| 1 南北朝時代を概観 鎌倉幕府は、後醍醐天皇を中心とする公家勢力と、これを支持した幕府離反の武士勢力によって滅ぼされた。 そして成立した建武政府は、これら公武二勢力の上に建てられた古代的天皇政府であった。 しかし、これは潜在した古代勢力が武家政府の間隙に乗じ一時復活したに過ぎず、すでに社会全体が封建制度の発展途上にあり、 武家側の荘園支配も相当進んでいたから、このような不自然な政権が永続するはずはなく、僅か2年程で瓦解した。 1335(建武2)年、足利尊氏は、新政府への武士の反発や重税に対する農民の失望を利用して挙兵し、翌年、新政府を倒し光明院を擁立した。 以後、約60年間、大覚寺統の南朝と持明院統の北朝が対立する動乱が始まった。 これは南北朝の対立のみならず、荘園領主層や新旧両武士層の所領をめぐっての対立でもあった。 この対立抗争中に荘園領主層は没落し、国人(地方武士)を家臣として組織した守護(大名)が地方の支配者となり、その支えによって室町幕府が成立した。 この時代で最も注目すべきことは、南北朝動乱期における守護勢力の増大であり、室町幕府が将軍と守護大名の連合政府にせざるを得なかったことが、 ひいては応仁の乱となり、戦国動乱へと大きく転換していく原因になったともいえる。

2 室町時代を概観 足利尊氏は1336年新しく天皇をたて、建武式目17ヵ条をつくり、京都で幕府を開いた。 幕府創立の直後、幽閉されていた後醍醐天皇は、大和の吉野に逃れ、正当な天皇であることを主張し政府をつくった。 この後、吉野の南朝方と尊氏が建てた京都の北朝すなわち幕府方との争いが60年近く続いた。尊氏は1338年、北朝の天皇から征夷大将軍の称号を得た。 後醍醐天皇は南朝をつくって3年後の1339年病死した。 尊氏は天皇・貴族の組織と荘園制度を認め、一族や腹心の武士を守護に任命して、国内の武士を統制させるという鎌倉幕府以来の方法をとったが、 同時に、守護に領国内の武士に土地を給与する権限を与え、鎌倉幕府のときと違って、守護が国内の武士を封建的主従関係に組み込む道をつくった。 1352年、尊氏は武士の荘園侵略の要求をある程度認め、畿内及び近江・尾張・美濃の8ヵ国の荘園について、 その年の年貢の半分を兵糧のため徴収する「半済(はんぜい)」の権利を守護に許した。 守護はそのうちの一部を自分が取り、大部分を国内の武士に配分した。この半済の権利は1年限りであったが、 以後、毎年繰り返され、守護は事実上、荘園の半分を支配するようになる。 守護はまた、農民の抵抗や武士の侵略のために年貢を徴収できなくなった荘園の年貢を請負い、 次第に荘園領主に渡す分を減らして荘園を奪ったり、守護段銭といって、農民から臨時に一反当たりいくらというやり方で税を取り立てたりした。 こうして、この時代の守護は、鎌倉時代の守護と違って、領国内をもって農民を支配し、国内の武士と主従関係を結ぶ封建領主=守護大名となっていった。 1368年に三代目の将軍となった足利義満の時代が、室町幕府の最盛期であった。 かれは1378年、京都の室町に「花御所」といわれる華麗な邸を建てて将軍の威光を示すとともに、南朝方の武士を滅ぼし、守護大名の反乱を鎮めた。 特に1391年には山陰地方を中心に全国の六分の一にあたる11ヵ国の守護を握っていた山名氏を倒した。 1392年には、すでに全く力を失っていた南朝の天皇に迫って退位させ、北朝の天皇だけを残した。こうして幕府に対抗する勢力はなくなり、幕府の全国支配が確立した。 幕府は全国に散在する直轄地からの収入を主な財源とし、他に必要に応じて諸国の農民から直接、段銭や棟別銭(家ごとにかける税)を取り立てた。 しかし、それだけでは足りなかったので、他に酒屋や土倉という高利貸商人の利益を保護して彼らから税を取ったり、 交通の要所に関所を設けて関銭をを取ったり、また中国の明との貿易で大いに利益をあげた。 3 日明貿易の展開 1401(応永8)年、足利義満は明国と正式の交渉を開いた。このとき義満は明皇帝に対し、金1000両、馬10匹、薄様1000帖、扇100本を贈っている。 1404年の明使は、日本国王印とともに勘合とその底簿をもたらした。勘合は貿易の信符であり、底簿はその台帳である。 この後、明の皇帝が代替わりする毎に勘合がもたらされた。この勘合を持った船だけが明国では公式の使船として待遇を受け貿易に従事することが許された。 日明貿易の展開を我が国の主体者で分けると大体三つの時期が考えられる。第一の時期は室町幕府が中心となった時代で、足利義満の時代である。 この時期の通交は倭寇の禁止を希望する明国の要求と武家統一政権の基礎固めに資するための幕府要求の合致点の上に展開した。 第二の時期は有力な守護大名や社寺が中心になった時代で、足利義持の日明通交断絶後、 義教の通交復活を経て応仁の乱(1467年)に至る時代である。遣明船の派遣が一種の権益となった時期と云える。 第三の時期は堺、博多の商人の活動が中心となった時代で、応仁の乱から遣明船の廃絶(1547年)に至る時代である。 遣明船の派遣について明国側から船は1回に3隻、1船に乗員は300人、10年に1回派遣という規制を受けるようになった。 名目上は幕府の使船であるが、内実は細川・大内氏が競争して派遣したものであり、その営業の実体は商人の手に握られていた。 明国からの輸入品で最も重要だったものは銅銭である。洪武銭や永楽銭はもとより宋代の銭も多く輸入された。 15世紀は国内の貨幣経済が進み、多くの私鋳銭や悪銭が流通したが、輸入銭は標準貨幣として重要な存在であった。 銅銭に次ぐものとして唐糸と呼ばれた生糸と絹織物がある。生糸の利益は20倍に達したこともあり、 中国の道士の古着や女房の古衣装など絹織物で中国で顧みられなかったものまで国内では珍重された。他に薬品や書物などが歓迎された。 輸出品の主なものは硫黄、銅などの鉱産物、刀剣、武器類、扇子などの工芸品であった。備前、備中辺りの銅は、中国の明州、雲州辺りに持っていくと4~5倍になったという。 刀剣の数量は膨大で、1451年~1493年頃の輸出刀剣数は下表のとおりである。このような状態で 刀剣の大量生産と粗製濫造が始まり、初めは一刀10貫文もした刀が後には1貫文に下落したという。 4 金属製品の需給状況 この時期の鉱業に関する記事が下表である。主に明国の銭貨を輸入し、代わりに砂金、硫黄、刀剣などを輸出している。 この表からも金、銀、銅、鉄など金属の需要が衰えた様子はみられず、各地で採掘されていたことが窺える。 また、刀剣類など武器をはじめ仏具類、鍬、鋤など農具類、鍋、釜など生活用品なども各地で製作され普及していた。

◆たたら製鉄の変遷 前述のとおり足利義満は明国との勘合貿易で、当時鉄不足であった明国へ年間3万振以上の日本刀を輸出する一方、国内需要も高まり、たたら製鉄の増産を必要とした。 この頃、たたらは中国地方に集中化が進み、多くの鉄を生産するために炉が大型化され、送風装置のフイゴの改良が必要であった。 明との貿易で複数人で踏むフイゴがもたらされ、それによって炉内の温度も上がり、より多くの鉄が得られるようになった。 それに伴って銑鉄1から左下鉄(さげがね)2や包丁鉄に加工する大鍛冶場の作業体制も、この頃に整ったと言われる。

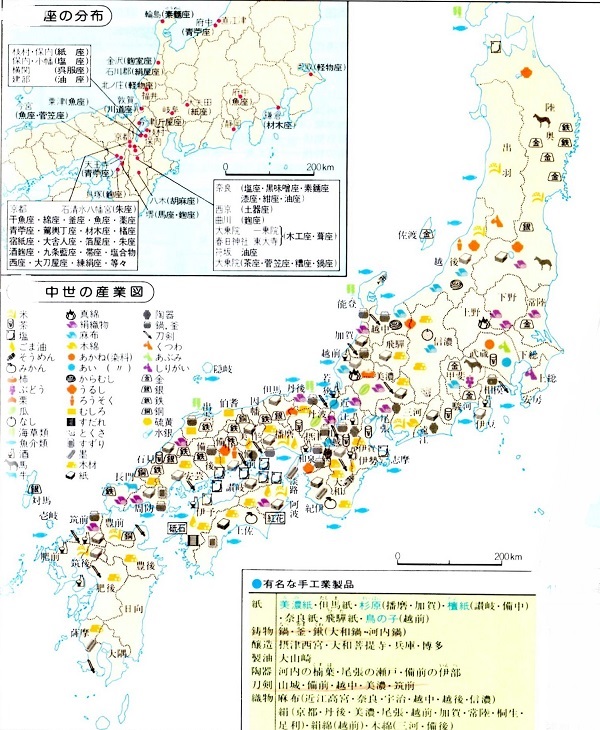

注1:銑鉄…2~5%ほどの炭素を含み硬度はないが、熱して叩くと崩れてしまうほど脆くなるため刃物には適さない。しかし、融点が1200℃と低く溶けやすいので鋳物材料として利用されたが、大部分は鋼の材料として使用された。 注2:左下鉄(さげがね)…大鍛冶場で銑鉄を脱炭・鍛錬された鋼のこと。炭素量約0.7%。 5 諸産業の発展 室町時代は商業の発展と並んで工業の発達も目覚ましいものがあった。諸職人は荘園領主の命令に従い、 原料も領主から給与されて農具や器物などを製造していた段階から脱し、この時期の職人たちは領主以外のあらゆる段階の 人々の注文にも応じ、或は商品として販売する目的で自発的に各種の製品を製造する段階に入った。 かくして都市を中心に同業の商人や職人は多数の「座」を結成して、公家や有力な社寺を本所と仰ぎ 「座役」を献納することによって、その庇護を受け独占的な営業を続けていた(下図「座の分布、中世の産業図」参照)。

6 鍛冶・鋳物師の自営化 鍛冶・鋳物師など手工業者も荘園領主から独立して一般の求めに応じ製品を製造するようになった。 ◆刀鍛冶の変遷 ▽南北朝時代(1334~1393年) 鎌倉中期以来の豪壮な姿形は、南北朝時代において最大限に表現され、三尺(約99㌢)に近い大太刀が流行した。 この太刀は背負太刀或は野太刀の名で呼ばれている。刀剣は勇壮で実用的な相州伝が全国に普及した時代でもある。 刃文は「のたれ」に「互の目乱れ(ぐのめみだれ)」を交えたものがよく見られる。 刀工の分布は大体前時代を継承しているが、備前が最も栄え、新しく相州、美濃、越中、筑前などの地に刀工が登場している。 備前鍛冶は名流長船の兼光をはじめとした名工を輩出した。また相州正宗の影響を受けたと思われる刀工が各地に出て新しい作風を打ち出している。 南北朝時代の太刀拵を見ると大体前時代の形式を受け継いだものが多く、黒漆太刀、革包太刀、革巻太刀、 銀蛭巻太刀(ぎんひるまき)などで、前代に見られた装飾性は消え、質朴な軍陣の太刀が流行した。 黒漆太刀は前代にも流行しており、鞘をはじめ柄、金具などすべて黒漆塗を施している。 革包太刀は鞘や鐔などを革で包んで刀身を熱や雨などから守って使用されたものである。 ▽室町時代(前期・1394~1467年) この時期には備前国で「小反り」と呼ばれる一派が活躍した。主な刀工は長船政光、秀光、師光などである。 続く応永(1394~1427)年間には、備前長船盛光、康光、家助、経家等の名工が輩出した。世に「応永備前」と呼ばれている。 その特徴は鎌倉時代の太刀を狙った腰反りがつく優美な姿である点にある。また、嘉吉の乱(1441年)で室内戦闘用に鎬(しのぎ)作りの短い刀が求められたため、 脇差の製作が行われた。太刀から打刀・脇差の二本差しスタイルが生まれたのが、この時期である。 応永備前の打刀(2尺3寸前後)、脇差(1尺5寸前後)は非常に姿が良く、江戸時代に大名が美しい拵えを作るために珍重された。 この頃、たたら製鉄技術が一段と進歩したと云われ、大規模な製鉄場跡がみられるようになる。 平和な時代が始まったので刀剣の国内需要は低下したが、明国への重要な輸出品として生産が行われるようになった。 ◆鋳物師の活躍 河内の鋳物中心地は、これまで本拠だった丹南郡から流通に便利な堺周辺へと移り、八上郡の金太(金田〔かなた〕現在の堺市北区金岡町)、長曾根や 和泉国大鳥郡大鳥庄上条郷(堺市西区鳳附近)のほか、1471年には摂津国住吉郡の五ヵ庄(五箇荘。堺市北区東浅香山町付近)に金屋(鋳造所)があった記録がある。 ▽越前・若狭の鋳物師 越前府中打刃物の開祖刀匠・千代鶴は南北朝動乱の頃、越前府中に移り住み、打刃物鍛冶業者に刀鍛冶の高度な技術を教え、自らも鎌を打ったという伝承がある。 若狭小浜の八幡宮にある1397年(応永4)作の鐘に大工金屋米阿と銘が入っている。遠敷郡太良庄金屋は古くから鋳物師が集住し活躍していた地域である。 その他若狭に1404(応永11)年、1460(長禄4)年、1486(文明18)年に鋳造された銘文入り鐘・鰐口が知られている。 7 銭貨流通と貨幣経済の発展 室町幕府の経済的基礎は土地の収入より貨幣経済の上に置かれていた。即ち1393(明徳4)年、細川頼之の献策により、 幕府は洛中洛外の土倉や酒屋に年間6千貫の銭貨献納を命じて以来、その納銭は幕府の最も重要な財源となった。 また1431(永享3)年、将軍御所移転費として約1万貫の銭を守護達から徴収した。それは3~4ヵ国を領する大守護は千貫、一国守護は二百貫という割合で拠出させたのである。 こうした守護に対する銭貨の賦課をしばしば実施して、臨時費とはいえ守護の出銭が幕府財政にとって大きな支柱となった。 また幕府を通じて頻繁に行われた諸国に対する段銭の徴収も財源的な意味は馬鹿にならなかった。 しかし、それにもまして重要なものは、前述した勘合府による日明貿易から生ずる収入であり、特に重要なものは多量の銅銭であった。 この貿易は足利義持の時代に一時途絶したが、その後まもなく再開されて室町時代の末頃まで継続した。 当初は幕府の主導権の下に行われた貿易であったが、やがて細川、大内氏のような有力守護をはじめ京畿の大寺社や貿易商人等が積極的にこれに参加した。 その結果、日明両国間に交流した物資は大量であって、これによって日本が受けた経済的、文化的な影響はすこぶる大きかったといえる。 幕府がこれによってどの位の収入を得たかは分からないが、洪武、永楽、宣徳等の明銭あるいは勘合船に便乗を許された貿易商人から取り立てた抽分銭1等、 幕府が日明貿易によって得た経済的利益は想像以上のものがあったに違いない。 日明貿易の進展などによる貨幣経済の躍進に乗じ、叡山はじめ諸大社、寺院は土倉、酒屋の本所となって「上分銭2」を資金に金融面の主導権を握って経済的利益を上げた。 注1:抽分銭…室町時代に幕府や大名が勘合貿易船に便乗した貿易商人から徴収した税。 注2:上文銭…年貢の異称として用いられた言葉。年貢と共に仏事祭礼費用として納めた金銭。寺社等はこれを資金に貸し付けて利息をとり利益を上げた。 |