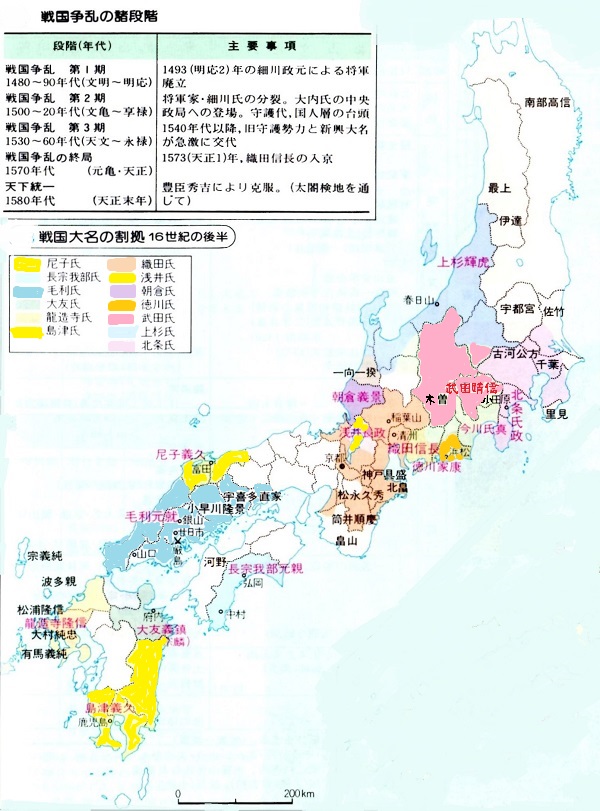

| 1 室町幕府から戦国時代へ 三代将軍足利義満(在職1368-1394年)によって築き上げられた幕府権力も、彼の死後(1408年)いくばくもなく崩壊し始めた。 将軍自身がそれほど強力な軍隊や豊富な土地的財源を持たず、守護の軍事力や土倉、酒屋等の経済力に頼り切っていた当然の運命といえよう。 衰退した幕府権力に代って登場してきたのが三管領四職以下の守護達であったが、その不在守護的な性格から 荘園の侵略によって形成した領国は、在国の守護代や有力家臣の蚕食によって崩壊せざるを得なかった。 中世的な土地支配の基本形態である荘園制も武士の掠奪を受け、殊に重大なことは農民等の自立、農村の団結によって壊滅の運命を避けられなかった。 幕府や守護に代表される支配者権力の消滅、これに対して地方武士勢力、農村や都市庶民の台頭、 こういう矛盾の中から歴史の必然を我々の眼前に展開させたのが応仁の乱(1467-1477年)であった。 この大乱を契機に全国的に立ち上がり新しく権力の座についたのが、いわゆる戦国大名達であった。 彼らの多くは従来、守護の封建的支配下にあった守護代や重臣であり、激しい攻防戦を通じて新しい領国建設に成功した者達であった。 彼らは領国支配の拠点として城下町をつくり、家臣団や商工業者をここに集中させ、軍隊や租税・商品の運送のために城下町を中心とする交通路の整備に努力した。 彼らはまた、土地や農民を長い間拘束してきた荘園の枠を否定し、新しい領国支配体制の中に吸収し、 政治経済の基礎を固めた。新田を開拓したり、鉱山を開発したのも、その一連の政策であった。 こうして築き上げた領国の政治的・経済的基礎を安全に確保するためには厳格な規制が必要であった。 この目的のために制定されたのが、いわゆる家法と称せられる法律であり、この家法こそ戦国大名の性格の具体的な表現であった。

2 戦国大名の鉱山開発 群雄割拠した戦国大名たちは、これまでの荘園領主と異なり広域な領国経済を自給的に経営しなければならなかった。 殊に戦時であり防衛力の保持にも関心を払う必要があったから、領国の政治的・経済的支配のため必要な職種の職人を常に確保するようになった。 そのために保護と統制を商人と並んで職人にも及ぼし、一定の職種の職人を城下町の一定の場所に 職人町として集住させ、その管理者を特権的に優遇し、いつでも労働力を動員できる体制をとった。 これまでの貴族・社寺といった荘園領主と結びついていた職人の特権を否定し、新たに戦国大名に直結させ、被官職人・扶持職人とし、また諸役免除といった特典も与えた。 また、領国経営を盤石にし、軍資金を確保するために戦国大名は積極的に鉱山開発にも尽力した。 その先駆が長門・周防を支配した大内氏の石見銀山であり、甲斐武田氏の黒川金山、但馬山名氏の生野銀山の採掘である。 ◆石見銀山の開発(島根県太田市大森ほか)

16世紀から17世紀頃に最盛期を迎えた石見銀山では、手掘りで掘った狭い坑道の間歩ごとに、その入り口付近で一連の作業を行っていた。 請負った間歩ごとに家内工業的に行う小規模な操業であった。原始的で非効率的に思えるこのような小さな操業でも、数が重なると全体の生産量は膨大になった。 一時期、世界の銀生産量の3分の1を日本が担い、その大半を石見銀山が占めたといわれる。 注1:灰吹法…金銀を含む鉛鉱を通気しながら熱し、鉛を酸化鉛にして骨灰などに吸収させ、後に金、銀の粒を残す精錬技術。 ◆生野銀山の開発(兵庫県朝来市)

◆甲斐黒川金山(山梨県甲州市)他

この頃から各領国で金貨が鋳造されるようになったが、それらは重さで価値を計る秤量貨幣3であったが、 甲州金は金貨に打刻された額面で価値を決める計数貨幣4であり、1567(永禄10)年頃、武田信玄の命によって 領国内で初めて金貨が体系的に地方の流通貨幣として整備された。武田氏は1532年~1554年の間に甲州金25万両を鋳造したという。 注1:蛭藻金…蛭藻は沈水草の蛭蓆(ひるむしろ)のことで、その葉に似た細長い楕円形をしていることから呼ばれるようになった。蛭藻金は、恐らく京都にあった金の買い集め商人によっ任意的に作られたものであろう。 注2:碁石金…武田氏は甲斐国内で通用する定位金貨を作り、これが露1両或は碁石金と呼ばれた金貨である。 注3:秤量貨幣…目方を計り、その重量によって交換価値を計算して使用する貨幣。江戸時代の丁銀、豆板銀の類をいう。 注4:計数貨幣…一定の純分と分量とを有し一定の形状に鋳造した表面に一定の価格が表示された貨幣。数を計算するだけで、すぐに金価格を知りうるもの。 ◆摂津多田銀山(兵庫県川西市、猪名川町、大阪府池田市)

◆越前・若狭の鉱山開発状況

越前では戦国末期に上記一覧の各鉱山が稼行していたと推測されるが、記録上はっきりしているのは 1593年(文禄2)の大野郡北袋銀山が最も古く、次いで1598年(慶長3)の南条郡今荘黄金山、牧谷銀山である。 注1:蔵納目録…豊臣政権下では金銀山は公儀のもの(公有主義)となり、諸領主・奉行に命じて金銀を伏見へ運上させた。その目録が慶長3(1598)年の「蔵納目録」である(『大日本租税志』)。 3 金属製品の需給状況 戦国期における鉱業関連の主な記事が下表である。15世紀後半も依然として明国から銅銭を輸入し、刀剣などを輸出している。 16世紀になると戦国大名が領国内の鉱山を開発し、金、銀、銅などを産出した。

◆たたら製鉄の変遷 1500年代初め頃、石見国で出羽鋼(いずははがね)1、播磨国では千種鋼(ちぐさはがね)2が生産されるようになった。 これは砂鉄から直接鋼を得ることを目的としたもので、鉧押し(けらおし)法3の始まりと言われる。 それまではズク押し法4で炭素を多く含む銑鉄が作られ、これを脱炭して左下鉄という鋼にしたか、 もっと脱炭させて作った包丁鉄などの錬鉄5に吸炭させて刀の材料としていたようである。 技術が進んで出羽鋼や千種鋼など不純物が少なく良質の鋼が作られるようになるにつれ、日本刀の地刃に変化が乏しくなったと考えられている。 戦国時代になると大量の刀が必要となり、粗悪な数打物が大量に作られ、また南蛮貿易によってポルトガルやスペインから南蛮鉄6が輸入され、 火縄銃や日本刀の材料として使われた。このような材料の変化によって日本刀の作刀法や地刃に変化が現れるようになった。 注1:出羽鋼(いずははがね)…16世紀初め頃、石見国(島根県邑智郡邑南町)で考案された直接製鋼法で生み出された鋼。 注2:千種鋼…16世紀初め頃、播磨国(兵庫県穴粟市)で考案された直接製鋼法で生み出された鋼。 注3:鉧押し法…段階を踏んで鋼を得るのではなく、砂鉄から直接鋼を得ることを目的に不純物の少ない真砂砂鉄を使った直接製鋼法。 注4:ズク押し法…銑鉄を得ることを目的に赤目砂鉄を使った間接製鋼法。 注5:錬鉄…鉄を主成分とする合金の一種。炭素量が0~0.1%ほどしかなく、極軟鉄であるため溶けにくく(融点=1530℃)。硬度は低いが粘りがあり、鍛接にも優れ、電車のレールや針などに利用された。主に炭素を多く含む銑鉄を半溶解状態で繰り返し鍛錬し、炭素などの不純物を叩き出して作られる。 注6:南蛮鉄…ポルトガルやスぺインなどから輸入した鉄。戦国時代、大量の武器武具の需要によって鉄不足になり、たたら製鉄だけで国内の鉄需要に応じられず輸入されたという。南蛮鉄には、その形状によって瓢箪形、小判形、角棒形、蒲鉾形などがあった。

5 戦国時代の職人と手工業 戦国時代は、手工業生産と職人の歴史の上でも転換期であった。新しく成長してきた町衆や郷民を主体とする庶民の需要に応ずるものとして、 手工業生産、その生産の形態、その生産者つまり職人も、古いものから新しいものへ変わってきた。 この時期の職人は、これまで領主であった貴族や社寺と繋がりをもっていた特権的な古い職人とは異なり、新たに郷村から分化した、 いわゆる他所者(よそもの)職人であり、新しく領主となった戦国大名と繋がりを持った。 古い領主である貴族、社寺の生活基盤は京都にあったが、新しい領主である戦国大名の生活基盤は、それぞれが根拠とした地域の城下町であった。 戦国時代の手工業は、この戦国大名の保護と統制のもとに発展した。 ここに市場開発と並んで、いくつかの地方的手工業や特産物が成立してきた。殊に庶民生活の日常必需品と考えられる衣料、食料、家具といった 生活用具の部門は著しく、その他織物、染物、鍛冶、鋳物、製紙、醸造といった産業部門があった。 6 鍛冶・鋳物師の自営化 鍛冶・鋳物師など手工業者も荘園領主から独立し、各領国内において一般の求めに応じ製品を製造するようになった。 ◆刀鍛冶の変遷 ▽室町時代(後期・1467~1595年・戦国時代) 日本刀は刃を下向きにして腰に佩く太刀から、刃を上向きにして腰に差す打刀(うちがたな)に代わってくる。 太刀・打刀とも身に付けた時に外側になる面が刀身の表で、その面に刀工銘を切るのが普通である。 したがって、銘を切る位置によって太刀と打刀の区別がつく場合が多いが、中には裏銘を切る刀工もいた。 京鍛冶は応仁の乱(1467ー1477年)より地方へ移住する。注文刀とは別に、応仁の乱と明国への輸出刀により、大量の刀剣が必要になり、数打ち物という粗製乱造刀が出現した。 こうして後期は伝統工法の技術が衰微した。応仁の乱によって再び戦乱の世が始まると膨大な刀需要に応えるため、 足軽など農民兵用に「お貸し刀」(貸与される刀)などの粗悪な数打物と呼ばれる粗製乱造品が大量に出回るようになった。 刀剣生産は各地で行われ、特に祐定を名乗る刀工だけでも60名強が揃った備前国と、兼「某」と名乗る刀工が活躍した美濃国が生産拠点の双璧となった。 他には豊後、三原、大和、加賀、越中、駿河が知られる。 寛正(1460~1465)年間から火縄銃が普及する天正頃まで、片手打ちの刀(2尺前後)が多くなる。 また、合戦に明け暮れた武将は、己が命運を託する刀剣を特注することもあった。これら「注文打ち」には名刀が揃っている。 南蛮から鉄砲が伝来したことで合戦の形態や刀剣の姿が急速に変わっていった。まず、鉄砲に対抗するため甲冑が強化された。 また大規模な合戦が増えたため、長時間の戦闘に耐えられるように従来の片手打ちから両手で柄を握る姿となり、身幅広く、重ね厚く、大切先の刀剣が現れ始めた。 この姿が豊臣秀吉による天下統一後も受け継がれ、豪壮な「慶長新刀」を生み出す土壌となった。 ▽備前の刀鍛冶 備前刀鍛冶の発祥地は備前国の吉井川中・下流域と云われる。史料的にその存在が確認できるのは、 平安後期の1094(寛治8)年に備前鍛冶の白根安正が京都へ呼ばれ高尾山で節刀ニ腰を作った記録である。 その後、数多の刀工が輩出するが鎌倉初期までの刀工を古備前派と呼ぶ。 鎌倉初期から中期にかけて則宗を祖とする福岡一文字派が現れた。鎌倉中期から南北朝期にかけて左兵衛尉助吉を祖とする吉岡一文字派などが活躍した。 鎌倉中期、名匠光忠が現れ初めて「長船」の銘を切り、長船鍛冶の祖となった。以後、多くの名工を輩出し刀剣王国備前刀の「中興の祖」といわれる。 鎌倉後期以降、備前刀に対する需要増を反映して長船派の他に吉井派、大宮派、雲派などが鍛刀している。 このように備前刀は量質とも全国一で、刀工数では室町末期までの古刀期だけに限っても200名以上と云われ、 この数は美濃国の約5倍、山城国の約7倍、相模国の約17倍に当たり、全体の約半数は備前刀だと言われるほどである。 南北朝から室町前期にかけて応永備前と称される長船鍛冶の刀工群がいた。中でも盛光、康光、師光は三光と呼ばれる名工である。 南北朝統一後、刀剣も実用的なものより観賞用として優美な形姿、刃紋のものが好まれるようになる。 一方、この時代から歩兵戦が主となり、抜刀に便利な打刀(刃を上に向けて腰に差す)が好まれるようになり、 寸法が二尺位と短く身幅も狭くなり総体に優しく体裁のよい姿となった。刃長40㌢前後の脇差は、この時期の備前鍛冶によって創案され全国に流行していった。 室町後期から末期にかけては末備前と称される一群の刀工達がいた。末備前は別名、永正備前とも呼ばれ、 古刀末期の戦国期に急増する需要に応じ勝光、宗光など数代と、その工房において夥しい数の刀剣が生産された。 従ってこの期の作品には師自らが鍛えた注文品の優作と工房で粗製された数打物との二種類の作柄がある。 「長船」といえば祐定と名が出るほど有名だが、1504~1521(永正)年間の与三左衛門尉祐定を祖とし、同銘刀工が60余名続くが、 他の末備前物と同様、俗名のつくものは注文打ちで、単に祐定作と切るものは数打物の乱造品である。 このように刀剣の大量生産が行われていた備前は、東の美濃と並びまさに戦国の武器庫であった。またこれらの数打物の中には日明貿易の商品として作刀されたものも多かった。 ▽美濃関の刀鍛冶 室町初期、美濃国に西郡鍛冶(揖斐川町と大野町)、直江・志津鍛冶(養老町直江・海津市南濃町志津)、赤坂千手院鍛冶などの 鍛冶が存在したが、その頃、美濃国関へ関鍛冶の刀祖・元重、金重がやってきたといわれる。 やがて直江・志津鍛冶が関へ移住し、赤坂千手院鍛冶の一部、西郡鍛冶も関へ移住するなど、これら鍛冶集団が次第に関に集まってきた。 その後、大和鍛冶の兼光が一門を率いて関に移り住み、関鍛冶の主な流派の大本が築かれた。 室町時代に増加した鍛冶職人を統率するため、春日神社を本所とする「鍛冶座」が結成された。 兼光の直系子孫である「善定家」を筆頭に「関鍛冶七流」が形成され「関は千軒鍛冶屋が名所」と世に云われるほどの活況をみせた。 ◆鉄砲鍛冶の出現

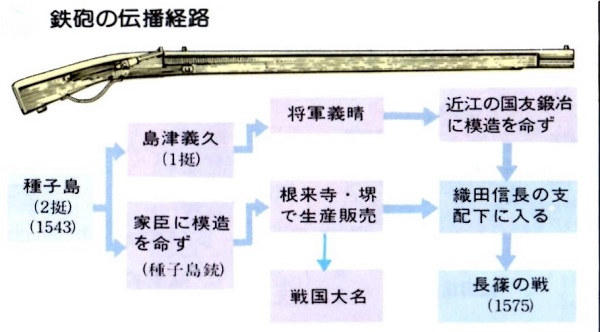

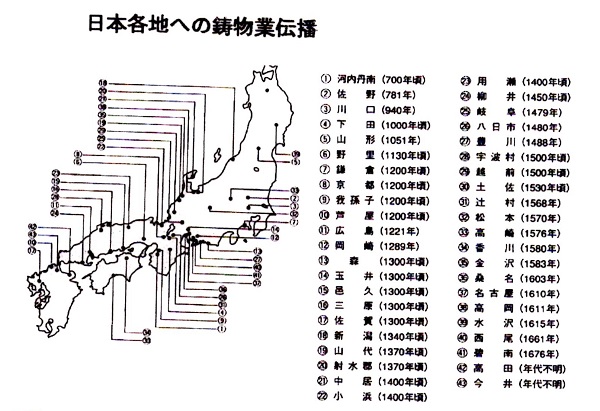

▽堺・根来の鉄砲鍛冶 1543(天文12)年、我が国に鉄砲が伝来すると、堺の貿易商人・橘屋又三郎はいち早く種子島より鉄砲の製造技術と射撃場を学び持ち帰ったという。 また、紀州根来の津田監物算長も伝来の銃を持ち帰り、堺出身の刀工・芝辻清右衛門に鉄砲を作らせたといわれる。 清右衛門は秀吉の「根来攻め」の後、堺に戻って製造を続け鉄砲鍛冶・芝辻一門の祖となった。 堺鉄砲の製造は、芝辻一門、榎屋一門など多くの鉄砲鍛冶によって国内最大の生産を誇った。 1569年には織田信長の庇護を受けた今井宗久が五ヵ庄・遠里小野を支配する代官となり、自ら支配地に吹屋(鋳造所)を集めたいう。 ここで堺の鉄砲製造を担わせ戦国武将たちに提供した。 ▽国友の鉄砲鍛冶 近江・国友村には古くから鍛冶集落があり、刀剣づくりを主な仕事にしていた。鉄砲伝来後、間もない1544(天文13)年2月、 将軍・足利義晴の侍臣・細川晴元が国友村に住む善兵衛はじめ熟練の鍛冶職人に鉄砲の製作を命じ、見本に伝来の鉄砲1挺を貸し出したという。 苦心の末、1544(天文13)年8月初めて鉄砲を完成させたといわれ、その後、製作方法を確立し、国友鍛冶は鉄砲の生産地として徐々に名を広めていった。 鉄砲伝来から5年後、信長から一度に500挺の鉄砲製作を依頼された国友村は、大量生産に対応できるよう家内工業生産から合理的な生産組織へと生産基盤を変化させていった。 信長は鉄砲だけでなく、1571(元亀2)年には長浜城主・豊臣秀吉を通じて大砲の製作を国友に命じ、200目玉・長さ9尺の大筒2挺を製作している。 その後、国友鍛冶は秀吉の支配を受け、鍛冶職人の中から年寄役が選ばれ、代官の権限を与えられて諸事の統制を行うようになった。 ◆鋳物師各地へ分散 京都の公家・真継宗弘は1576年に「鋳物師職座法掟」を定め鋳物師を免許制とした。このとき、古来からの河内鋳物師との関わりを例証して、 真継家の正当性を主張したので、河内丹南を鋳物師の発祥とする伝承が各地に残る一因になったという説がある。 鋳物師は中世中頃までは比較的少数の産地に集積していたが、中世末から近世にかけて領国経済の発展とともに全国各地に分散するようになり、 それに伴って各地の鋳物師たちは自己の市場を確保していくために朝廷蔵人所の御蔵を掌っていた前記直継家を中心とした株仲間を結成していったようである。 各地に分散した鋳物師たちの中で河内鋳物師の影響を受けたといわれる主な産地は、 大久保鋳物(新潟県柏崎市)、佐野天明鋳物(栃木県佐野市)、高岡鋳物(富山県高岡市)などがある。 ◆越前・若狭の鋳物師 越前では、1516年(永正13)作の福井西光寺の鐘に大工 志原 山岸兵衛尉家次の銘があり、 1523年(大永3)作の丹生郡越前町看景寺の鐘には大工 新原庄 藤原朝臣彦左衛門吉久とある。 この志原は吉田郡芝原を指すもので、この頃すでに芝原には鋳物師が居住していたようである。 1567年(永禄10)頃、越前戦国大名・朝倉義景は敦賀天徳山の築城に際し、南条郡鋳物師村に集住していた鋳物師達を徴用し、敦賀郡松原に移住させたという。 敦賀郡では鋳物師村を形成し、河瀬甚右衛門、竹中源右衛門が中心となって営業した。 1590年(天正18)の越前府中知行目録に「鋳物師村」とあり、日野山の東麓、日野川中流域に南条郡の鋳物師村の名がある。 しかし、鋳物師達は、すでに村には住んでおらず、その跡に農民集落が形成されていた。 一方、若狭の鋳物師は、1540年(天文9)右京進文書、1564年(永禄7)の武田義統の安堵状、1574年(天正2)丹羽長秀判物などによって、若狭一国の独占が保証されていた。

7 銭貨流通と埋められた銅銭 現代になって土中から発掘された中世の埋蔵銭、大抵万単位の銅銭が陶器の甕に入った形で見つかっている。 単独で出土することが多く、埋められた事情の分かるものは少ない。 「銭を埋める」という行為は何に由来するのか、という疑問が湧いてくる。これまで大量の埋蔵銭は、ほとんど予期しない発見だという点、 偶然見つかる例が多いというのは、それが他人に分からないよう隠されたと見ることもできる。 中世は安全に財産を保全できるような条件が整っていなかった。乱世の中で大量の銅銭を備蓄しておくには地中に埋めるのが最も確かな方法だったのではないだろうか。 埋めるということが最も原初的な備蓄の在り方だったように思う。銅銭を大量に埋蔵する行為は、銅銭が財産だった時代、乱世を生き抜く資産保全の手段だったといえよう。 一説に「銭を埋める行為」について、中世、地中に盛んに銭を埋めたが、私財でも地中(=異世界)に埋めて 無主物(=神仏の物)とすることで、貸し出し可能なモノとする為の儀礼的行為と解釈する人もいる。 |