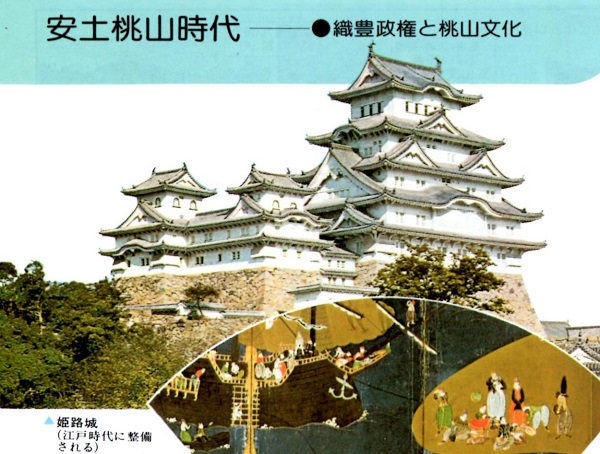

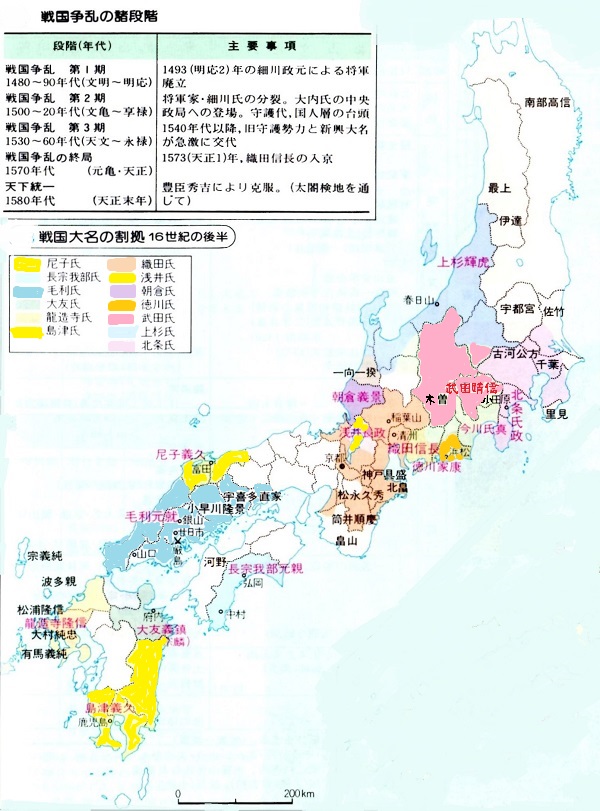

1 安土桃山時代を概観 戦国の世を勝ち抜いた織田信長、豊臣秀吉が覇権を握り、天下に君臨した時代が安土桃山時代である。 もう少し具体的にいえば、信長が亡命中の足利義昭を奉じて上洛を遂げた1568(永禄11)年から秀吉が1598(慶長3)年伏見城で死去するまでの31年間をさすのが通例である。 時代区分からいえば、ほんのわずかな期間であるが、それにもかかわらず、この短い期間中に従来の政治・経済・宗教・文化等の あらゆる分野に根強く残存していた中世的・古代的な制度や思想信仰が容赦なく打ち破られ、 新しい時代に即応するものに取って代わられたのである。まさに変革期であったといえる。 信長と秀吉は、その境遇においては雲泥の差こそあれ、共に尾張に生まれ、年齢も信長が3歳年上であるに過ぎない。 この二人は良き主従であったと同時に、この上ない良き師弟でもあった。 信長は時流を抜きん出た卓見と創意、鋭利な判断力と機敏な行動を兼ね備え、戦国の群雄たちに先駆けて上洛を果たし、 その威風に天下を慴伏(しょうふく)させたが、秀吉もまた基本的には信長の路線を踏襲しながら、 さらに、これを強化発展させることによって驚くほど短時日に天下統一の大業を達成したのである。 2 安土桃山時代の鉱山開発 この時代の主な鉱業関連記事が下表である。これを一覧しても諸大名が領国内で鉱山を開発し、金、銀、銅を産出していたことが分かる。

注1:南蛮絞り法…合せ吹で得られた含鉛銅を吹床中で銅の溶融点(1083℃)以下、鉛の溶融点以上に温度を調節しながら鉄工具で銅を叩き圧すると銀を含んだ鉛が絞り出されて炉前から滴下し銅と分離される。 温度や雰囲気の調整に十分な熟練を要した。さらに分離された鉛を酸化鉛として灰中に吸収させ金銀粒を残す。この日本の南蛮吹の特色は鉛の添加量の少ない事と巧みな炉前操作技術にあった。 ◆たたら製鉄の変遷 戦国期の鉄需要に応えるために、たたら製鉄の生産向上が求められたが、1596-1615年(慶長年間)には、たたら製鉄の原料である砂鉄の採取方法に新たな手法がとられるようになった。 それが鉄穴流し1(かんなながし)であり、これにより純度の高い砂鉄が大量に採取できるようになった。 また1600年代後半頃には、たたらの炉は十間四方(約18㍍)の高殿と呼ばれる天井の高い家屋の中に築かれるようになった。 それまでは野だたらといって野外でたたら操業が行われていたため、天候によって操業が出来ないこともあったが、 高殿の中に炉が築かれるようになると天候に左右されずに1年中いつでも操業できるようになった。これを「野だたら」に対して「永代たたら」と呼ぶ。

注1:鉄穴流し…中国、山陰地方で発展した方法。山砂鉄を利用するもので、山砂鉄とは風化した母岩から直接採取する砂鉄のこと。人力で切り崩せるほど風化した花崗岩と近くに川がある場所を探し、 そこに採掘場を設けて川から水を引いて下流に沿って水路をつくる。風化した花崗岩などを切り崩して水路に流す。一旦砂溜まりに堆積させて下流へ流す。 下流に洗い場(選鉱場)を設けて土砂と分離させた砂鉄を採取した。出雲地方では大池、中池、乙池、樋の4つの洗い場を設け、純度80%の砂鉄になったという。

3 越前・若狭の鉱山開発状況

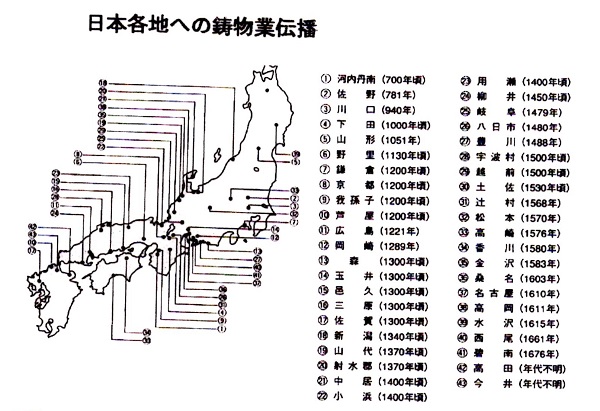

注1:「慶長国絵図」…1605(慶長10)年、幕府命令によって作成されたものの一つで、慶長国絵図は全国でも11枚しか現存していないため非常に貴重な絵図である。 注2:「蔵納目録」…豊臣政権下では金銀山は公儀のもの(公有主義)となり、諸領主・奉行に命じて金銀を伏見へ運上させた。その目録が1598(慶長3)年の「蔵納目録」である(『大日本租税志』)。 4 秀吉の天下と経済的基礎 織田信長は動乱の世を平定し、新しい社会の枠組みを作るため基本的な施策をいくつか実行したが、生野銀山などを管理下に置くなど金銀を貨幣として用いる契機を作った。 1582年、信長が本能寺で倒れると、秀吉は迅速果敢な行動で勝ち抜いて信長の跡を継いだ。彼は驚くほど短時日のうちに天下を統一したが、その経済的基礎はどこにあったのか。 云うまでもなく当時は土地経済を基調とする封建社会であり、経済の基礎は土地から得られる農業生産物 …米・麦・その他…が中心であったが、もう一つ重要なことは鉱山開発で獲得した金銀銅等の豊かな財宝であったといえる。 これに関して秀吉の祐筆であった太田和泉守は「太閤秀吉公御出世以降、日本国々に金銀山野に湧き出で」とまことに景気の良いことを、その著書に書いている。 事実、秀吉の治世期間に鉱山の開発技術が著しく進歩し、採掘量が急激に増大するとともに、 さらに多くの金銀鉱山が新しく開発され、黄金時代ともいうべき一時代を現出したことである。 1584年、秀吉は検地に着手し近世土地制度を確立するとともに佐渡、越後、越中、信濃、甲斐、摂津の鉱山に奉行を置いて直轄とし、その他の諸鉱山からは分一で運上を上納させた。 翌1585年、秀吉は獲得した金銀の一部から金5千枚、銀5万枚を諸侯に分与している。また1591年には天正19年6月と墨書の残る天正菱大判を作らせている。 これは縦5寸7厘(約15㌢)、横3寸3分6厘(約10㌢)の長円形で「拾両、後藤(花押)」の墨書があり、 後藤家の家紋である桐の極印を菱形の囲みの中に打ったため、この名がある。重さは約165㌘で、一般の通貨ではなく専ら賞賜用であった。 4 戦国時代の職人と手工業 戦国時代は、手工業生産と職人にとって歴史上でも転換期であった。新しく成長してきた町衆や郷民を主体とする庶民の需要に応ずるものとして、 手工業生産、その生産の形態、その生産者つまり職人も、古いものから新しいものへ変わってきた。 この時期の職人は、これまで領主である貴族や社寺と繋がりをもった特権的な古い職人と異なり、 新たに郷村から分化した、いわゆる他所者職人(よそもの)であり、新しい領主である戦国大名と繋がりを持っていた。 古い領主である貴族、社寺の生活基盤は京都にあったが、新しい領主である戦国大名の生活基盤は、それぞれが根拠としている地域の城下町であった。 戦国時代の手工業は、この戦国大名の保護と統制のもとに発展していった。 ここに市場の開発と並んで、いくつかの地方的手工業や特産物が成立してくる。殊に庶民生活の日常必需品と考えられる衣料、 食料、家具といった生活用具の部門は著しく、織物、染物、鍛冶、鋳物、製紙、醸造といった産業部門も発展した。 5 鍛冶・鋳物師の自営化 鍛冶・鋳物師など手工業者も荘園領主から独立し、各領国内において一般の求めに応じ製品を製造するようになった。 ◆刀鍛冶の変遷 ▽備前刀鍛冶の壊滅 古代後期から中世末期にかけて2千数百名に上る刀工が活躍し、数においても質においても断然他国に優り、一大刀剣王国を形成していた備前国であったが、 天正年間(1573~1592)の吉井川大氾濫により、その中心長船一帯が甚大な被害を受け、刀工のほとんどが水死したり、鍛刀場を失ってしまった。 その上、戦国期が終わり刀剣に対する需要が減少したこと、主要な武器が鉄砲に取って代わられたことも刀鍛冶が衰微した要因であろう。 その後、伝統の鍛刀地長船で僅かながら細々と命脈を保つに過ぎなかった。 ▽美濃伝の伝播と関刀鍛冶の衰退 備前刀鍛冶が壊滅状態に陥ったことで、京都に近い美濃国から京都、近江、越前、尾張、大坂へと刀工が移住し拡散していった。 中でも京都に入った兼道一族は、全国を転々とした京都堀川に居住した国広一派と技術交換などして、新刀期の技術的基礎を築いた。 諸国の刀鍛冶は両派のいずれかに入門し、身に付けた技術を全国に伝播していった。新刀の特色は 美濃伝の特徴である「鎬地に柾目が流れる」ものとなる。一部の地域を除き、文字通り美濃伝が主流となった。 関の刀鍛冶は、信長、秀吉による天下統一が進むと各地の大名に召抱えられる。最大の転換点は秀吉の刀狩令、家康以後の徳川政権による安定した平和な時代である。 これによって関刀の需要が少なくなり、日用刃物の生産や僅かな刀需要によって鍛冶を存続させた。 ◆鉄砲鍛冶の変遷 ▽堺の鉄砲鍛冶 1569年には織田信長の庇護を受けた今井宗久が五ヵ庄・遠里小野を支配する代官となり、自ら支配地に吹屋(鋳造所)を集めたいう。 ここで堺の鉄砲製造を担わせ戦国武将たちに提供した。 堺鉄砲の製造は、芝辻一門、榎屋一門など多くの鉄砲鍛冶によって国内最大の生産を誇り、試射場も次々に作られた。 ▽国友の鉄砲鍛冶 1571年(元亀2)には信長は、長浜城主であった秀吉を通じて大砲の製作を国友に命じ、同年11月に200目玉・長さ9尺の大筒2挺を製作している。 これが恐らく日本最初の大筒であったといわれる。 その後、国友鍛冶は秀吉の支配を受け、鍛冶職人の中から年寄役が選ばれ、代官の権限を与えられて諸事統制が行われるようになった。 この頃には国友鍛冶の名は世に知れ渡り、文禄・慶長の役から諸侯の注文が多くなってきたが、 秀吉はその受注を一切禁じたので、優秀な鍛冶職人の中には高い禄高で諸侯に召抱えられた者もいた。 ◆鋳物師の各地分散 中世末から近世にかけて各地に分散した鋳物師たちは、各領国において鋳物業に従事したようだが、各産地に関する資料がないため具体的に説明できない。 本稿では若狭・越前の鋳物師について分かる範囲で記しておきたい。

◆越前・若狭の鋳物師 ▽ 1568(永禄11)年に越前八王子殿大権現の鐘を大工 鞍谷長屋村(五分市)住人 藤原朝臣三郎兵衛尉が鋳造している。 ▽ 1575(天正3)年大野郡に金森長近・原政茂が入封すると大野郡鍛冶座惣中は両者の安堵を受け、断りなく新儀に業界に参加すること、 鎌、鍬、釘その他の諸道具を振り売りすることを停止し、これを惣中として支配することが認められた。 鍛冶座の営業を安堵し郡内の庶民との直接取引を禁止したところに当時、広範な需要が生じていたことが窺われる。 ▽ 1580(天正8)年北庄城主柴田勝家は北庄鋳物師に三ヵ条の定書を出し、鋳物見物のため諸人が付近を徘徊することを停止するとともに、 一切の諸役を免除、一人宛て五間四方の屋敷地を与えている。その内容は、その後丹羽長秀、堀秀政など歴代北庄城主に継承された。 ▽ 堀秀政の定書には北庄鋳物師惣中は10人の鋳物師からなっている。この文書を伝えた松村家は 元今立郡五分市に住んでいたといわれ、彼らは柴田勝家から屋敷地を与えられ北庄に招致されたと思われる。 ▽ 1585(天正13)年の白山別山神体聖観音像に、五分市之住人 藤原朝臣左衛門尉吉次の名がある。 6 銅銭から米、そして銀へ 15世紀後半以降、商品経済の発展によって国内の銭貨需要はさらに増大した。中国から粗悪な銭貨が流入したり、 国内で渡来銭を真似た模鋳銭が製造されたりしたため、銭貨は種類や形状によって区別されるようになった。 それまでの銭貨1枚=1文という中世的貨幣の特徴が崩れ、各地で銭種による価値の差が生まれるなど、国内の銭貨流通が混乱した。 幕府や大名は銭貨流通を円滑にするため、撰銭令を繰り返し出したが効果はなかったようである。 16世紀後半、中国からの銭貨供給が途絶え、銭貨の流通量が減少したため、1570年代になると西日本では 土地などの大口取引は、銭貨による支払(銭遣い)から米による支払(米遣い)に変化している。 銅銭に代って主な価値基準となったのが、現物である米であった。租税負担の基準が室町後期から銭何貫ではなく、米何石という形に置き換わったことにも表れている。 銭によって土地や地代を標示する貫高制は廃れ、土地の標準的な生産高を石で算定する石高制が優勢になった。 最も貫高制や石高制は、計算の基準が銭又は米にあることを示すだけで、実際は全ての税が銭又は米で納められたことを意味するものではない。 こういう制度変化が起きたのは、やはり現実に銭から米への大きな流れが生じたためである。 米への移行が主に西日本中心に起きているだけで、東日本では永楽通宝を基準とする貫高制が、 かなり維持されていたことなどの理由で貨幣経済に対する現物経済の復権に異論もある。 確かに永楽銭の力は無視できないものがあるが、ただ経済文化の中心であった西日本で米が価値基準となっていったことや、 豊臣政権がいわば、それを追認する形で全国に石高制を布いたことは見逃せない。 銭から米へという動きが理にかなっていた条件があったに違いない。戦乱の世にあって当てにできるのは結局食糧、それも保存のきく米だったのではないか。 現物とはいっても絹ではなく、米への復帰だったことも、そういう観点から理解されよう。 中世後期になって、日本史上初めて金や銀が流通貨幣として出現するが、その金銀貨は、自前の増産によって出現した。 そもそも我が国は、古くから金・銀の資源に恵まれていたが、古代以来の原始的な採掘法であったため生産高には限度があった。 ところが16世紀半ば、金・銀の精錬に飛躍的な技術革新が興った。中国(明)から導入された灰吹法1の普及である。 この方法は1533年(天文2)、博多商人神谷寿貞が明の工人を連れ、石見国の大森銀山で行ったのが最初といわれる。 この灰吹法の導入によって金銀を取り出すときのロスが少なくなり、銀だけでなく金も増産できるようになった。 しかし、金や銀が銅銭に代って一挙に価値基準を確立したわけではない。 金や銀は、その生産地を持つ戦国大名の領国など地域内の価値基準となったに過ぎなかった。 戦国の政治的分裂状況がそれを許さなかった。金・銀が正式に貨幣として登場するには、江戸時代初期を待たなければならない。 注1:灰吹法…金銀を含む鉛鉱を通気しながら熱し、鉛を酸化鉛にして骨灰などに吸収させ、後に金、銀の粒を残す精錬法のこと。 |