| 1 鎌倉時代を概観 鎌倉幕府の開設は、古代天皇制国家が崩壊し、政権が新興の武家階級に移った我が国政治史上の大変革であった。 また、社会上では封建制社会の基礎と発展の端緒が開かれたといえる。 文化の上でも、これまでの京都中心の公家文化に対して、鎌倉中心の新しい武家文化がおこり、公武二元文化が対立する状態となった。 鎌倉時代は約150年続くが、その動きを概観すると武家政治が始められたとはいえ、古代勢力(朝廷・公家・寺社)は、 なお荘園を基盤に余力を保持し、武家勢力に対抗する潜在勢力を形成していた。 したがって、政治・土地支配・文化の面で公武二元支配を続けながら武家支配が公家支配を次第に侵害していくのが、この時代の大勢である。 こうした動きの中で、公武二勢力の激突した承久の変は大きな意味をもち、その勝利は公武二勢力の盛衰を決定づけた。 貞永式目は、その直後に制定され、執権政治が確立し武家政治の基礎を固めた。しかし、やがて元寇を契機として幕府は衰退していく。 永仁の徳政令は、御家人の窮迫を物語るもので、幕府の窮余の策であった。そのような時代背景の中で、鉱業を中心に金属品がどのように社会に浸透していったかを概観する。

2 市と銭貨の流通 平安中期以降、中国との貿易は次第に盛んになったが、特に1074(承保元)年に中国(宋)が宋銭の輸出を解禁後、日宋貿易が頻繁に行われるようになった。 中世の商業は、京都・奈良・鎌倉の都市商業に加え、地頭・御家人や名主たち参加の地方荘園商業、都市と地方を結び付ける遠隔地商業が成立し、その発展の中に歴史的な特徴が指摘される。 とくに地方的商業発展の中で、中世商業の新しさが見出されるが、それを最も具体的に象徴していたのは、荘園内定期市の急激な成立であった。 市は最初十二支に因んで辰の日、酉の日等に開かれ、「辰の市」「酉の市」と呼ばれていた。 それが鎌倉時代に入ると三日市、四日市、八日市等、月三回ほど開かれる定期市が成立するようになった。 このような商業の発展を画期的にさせた一つの原因が銭貨の流通にあった。平安前期、銭貨の鋳造が中止されて以来、 国内の売買に米や絹が貨幣代わりをしていたが、平安末期に日宋貿易が活発になってくると宋銭等中国銭が大量に輸入されるようになった。 これは流通経済に深く巻き込まれつつあった多くの人々の銭貨要求に応えたものに他ならない。 銭貨の流通は、当初、その使用に慣れない人々に混乱を引き起こし物価を動揺させたため、朝廷は銭貨の使用を禁止した時期があった。 しかし、朝廷や鎌倉幕府の相次ぐ禁止令も、所詮、現実に疎かった時代錯誤の法令に過ぎなかった。 銭貨の流通は、市の成立と並行した現象であり、鎌倉中期が一つの画期をなしていた。 鎌倉時代の土地売買に際し、その支払手段をみると、初期は圧倒的に米が使われていたが、中期は少なくとも50%以上の売買例で銭貨が使われている。 この事実から自給経済の原理が、一歩一歩崩れ始めていたことが窺われる。こうした自然経済から商品貨幣経済への移行は、 都市商業や日宋貿易に直に接触する中央の公家や大寺社の経済に最も著しかった。 彼らの間に強い消費の欲望と、多額の銭貨獲得の欲求が高まっていたといえる。 このような理由から鎌倉中期になると、荘園からの年貢米や雑公事の多くは、港湾や荘園の定期市で販売され、荘園領主は、その代銭を受け取るようになっていく。 大量の年貢物の銭納は、それが商品として国内市場を駆け巡ることを意味していた。中世商業は、この年貢物の銭納を機に画期的な発展段階を迎えることになった。 貨幣の流通が発達してくると、萌芽的な為替の法などが用いられ始め、また高利貸業者として借上(かしあげ)が現れた。 借上は初め米を貸し付けて利息をとっていたが、後には銭の貸付が一般となり巨利を得るようになる・中には富の力で窮乏した武士から地頭職などを買い受ける者などもいた。 3 金属製品の需給状況 この時期の鉱業に関連した記事は下表のとおりである。奈良東大寺大仏の修理、相模長谷大仏の鋳造などに大量の金属が使われていることが注目される。 また、大宰府では中国の銭貨を輸入し、代わりに砂金、硫黄、刀剣などが輸出されていた。 したがって、記録上出てこないだけで、金、銀、銅、鉄などの需要は衰えることがなかったと考えられる。 また、刀剣類などの武器、武具、梵鐘はじめ仏具類、鍬、鋤など農具類、鍋、釜など生活用品などが各地に普及していた。

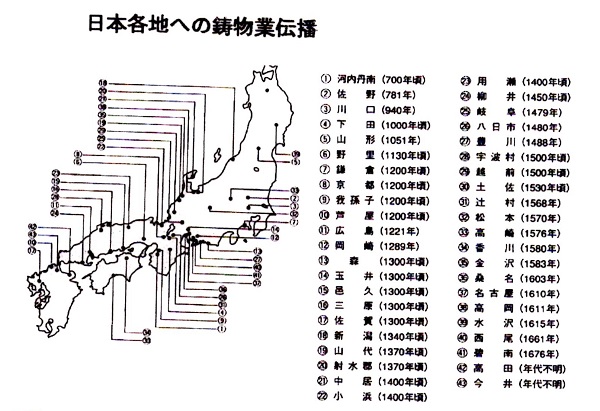

4 鉄製農具類の普及 古代以来、緩やかに進展してきた農業は、鎌倉時代に入って急に変化したという事象は見当たらない。 農業の中心は稲作であり、平安時代からの鋤・鍬など鉄製農具類が、徐々に一般農民へも普及しつつあったといえよう。 当時、農具の製作は、個々の荘園内に鍛冶・鋳物師が居住し、鋤、鍬、鎌等が農民の間に広く普及しつつあった。 また、畿内地方産の鋤・鍬が旅商人によって、遠く信州(長野県)や坂東(関東地方)にまで販売され、中央と地方の農業技術が平均化していったことが注目される。 5 鍛冶・鋳物師の自営化 これまで貴族や寺社に隷属し、彼らの要求する製品だけを作っていた鍛冶・鋳物師など手工業者も荘園領主から独立して一般の求めに応じるようになっていく。 ◆刀鍛冶の変遷 相州鎌倉の地で武家社会が本格的に始まったが、刀剣製作は依然として備前など製鉄産地が主流であった。そこで鎌倉幕府は作刀推進のため、各地から著名な刀工を招聘した。 主な刀工は山城国から粟田口籐六左近国綱、備前国から福岡一文字の助真、備前三郎国宗、京伝、大和伝の流れを汲む新藤五国光などがいた。 特に新藤五国光は、従来の山城伝、伝統の精緻な地鉄の上に、大和伝に見られる沸働き(にえばたらき・刀に現れる雲のような模様)の強い作風を確立し、 事実上の「相州伝」の祖と云われる。その弟子には行光、国広がおり、行光の弟子に越中則重、岡崎五郎入道正宗が知られる。 ▽鎌倉前期 日本刀は平安時代末期とあまり変わらない姿をしているが、武家政治の体制が確立し刀剣界は活発になっていく。 後鳥羽上皇は御番鍛冶を設置し、月ごとに刀工を召して鍛刀させ、上皇自らも焼刃を施したといわれ、積極的に作刀を奨励した。 中でも備前の刀工則宗が有名である。この時期に山城国の粟田口派、備前国の一文字派が新たに興った。 ▽鎌倉中期 実用性を重視した結果、身幅が広く元幅と先幅の差が少なくなり、平肉がよく付いている。鋩は幅が広く長さが詰まって猪首となり、質実剛健の気風がよく出ている。 この頃から短刀の製作が活発になり作例がしばしば見受けられる。この時期の有名な刀工として 山城粟田口派の国友、則国、国吉、吉光、国安、同国来派の国行、来国俊、二字国俊、大和国の当麻派「国行」、手掻派「包永」、保昌派、千住院派、備前国の福岡一文字派、 少し遅れて吉岡一文字派、長船派の光忠、その子長光、備中国の青江貞次一派が存在した。 ▽鎌倉後期 二度の元寇や政治体制の崩壊などの動乱によって、作刀はさらに活気づく。この時期の日本刀は鎌倉中期の姿より豪快なものに変わっていく。 身幅はより広くなり、元幅と先幅の差も少なくなり、鋩が延びたものが増えてくる。短刀やその他の刀剣にも太刀と同じように長寸の作が出てくる。 古今で最も著名な刀工、相州の岡崎五郎入道正宗は、鎌倉中期から後期にかけて活躍したと推測される。 彼は新藤五国光が確立した「相州伝」をさらに強化した作風で知られる。 硬軟の鋼を巧みに組み合わせた地鉄を鍛えることで、砂流(すながし)、金筋(きんすじ)、沸裂(にえさけ)、地景(ちけい)、 湯走(ゆばしり)、沸映(にえうつり)と称される地刃中の「沸の働き」を従来の刀工以上に表現した。 殊に刃中の細かい沸の輝きは、後世の沸荒く飛び焼き顕著な「相州伝」と一線を引き、同時代の「相州伝」刀工の作を「相州上工の作」と区別し褒め称えられている。 また地鉄の「働き」が豪華絢爛であると同様、「湾れ(のたれ・波のうねるような曲線のもの)」に「互の目乱れ(ぐのめみだれ)」を交えた、 従来なかった大乱れの華やかな刃文(刀身に現れる刃の形状)を確立させた。 正宗の作風は鎌倉末期から南北朝期、各地の刀工に絶大な影響を与えた。世に「正宗十哲」と呼ばれる刀工がいるが、 彼らの大部分は後世の仮託(かこつけること)であり、正宗は実際の師弟関係がないにもかかわらず、正宗の相州伝が各地に影響を及ぼしたことがよく分かる。 ◆鋳物師の活躍 12世紀から15世紀にかけて、狭山郷日置荘(堺市東区日置荘附近)や堺市美原区を中心に多数の工房ができた。 中でも堺市美原区大保は平安時代に大保千軒といわれる河内鋳物師の一大拠点があったという。 鋳物師たちは鞴(ふいご)のついた「こしき炉」を用い、鉄や銅で鍋や釜、鍬、鋤などの金属製品を多数鋳造した。 特に鍋は河内鍋と呼ばれて高級品とされた。また、その技術を買われて治承の乱で焼けた東大寺大仏の修理や鎌倉大仏の鋳造にも関わったという。 12世紀中頃には朝廷に鉄燈籠を献上したことなどで鋳物事業を独占し、蔵人所の燈炉供御人として 課役免除と通行自由の特権を得て、諸国を回り鋳造や鋳物の販売などを行ったという。 国内各地の梵鐘の銘文には河内鋳物師の名が刻まれたものが多数存在し、12世紀~13世紀に鋳造された梵鐘の約8割にも上るという説がある。 有力な氏族には広階(ひろしな)、丹治(たじ・たじひ)、物部(もののべ)、大中臣(おおなかとみ)、草部(くさかべ)などがいた。 ▽越前鋳物師の活躍 1324年(元亨4)銘入りの鰐口が丹後黒部八幡で発見されている。これに「越前国大工山辺遠正」と銘がある。 この「山辺」が大工の姓なのか地名なのかは分からない。残念ながら越前国のどこの住人かは不明である。 1327年(嘉暦2)作の越前永平寺の鐘は、その作風から中央鋳物師の作とは考えられず、越前鋳物師の作と推測されている。 これらの作品から見て越前鋳物師の歴史は鎌倉時代末期まで遡るいえよう。

6 鎌倉大仏(神奈川県鎌倉市長谷4-2-28)の鋳造と銅成分 像高約11.39㍍(台座を含め高さ13.35㍍)、重量約121㌧。鎌倉期に流行した「宋風」仏像の特色を示しており、鎌倉時代を代表する仏教彫刻として国宝に指定されている。 また、後世の補修が甚大な奈良・東大寺の大仏と比べ、ほぼ造像当初の姿を保っている点も貴重である。 1252年に鋳造が始まったと伝えられるが、像の原型作者は不明。鋳造に河内の鋳物師・丹治久友が関わっていることが各種史料から判明する。 材質は「銅造」とされているが、正確には青銅(銅、錫、鉛等の合金)である。 修理時に材質検査をした結果、本像の金属組成は銅が少なく、鉛の含有量が多いことが判明した。 平均含有比率は銅68.7%、鉛19.6%、錫9.3%となっている。この成分比率から、本像の鋳造に際しては宋から輸入された中国銭が大量に使われたと推定されている。 |