1 平安時代後期(院政・平家政権時代) 1068年~1185年までの約120年間を平安後期とし、この時代は院政及び平家中心の時代である。 摂関制はあったが、既に藤原氏の勢力は弱まり、天皇の父系である院(上皇)が簡素な組織で政治を執った。 しかし、実質は藤原氏の摂関政治に似た公家政治であり、院の組織が簡素だったのは荘園の財源が既に新興層の武士に入り、社会秩序が荒れていたことを意味する。 すなわち武士階級が勃興し、平安前期に平将門の乱、平安中期に源義家の奮闘、頼信、義家等の存在、平安後期に平家政権が台頭した。 しかし、この政権も半公家的、半武士的であり、次の武家政治への橋渡しであった。 この頃の文化は、大体、藤原摂関時代と同様であるが、社会は混乱し地方へ波及した。 1068年~1166年の約100年間は院の時代、次の1167年~1185年の約20年間が平家の時代といえる。

2 貿易と流通経済の進展 平安中期以降、中国との貿易は次第に盛んになったが、特に1074(承保元)年に中国(宋)が宋銭の輸出を解禁した後、日宋貿易が頻繁に行われるようになる。 大宰府による国家の貿易統制が緩み私貿易が盛んになり、これを契機に多量の宋銭が日本で流通するようになった。 貿易は全国的な経済関係にまで拡大し、地方の在地領主の荘園的生産品又は原料品と交換された。 商人がようやくその商業的利潤を蓄積し、その資本力を国内産業ばかりでなく外国貿易へも向けていた。 私貿易の展開は銅銭の流通を盛んにさせたが、それは8世紀以来の日本の銅銭に代って貨幣価値の高い唐銭ことに宋銭であった。 大陸との貿易の発展は、まず西日本の荘園経済を破壊した。 西日本の各地には荘園を基礎として港津が発達し、貴族が積極的に促進した貨幣の流通は自動的に進み、かえって荘園体制を破壊することになった。 荘園村落を背景とした中小名主層や農民層の生活に脅威となった。 ここで付言しておきたいのは、宋銭が日本の通貨になったことは、日本が中国の経済圏に組み込まれたのだろうかという疑問である。 確かに中国の銅銭は、広く世界に広がっていた。しかし、それが中国の経済が各地域を包み込んだとするのは間違いである。 銅銭はあくまで貿易品として「輸出」されたのであって、貿易決済に銅銭が用いられたのではない。 日本の貿易品に中国から銅銭が支払われることはあっても、日本の貿易商人が銅銭で中国の品を買い付けるという動きは室町時代半ばまでほとんど起きなかった。 それが起きたのは、中国で銅銭が粗悪化しだしてからである。海外貿易で動く品は概して贅沢品であり、安価なものではない。 そういう取引に重くて嵩張る銅銭は本質的に不向きである。 にもかかわらず日本商人は、銅銭による支払を望んだし、日本で産出した砂金を持参して銅銭と換えることさえ行った。 日本では金の値段が銀に比べて割安であり、しかも銅銭が輸入品として利益率の高いものだったからで、 逆に銅銭を大量に持ち出すことなど中国での銅不足が深刻になるまで考えが及ばなった。 日本が輸入したのは質の良い北宋の一文銭であり、中国の通貨を全体として受け入れたのではない。 平安末期から本格化し始めた日本の貨幣経済は、それから200年余り、それほど大きな混乱を経験することなく、ほぼ順調に発展していった。 この頃、平家は宋との私貿易で経済力を蓄えたが、その主な過程を次表に簡記してみた。

3 金属製品の需給状況 この時期、国家的事業はなく、鉱業に関する記事も僅かである。しかし、金、銀、銅、鉄など金属需要が衰えた様子はみられない。 刀、槍などの武器、甲冑などの武具、造仏、梵鐘はじめ仏具類、鍬、鋤、鍋、釜などの生活用品が各地に普及する一方、貿易品として砂金、硫黄などが中国へ輸出されている。 これは記録に表れないだけで、実際は各地において鍛冶や鋳物師など鉱業に関わる人々が鉱石を採掘、精錬し、必要な金属製品を製作していたことを物語っている。

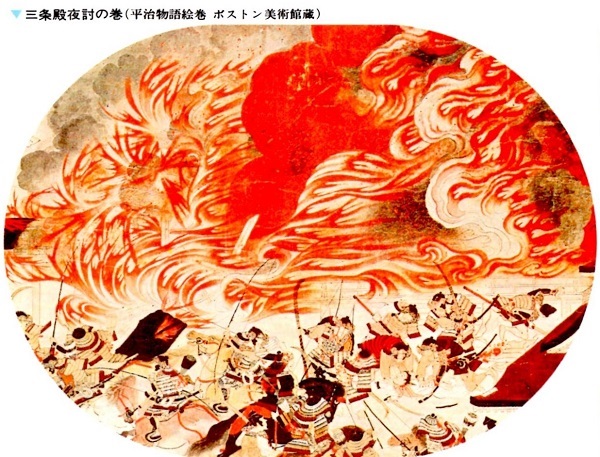

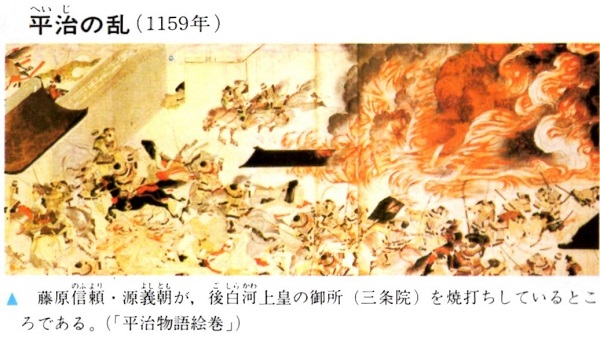

4 奥羽における金の産出と中尊寺建立など 奥羽の押領使藤原清衡は、1124(天治元)年3月、中尊寺を建立したが、都から遠い僻地に関わらず、当代美術の精華を集めた壮麗な金色堂を建立した。 その孫秀衡に至っては年々黄金450両乃至800両を朝廷に貢上したという。 当時、平重盛は陸奥国気仙郡を領していたが、1175(安元1)年、同郡から金1300両を獲得すると、 筑紫(筑前・筑後の古称、九州)に滞在していた唐僧妙典を招き100両を与え、渡唐して200両を育王山の衆徒に志納させ、 1000両を唐帝に贈呈して小堂を育王山に建て冥福を祈るよう託したという。 平家が滅亡し、源頼朝が政権を執ると、頼朝は藤原秀衡の富強を妬み、後鳥羽天皇が東大寺大仏を鋳造する機会を利用して、 秀衡に金3万両を貢進させようと企てたが辞退された。その時、秀衡は「この頃、商売競い集まりて砂金を売買し、採掘した金がほぼ尽きた。 今から採集を始め、その後に上進したい」と説明している。これを見ても当時、砂金採取業が盛んだったことが窺われる。 1189(文治5)年、頼朝は秀衡の子泰衡を滅ぼし、その地を併有したので、鎌倉は貨宝盛行し、献酬(盃のやりとり?)すべて砂金を用いたといわれる。 5 叛乱・戦の多発及び武士の活躍 平安後期は国内各地で叛乱が発生する一方、都では僧兵の横暴が顕著となり、延暦寺はじめ寺社衆徒の強訴、争乱が相次ぎ、武士の活躍する機会が増えた。 このため刀、甲冑など武器の需要が増加したものと考えられる。

6 南都焼討による東大寺焼失 1180(治承4)年12月28日夜、強風の中で東大寺は平重衡らの南都焼討にあって焼失した。 大仏殿はじめほとんどの建物は焼け、わずかに三月堂(法華堂)と二月堂を残すのみであった。 大仏も、その「御頭は焼落て大地に有り、御身は鎔合(わきあい)て山の如く」「大仏殿の二階の上には1千7百余人の焼死者」があった(『平家物語』五奈良炎上)。 後白河法皇は1181(治承5)年6月に造東大寺司を設立し、8月には俊乗坊重源を東大寺勧進に任命し、再建の仕事が始まった。 再建工事は三期に分けて進められ、第1期は1181(養和元)年から1185(文治元)年まで、大仏の鋳造が中心であった。 この大仏鋳造に費やした金属類は次のとおり、唐銅73万9560斤、黄金1万436両、水銀5万8620両、白鉛1万2620斤、金箔15万枚及び炭1万6516石であったという。 1185年8月28日、後白河法皇の臨席のもとに大仏開眼供養が行われた。第2期は1185年から1195(建久3)年まで、大仏殿の造営が中心であった。 第3期は1195年から1203(建仁3)年まで、大仏の脇侍、四天王の造像、南大門の造営と仁王の造像そのほかで、1203年11月30日の総供養で一応終了した。 これに関し東大寺一僧侶が書いた『東大寺造立供養記』に東大寺の再建状況を詳しく記録している。この中で8世紀の大仏建立と比較した部分を次に抜粋してみた。 ▽昔の大仏は3ヶ年かかり、8度の鋳造でできたが、今は39日(14度の鋳造)でできた。 ▽昔は25ヶ国の財政で61年かかったが、今は2ヶ国(周防と備前)の用途で四つの宝殿をつくり10余年でできた。 ▽昔は大仏殿の後ろに山を築いて鋳造したが、今はその山もまた堂前の岡も崩してしまったので荘厳を増し眺望も良くなった。 ▽昔は陸奥から黄金を貢上したが、今は伊勢から水銀2万両を貢上した(鍍金用・メッキ用)。 ▽鉄の湯船を鋳て大湯屋の宝物とした。薪は昔の半分で足りる。 これを見ると今昔が比較され、技術の進歩と能率向上が注目される。事実、手工業技術は非常な発展を見せている。 それは手工業者、職人と、その座の成立にみられるが、番匠大工、鋳物師、鍛冶、石工、仏師といった職人が多く参加している。 また当時、宋の新技術も取り入れられており、陳和卿(ちんなけい)、陳仏寿といった宋の技術者の指導に待つところが非常に大きかった。 この東大寺再建は、この世紀の財力と技術を注ぎ込んだものであった。 7 鍛冶・鋳物師の金属製品 ◆各流派の刀鍛冶が活躍 特に武士勢力が強くなった前九年の役や後三年の役辺りから武士勢力が増大し、これに伴って太刀が発達し、通常、これ以降の刀を日本刀としている。 良質な砂鉄が採れた出雲・伯耆の国境地域や備前国、政治文化の中心だった山城国、大和国などの刀鍛冶の各流派が現れたという。 この頃の日本刀は馬上決戦を中心に考えられた太刀が主体であったようである。 |