| ◎ 平安時代を概観 平安時代は約400年あり、奈良時代の約70年に比べ、はるかに長い時代である。そこで平安時代を大体三つに大別した。 一つは律令制時代(天皇親政)の約174年間、二つ目は摂関制時代(藤原氏専制)の約100年間、三つめは院政及び平家政権時代の約120年間である。 各々時代的特色を持っているが、その中で鉱業を中心に金属品がどのように進展したかを概観する。

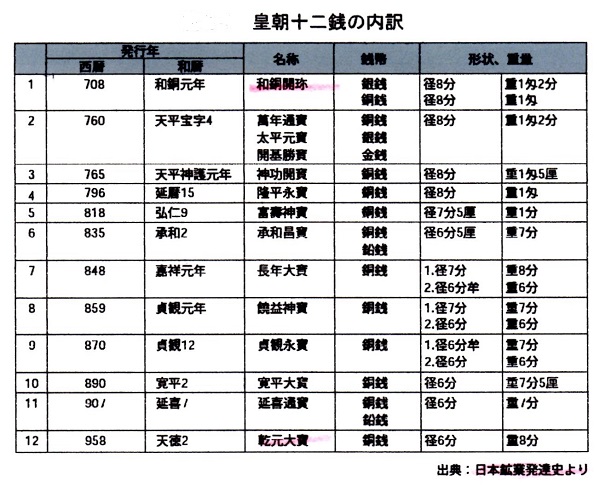

1 平安時代前期(律令制時代・天皇親政) 桓武天皇(781~806年在位)は、藤原種継の勧めで長岡に遷都したが、凶事が続き10年経過しても工事が竣工しないため、 和気清麻呂の建議を採用し、改めて京都の地を新都(平安京)と定め、794(延暦13)年遷都した。 都の造営は794(延暦13)年に起工、約12年後の806(大同元)年にほぼ竣工した。東西約42町、南北49町の広さで、ほぼ平城京に倣っている。 以後明治維新に至るまでの約1070年間、日本の首都となった。 遷都は律令制国家を再生するためであり、その点、奈良時代の続きと見られる。天皇の権力が強く、その親政の下に律令が運営された。 皇朝12銭、六国史、班田収授等の国家的事業が引き続き行われたが、これ以後は行われなかった。 外国との交通も奈良時代同様盛んで、遣唐使はこの期が最後となった。漢文学や唐風文化が盛んであったが、次第に国文学国風文化に移っていった。 また、密教の全盛期であった。この794年~967年(延暦13~康保4)までの約174年を前期(律令制時代)とした。 2 通貨の鋳銭状況 平安時代の初めに生野、半田、細倉等の銀山、因幡蒲生、吉岡、尾太銅山等が発見されたが、採掘技術が劣るため安定した生産ができなかったようである。この頃の主な需要は貨幣と仏具であった。 奈良期から平安中期にかけて近江、山城、周防、長門など各地に鋳銭司が置かれ、和銅開珎に続く、いわゆる皇朝12銭が鋳造された。 しかし、朝廷の鋳銭料銅が次第に不足し、銭貨を改鋳し補いながら鋳造したが、銭貨の形は従来より小さく品質を低下させたため、次第に信用を失って、 958年(天徳2)を最後に鋳造を中止した。皇朝12銭には約400㌧の銅が使われたという。その皇朝12銭の内訳が次表である。

3 鉱山の発見状況 次に挙げた鉱山は平安初期の大同年間(806~810年)に発見されたと伝えられている。 ◆銀山 ▽明延銀山(あけのべ・兵庫県養父市大屋町明延) 大同年間に銀の採掘が開始されたというが、他方、奈良東大寺(752年開眼)の大仏鋳造時には、ここから銅が献上されたといわれるので、この付近は古くから複数の鉱物が産出したようである。 その後、どのように稼行したのか明らかでないが、錫、銅、亜鉛、タングステンなど多品種の非鉄金属鉱脈を持ち、特に錫は日本一の鉱量を誇ったという。 1868(明治初)年、生野鉱山と共に官営となり、1896(明治29)年に三菱合資会社に払い下げられた。1987(昭和62)3月閉山した。 ▽生野銀山(いくの・兵庫県朝来市生野町) 807(大同2)年に銀が出たと伝えられるが、その後の状況は明らかでない。1542(天文11)年、但馬守護職山名祐豊が銀石を掘り出したのが開坑の起源とされる。以後、多くの坑(鉱山)が開かれた。 1567(永禄10)年には自然銀を多く含む日本最大の鉱脈(慶寿𨫤)が見つかった。銀山旧記には‟銀の出ること土砂のごとし”と記されている。 その後、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者は、ここを直轄地とし、佐渡金山、石見銀山とともに重要な財源とした。 ▽半田銀山(福島県伊達郡桑折町・国見町) 807年(大同2)年、採掘が始まったと伝えられるが、その後の状況は明らかでない。本格的に操業を始めたのは1598(慶長3)年で、米沢藩上杉景勝が開発し、銀だけでなく金、鉛、亜鉛なども生産したという。 1598~1661年(慶長・万治年間)に鉱業は隆盛したが、1786(天明6)年、新鉱脈が発見されず鉱量も枯渇して幕府から閉山を命じられた。 1803(享和3)年、幕府から開坑を認められ再開発に着手し、7年後の1810(文化7)年良鉱を発見した。1950(昭和25)年に閉山した。 ▽細倉銀山(宮城県栗原市) 大同年間(806~810年)乃至貞観年間(859~877年)に発見されたと伝えるが、その後の状況が明らかでない。記録からは天正年間(1573~1592年)に採掘が開始されたという。 1591(天正19)年、伊達政宗が米沢から岩出山に転封となった。北上山地附近は古くから金の産地として名高く、新領地に入った伊達政宗は、金山開発など鉱山開発に力を注いだ。そのような中で細倉鉱山は、当初金山として採掘が始められたと考えられる。 ◆銅山 ▽因幡蒲生銅山(鳥取県岩美郡岩美町) 古くは因幡国巨濃郡蒲生御銀山村の三日月山に存在した銀鉱山をいう。大同年間に発見されたと伝えるが記録はなく、その後の状況は明らかでない。 脚光を浴びるのは戦国時代で、羽柴秀吉から鳥取城将に任じられた宮部継綱(法印)の時である。 1593(文禄2)年、初めて間歩(坑道)を開き、多量の銀を産出したという。銀山村から蒲生村に至る二里(約7.8㌔)の谷々に道を開き、諸国から集まった商人、職人が軒を並べ700~800軒に及んだという。 ▽吉岡銅山(岡山県高梨市成羽町吹屋) 807年に採掘が始まったと伝えられる。当初は銀の産出が目的だったが、後に銅や硫化鉄鉱(磁硫鉄鉱)も産出するようになった。 硫化鉄鉱が酸化第二鉄いわゆるベンガラ(ローハ)の原料になった。 この銅山も発見・採掘後の事が明らかでなく、次に脚光を浴びるのは戦国時代である。大名の財源としての価値が高まり、 山陰の尼子一族や中国の毛利一族などが銅山の争奪戦を繰り返し、江戸時代に入って幕府直轄領(天領)となった。1931(昭和6)年閉山した。 ▽尾太銅山(おっぶ・青森県中津軽郡西目屋村) 807年開山とされるが、奈良東大寺の大仏建立にも銅や金が運ばれたといわれる。しかし、その後の状況は分からない。 江戸時代の1661(寛文元)年、樵が山菜取りに山へ入って金銀が光り輝いているのを発見したのが始まりともいわれる。 主な産出鉱物は石英、黄鉄鉱(銅鉱石)、方鉛鉱(鉛鉱石)、輝銀鉱(銀鉱石)などであった。江戸時代、弘前藩最大の鉱山で、 17世紀後半には銀山として、18世紀前半には銅鉱山として最盛期を迎えた。1979(昭和54)年閉山した。 ▽桜郷銅山(山口県山口市蔵目喜) 蔵目喜地区は古くから防長屈指の銅山として栄えてきたが、桜郷鉱山は、その中で中心的なヤマの一つであった。 伝承によれば古代に深さ30㍍に及ぶ銅鉱脈の露頭が発見され、採掘、精錬された銅は長門(長府)や周防(鋳銭司)にあった鋳銭所の原料や 東大寺大仏の建立に使われたと伝えられる。約1200年間にわたり栄枯盛衰を繰り返してきたが1963(昭和38)年閉山した。 4 鉱業の進展状況 平安時代になると鉱業も次第に発達し、新しい鉱山が開発されて鉱物の産額、種類も増加した。 主に金、銀、銅、鉄、水銀などが採掘されたが、採鉱方法は砂金、砂鉄の採取を別にして、溝堀、竪堀、犬下りといった方法があった。 犬下りは鉱脈に沿って坑内を斜めに掘り下げるもので、竪穴に対して横穴で、後世のいわゆる間歩であり、この時期、大量に産出した対馬国の銀山は犬下り法で採掘していた。 対馬銀山の銀鉱は方鉛鉱であり、その精錬法はいわゆる酸化精錬で原始的なものであった。 時間、燃料、労力を要し、鉛と共に銀の飛散する量が多かったが、一般には、この精錬法が用いられていた。 ◆採銅所の設置 この時代、採銅所と称する官営の鉱業所で採鉱や製錬が行われた。鉱山では採掘が進み、地表から地下深く坑道が延びるに従い、湧水の排出、通風等の問題が発生したようである。 一例として対馬の銀山に次のような記録がある。この頃、対馬の銀抗は、すでに地下400尺(約120㍍)の深さに達し、夏や秋の大雨で度々水没したという。 特に796(延暦15)年及び864(貞観6)年には夏の大雨で坑内は雨水で満ち溢れ、その排水費が巨額となり苦しんだという。 その結果、朝廷は同国に租税を課し、その費用に充てることを許可したといわれる。 5 金属の産出と関連出来事 平安前期の主な鉱物の産出状況をみると、まず、陸奥の金、対馬(大宰府)の銀、吉備、出雲、近江の鉄、武蔵、長門・周防、摂津の銅などが挙げられる。 これに関した金属の産出状況と関連記事が次表である。

6 朝廷に納めた諸国の鉱産物 927年に成立した延喜式1で、当時、租税として朝廷に納めた諸国の鉱産物をもう少し詳しくみたのが次である。 ◆延喜式主計の部 調2として鍬鉄を納めていた諸国は、伯耆(鳥取県)、美作(岡山県)、備中(岡山県)、備後(広島県)の四国である。 鋳銭年料として銅鉛を毎年、鋳銭司に採送する諸国は、備中(岡山県)、長門(山口県)、豊前(福岡・大分県)等である。 ◆延喜式主税の部 凡そ鋳銭年料として、備中国(岡山県)は銅鉛800斤、長門国(山口県)は銅2516斤10両2分4銖と鉛1400斤とあり、鋳銭司の収支をもって官に進むとある。 また大宰府3は銀890両(対馬国産)右管国の調物と共に韓櫃(からびつ・六本の脚のついた中国風のひつ)に盛りて京に致す。 ◆延喜式民部交易の部 下野国(栃木県)が砂金150両、錬金84両。陸奥国(青森県)が砂金350両。大宰府が銀300両(対馬国産)、朱砂1000両(伊勢産)とある。 これは正税4をもって交易して進む。その運功の食5は正税に併用す。ただし、下野国の砂金は徭夫6をして採らしめ食または正税に充つとあり。 注1:延喜式(えんぎしき)…弘仁式・貞観式以降の律令の施行規則を取捨、集大成したもので50巻ある。三代式の1、延喜5(905)年醍醐天皇の勅により藤原時平、忠平らが編集した。延長5(927)年成立、康保4(967)年施行された。 注2:調(ちょう)…貢、税金のこと。律令制の「租庸調」の一つ。年齢に応じて負担、各地の特産物(紙、油、染料など)を納めた。 注3:大宰府(だざいふ)…筑前国(福岡県)に置かれた役所。九州、壱岐、対馬を治め、外交、国防にあたった。 注4:正税(しょうぜい)…律令制で正倉に貯蔵された官稲。毎年出挙し、利稲を国・郡行政の財源に充てた。大税。おおちから。 注5:食(じき)・・・たべもの、食物のこと。 注6:徭夫…律令制で徭役に従事した人のこと。 7 蝦夷征伐の失敗と武器の差 古代の政権に大きな影響を与えた近江の製鉄は、やがて鉱石製鉄の限界が分かり始め、砂鉄製鉄の勃興と共に衰退していった。 これは桓武天皇の時代、朝廷が蝦夷征伐の度重なる失敗が武器の差であることを覚ったのである(『続日本紀』巻40)。 つまり、蝦夷が使っていた蕨手刀(わらびてとう)に大和直刀(やまとちょくとう)は刃が立たなかったという。 正倉院に蕨手刀が一振り残されているが、これは鋒先両刃無反刀(きっさきもろはむそうとう)で蝦夷のものとは明らかに異なり、大和直刀の形式を残している。 朝廷は797(延暦16)年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命し、蝦夷征討に硬軟両作戦の結果、蝦夷の指導者アテルイを捕え、 蝦夷の技術を導入し鉱石製鉄の限界を覚って近江製鉄を廃止したという。以後、砂鉄系箱型製鉄である播磨製鉄の発展を促したと伝えられる。 鉱石製鉄の鉄は砂鉄製鉄のものに比べ、鍛接温度幅が狭く(砂鉄1100度~1300度に対し赤鉄鉱は1150度~1180度しかない)造刀に不利である。 壬申の乱のとき大海人軍は新羅の刀工の指導で美濃赤坂の金生山の鉱石製鉄で刀を造り、近江軍の鉄を圧倒したといわれる。 8 鍛冶・鋳物師の金属製品 ◆名刀工の出現 810年~823年(弘仁年間)頃、伯耆国(鳥取県)大原に刀剣の名工が現れた。安綱及びその子真守である。 当時、日本海沿岸へ外寇が侵入する恐れがあり、出雲(島根県)、伯耆の国司以下の官人すべてが帯剣したという。 そのため刀剣の需要が増し、自然に名工が生まれる環境が出来たようである。 また、古来から伯耆、出雲、美作(岡山県)、備中(岡山県)、備後(広島県)、安芸(広島県)の山地に大部分を占める花崗岩中には磁鉄鉱が含まれており、 それが風化し沖積濃集した部分から砂鉄が採取された。したがって、この地方は当時、主要な鉄産地だったので著名な刀工が輩出しても自然の流れであった。 ただ、平安初期の刀剣遺品は乏しく、いつ頃どのように日本独自の湾刀が形成されたのか、はっきりと分かっていない。 恐らく前述のように奥州に住んでいた蝦夷の技術の影響を受け、直刀片刃に角度をつけた蕨手刀(湾曲刀)や柄に透かしをつけて 斬撃の衝撃を緩めた毛抜形蕨手刀、毛抜形刀など毛抜形を経て反りのある日本刀に変化していったと考えられている。 ◆鋳物師の製品 銭貨の外に仏具などとして鋺類、懸仏、経筒、磬(けい)、五鈷杵(ごこしょ)、和鏡、刀装具(小柄、鐔など)、冑の金具類、鉄奬皿(おはぐろ)、鉄鍋など金属製品が登場してくる。 9 平安前期の貿易状況 859~876(貞観)年間、877~884(元慶)年間の頃、日本は主として大宰府を窓口に中国(唐)と交易していたが、これに用いられたのは砂金及び水銀であった。その交換割合は、金一両1が綿16屯2、絹一疋3が綿14屯にあたり、年々銀200両の利益があったといわれる。 注1:一両は10匁=37.5㌘ 注2:一屯は320匁=1.2㎏ 注3:一疋は二反続きの反物一つ。一反=大体1人分の衣服に要する長さ。幅約34㌢、長さ約10㍍。 |