| 1 奈良時代と天平文化 奈良時代は710~784(和銅3~延暦3)年までの約74年間であるが、朝廷は710(和銅3)年、藤原京から平城京に都を移し、大規模な都城を営んだ。 産業の面では鉄製農具の普及や灌漑工事の進歩によって農業生産力も高まり、周防の銅、陸奥の金など鉱山開発も進んだ。 鉱物の産出を背景に貨幣の鋳造も行われ、京、畿内を中心に流通した。 ただ、政府は農業以外の産業、金・銀・銅などを独占し、公民が作った織物、鍬などの手工業品を調(税金)として納めさせた。 この時代の優れた彫刻、織物、鋳金などは政府や寺院の命令により賤民である品部や雑戸、交代制で集められた公民などによって中央、地方の官営工房や寺院工房で作られた。 したがって製品は、すべて政府や寺院のものとなり、都の東西で開かれた市で売られる物資は、貴族や寺院が消費した余りや租税の残り物であり、それを買うのも貴族達だけであった。 この時代、金属に関連し特筆されるのは、聖武天皇(724~749年)による銅、鉄等の鉱業奨励と仏教の興隆、中でも751(天平勝宝3)年の東大寺の大仏造立であろう。

2 大仏建立と大量の銅使用 聖武天皇は743(天平15)年大仏造立を発願した。この造立は744(天平16)年の起工から751(天平勝宝3)年まで約8年間を費やした。 これに使われた金属は、塾銅(精錬銅)81.5万斤(489㌧)、白錫(不純物を含む錫1.3万斤(7.8㌧)、錬金1.2万両、水銀5.8万両といわれる。 このような膨大な銅、錫をどこで採取したのか明らかでないが、聖武天皇が金属の産出を大いに奨励したので、銅は長門国(山口県)長登銅山、 摂津国(大阪府・兵庫県)多田銅山、但馬国(兵庫県北部)明延銅山、その他山陰(鳥取・島根県)地方の諸銅山から予定額の銅が供給されたという。 水銀は伊勢国(三重県)はじめ国内各地で産出したもので間に合ったが、金は国内で必要量が確保できず、不足分は朝鮮半島から輸入したという。 また、749(天平21)年2月陸奥国司百済王敬福は同国(後の陸前国=宮城県)遠田郡湧谷村付近で砂金を発見し黄金900両を献上した。 よって聖武天皇は天平感宝と改元し、従五位上の国司百済王敬福に対し、特に従三位を授け、廷臣及び陸奥の官人に対しても、いずれも位を上げた。 また金を発見した丈部(はせつかべの)大磨に対し従五位下、朱牟須賣(すむすめ)に外従五位を授け、金を精製した戸淨山に大初位上を授けている。 750(天平勝宝2)年3月、駿河国(静岡県)盧原(いほはら)郡多胡(たご)浜(後の蒲原町大字小金)で砂金を発見し、錬金一分、金一分、砂金一分が献上された。 その後、諸国で金の産出が増加したようで、752年(天平勝宝4)年陸奥国多賀郡以北の各郡では金が産出されるので、調庸(税金)の代わりに黄金を納めさせることとした。 その際正丁(せいてい・21~60歳)4人を一両として換算し、その貢金額は350両に達したという。 ◆長登銅山(山口県美祢郡美東町) この鉱山は山口県のほぼ中央、秋吉台の東南麓に位置し、奈良時代から近代にかけて多量の銅、鉄鉱石等を採鉱し精錬した。 749~756年(天平勝宝期)に2万6474斤(1斤=671㌘)の銅を東大寺大仏鋳造のため産出したといわれる。 ◆多田銅山(大阪府池田市・兵庫県川西市など) 天平時代から銅山として開発され、産出銅は東大寺の大仏鋳造用に使われたというが、記録に乏しく確かではない。 天平勝宝期には、多田灰谷の橘間歩が盛んになり、多くの銀を産出したと伝えられる。 760年(天平宝字4)年2月、皇朝十二銭の鋳銭材料である金銀及び銅の新銭を鋳造し通用させたという。この頃、金銀銅の価値を比較すると金1=銀10=銅100であった。 産銅の確実な記録は鎌倉時代の1037(長暦元)年、能勢採銅所が設けられた時期まで下る。 ◆明延銅山(あけのべ・兵庫県養父市大屋町明延) 奈良・天平時代の東大寺大仏鋳造時に、ここから銅が献上された記録があるが確かなことは分からない。 ここからは複数の鉱物を産出したが、特に錫の産出が盛んで一時期は国内随一の産出量を誇っていた。 3 奈良時代の鉱業と銀銅の価値 708(慶雲5)年武蔵国(埼玉県)秩父郡で自然銅が発見され、朝廷に献じられたことを慶び和銅と改元された。 その後、さらに銅の産出を奨励するため、718(養老2)年養老令で贖銅法が設けられた。 この制度は罪を犯しても官に定量の銅を納めれば罪が免除されるというものである。 一例をあげると死罪は贖銅200斤(1斤=160匁=600㌘)であった。 721(養老5)年の銀と銅の価値を比較すると、銀銭1=銅銭25に充てられた。すなわち銀1両(1両=10匁=37.5㌘)=銅銭100銭に相当する。 また殻6升=銅銭1文とした。しかし、翌722年に銀銭が騰貴し、銀1両=銅銭200銭になったという。 713(和銅6)年、政府は諸国に風土記の作成を命じ、国内で産する銀銅、彩色、草木、禽獣魚虫等をはじめ諸般の物資を記録させた。 これによると当時、大和(奈良県)及び三河(愛知県)で雲母を産出、伊勢(三重県)では水銀、相模(神奈川県)では石硫黄、白礬石、 近江(滋賀県)では慈石(磁石=磁鉄鉱)、美濃(岐阜県)では青礬石、飛騨(岐阜県)、若狭(福井県)では並礬石、出雲(島根県)では黄礬石、 讃岐(香川県)では白礬石、信濃(長野県)では石硫黄、上野(群馬県)では金青(こんぜ・赤鉄鉱)、陸奥(青森県)では白石英、雲母及び石硫黄等の諸物を産出したことが分かる。 しかし、鉱物に関する知識が普及すると、これを濫用する連中が出てきた。例えば716(霊亀2)年大宰府の 民家で白(メ)(白鑞=錫と鉛の合金)を貯蔵していたのが見つかり、偽造貨幣をつくる源になるため以後私蔵が禁止された。 730(天平2)年3月、周防国(山口県)熊野郡牛島及び吉城郡達理山で銅を産出した。良質な銅であったので採掘製錬し、長門国(山口県)鋳銭司へ納めさせた。 この頃、富者権門が銀、銅を採掘し専有する傾向が顕著で、貧民は稼行することが難しくなっていた。 その一例が742(天平14)年12月近江国の鉄穴(かんな)を有勢の家だけが専有することを禁じた。 これは貧民にも等しく稼行することを許したものである。この頃の鉱業に関する出来事を抜粋したのが次表である。

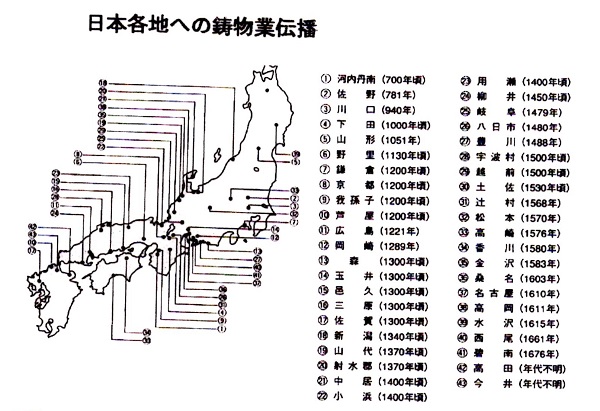

4 天平文化 奈良時代は政治・文化の面で中国・唐の文化を吸収した。遣唐使は630年~838年までの間、17回派遣された。 遣唐使によって唐や西域(中央アジア)、インド、ペルシャ(イラン)などの美術品や薬品その他が日本へもたらされた。 752(天平勝宝4)年の東大寺の大仏開眼供養には、インドの僧菩提僊那が招かれ、ベトナムの僧仏哲が音楽を奏するなど国際的文化が日本に入ってきた。 今日残っている東大寺三月堂(法華堂)の仏像や正倉院に納められた工芸品などは天平文化の代表的な作品である。 5 鋳物師・鍛冶の発祥地? ◆河内鋳物師 丹治比、丹比、丹治(大阪府堺市)には、百済の滅亡によって多くの渡来人が移住し、古くから鋳物業が営まれていた。 708年、秩父(埼玉県)で自然銅が発見されたとき、丹治比真人三宅麻呂が採銅使として赴き、最初の鋳銭司に任じられるなどの功績によって、朝廷から「大保」の官を賜わり、その後大保と呼ばれるようになったという。 こうして朝廷と結びつき数々の特権を握った河内丹南の鋳物業も、やがて武士の台頭とともに次第に衰え、各地へ分散した。 この河内国丹南郡を本拠にした金属鋳造の技術者集団が河内鋳物師と呼ばれた。 河内丹南郡一帯は難波津と飛鳥を結ぶ古代の官道・竹内街道(丹比道)に近く、8世紀頃には、すでに銅による鋳造が行われていたとみられる。

◆吉備の鍛冶 吉備(後の備前・備中・備後・美作の各国)は古くから鉄の名産地として知られ、飛鳥から奈良時代にかけ「鉄と鍬」を税の代用として都に納めていた。 その吉備国で鉄の生産が盛んになったのは6世紀後半からで、鉄鉱石を原料とした製鉄が備中の総社市(千引カナクロ谷遺跡など) を中心に発達し、吉備全体の製鉄遺跡が30ヵ所、製鉄炉跡も100基以上が発掘されている。 吉備国に特に深い関心を持っていたのは蘇我一族で、宣化天皇の下で大臣に抜擢された蘇我稲目(506~570年)は、 天皇の名で殖産(農作物の増産)の大号令を発しているが、農業の振興に最も必要な道具が「鉄製の農具」であった。 稲目が吉備に屯倉を次々に設営したのは、鉄器具生産の技術集団を送り込むための布石だったと推測される。当時「鉄」が武器と同義語だったことも事実である。 574(敏達3)年10月、大臣蘇我馬子(551~626年)は、自ら吉備に入り白猪の屯倉と田部(農民)を拡張増員し、半年間現地に留まり成果を見届けている。 713(和銅6)年、備前の北部にあった六つの郡を割いて、新たに「美作の国」が設置された。この地域は南部と異なり花崗岩地帯で、 砂鉄は花崗岩の風化残留物であるから、美作では備前と違った砂鉄を原料として製鉄が行われた。これは備前と異なる技術集団が指導したのではないだろうか。 やがて備前では原材料の鉄鉱石を確保することが難しくなり、鉄による納税が出来なくなる。 平安京遷都から3年後の796(延暦15)年、都の官僚宛に出された記録に「備前では、今や鉄を産出しない。 今後、鉄による納税を止めたい。これからは糸を献上する。」と方針の大転換を余儀なくされた。 1世紀半にわたる繁栄の後、備前の鉄は終焉を迎えざるを得なかった。ただ、何世代に亘って培われ蓄積された 「製鉄」に関わった技能者集団は、支配層の変質という外部的な環境の変化によって、その後、蘇る機会を与えられる。 それが武士階級の台頭、武器としての刀需要の急増であった。現存する日本刀の大半、4割以上が備前物であるが、 伝統に支えられた備前「長船」の刀鍛冶は、鎌倉時代中頃から室町時代まで後世に名を留める名工を輩出した。 ◆この時代の有名な刀剣 7~8世紀以降の刀剣には原形をよく留めているものが多く、四天王寺の「丙子椒林剣(へいししょうりんけん)や「七星剣(しちせいけん)」、 正倉院の「金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんそうのからたち)」などが有名である。なお湾刀完成以前の直刀には「太刀」ではなく「大刀」の字をあてている。 ◆備前・備中の国司 709(和銅2)年、宣化帝の後裔(火焔皇子、額田鏡王の子孫)とされる猪名真人石前に代わって備前国司に 百済王南典(くだらのこにしき・なんてん、666~758)が任じられ、同じ年に備中国司に赴任したのが多治比真人吉備であった。 この二人は奈良大仏の「金」、貨幣鋳造のための「銅」、農業振興大本の「鉄」と、どの金属も彼ら一族の存在を抜きにしては語れない。 同じ709年9月30日、多治比家の一員である従四位下の多治比池守(たじひ・いけもり、?~730)が平城京の造営長官を拝命している。 6 北九州元岡遺跡群の製鉄遺跡(福岡市西区元岡) この遺跡群から752(天平勝宝4)年の木簡が出土した。「壬辰韓鐵□□」と記されており、「壬辰年」は西暦752年に当たる。 ここで発見された製鉄遺跡は、奥行200㍍ほどの狭い谷の緩斜面に等高線上に配列したように28基の製鉄炉が、ほぼ一線上に並んでいた。 このような製鉄炉群を持った遺跡は、国内で初めての発見だった。 しかも、ここで使われた鉄の原料は、近くの大原(おおばる)海岸で採取されたチタン分の低い良質な海岸砂鉄であった。 古代製鉄は、いつ、どこで砂鉄を原料に製鉄が始まったのかが重要な研究課題になっている。 ◆たたら製鉄の源流? 元岡製鉄遺跡の遺物は、数十㌧に上る鉄滓や炉壁、フイゴ羽口(土製送風管)などである。 炉の形は全て箱形炉という定型化したタイプで統一されており、出雲で著名な砂鉄を用いた「たたら製鉄」の源流に位置づけられる。 年代が判明したことにより、製鉄技術史のうえで、箱形炉に定型化した時期に砂鉄を原料にした一つの定点が与えられた意義は極めて大きい。

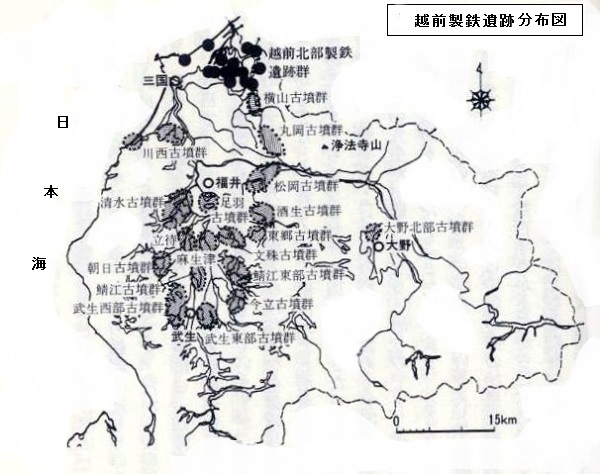

◆越前の製鉄遺跡群

上図の如く越前北部に位置するあわら市内に、多くの製鉄遺跡が見つかっているが、ほとんど7世紀以降のものである。 しかし、細呂木遺跡(旧金津町内)には、可能性として5世紀中頃も含まれているという。 鍛錬鍛冶は坂井市長屋遺跡でフイゴなどが出ており、これは6世紀初め頃、いわゆる継体大王の頃に鍛錬鍛冶が行われていたといえる。 |