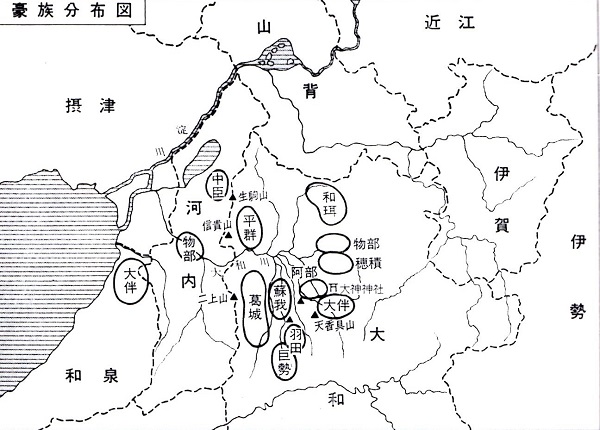

| 1 飛鳥時代とその文化 飛鳥時代は、6世紀末から7世紀はじめの推古女帝(592~628)の時期。その時期を中心とした前後を意味し使われる。 飛鳥地方は、大和平野の南部に位置し、飛鳥・高取・曽我の三つの流れが段丘を削り、このあたりに都が定められた。 その伝承は古く5世紀に遡り、5世紀半ばの允恭天皇や同じ世紀末頃の顕宗天皇も飛鳥を都にしたと伝えられる。 538年頃、百済から伝えられた仏教の崇拝をめぐって崇仏を主張する蘇我氏と排仏を唱える物部氏との論争は、やがて両者の軍事行動に発展し、587年蘇我氏が勝利した。 物部氏打倒に成功した蘇我氏は政界における実力者となった。用明天皇の後に、蘇我氏出身の小姉君が生んだ泊瀬部皇子(崇峻天皇)が即位するが、蘇我氏に協力的でないと察知するや刺客をおくって暗殺した。 そして蘇我氏の血脈を受け継ぎ、しかも大臣の蘇我馬子に協調的な額田部皇女の即位を目論み、推古女帝の即位(592~628年)を実現させた。 推古朝の政治は用明天皇の皇子で、皇太子となった厩戸皇子つまり聖徳太子(592~622年)と、大臣であった蘇我馬子を中心に進められた。

2 仏教の興隆 594(推古2)年、推古女帝は聖徳太子と蘇我馬子に命じて三宝(仏・法・僧をいい、合わせて広く仏教をさす)を興隆させた。 臣や連の諸豪族は君親のために仏舎を造った(『日本書紀』)。豪族らはこれらの造営に協力するとともに私寺を造って天皇や親の除災招福を念じたり、冥福を祈ったといわれる。 聖徳太子は生涯の間に七寺を造ったといわれ、『法王帝説』に四天王寺、法隆寺、中宮寺、橘寺、蜂丘寺(広隆寺)、池後寺、葛木寺をあげているが、その他の諸書には寺名に異同がある。 聖徳太子関係の寺だけではないが、624(推古32)年に全国46寺を数え、僧816人、尼569人と記されている(『日本書紀』)。 606(推古14)年、法興寺に丈六の銅仏像を安置した。仏工の鞍作止利が仏堂の戸を破らずに、大きな仏像を入れるのに成功した話はこのときのことである。623(推古31)年3月、釈迦三尊像も鞍作止利によって造られたという。 3 飛鳥文化 大臣の蘇我馬子は、仏教を篤く信じ、莫大な費用をかけて飛鳥の地に法興寺(飛鳥寺)を建て、大仏を造らせた。また法隆寺(斑鳩寺)や四天王寺などは聖徳太子が建てたいわれる。 飛鳥文化の母体は、朝鮮を通じ入ってきた中国南北朝の仏教美術であり、飛鳥大仏を造った鞍作止利は中国渡来人の子孫である。これらの大仏は素朴な味わいを持っているが、外国のものをそのまま真似た異国的なものである。 しかし、それまで巨大な古墳を築くことで権威付けをしていた豪族たちも金堂や高い寺院を作ることを権威の象徴とする気運が高まり、本格的な仏教寺院の建立が始まった。 ◆鋳造技術者に大きな変化 古墳時代、貴金属はそれを所有していた人の死と共に埋葬品となり、限られた人々の死後の世界のために存在していたが、仏教文化はそれを寺院などを通じて一般の人々の目に触れる存在にした。そのため鋳造品の需要が増大していく。 ▽わが国最初の大仏(飛鳥大仏)の製作 ブロンズ製の仏像は、それまでにも朝鮮半島から伝来していたが、我が国独自には、まだ製作できなかった。その理由は金銅仏の製作には、それなりに高度で複雑な工程を習得した指導者が必要だったからである。 その指導者となったのが、仏教公伝後の578年に百済から派遣された6人の仏工・造寺工等であったといわれる。彼らの下に弟子入りした見習工人達(その一人が鞍作止利)は、一人前の仏造工に成長したことであろう。 飛鳥寺創建から10年後の606年金堂の本尊が完成した。その本尊の丈六の金銅仏が飛鳥大仏であり、その製作主任が鞍作止利だとされる。 鞍作止利は、その後も法隆寺金堂本尊の釈迦三尊像(国宝)等を残し、北魏の影響を受けた止利派を確立させた。しかし、我が国歴史上初めて鋳物師の名を残した鞍作止利であったが、蘇我氏の滅亡(615年)を境に、その後、止利派と共に影を潜めてしまった。

4 白鳳時代とその文化 645年の大化改新から710年の奈良遷都までを白鳳時代と呼んでいる。この時代に記紀・万葉の文学が生み出されるなど日本古典文化は最盛期を迎え、高松塚古墳壁画にみられるような瑞々しい生命感あふれる美術が開花した。 667年、近江大津宮に遷都した天智朝(662~671年)の頃を境に彫刻様式は二分され、前半は飛鳥様式を留め、後半は随・唐の様式が伝わり、次の時代への先駆的様式が現れてくる。 仏教文化の隆盛によって、青銅美術も最盛期を迎え、唐初期の様式や技術を導入して大型の金銅仏が造立され、天平時代の奈良大仏へと引き継がれた。 672年、壬申の乱に大勝した大海皇子は飛鳥浄御原宮に遷都し、翌年、天武天皇(673~690)として即位するや勝利の勢いに乗り、仏教を支柱に律令による中央集権化を強力に推進した。 官営の造寺・造仏が盛んになると、朝廷は百済・高句麗の亡命貴族達に従属していた工人達や、国内の豪族達に従属していた工人達、朝廷帰属の工人を集め、多種多様な製品(金、銀、銅、鉄、べっ甲、珊瑚、ガラス等)を製作する大規模な統合工房を作った。 これは古墳時代から豪族に帰属していた工人を、その支配から引き離し、律令国家の縦割り組織に組み込むための布石となった。やがて律令国家に組み込まれた鋳物師達の分業化が進み、没個性的な制作に従事したため飛鳥時代と異なり、白鳳彫刻の作者名は今日ほとんど伝わっていない。 685年、各家ごとに仏舎を造り、仏像と経典を安置するよう勅命が出された。この詔に応じて家に安置するに相応しい小金堂仏が多く造られた。こうした国家仏教の目覚ましい発展に伴って、梵鐘、仏像等の大型鋳物の需要が次第に増え、それと共に鋳物師の技術も向上し、世界に誇る白鳳期の名品が次々に造られた。 5 古代最大級、最高水準の工房跡「飛鳥池遺跡」 古代の金工品は、いつ、どこで、誰によって作られたのであろう。その手掛かりを与えてくれたのが、飛鳥池遺跡である。この遺跡から出土したものはほとんどが「捨てられたモノ」廃棄物ばかりである。飛鳥池遺跡は、様々なモノを作っていた「生産遺跡」であった。 7世紀後半、680年前後に稼働していた生産工房であると位置づけられた。古代日本の「モノづくり」の原点、科学技術史上特筆すべき位置を占める最重要遺跡の一つとなった。 ◆飛鳥池遺跡の「石吹法」 骨灰を用いる灰吹法に至る原型に位置付けられ、出土した銀に関する遺物の分析から、飛鳥池工房では銀の材料を得る作業(製錬から精錬まで)から得られた銀を用いて製品を作る銀細工の作業まで一貫して行われていた可能性が指摘されている。 少なくとも7世紀後半には銀の精錬法として、近世に導入された「灰吹法」の原型としての「石吹法」が行われ、純度の高い銀を作り出す技術が行われていた。ただ、原料鉱石がどこから、どのようにして飛鳥池工房に運ばれていたのかは明らかでない。 ◆白鳳期の代表作品 ▽飛鳥山田寺講堂本尊像 白鳳期の代表作。銅造(鍍金)仏頭、旧東金堂本尊。685(天武14)年に蘇我一族に帰属していた工人によって造られたと考えられている。一方、藤原京の朝廷に直属していた工人達が新様式の手本と技法を持っていたとも考えられる。 ▽蟹満寺 釈迦如来像 白鳳期の名作。金銅座像、約240㌢の初唐様式の像で、ほとんど完全に近い原型のまま今日に至っている。由緒、伝来が定かでないため、その来歴の謎をめぐって長い間論争が繰り広げられたが、平成17年の調査で本尊は白鳳創建以来の旧仏であることが判明した。 ▽深大寺釈迦如来椅像 深大寺の釈迦堂本尊。関東地方に伝来する白鳳期の仏像の代表作として名高い。材質は銅造、一鋳でかつては鍍金が施されていたが、現在はほとんど残っていない。 701年、大宝律令が確立した。この年、朝鮮半島で再び戦いが起こり、唐・新羅連合軍が高句麗を滅ぼした。この時も高句麗の王族を含むかなりの数がわが国に亡命した。 百済・高句麗の滅亡で多くの貴族が渡来し、彼らに従ってきた最先端の技術を持った工人によって、我が国仏教美術を支える技術が著しく進歩したと考えられている。乾漆像や塑像などの新技術も、この時に伝わったという。 ◆百済から渡来の韓鍛冶の技術 7世紀前半までに韓鍛冶は近江をはじめ諸国に集落を作り、韓鍛冶百島など127人が姓を賜っている。鍛冶の技術はこれらの人々によって広められた。 初め輸入されていた原料の鉄も、この頃には国内で砂鉄や磁鉄鉱などから製鉄できるようになっていた。また弥生時代には小さな槍鉋や鏃のようなものしか作れなかったが、古墳時代には鎌や刀など大型の鍛造が出来るようになっていた。 ◆兵士は武器・農具を所持 8世紀初頭、大宝律令(701年)の軍防令によると、兵士は武器のほか鍬、斧、小斧、鎌、金箸など鍛造した農具を持つことになっている。また、刀匠天国(あまくに)は、銘尽に大宝(701~704)年中に作刀し、銘を切るとある。 同書(銘尽)には、藤戸(神武天皇御剣)、国重(宇佐明神)、天国(村雲剣)、天藤(春日大明神)、海中(龍王)などの順序で神代の鍛冶が記載してある。 この頃、イナゴ被害や風害が相次ぎ税収が大きく落ち込み、その後も度々凶作に見舞われ鍛造農具の量産が急務だった。また、度々の戦乱で刀剣などの武器の需要も増加し、その技術は鋏、包丁、剃刀などの日用品や工作用刃物鍛冶の発達を促すことになった。 6 鉱物資源の調達 7世紀中頃から金、銀などをはじめ、古代日本に突然、鉱物名が登場してくる。どうも7世紀後半は鉱物資源を国産で調達しようとする気運が盛り上がった時期のようである。朝廷は国内で金属を採取するため鉱業の振興を重視し、大いに鉱山の発見・調査・開発を奨励した。 律令国家体制を整えようとする時期、自前の資源確保は国家的急務の一つであった。どの程度の鉱山開発が行われ、その機能がどの程度整えられたかは分からない。しかし、この時期が国内の「第一次鉱山ブーム」といわれる。その関係記事が下表である。

7 国内最初の鉱業奨励法規と鉱山の発見 文武天皇(697~701年)は鉱業の不振を憂い、その奨励に熱意を示され大宝律令の制定に当たって鉱業について次のように規定した。 ★ 国内に銅鉄を出せる処ありて、官いまだ探らざるは百姓私に探るを聴(ゆる)す。もし銅鉄を納め又は調庸を折充するものには、官採の地においても聴す。凡そ山川藪沢の利は公私之を共にせよ。 ★凡そ山沢に異宝、異木及び金、玉、銀、彩色、雑物ありて、国用に供するに堪ふるをしらば皆太政官に申して奏聞せよ。 また、陸奥国、対馬国には金の探査を命じた。この結果、701年に対馬国から金の献納があり、年号を大宝と改元した。 元明天皇(708~715年)の代に、鉱業資源の探査員が全国に派遣され、山形・地質・水質・山草・樹木等について熱心に探査して回ったという。 708(慶雲5)年武蔵国秩父郡から自然銅(和銅)が献上され、年号を和銅と改元した。元正天皇(715~724年)は718(養老2)年、養老律令に贖銅法1を定め、銅を官納すると刑を減免するとした。 こうして文武・元明・元正の三代にわたる天皇の積極的な鉱業奨励策が効果を奏し各地で鉱物の発見が相次いだ。 初期の銅生産は地表露頭近くの自然銅、酸化銅、炭酸銅鉱等を発見したもので、これらを採掘して製錬するのは技術的に困難でなかったと思われる。 注1:贖銅法…実刑の代わりに罪相当額の銅を官司へ納入する換刑であり、罰金、財産刑の側面をもつ。わが国では養老律令で最初に制定された。 8 銅の大鉱脈発見 国内で銅鉱石が初めて発見されたのは698(文武2)年、周防(山口県)と因幡(鳥取県)の国で銅鉱石が産出され朝廷に献上されたときである。しかし、銅の歴史に一大転機をもたらしたのは708(慶雲5)年、武蔵国(埼玉県)秩父郡で銅の大鉱脈が発見され、良質な自然銅(和銅)が多量に献上されたことである。 初めて自前の銅を多量に入手できた元明天皇は、年号を慶雲から和銅に改元し、鋳銭司を武蔵、長門、近江、河内、播磨等に置き貨幣鋳造を開始した。 このとき製造された金属貨幣が和同開珎である。この貨幣はかつて「日本最古の貨幣」とされてきたが、現在では前記飛鳥池遺跡などから出土した7世紀後半の富本銭が最古の貨幣と考えられている。 これから後、銅と青銅は仏教の興隆とともに美術工芸品として価値の高い仏像や仏具の制作に利用され、さらに国威の象徴として奈良の大仏まで鋳造されることになる。 ◆武蔵国秩父郡の和銅山 国内鉱山開発の歴史は708年、和銅山の大鉱脈発見が始まりといわれる。和銅山は現在の埼玉県秩父市黒谷にあり、その麓で自然銅鉱石の大結晶が見つかり、山頂から渓谷にかかる二筋の自然銅からなる大鉱脈発見の端緒となった。この銅鉱石は純度90%の良質な自然銅であったという。 この発見は大和朝廷の元明天皇に上奏され、さらに精錬溶解した銅塊が献上された。それまでは銅を大陸からの輸入に頼っていたが、国産初の銅をご覧になった天皇は大変喜ばれ、国内で採れた純銅であることから和銅、塾銅(にぎあかね)と呼ぶことにしたという。 ◆国内初の貨幣鋳造と発行? 銅金属の大きな新しい用途として、まず第1に貨幣鋳造があげられる。国家の造った貨幣を流通発展させることで、国家経済の実権を中央に集中させるため、694年持統天皇は初めて唐の制度に倣って鋳銭司をもうけ、貨幣の鋳造を試みたが、銅が入手困難であったため実現することができなかった。次の文武天皇も銅の入手が困難なため断念せざるを得なかった。 ところが前記のように、元明天皇の御代708年に武蔵国から良質な自然銅が多量に献上され、貨幣鋳造が開始された。鋳銭司が武蔵、長門、近江国などに置かれ、銀及び銅貨幣「和同開珎」が鋳造された。このとき製造された金属貨幣が和同開珎である。 この貨幣は長い間「日本最古の貨幣」とされてきたが、前述のように、その後、飛鳥池遺跡から出土した富本銭に取って代わられた。 ◆鋳銭司について 最初に鋳銭司が設けられたのは、694(持統天皇5)年であるが、料銅が集まらず貨幣は鋳造されなかった。708(慶雲5)年1月、武蔵国(埼玉県)秩父郡で良質な自然銅が多量に発見され、従五位上多治比真人三宅麻呂が採銅使として派遣され貨幣鋳造が始められた。 708(和銅元)年2月、政府に催鋳銭司を設け、採銅使として派遣した多治比真人三宅麻呂を任じた。この機関は、その後、銅産地の各国に設置された鋳銭司の中央監督機関となる。 鋳銭司は地方の国府に近い銅山で、良い鋳型土と清涼な水に恵まれた地に設置された役所で、国司の管理下で貨幣の鋳造を行った。この頃、設置された主な鋳銭司は次のとおりである。 ▽武蔵鋳銭司 708(和銅元)年1月、武蔵国に命じ、秩父郡和銅山の麓に鋳銭司を設置して、和同開珎を鋳造させたという。しかし、その稼行期間はあまり長くなかったようで鉱山の衰退とともに廃止されたといわれる。 ▽近江鋳銭司 『続日本紀』に「和銅元年月丙辰、近江国に令し銅銭を鋳さしむ」とある。しかし、その位置は今日明らかではない。鋳型土の出る瀬田山の近傍の辻村・出庭村(現粟田郡葉山村)あたりでないかとされる。 ▽河内鋳銭司 『続日本紀』に「和銅2年8月乙酉、河内鋳銭司の官属に禄を賜う」と記されているが、その地は明らかでない。 ▽播磨鋳銭司 『続日本紀』に「和銅3年正月戌寅、播磨国銅銭を献る」とあることから、鋳銭司が設置されたと考えられる。しかし、その他は明らかでない。 ▽大宰府鋳銭司 『続日本紀』に「和銅3年丙寅、大宰府銅銭を献る」とある。その址は糸島郡習船寺にあるという。 ▽長門鋳銭司 『続日本紀』天平2(730)年3月13日の記事に「周防国熊毛郡牛島に西汀、吉敷郡達理山の銅を長門の鋳銭に充てる」旨の記載があり、遅くとも730年にはこの地で鋳銭が始まっていたみられる。その位置は豊浦郡長府村(下関市長府・覚苑寺境内を含む一帯)にあった。 その後、長門国鋳銭司は一時廃止されるが818(弘仁9)年3月に復活し、富寿神宝の鋳銭を行っている。しかし825(天長2)年には事業は縮小され、826(天長3)年9月に銅の輸送が中止され、827(天長4)年に鋳銭司は周防国(山口市陶)に移された。 ▽周防鋳銭司 長門鋳銭司から分置されたもので、その址は吉敷郡陶村字司家にある。737(天平9)年の設置以来、940(天慶3)年までの約200年にわたって国内唯一の鋳銭所として中国、四国、九州などから送られてきた料銅により、承和昌宝、長年大宝、饒益神宝、貞観永宝、寛平大宝、延喜通宝、乾元大宝が鋳造された。 |