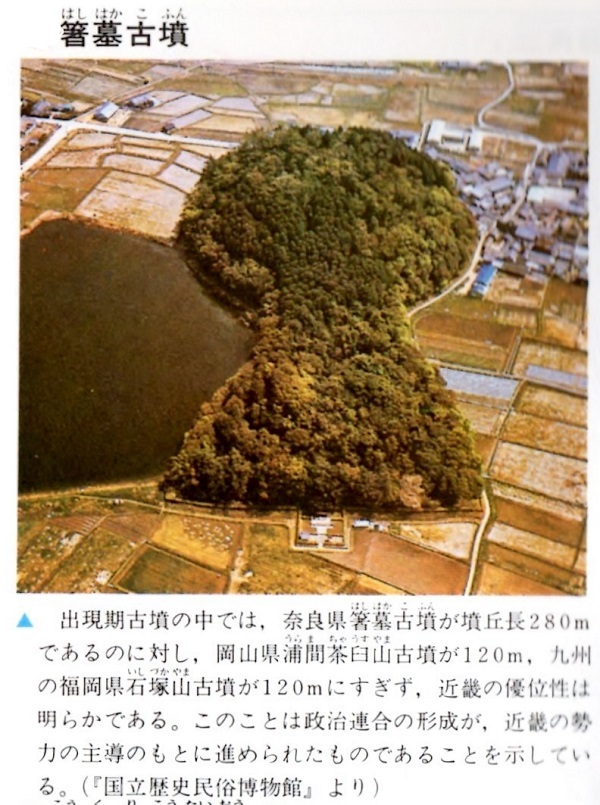

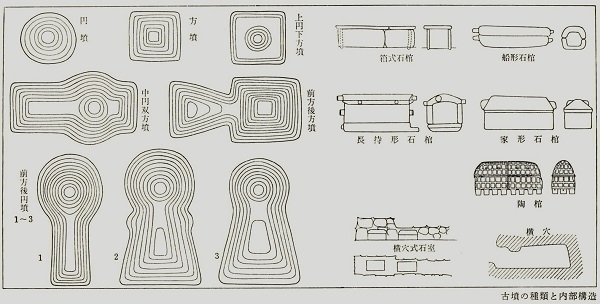

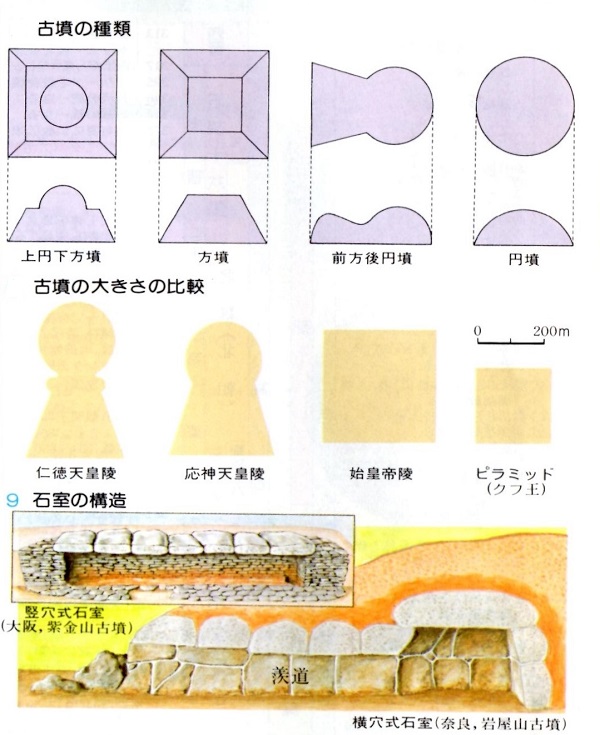

| 1 大和政権と古墳文化 3世紀末から4世紀前半にかけ近畿地方を中心に、西は九州北部から東は中部地方に及ぶ大和政権の統一が進んだ。 その国家統一への姿を確かめられるのが古墳の状態である。4世紀になると小国の王である豪族が葬られる古墳が各地に築造された。 本格的な古墳時代の開幕は前方後円墳の出現からというが、その先駆けモデルが3世紀後半、大和で築造された箸墓古墳といわれ、以後、全国各地に前方後円墳が築造された。  2 古墳の形と相対的年代 古墳の形の推移や副葬品などから相対的年代を発生期、前期、中期、後期、終末期と表現している。 その特徴を大まかにみると発生期は山頂や尾根の上に自然の突起を利用して築造、前期は自然の丘の端を切断して築造された。 中期は平地に小山のように土を盛り上げて人工の小山を造り、古墳の周りには色々な形の埴輪が並べられた。遺体と共に剣、玉、鏡が埋められた。 中期中頃からは埋められた副葬品に甲冑や馬具などが多くなる。特に前方後円墳の多いのが日本の特色という。 4世紀末から5世紀にかけて古墳は急速に巨大化し、5世紀には頂点に達したが、5世紀後半から6世紀になると1ヵ所に数十個、数百個もの群集墳と呼ばれる小さな古墳や横穴の集団が造られるようになった。   3 古墳の時期区分と副葬品にみる金属器 銅、鉄など金属で作られた鏡、農具、馬具、剣・太刀などの武具類、工芸的装身具などが多量に出土している。  4 大和政権の発展と金属器の多量所有 4世紀後半から5世紀にわたって、統一国家も次第に発展し、地方に対する勢力も伸展した。この頃には社会機構も整い、政治的な支配形態も東北地方は仙台平野まで、九州地方は大隅地方まで拡大された。 金属製品をみると馬具として木芯に鉄板を張り合わせた輪鐙などが用いられ、武器、武装具が盛んに作られ、鉄製の太刀や鉄鏃、甲冑などが多量に所有された。 貴族、豪族が主として専有した武器や武装具、工具、農具などの鉄製品は鍛冶部によって作られた。 貴族、豪族は、その充実した権勢を厚葬に示し、壮大な高塚を築造、石棺も長持に似た堂々たる構造のものを竪穴式石室で囲んだ。 墳丘も宏壮なものが営まれ、その代表的なものが百舌鳥古墳群にある応神天皇陵、仁徳天皇陵、履中天皇陵の前方後円墳である。 この頃、我が国は朝鮮半島南端にあった任那(加羅)を勢力圏内に入れて軍事的足場とし、政治的、経済的な地盤をつくった。 一説によれば朝鮮半島に進出した主な理由は鉄製品を国内に供給するためだったともいわれる。

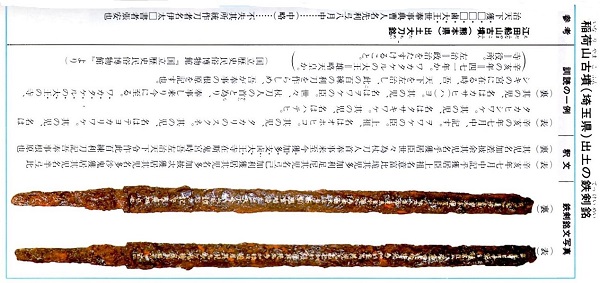

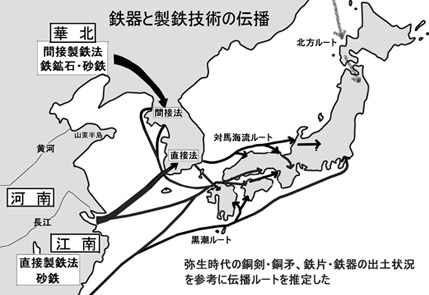

5 古墳文化の充実 6世紀になると、政治組織も整い国々に置かれた国造や県主も充実し中央集権的な政治が行われた。 この頃、人々の生活も向上し、その一端は装身具に窺われる。貴族・豪族は立飾りのついた金銅の冠や垂飾をもった金又は銀の耳飾り、金銅製の帯金具、金又は銀の腕輪、金銅の履を用い華麗な装いをした。 武具もまた華美になり、環の中に三葉形や龍、鳳凰を配した環頭の大刀なども佩用された。馬具も輪鐙、鞍金具、轡金具のほかに、杏葉や雲珠も発達した。 総じて、これらには金属工芸の優れた技術が発揮された。金を銅面に固く着かせる鍍金の技法、金の薄板を鉄地又は銅地に付着させる金張りの技法、鏨によって各種の文様を表す彫金の技法、又は金銀の糸を撚り合わせて地板に蝋付けにして飾る細金の技法なども発達した。 6 渡来人の役割と活躍 古墳時代の生産力の発展は、朝鮮からの渡来人に負うところがとりわけ大きかったという。朝鮮との交渉によって鉄が製鉄、鉄器の技術とともに大量に輸入された。 また多数の技術者が朝鮮半島から日本へ渡ってきた。古墳中期中頃から古墳の副葬品に鉄製品が量質ともに非常に増えてくる。 鉄製武器は大王の軍隊の戦闘力を強力にし、鉄製工具、農業用の鉄の鋤、鍬などの道具と技術は、農業、建築、土木工事を発展させる土台となった。 ◆漢系の渡来人 漢系の渡来人は、古くから畿内に住み、生駒山を挟み奈良の大和と大坂の河内に分かれて居住したという。その後、秦氏は地方豪族の道を辿ったために秦系の技術者は地方へ分散し、漢氏は中央と結びつき官人としての地位を築いたという。 7 古事記・日本書紀に記録のある刀匠 刀匠の祖神は、『日本書紀』に高皇産霊神が大物主神に詔した段にみられる天目一箇神である。 『古事記』天岩戸の段で、思金神に呼ばれた鍛人天津麻羅(あまつまら)と同一神であるとの説もあるが、天叢雲剣を天照皇大神のために造ったと伝承されている。 この剣は第12代景行天皇の皇子日本武尊の草薙剣で熱田神宮の御神体として伝来されている。 倭鍛部(やまとかぢべ)の天津真浦に関しては、『日本書紀』綏靖天皇記(BC581年)に鹿を射る鏃(やじり)を作らせる記事があり、職制としての鍛冶が窺われる。 太刀佩部の川上部(かわかみのとも)に関しては、『日本書紀』垂仁天皇紀(BC29年)に、五十瓊敷命(いそたましきのみこと)が太刀佩部の川上部(かわかみのとも)に千振の剣を作らせたとある。 4世紀当時、応神天皇(270~312年)は親交のあった百済に鍛人の渡来を要請したところ、卓素という鍛人(鍛冶技術者・鍛冶師)が渡来し、韓鍛冶の法を伝えたとある。 また、韓鍛(からかぬち)卓素に関して、『古事記』応神天皇記に、百済の照古王(近肖古王か)が和邇吉師に鍛冶の卓素を献上した。近肖古王は七支刀を神功皇后時代に献上している。 その後、新羅が百済に侵入したので日本は百済救援のため出兵したが敗れ、562年、任那の日本府も滅ぼされた。このとき百済から大量の人々が日本へ移住し「韓鍛冶」の帰化が相次いだ。 8 古墳時代の鍛冶及び刀剣 古墳時代前期を代表する大型方墳の造山古墳(島根県安来市、現古代出雲王陵の丘の一部)から鉄剣、大刀が出土している。稲荷山古墳(埼玉県)から出土した金錯銘鉄剣には、ワカタケル(雄略天皇)に仕えた功績を記念し471年に造ったとの由来が115文字の漢字で刻まれている。 この時代の刀剣は多くが朽損しているが、島根県安来市のかわらけ谷出土の金銅製環頭太刀は奇跡的に優れた保存状態にあり、黄金色の柄を持ち刀身さえも古代の輝きを今に伝える稀有な例として有名である。

◆国家組織の複雑化と階層分化 この頃、いくつかの階層を構成し、技術者はその業によって権力者に従属し生活の保護を受けた。さらに技術者の分業化が進み、その仕事を専門とする集団が生まれた。 玉作部、鏡作部、鍛治部、楯部、弓削部、矢作部、土師部、鞍作部などは、その職業によって名付けられた技術集団の名称であり、これらの集団には貴族が大陸の進んだ工芸に憧れ、技術者を大陸から招き、税を免じ土地を与えて優遇した人々が多く含まれていた. ▽鏡作部の鋳工集団 奈良県田原本町の鏡作神社付近を中心に黒田郷地域に移住していた鏡作部の人々は、古く4世紀には存在していたという鋳工集団で、5世紀以降は多くの鋳工を抱えていた秦氏の支配下に組み込まれていた。 ▽鞍作部の技術集団 蝋型造形の技術を持った技術集団で、後の仏教公伝の頃には、舎利容器・法具・仏像・金銅鍍金・燈籠・金銀象嵌・香炉など蝋型造形法により鋳造し、畿内の下田、石上、三輪、五位堂などに分散し活躍を始めた。 ▽帯方郡・楽浪郡滅亡の影響 313年、公孫氏が支配していた遼東半島から朝鮮半島西部までの帯方郡・楽浪郡が高句麗の攻撃によって滅亡した。その地にいた中国人又は中国系工人(職人)達は日本へ渡来し、畿内で三角縁神獣鏡の製作を始めたという。 これは豪族からの需要が追い付かず、日本人にその技法を学ばせ舶載鏡か仿製鏡(和製)かを迷わせるほどの鏡を製作するようになった。しかし、渡来工人が絶え日本人工人だけでは、その技術が低下し、やがて消滅したのではないかと出土品から考えられている。 9 いつ頃から製鉄は始まったのか? 我が国で製鉄が始まったのはいつごろからだろうか。広島県庄原市の大成遺跡からは5世紀半ばに大規模な鍛冶集団が成立していた。 6世紀後半の京都丹後半島の遠所遺跡では多数の製鉄、鍛冶炉からなるコンビナートが形成され、5世紀には既に製鉄が始まっていたと考えられている。

10 鉄の生産・自給拡散の時代 5世紀末から6世紀初頭にかけて鉄鉱石を原料とした箱型炉による製鉄精錬が吉備1を中心に始まり、鉄素材の自給が始まったといわれる。 やがて、国内に大量に存在する砂鉄を原料とした精錬も始まり、鉄を自給する波が西国から東へと広がっていった。 風化した花崗岩が多い中国山地は砂鉄が豊富であり、その砂鉄から鉄を採取する技術が「たたら製鉄」といわれる。この技術も吉備地方は全国の先進地であり、出雲2と並んで鉄の一大産地であった。

これを裏付けるのが岡山県久米郡美咲町にある月の輪古墳であり、1953(昭和28)年の発掘調査で墳頂から鉄滓が発見され、遅くても5世紀中頃には、この地方で製鉄が行われていたことが明らかになった。 また岡山県総社市の吉備千引カナクロ谷遺跡等が我が国で製鉄が行われたと確認がとれる初期の製鉄遺跡である。 出雲を中心とした砂鉄製錬の系譜をみると、6世紀前半まで遡れる今佐屋山遺跡の製鉄遺跡があるが、これがいつ、どこから伝えられたものか分からない。 恐らく6世紀の技術革新の時代以前からあったのであろう。やがて伝来した技術のうち箱型炉製鉄法を取り入れて、古来の砂鉄製鉄と折衷した古代たたら製鉄法が生まれたのではないかといわれる。 注1:吉備…上代、山陽道にあった国。のち備前、備中、備後、美作の四国となる。現在の岡山県全域と広島県東部を指す。 注2:出雲…現在の島根県東部にあたる旧国名の一つ。 11 近江国の製鉄と鉄鉱石の自給~古代製鉄遺跡群~ 琵琶湖周辺山地には、古くから鉄鉱石など鉄資源が豊富な地域として注目されてきた。現在、滋賀県下で60ヵ所以上の製鉄遺跡が判明しているという。 その中で古いのは6世紀末頃の木之本町古橋遺跡であるという。滋賀県で発見された製鉄遺跡の分布を大別すると、三つのグループに分けられる。 一つは湖南に位置する大津市から草津市にかけての瀬田丘陵北面(瀬田川西岸も含む)地域。 二つは湖西に位置する高島町から志賀町にかけての比良山麓。三つは湖北に位置する西浅井町、マキノ町、今津町にかけての野坂山麓である。 このうち野坂山地と比良山地からは磁鉄鉱が産出するので、その鉄鉱石を採掘し現地で製鉄したようであるが、 瀬田丘陵からは磁鉄鉱の産出が見られないため、他所から原料を運び生産したようである。 ただ、瀬田丘陵の製鉄遺跡は、規模が大きく、かつ古代では例のない防湿施設を持つ木瓜原遺跡の製鉄炉や6基の製鉄炉を整然と配置し、 高品位の鉄鉱石を使っていた野路小野山遺跡の製鉄炉などをみると、この瀬田丘陵における製鉄は官営工房だった可能性が高いという。 主な遺跡を年代別に分類すると次表のようになる。

近江国は国内でも比較的早い時期、7世紀初頭から8世紀にかけて畿内の大製鉄地帯が形成されていた。 地元で採取した鉄鉱石(磁鉄鉱)を使って生産を始め、各地で操業を続けていたと考えられる。 12 画期を迎えた製鉄技術 我が国の製鉄技術は6世紀頃に画期を迎えた。それまでは弥生製鉄法があったとしても、恐らく小型の炉を用い、 少量の還元鉄を得て、主に鍛冶で錬鉄に鍛えるという原始的で非常に小規模なものであったと思われる。 この6世紀の画期は朝鮮半島からの渡来工人の技術によってもたらされたものだという。

古事記によれば応神天皇の御代(270~312年)に百済から韓鍛冶(からかぬち)卓素が来朝したとあり、 また583(敏達天皇12)年、新羅から優れた鍛冶工を招聘し、刃金の鍛冶技術を伝授されたと記されている。 その技術内容は不明であるが、恐らく鉄鉱石を原料とする箱型炉による製錬法ではなかっただろうか。 この官制の製鉄法は、大和朝廷の中枢を形成する大和、吉備に伝えられ、鉄鉱石による製鉄を古代の一時期盛行させたことであろう。 13 越前・若狭の主な古墳と副葬品 越前・若狭の主な古墳と副葬品は次表のとおりである。

◆古墳時代の越前・若狭の金属器利用 弥生時代の農具は木製であったが、古墳時代になると鍬先や鋤先に鉄が装着されるようになり、U字形の鍬や鋤が開墾に威力を発揮していく。 また鉄の刀剣や鉄鏃、鉄製の甲冑が多くの古墳に副葬されるようになった。 弥生後期から古墳期の林・藤島遺跡(福井市東部)からは多くの鉄製工具が出土している。こうして6世紀以降、農業や手工業が発展して生産力が上がり、 民衆の生活が向上してくると、それを背景に群集墳が爆発的に増加してくる。なかでも足羽川の谷口に築かれた酒生古墳群(福井市)は、北陸最大規模の群集墳である。 13 古墳時代の終わり 古墳時代は、一応6世紀後半で区切りがつけられ、飛鳥・奈良時代へバトンが渡される。6世紀中頃、仏教が伝わり、次第に仏教文化が盛んになっていくが古墳文化はなお存続した。 壮大な墳丘や巨石墳も伝統を続け、なお貴族・豪族が強い勢力を占めていた。しかし、時代の流れは次第に古墳文化を衰えさせ、仏教文化の陰に覆われていった。 |