1 古代人と金属 人類が最初に利用した実用金属は銅であると言われ、6000年以上の歴史を持っている。ただ人間が最初に手にしたのは自然銅であったと考えられる。 最初は自然銅を叩いたり延ばしたりすることから始まり、やがて溶かして加工するようになり、用途も広がり自然銅から酸化銅を使って製錬して金属銅を作ることを知ったという。 このようにして銅並びにその合金である青銅、黄銅は人間が石器時代以来続けてきた努力の歴史そのものであり、シュメール文明及びエジプト文明以来あらゆる文明に貢献してきた。

◆銅器の発祥地 銅を初めて使ったのは、メソポタミア地域のシュメール人とカルデア人だといわれ、彼らは5000年~6000年も昔に文明発祥の地の一つであるチグリス・ユーフラテス両川地域で都市を建設した後、銅を最初に実用金属として使ったといわれる。 この両民族は著しく銅の加工技術を発達させ、更に、この技術はエジプトのナイル川流域の住民に普及していった。青銅器時代はBC3000年頃からメソポタミア、エジプトで始まり、中国ではBC2000年頃、夏の時代に出現したという。 ▽ イスラエル、ヨーロッパ 1964年以来のローデンベルグ博士らの調査によって、紅海のアカバ湾に近いティムナ遺跡でBC4000年からローマ時代にかけての一大銅鉱山、製錬の遺跡が明らかになった。 ▽ エジプト エジプトではBC3500年頃から冶金術が発達し、BC3000年頃には冶金学の学校があったという。古くは破砕した酸化銅鉱を700~800℃で加熱してスポンジ状としたものから銅を得ていたが、その後溶解して品位を上げるようになったという。 ▽ 中国 中国で発見された最も古い銅器はBC3000年~2000年頃のもので、中近東やエジプトよりやや遅く、多くは鍛造品である。製錬方法は高品位の酸化鉄が使用され、木炭が燃料兼還元剤として使われている。 炉は火吹式から鞴(ふいご)のついたいわゆる鼓風炉に発達した。大治銅禄山の遺跡から発掘された春秋時代の竪型炉は、高さ1.2㍍~1.5㍍で通風口と羽口がついている。当時の製錬技術がかなり高度なものであったことを示している。 ◆鉄器の発祥地 鉄器を最初に伝えた民族は、BC2000年頃、小アジア中央高原に大帝国を建設したヒッタイト人だといわれる(アッシリア人の方が早かったとする説もある)。 当時、ヒッタイ帝国の首都であったボアズキョイ遺跡から1906~7年に精錬された鉄が発見され、製鉄技術の起源はヒッタイトが始まりだとされた。 この帝国もBC1200年頃、バルカンから移動してきた印欧語族?によって滅ぼされ、製鉄技術は四方へ伝播、瞬く間にエジプト、西アジア、ヨーロッパ、さらにユーラシ大陸を横断し、BC1000年頃にインド、BC900年頃には中国へと伝播したといわれる。 中国では伝来初期の製鉄法は塊錬鉄法(直接製鉄法)であったが、BC200年頃の前漢時代には、すでに鉱石を高温融解して溶融銑鉄を得る溶融銑鉄法(間接製鉄法)が始まって鋳造技術が発達したという。 2 東アジアの稲作と金属器 日本人が、未だ石器時代の未開な状態にあった頃、モンゴル高原を中心とする北アジアの草原にいた遊牧民匈奴は、紀元前4世紀頃から遊牧民を統一して勢いを強め、南方の中国や中国東北部にまで力を伸ばしていた。 彼らは青銅武器や馬具など高度な金属文明を利用し、朝鮮北端の洛東江流域にまで及んだ。 一方、中国では紀元前221年に東アジアで最初の統一国家、秦が生まれた。その後、漢の武帝は西は中央アジア、南はベトナムを侵略し、東は紀元前108年、朝鮮半島の北部を侵略して楽浪郡などの四郡を置いた。 以後、漢及びその後をうけた魏は、約400年にわたって朝鮮の北部を支配した。中国周辺の諸民族は侵略を受けながらも、中国の先進的な農耕と金属器(青銅・鉄)の文化を吸収し発展した。

3 日本へ稲作・金属器の伝来 紀元前3~2世紀頃、大陸から日本に稲作と金属器がほぼ同時に伝わってきた。日本人は稲作を学ぶと同時に金属器時代へ入ったが、その金属器も青銅器と鉄器の二つを一緒に学びとることになった。 当初、北九州に伝わった稲作と金属器の文化は、すぐに西日本一帯、敦賀湾と伊勢湾を結ぶ線(福井・滋賀・三重の各県)まで広まった。 稲作が始まると生産の舞台は山や海岸から低湿地に移り、人々は鉄器で加工して作った木製の鋤・鍬で低湿地を耕した。 約100年にわたって敦賀湾ー伊勢湾の線で留まっていた稲作は、早稲種と金属器が行き渡ったため、弥生時代中期には関東から東北地方中部まで広がり、西日本では標高数百㍍の山地でも行われるようになった。 弥生時代の人々は自然から計画的に富を生み出すようになり、銅鐸に籾を杵で搗いたり糸を紡いだりしている生産の姿を描いている。この頃、生産力は飛躍的に高まり、人口は増加、集落の規模も大きくなって食物を貯蔵できるようになった。 4 族長の発生と鉄製利器の管理 農業による生産力の向上は、僅かではあるが余剰生産物を生み出し、氏族共同体で専門の土器づくりの人を養えるようになり社会的分業が興った。 また、集団の一部は余剰生産物を富として蓄え、生産を指導するようになり、共同体の族長として成長した。やがて共同体同士は稲作の適地をめぐって激しく争うようになる。 すると軍事的指揮能力を持った者が族長となり、用水の管理、鉄製利器の管理も行うようになる。木製の鋤や鍬を作る鉄の利器は、この頃、最も重要な生産用具であったが、その数は共同体にわずかしかなかった。 生産力が上がり、余剰生産物を奪い合うようになると、共同体間に搾取関係が生まれた。やがて氏族間・部族間の戦争が頻繁になり、征服者は敗北した集団の一部を奴隷とし、残りの大部分からは貢物を取り立てた。

5 弥生時代の金属利用 日本の金属利用は遺跡の出土品から推定し、弥生時代前期(BC3世紀頃)に鉄器及び青銅器が使われ始め、弥生時代後期以降、盛んに使われるようになったようである。 鉄器は主に刀剣など武具、農具に用い、青銅器は銅鐸、銅鏡など宝器、祭器として使ったようで、その分布状況を示すと次のようになる。

◆ 国内で最も古いとされる金属器

◆年代がより確実だとされる金属器

◆国内でいつから金属器が作られ始めたのか? 青銅器が国産品となるのは弥生時代中期(BC1世紀~AC1世紀)からだといわれる。

この頃、首長の権力が大きくなり、九州北部で鏡、剣、玉の3点セットの副葬品が盛んになる。遺跡から出土した銅鐸などの鋳型がそれを裏付けている。 一方、朝鮮半島南部との交易も盛んで、大陸から青銅器や土器のほか、鉄器の交易が行われた。それは朝鮮半島釜山近郊の金海貝塚の出土品から窺われる。 弥生時代中期中頃(紀元前後)になると鉄器が急速に普及し、それに伴って稲作の生産性も上がり、低湿地での灌漑や排水が行われ、各地にクニが芽生える。

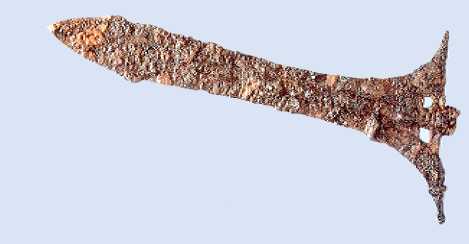

当時、倭(日本)人は朝鮮半島の楽浪郡(前漢の植民地)を通じて中国と交流していた。実際、弥生時代中期の九州北部の墓から楽浪系の遺物(鏡、銭貨、鉄剣、鉄刀、刀子(小刀のこと)、銅製品など)が多数出土している。この中に有樋式鉄戈(てっか)があるが、調査の結果によると鋳造品で、しかも炭素量が低いので鋳鉄脱炭鋼でないかと推定されている。

◆国産品の原料はどこから入手していたのか? ▽銅加工(鋳物師)の始まり 青銅は紀元前1世紀頃から製作されるようになったというが、その原料は中国、朝鮮から流入した青銅器などを再溶融して、銅鏡、銅鐸、銅剣、銅鉾、銅戈などに作り換えていたという。 何故なら弥生・古墳時代には、青銅器の原料が国内で未だ発見されていないため鋳造は限られた時に限られたルートでもたらされたと考えられている。 しかし、朝鮮半島から日本列島へ移住してきた集団の中に銅鉾・銅剣の鋳物師が九州北部博多湾内の多田羅(踏鞴)辺りに住みついたと云う伝承や、 銅鐸の技術を持った鋳物師達が朝鮮半島東海岸から敦賀に上陸し、琵琶湖沿いに南下、銅鉱石を探して各地を移動、作業に必要な道具(青銅器鋳造に必要な錫及び鉛)を携帯していた。 銅鉱石を発見すると、その場で精錬して銅を得、その銅に錫、鉛を添加して鋳型に流し込み青銅器を鋳造したという伝承もある。 ◆青銅器鋳造工房の遺跡 1999(H11)年2月、和歌山県御坊市堅田遺跡から青銅製槍鉋の鋳型片が出土した。 堅田遺跡は弥生時代前期に営まれていた環濠集落で、青銅器鋳造工房とみられる掘立柱建物が環濠内に建てられており、 土杭をしつらえ土壌改良を施したうえ、地表面以下に作業場を設け、溶解施設と鋳型を据えた鋳込み施設を併置した最古の状況が復元された。 ◆銅鐸の鋳造 弥生時代中期(紀元前後)には小国家が各地に誕生し、後期(紀元3世紀)に小国家が統合され、畿内を中心に大和政権が勢力を拡大させていた。 その頃から青銅器の需要が増え、輸入品だった銅剣、銅戈、銅矛などが国内で製作されるようになった。 少し遅れて銅鐸の鋳造も始まり、次第に西日本各地で鋳造されるようになり、文様が独特の変遷を見せていった。 ◆銅鐸用鋳型の遺跡 1973(H48)年、大阪茨木市の東奈良遺跡で10種の銅鐸用鋳型の石片が出土している。 ▽鉄加工(鍛冶)の始まり 鉄器の製作を裏付ける弥生時代の鍛冶工房は10数ヵ所発見されているという。長崎県小原下遺跡から縄文時代晩期の遺物を含む炉のような遺構から鉱滓が発見されている。 弥生時代中期中頃の福岡県春日市の赤井手遺跡は鉄器未製品を伴う鍛冶工房で、これら鉄片の中に加熱により一部溶融した形跡のモノもあり、かなりの高温が得られていたという。 これらの発掘例からみて、鉄の加工は弥生時代中期(紀元前後)に始まったのではないか。また、鉄滓の検査結果によれば、ほとんどが鉄鉱石を原料とする鍛冶滓と判断されている。 6 鉄器の普及 弥生時代中期中頃(紀元前後)から1世紀にかけて、北部九州で鉄器が普及し、他方、石器が消滅する時期であった。 鉄器の普及は地域差が大きく、国内的には弥生時代後期後半(3世紀)に鉄器への転換がほぼ完了したという。 だが、このように多量の鉄器を作るには多量の鉄原料が必要である。この時期、まだ製鉄が行われていないとすれば大陸からの輸入に頼らざるを得ない。 これに関して「魏志倭人伝」に「国、鉄を出す。韓、濊(ワイ)、倭みな鉄を用い、中国の銭を用いる如し」とあり、鉄を朝鮮半島から輸入していたことが理解できる。 ◆では鉄をどんな形で輸入していたのか? はっきりと確認はできないが、鉄鉱石、ケラ(素鉄塊)のような還元鉄の塊、銑鉄塊、鍛冶鉄片、鉄鋌(てってい、長方形の鉄板状のもので加工素材や貨幣に用いられた)などが考えられている。 国内で弥生時代中期ないし後期には鍛冶が行われているので、その鉄原料として、恐らくケラか鉄鋌の形で輸入していたのではないだろうか。 ◆弥生時代に製鉄はあったとする意見 弥生時代に製鉄はあったという根強い意見もある。製鉄炉跡は今だ発見されていないが、次のような考古学的背景を重視した意見である。 ①弥生時代中期以降、急速に石器は姿を消し、鉄器が全国に普及する。 ②ドイツ、イギリスなど外国では鉄器の使用と製鉄は同時期である。 ③弥生時代にガラス制作技術があり、1400~1500℃の高温度が得られていた。 ④弥生時代後期(2~3世紀)には大型銅鐸が鋳造され、東アジアで屈指の優れた冶金技術を有していたというものである。 最近、発掘された広島県三原市の小丸遺跡は3世紀、つまり弥生時代後期の製鉄遺跡でないかと騒がれた。その他広島県の京野遺跡(千代田町)、西本6号遺跡(東広島市)など、弥生時代から古墳時代にかけての製鉄跡でないかといわれるものが発掘されている。 弥生時代末期の鉄器普及と、その供給源の間の不合理な時間的ギャップを説明するため、当時、すべての鉄原料は朝鮮半島に依存していたという説が主流のようだが、これら遺跡の発掘から新しい古代製鉄の流れが出てくるかもしれない。 ◆弥生最大規模の鉄器工房発見(兵庫県・垣内遺跡) 兵庫県淡路市の垣内遺跡で弥生後期(2~3世紀)としては全国最大規模の鉄器工房が見つかった。九州北部で始まったとされる鉄器製造が瀬戸内海東部まで拡大していたことが分かった。政治の中心が九州北部から近畿へ移る時期とも重なり遺跡の性格が注目される。 8 越前・若狭の金属器出土状況 越前・若狭地方でも弥生時代に下屋敷遺跡(坂井市三国町)や高柳遺跡(福井市)から青銅器の鋳造を示す鋳型や製作時に使われたフイゴの羽口などが発見されている。 弥生後期後半になると鉄器が使われていたことを示す糞置遺跡(福井市半田町・二上町)の鉋柄や手斧柄、原目山古墳(福井市原目町)二号墓の鑿や刀子が出土している。これら金属器の発見をまとめたのが次表である。

|