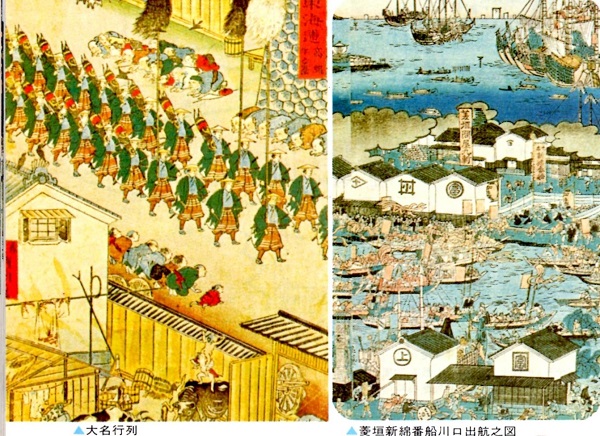

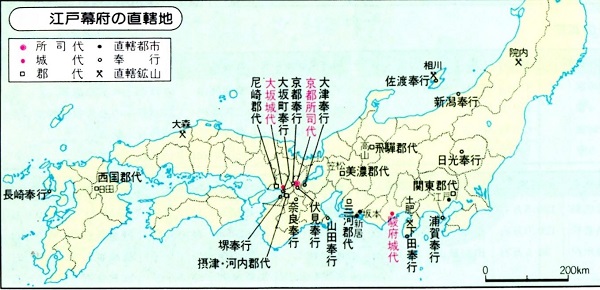

1 幕府・武家社会の経済的破綻と商業の躍進 幕藩体制を支える武士階級は、固定的な農村経済を基礎に一定収入によって成り立っていたが、 日々流動する貨幣経済によって消費支出が次第に増大し、必然的に経済的窮乏に陥っていく。 幕府は5代将軍綱吉の頃、最初の財政破綻に直面し、貨幣改鋳などで乗り切ろうと図った。 その後、時代が下る毎に各種改革を繰り返したが、ついに挽回することはできず、 諸藩も参勤交代と江戸における莫大な消費生活などで窮乏し、時勢は益々武家社会を困窮化させながら崩壊の道を辿っていった。 こうした経済事情は、時代が下るほど武家を困窮化させ必然的に農村負担が加重し、家臣の俸禄未払いや借上げなども起きた。 農村は重税を課され困窮し、農業生産力は停滞や低下を余儀なくされた。 一方、商業をみると鎖国下の外国貿易は一定限度以上に発展できなかったが、国内商業は地方商品の生産向上と相まって著しい発展を遂げ、 市場が拡大して専門商人が現れ、信用取引による投機的商業が発展、商人の社会的勢力が強くなった。 領国経済をみると、当初は藩内の自給経済が支配的であったから財貨流通範囲は城下町を中心に藩内に限定され、津留をもって統制されていた。 やがて諸侯は江戸生活の経費調達と藩財政の必要上、藩米並びに特産品の多くを中央市場に回送し売捌いたので、次第に領国経済圏が打ち破られていった。 また、江戸、大坂、京都、堺、宇治山田、大津、長崎等の直轄都市を中心に領国経済圏を打ち破る新しい全国経済圏が形成され、 地方特産品は著しく配給範囲が拡大し、こうした商業発展に最も活躍したのが大坂商人であった。 大坂は秀吉時代から経済中心に商品の集散が盛んに行われてきたが、元和・寛永期(1615-1643年)になると、 大坂に諸侯の蔵屋敷が夥しく設置され、諸国の物産は大坂に集中し全国に拡散していった。

2 通貨改鋳と物価騰貴 90年余り続いた慶長の制度が崩れ、1695年(元禄8)9月から金貨、銀貨の改鋳が始まった。 この新貨は元禄金銀とも、また元の字金銀ともいわれ、慶長金銀に比べて甚だ質の悪いものであった。 慶長小判の金量は86%あったが、元禄小判は金量が56%に低下した。この悪質な元禄小判を1710年(宝永7)まで 15年間も鋳造を続け、1396万両余り、銀貨は1706年(宝永3)までの11年間に40万貫余りを鋳造した。 1697年(元禄10)には、一分金の半価相当の二朱金が新たに創鋳された(重量は一分金の半量0.595匁、品位は一分金に同じ)。 この改鋳は勘定所差添役荻原重秀の献策に基づくといわれ、荻原は改鋳の功により翌1696年(元禄9)勘定奉行に登用され、近江守と称して3700石を給せられた。 慶長丁銀の銀量は80%あったが、元禄丁銀の銀量は64%に低下した。その後1710年(宝永7)まで元禄丁銀を更に改鋳して銀量を50%に減らした。これを宝字銀という。 この改鋳によって慶長金銀で安定していた貨幣流通に変動が生じ、以後幕府の貨幣改鋳があるたびに金、銀、銭の比価が狂い、江戸時代の貨幣制度は甚だ複雑になった。 1700年(元禄13)には、江戸及び京都の銭座で寛永通宝銭が金銀貨に歩調を合わせて量目を減じ鋳型を縮めたものに改められた(従来1匁あったのが7分~8分に減量)。 こうして金銀銅の三貨は実質低下し、貨幣価値が次第に下落して物価騰貴が年を経るに従い目立つようになり、経済の均衡がますます失墜していった。 当時の物価騰貴を米価でみると、1606年(慶長11)に米一石=銀20匁であったが、1702年(元禄15)には米一石=銀110匁となり、1対5.5という大きな数字になっている。 幕府は、この思い切った政策実行で金貨だけでも毎年50万両、銀貨も合計すると100万両近い収入を得た。 このため窮乏した財政を挽回することは出来たが、一方で綱吉の放漫政治に一層拍車をかけることになった。 ところが1699年(元禄12)、1700年(元禄13)と凶作が続き、1703年(元禄16)には関東大地震で江戸は大火災に見舞われ、房総海岸地帯は津波で20万人の死者を出した。 1707年(宝永4)には東海、四国、中国に大地震があり、続いて富士山大爆発で広大な地域が火山灰で埋まった。 更に翌年1708年、京都でも大火があり御所まで焼けてしまった。相次ぐ天災地変の連続で 幕府の臨時支出は際限なく続き、貨幣改鋳でようやく余裕のできた財政も再び苦境に立つことになった。 3 江戸中期以降の鉱山記事

4 鉱山の開発状況 江戸中期以降の鉱山開発状況は前記年表のとおりだが、そのうち主要な鉱山は次のとおりである。 ▽佐渡鉱山(新潟県佐渡市) 江戸中期以降、新たな間歩の発見、疎水道の開削、湧水対策に新型揚水機の輸入など技術改良に努めたが、 次第に金銀の産出量は減少していった。その状況を年表から抜き書きしたのが次表である。

▽院内銀山(秋田県湯沢市) 江戸中期に鉱脈が枯渇し、一時衰退の兆しを見せるが、1800年以降新鉱脈が発見されて持ち直し、 鉱山の最盛期には戸数4,000、人口15,000を擁し、城下町久保田(現在の秋田市)を凌駕する藩内で最も大きな町となり繁栄を誇った。 1741年~1811年までの平均1ヵ年に銀477貫359匁を産出した。 ▽石見(大森)銀山(島根県太田市大森) 江戸時代前期は国内の膨大な銀・銅需要を支えたが、元禄期(1688-1703年)になると次第に産出量が減少し、1715年(正徳5)新切山疎水道の開削に着手した。 1728年(享保13)同疎水道開削中に良鉱を発見し、1ヵ年に銀534貫76匁を産出し盛況をみせた。 1814年(文化11)にも銀230貫58匁を産出したが、江戸時代末期になると深く掘らなければ銀を産出できなくなり、地下水に悩まされ採算が採れなくなっていった。 ▽生野銀山(兵庫県朝来市生野町) 1716年(享保1)には「生野代官所」が置かれ、やがて第8代将軍吉宗の頃に最盛期を迎え、月産150貫の銀を産出した。

▽半田銀山(福島県伊達郡桑折町・国見町) 1598-1660年(慶長・万治年間)は盛況だったが、1786年(天明6)鉱量が枯渇し、新鉱脈が発見できず幕府から閉山を命じられた。しかし、1810年(文化7)良鉱が発見され再開された。

▽足尾銅山(栃木県日光市足尾地区) 1610年(慶長15)百姓二人が鉱床を発見、幕府直轄の鉱山として本格的に採掘が開始された。 幕府は足尾に鋳銭座を設け銅山は大いに栄え、足尾の町は「足尾千軒」と云われるほど発展し、当時代表的な通貨、寛永通宝が鋳造されたこともあった。 ピーク時は年間1,200㌧の銅を産出した。その後一時採量が極度に減少し、幕末から明治初期にはほぼ閉山状態になった。

◆元禄期、銅鉱業界に活躍した住友吉左衛門 住友の元祖は住友政友(1585-1652)で京都出身である。一時仏門に入り僧侶となったが、のち還俗して町人となり京都で書籍の出版と薬屋を兼営していた。 もう一人技術上の祖といわれる一族に蘇我理右衛門がおり、彼は京都で銅吹と銅細工に従事していた。 特に銅鉱から銀成分を吹分ける南蛮吹の技術を持っていて当時の銅鉱業界において有力な存在になっていた。 婿の理兵衛友以(とももち)が政友の養子となり住友家を継承し、実父蘇我理右衛門から技術を継承して屋号を泉屋と称し、以後、住友の事業の中心となった。 友以は元和末年(1623)より寛永初年(1624)頃にかけて京都から大阪に進出し、南蛮吹の宗家として 大阪の銅吹屋の中心となり、銅鉱業界に君臨した。次いで銅貿易(銅の輸出)、銅山経営にも従事するようになった。 次の三代目吉左衛門友信(1647-1707)は、同様銅吹、銅貿易、銅山経営に従事し、長崎貿易のため長崎に出店を持った。 また江戸にも出店を開き、特に東北地方の諸鉱山の探索と経営を進めるため、1674年(延宝2)江戸に中橋店を開設した。 以後、東北地方で稼行した銅山には、今日知られているものだけでも秋田の阿仁銅山、尾去沢銅山、十和田鉱山、山形の最上銅山などがある。 更に1681年(天和元)には、岡山の吉岡銅山の稼行を請負うなど多額の資本を鉱山開発に投入した。 1691年(元禄4)には、四国の別子銅山の稼行請負を幕府に出願して許可され、ここに永代稼行権を得て、別子銅山が以後、住友の事業の中心となった。 別子銅山の開発後、住友は銅山、銅吹、銅貿易(元禄以降、輸出品の第一は銅であった)など、ともに元禄期には好調な発展をみせた。 それに正徳・享保(1711-1735)の貨幣改鋳に際して銀・銅の吹分業務に組頭として住友は関与した。以上が元禄期(1688-1703)の住友の事業の概要である。 5 鎖国と海外貿易の制限 1639年(寛永16)ポルトガル船の日本渡航を禁止し、オランダ、中国を除き鎖国に入ったが、経済的にはほとんど影響はなかった。 なぜなら貿易内容が、ほとんどそのままオランダ人と中国人との貿易に引き継がれたからである。それどころか日本の貿易高は、鎖国以降もむしろ増加していった。 ◆金銀の輸出 貿易の支払いは前代と同じ銀(丁銀)で行われ、毎年、長崎から大量の銀が流出した。1668年(寛文8)、幕府は直接銀の輸出を禁止したが、 銀は中国の支払いに必要不可欠で、オランダへは禁止しても中国人には禁止することが困難であった。 その背景には中国経済が銀中心であったこともあるが、国内に銀に代わる有力な輸出品がなかったことが大きい。 銀の輸出を禁止するなら、それに代わる輸出資源が必要であったが、その第一候補が金であった。 日本は、時に金を輸入することはあっても、終始産金国であり、特にオランダ経由で大判や小判が海外に流出していた。 そのため銀を輸出禁止にする以前の1641年(寛永18)に、すでに金の輸出を禁止していた。ただ、全面的に禁止することが困難なため、1664年(寛文4)に輸出禁止を解除していた。 オランダが丁銀に固執せず金貨での支払いに応じたのは、インド貿易では金が必要だったからである。 金はインド貿易に欠かせなかったから、東インド会社にとっては日本から金貨が引き出せるなら、その方が好都合であった。 ◆貿易高制限と金銀の流出防止 銀や金の流出を止める決め手がなかった幕府は、長崎貿易の制度を大幅に改めることで実効を得ようと、1685年(貞享2)に貞享令を施行した。 この法令は外国貿易の額に上限を設定するもので、長崎貿易はオランダと中国の商人に許されていたが、 中国では1644年に明が滅亡し清と交代したものの海禁は継承されていた。 貞享令では1年当たりの貿易総額をオランダに対しては金5万両、中国に対しては銀6千貫と定め、これを超えて貿易することを禁じた。 この頃、適用されたレートは、オランダが金一両=銀68匁、中国が金一両=銀60匁で、 これで換算するとオランダの金5万両=銀3400貫となり、対中貿易のほぼ半分程度の設定となった。 しかし、こうした上限の設定方法では無理が生じ、金、銀などの密輸が恒常的に行われるようになったという。 日本側の求める輸入品が減らない以上、貿易規模は縮小しないし、貨幣の悪質化はオランダや中国の反発を招く。 元禄の改鋳と同時に、銅代物替という制度が長崎貿易で許可されたのは、その対策でもあった。 これは貞享令で決まった貿易上限額を超えて貿易してもよいが、その支払いは金や銀ではなく銅地金を当てるという制度であった。 少しでも金銀を抑制するため、銅を正面に押し出したのである。 一方、この頃、何か売れる輸出品がないかという発想が現実化し、中国が求めている食材(乾燥ナマコ、干アワビ、フカヒレ)など、 いわゆる「俵物」で総額を超過した貿易代金を決算してもよいとする制度が、3年後の1698年(元禄11)に発足した。 ◆狙われた日本銅 銅代物替制度は、その後、確かに小判や丁銀の輸出が抑制されたが、今度は銅への要求が、オランダ、中国とも強くなってきた。 最後の資源ともいうべき銅が、次の標的になったのである。1715年(正徳5)に出された正徳新令で貿易の大枠が次のように定められた。 貿易総額は従前どおり対オランダ5万両、対中国6千貫だが、それ以外には俵物等により代物替3千貫を認めただけで、銅代物替は廃止された。 また銅の輸出に上限を設け、対オランダ150万斤、対中国300万斤とし、その価格分を貿易総額から差し引いて計算することとした。 このほか、貿易船の入港数に制限をつけ、毎年オランダ船は2隻、中国船は30隻までとした。これは常時4~5隻は入港していたオランダにとって大きな打撃となった。 これらの総額や隻数は、18世紀後半から末に一段と縮小され、鎖国以来、上昇線を辿ってきた対外貿易が、18世紀初めを境に下降線に転じていった。 これは国産奨励策が効を奏したともいえるが、もはや魅力的な輸出資源が底を尽きつつあったという事情が大きい。 ◆銅の輸出状況 江戸時代に入っても銅需要は変わらず、さらに輸出品目としての重みが増した。銅輸出は、 鎖国後も長崎においてオランダ、中国を対象に銅貿易業者の銅屋によって行われていた。 1600年代後半になると銅輸出高の増加が著しく、輸出銅の調達と生産の調整が必要になった。 幕府は1701年(元禄14)大坂に銅座を開設し、輸出用棹銅1を調達し、長崎会所に送付、オランダと中国それぞれに輸出割当高を定め、輸出した。 オランダに対しては、1698年以降年間1,506㌧の割当てであったが、1791年には602㌧に減らした。 1755年から1839年間の輸出実績の合計は60,625㌧であった。 中国へは1715年には年間1,807㌧、1717年には年間2,409㌧の輸出割当てであったが、1791年には602㌧に減らした。 1755年から1839年間の輸出実績の合計は62,763㌧であった。 注1:棹銅…銅山の山元で製錬された粗銅(荒銅)は銅を95%程度含んでいた。全国の銅山から荒銅が大阪の銅吹所に集められ、ここで高純度に精錬された後、主に輸出用の棹銅がつくられた。これは大きさが長さ22㌢、幅2㌢、厚さ1.5㌢程度、重さが300㌘程度あり箸箱を少し細くしたような形をした銅の棒である。 ー 江戸時代の銅輸出実績 ー

輸出枠通りに生産が追い付かず、輸出枠は次第に減少した。1700年代に入ると、元禄時代の財政膨張の混乱対策として、奢侈禁止令や鉱山開発の促進が図られたが、 鎖国政策による技術発展の遅れ等により、銅鉱山は次第に疲弊し、江戸時代後期になると、産銅量は下記のように減退していった。

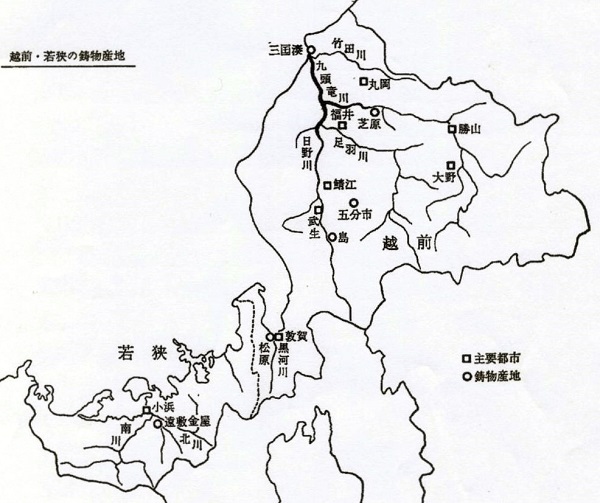

しかし、世界的にみると、17世紀後半から18世紀前半までは、日本は世界第1位の銅生産国であったものと推測される。 その後18世紀中頃にイギリスに抜かれ世界第2位となった。19世紀に入ると新興のチリに抜かれたが世界有数の銅産出国であった。 江戸時代中期以降、鉱業全般が衰退していったが、一方、鉱山技術への関心は高まり、各種鉱業技術に関する文献が著された。 幕末期の新規需要としては大砲鋳造があげられるが、これも反射炉製鉄による鉄製品へと重点が移っていった。 6 越前・若狭の鉱山稼働状況

7 たたら製鉄と日本刀の変化 1700年代後半に鉧(けら)押し法が確立し、近世たたら製鉄は完成した。これによって銑鉄 を作ることを目的とするズク押し法と良質な鋼を作ることを目的とする鉧押し法が成立した。 日本刀の主材料として良質な鋼が用いられるようになり、慶長期を境として日本刀の材料、 作刀法が変化したため、慶長以前の日本刀を古刀、慶長以降のを新刀と呼んで区別している。 江戸時代の玉鋼は驚異的な品質を誇り、不純物などほとんど含まないため、日本刀を作ると非常に綺麗な地肌となるが、 古刀のような変化に富んだ地刃にはならず、焼き入れれば非常に硬くなり、切れ味も良くなるが、硬すぎて折れる危険があった。 古刀の場合は精錬が不十分で不純物が含まれ、炭素量も均一でないため変化に富んだ地肌となり、それが硬軟入り混じった地鉄を生み、粘り強く折れにくい刀となった。 新刀期の刀鍛冶は、こうしたことを理解し折れない工夫、すなわち芯鉄(しんがね)を皮鉄(かわがね)で包むという工夫をし、折れにくくしていた。 ◆越前府中の打刃物鍛冶 1804~1830(文化文政)年間頃、越前打刃物の開祖といわれる千代鶴はじめ、兼植・有国・宗光・国秀を名乗る刀鍛冶一派や集団によって打刃物業発展の開祖とする考え方が定着したという。 越前打刃物は江戸中期以降、府中(現越前市)の重要な産業として隆盛を極め、その生産量は急速に増加した。 幕末期の越前府中の鎌及び庖丁の生産量は合わせて約80万7千丁とあり、1874(明治7)年では鎌97万丁(全国1位)、包丁30万丁(全国2位)の生産量であった。 これは農業全般の改善が進み、越前漆掻き、越前鎌行商人によって越前鎌販売のルートが各農村に引かれ、越前鎌の名声と信用が広まったことによる。 8 越前・若狭の鋳物業

◆越前の鋳物業 ▽ 芝原の鋳物業 1714(正徳4)年の直継家からの鋳物師職再興の許状に、窪村では藤兵衛、与兵衛、次郎兵衛、甚太夫、伊左衛門の5名の渡辺姓と考えられる鋳物師名と 志比堺の次郎兵衛(四郎平家のことか)、仁左衛門の2名の清水姓と思われる鋳物師名が記されており、この渡辺・清水両姓の鋳物師が芝原鋳物師を代表していた。 特に渡辺藤兵衛家と清水四郎平家が盛大な鋳物師「であったといわれる。窪村の渡辺藤兵衛家には723(養老7)年の御牒(おふだ)、1830(文政13)年3月、 1866(慶応2)年4月の許状などが与えられており、同家に伝わる永代帳の写しによれば、1670(寛文10)年から1774(安永3)年までの約100年間に百数十個の梵鐘を鋳造している。 志比堺の清水四郎平家も盛大な鋳物師であったが、同家には殆ど資料が残されていない。 永平寺の大梵鐘を渡辺藤兵衛と共に1852(嘉永5)年に鋳造しており、同寺の鉄製天水桶(1852年製)も現存する。 西本願寺福井別院の大鐘は年号、作者銘はないが、同家の作と伝えられている。 芝原の鋳物師達は、梵鐘、鰐口など社寺の需要品のほかに鍋釜などの日常用の什器も制作していた。 特に鍋は松岡鍋として有名であった。前述した渡辺家の資料によれば、鋳造した百数十個の梵鐘の所在地は、南条郡、敦賀郡などを除く、ほぼ越前全域に分布しており、 これらの地域を市場としていたのであろう。しかし、全国各地の鋳物産地同様に、明治初期には没落してしまった。 ▽ 五分市・島の鋳物業 五分市には多数の鋳物師が居住していたが、松村次衛門家が盛大な鋳物師であった。 公認の鋳物師は、この家と松村善太夫という鋳物師だけであるが、善太夫は、その後文献に出てこない。その他の者は小工的な存在であったのであろう。 松村家は但馬出石の出身と伝えられ、同家の由緒書などによれば1714(正徳4)年に直継家より 鋳物師職再興の許状が与えられているから、それ以前すでに鋳物業を稼行していたと考えられる。 五分市も鍋釜や梵鐘などを製作していたが、他の産地と異なる点は越前芦屋と呼ばれる茶之湯釜を製作していたことである。 越前芦屋釜の年代や産地は全く分かっていないが、一説では1394~1427(応永)年間に筑前芦屋の鋳物師が越前に招かれ製作したとも伝えられ、 また、同じ頃、足利義満の孫嗣俊が五分市に居住していたことなど種々の理由で越前芦屋が五分市で制作されたと考えられている。 この茶之湯釜は松村家などに技術が引き継がれて製作されていたようであるが、いつ頃まで製作されていたかは明らかではない。 しかし、燈籠など、その残された作品から、五分市の鋳物師の技術水準はかなり高かったといえる。この松村家も明治初年まで家業を継承した。 島村には林治右衛門、林太兵衛という鋳物師がおり、1714(正徳4)年に再興の許状を与えられているので、それ以前に鋳物業が行われていたと考えられる。 島村も日野川と日野山に挟まれた土地であって、良質な川砂に恵まれていた。ここでも梵鐘、鰐口等のほかに鍋釜などを鋳造していた。この島村も明治期まで継続した。 ▽ 敦賀の鋳物業 敦賀では河瀬甚右衛門、竹中源右衛門を中心に鋳物師村を形成し稼行していた。 ここでも1711~1715(正徳)年間の直継家からの許状があり、それ以前から鋳物業が行われていたと考えられる。 直継家名簿にある竹中忠兵衛、同助四郎は1751~63(宝暦)年間に作品があるが、この名簿以後は出てこないので休職したのかもしれない。 敦賀も幕末に河瀬家が大砲を鋳造した以外、他の産地とそれほど違いはないと考えられるが、河瀬家は1887(明治20)年頃まで稼行していた。 ▽ 三国港の鋳物業 この地には浅田和右衛門という鋳物師がいたが、1864(元治元)年に直継家から北国鋳物師中に与えた文書に、その名があるから幕末まで継続していたらしい。 しかし、越前内部の鋳物師に与えた文書に名前がないことから目立たない鋳物師だったようで、恐らく日常用の鍋釜のほかに舟具などを鋳造していたのであろう。 ▽ 丹生金屋の鋳物業 この地の鋳物業には渡辺庄兵衛が名簿にあるだけで、他に記録が残されていない。越前町朝日の天王川に沿った所に金谷という集落があるのでここであろうか。 ◆若狭の鋳物業 ▽ 金屋の鋳物業 直継家資料「諸国鋳物師名寄記」「諸国鋳物師名記」によれば、金屋の鋳物師は24~5名の鋳物師名を挙げている。 これは越後大窪(現柏崎市)の46名、越中高岡の45名に次ぐ鋳物師の大集積地である。なぜ遠敷金屋に、これほどの鋳物師が居住していたのだろうか。 直継家との関係は1715(正徳5)年に再興の許状が金屋鋳物師惣中として与えられている。ここの特色は鋳物師の数が多かったため、 直継家からの許状その他の文書は個々の鋳物師に与えられたのではなく、金屋鋳物師惣中として与えられている。 どの家が盛大な鋳物師であったか分からないが、大野姓1軒、森姓2軒、坪内姓1軒、武田姓1軒を除き、全て芝田姓である。芝田姓の鋳物師は名簿では19軒あったようである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||