1 幕末の開国と通商条約の締結 1853年(嘉永6年)浦賀に来航した米国ペリーから開国を迫られた幕府は、翌1854年(安政元)下田、横浜、函館を開港、米、英、仏、露など諸列強と和親条約を締結した。 次に通商条約締結を要求され、4年後に修好通商条約を締結する。 このとき日米通貨とドルの交換レートを「金銀ともに同種類の同量で交換できる」ことを前提としたが、実際は金銀比価、 すなわち金と銀の交換割合が日本の1対5に対し、海外では1対15と大きく違っていたため、これに乗じて貿易商が銀貨を小判と交換して海外へ流出させた。 つまり国内から金が大量に外国へ流出したのである。 このような事態のなかで国内の鉱山開発も新たな局面を迎え、近代化への変革を迫られた。 幕府は西洋から鉱山開発の新技術を導入し再生を図ろうとしたが、倒幕によって道半ばに終わった。 2 金の大流出 幕末の開国によって金の大流出が起きた結果、かつては「黄金の国」といわれた日本も残っていた金を根こそぎ失い、金と縁のない国になってしまった。 近代日本の夜明けともいうべき、この時期に何が起こったのだろうか。一口にいえば、これまで間接的にしか 繋がっていなかった日本経済が直接、正面から海外経済と向かい合わねばならなくなったことである。 外交上の開国は、すぐさま経済の開国へ波及したのである。日本は海外に比べて金が相対的に安かった。 日本経済が鎖国によって直接海外との接触を持たなくなった結果、世界での金銀の相場変動が国内に反映せず、 17世紀以来、あまり差が開かない状態で温存されてきたといえる。 こういう状況下で先のような金銀引き換えをすれば、外から銀を持ち込んだ者には莫大な利益がかえってくる。 海外では銀貨と引き換えに小判が日本国内よりはるかに高い値段で売れるからである。これほど単純で儲かる商売はない。奔流のように金貨流出が起こったのである。 3 江戸末期の鉱山関連記事 江戸中期以降、鉱業全般が衰退していったが、一方、鉱山技術への関心は高まり、各種鉱業技術に関する文献が著された。 幕末期の新規需要として大砲鋳造があげられるが、これも反射炉製鉄による鉄製品に重点が移っていった。江戸末期の主要鉱山の稼行状況をみたのが次表である。

▽佐渡金山(新潟県佐渡市)

▽大葛金山(秋田県大館市)

▽院内銀山(秋田県湯沢市) 江戸中期に鉱脈が枯渇し、一時衰退の兆しを見せるが、1800年以降新鉱脈が発見されて持ち直し、鉱山の最盛期には戸数4,000、人口15,000を擁し、 城下町久保田(現在の秋田市)を凌駕する藩内で最も大きな町となり繁栄を誇った。1741年~1811年までの平均1ヵ年に銀477貫359匁を産出した。

▽生野銀山(兵庫県朝来市生野町)

▽半田銀山(福島県伊達郡桑折町、国見町)

▽小坂銀山(秋田県鹿角郡小坂町)

▽別子立川銅山(愛媛県新居浜市)

▽阿仁銅山(秋田県北秋田市)

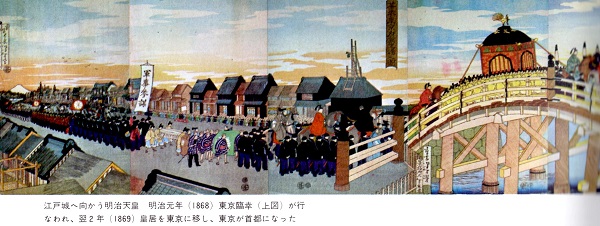

4 近代産業の保護育成と払下げ 明治新政府は近代産業の保護育成を図るため、次のような施策を推進した。 (1) 幕府の軍需工場、鉱山、炭坑を没収し、自ら経営・設備改善などを行った。 (2) 工部省を設置して工業奨励の中心として鉱山、製鉄、鉄道等を管理させた。 (3) 新式工場を建設、機械・技術を輸入し技術者を招いた。 (4) 博覧会や共進会を開催して殖産興業を奨励、1873年(明治6)にオーストリア・ウイーン開催の万国博覧会に出品し、技術及び機械を取り入れた。 こうして1877(明治10)年代初めまで官営産業などの保護育成に努めたが、1880~1881(明治13~14)年頃から官営産業を低廉な価格で民間人に払い下げていく。 民間に資本を譲渡して大企業家、大企業の発展を望んだ。ここに「三井の番頭」井上薫は大隈重信とタイアップし、 三菱(岩崎弥太郎)は後藤象二郎と組んで、巧みに立ち回り財閥へ発展する基をつくった。 ◆官営金属鉱山と炭坑 佐渡、生野、小坂、島根、大葛、阿仁、院内の鉱山。高島、三池炭鉱 ◆政府払下げと財閥 ▽佐渡金山、生野銀山、高島炭坑、長崎造船所→三菱へ ▽三池炭鉱、富岡製紙所、新日本紡績所→三井へ ▽院内銀山、阿仁銅山、足尾銅山→古河へ ▽小坂銀山→藤田組(久原庄三郎)へ ▽深川セメント製造所、煉瓦製造所→浅野へ ▽足尾銅山(栃木県日光市足尾地区)

◆主要官営金属鉱山の払下げ過程

鉱山官行の目的は、金銀の確保と模範鉱山による鉱業技術の導入にあった。払下げ政策は後者についての歴史的役割を果たしたことを宣言するものであった。 官行鉱山の払下げによって、その機械・設備、さらには技術者たちが民行に移り、これを通して 先端的技術が払下げを受けた鉱業人にもたらされ、民行鉱山の技術水準を改善する契機となった。 5 鉱業政策 幕末期に行われた鉱山調査は、明治維新後、新政府が工部省を設置して引き継がれた。 この頃の鉱山は、すべてが旧体制下で疲弊化しており、新しい国を支えるだけの生産量を見込める状態でなかった。 新しい技術を導入して、これまでの鉱山を全面的に建て直すことが急務であった。新政府は雇い入れた多くの外国人技師を 官営鉱山(佐渡・生野・小坂・大葛・阿仁・院内・島根の7鉱山を官営化)へ派遣し、新技術の導入に当たらせた。 明治維新期の鉱山政策の重点の一つが有力鉱山の官収直轄経営であった。幕府の直轄下にあった佐渡・生野の2鉱山を 官収した新政府は、その後も多くの金・銀鉱山の開発を試みたが、銅鉱山の官収には消極的であった。 その後、新政府の官行方針は、外国人技師の意見を入れて、各鉱種の模範鉱山を官行する方向へ拡張された。 しかし、銅鉱山の官営鉱山における地位は低く、官営鉱山の生産比率は金が97%(1878年)、鉄が58.5%(1885年)に達したが、銅は9.9%(1876年)と低かった。 ▽官営鉱山の生産比率 単位:%

▽鉱業法規の整備 明治新政府は鉱山司を設け、鉱山行政を担当させるとともに、「開坑規則」を定め、 新たに民間に鉱山開発を開放、輸出を除く売買を自由化するなど民間鉱業の奨励に努めた。 その後、諸規程の検討を経て1873年(明治6)7月に民行鉱山に関する統一的鉱業法である「日本坑法」を公布した。 日本坑法は鉱業人と王有権者である国との関係を規定したもので、内容的には鉱業のやり方に関する法律である。 上記法制度の整備とともに有力鉱山の官収直轄経営を図り、工部省直轄の鉱山において、外国人技師を招き先進技術を導入、最先端の鉱山開発を行った。 やがて鉱山王有制を原則とする日本坑法の欠点が目立ってきたことから、政府は1885(明治18)年頃から 日本坑法の改正に着手し、1890(明治23)年「鉱業条例」を公布、1892(明治25)年施行した。 鉱業条例には土地の所有権とは独立した鉱業権を認め、土地の使用・収用関係の規定を盛り込んだ。 また、この鉱業権の採否に対し先願主義を採用し、採掘権を永久の権利として認め、その保護を図った。これらの法規を母胎として1905(明治38)年に「鉱業法」が施行された。 6 鉱山の近代化・技術革新 政府は、1869(明治2)年にイギリス、アメリカ、フランス、ドイツの4国から鉱山技師、土木技師、地質学者、 大学教授、坑夫長、坑夫等78名を招聘し、主要な工場、鉱山を官営として最新技術の導入に努めた。 探採鉱の組織化、機械化は勿論のこと、運搬、排水の機械化、選鉱、製錬の改善が推進された、 これによって今まで人力を主とする作業のため行き詰まっていた各鉱山が蘇生し、近代的な形態に脱皮して経営の基礎を安定させた。 鉱山の近代化は、統一的採掘計画を中心に進められ、立坑・水平坑道が組織的に開削され、 立坑には蒸気巻上げ機が設置され、水平坑道には鉱石運搬軌道が敷設された。 採鉱では階段式採掘法が導入され普及した。坑道掘削は、1868(明治元)年に黒色火薬発破法が導入され普及し、1878(明治11)年にダイナマイトが輸入され、発破に使用された。 こうして開削能率は飛躍的に増大した。また1882(明治15)年からピストン式削岩機が一部で使用され、ダイナマイト発破法と組み合わされ威力を発揮した。 最新技術を導入した官営鉱山の払下げを受けた民間会社は、鉱業資本としての地位を高め、経営の近代化を図るために鉱山の近代化を促進した。 技術の進歩で重要だったことは、鉱山の電化と近代的精錬技術体系の確立であった。 1890(明治23)年、国内初の水力発電所が足尾銅山で完成したのを始めとして、次々に鉱山付属発電所が建設された。 各鉱山は電気巻上げ機、電気機関車、空中索道を採用し、電力による運搬の合理化を図った。 今まで未解決であった坑内排水も電気ポンプの使用により根本的に解決された。銅輸出市場を開拓していくためには、 鋳銭等とは異なる電線等需要者の要求する安定した品質をもった精銅(地金)を製造する必要があった。 従来の床吹溶錬、真吹き錬銅、反射炉精銅という方式に代わり、水套式角型溶鉱炉溶錬、酸性転炉錬銅、電解精銅という新しい製錬方式が導入された。 水套式角型溶鉱炉溶錬は、1881(明治14)年にアメリカで実用化された最新の技術であった。 酸性転炉錬銅法は鉄精錬を目的として開発されたベセマ転炉を銅製錬に応用したもので、1883(明治16)年にフランスで実用化された。 この最新技術は1893(明治26年)に足尾銅山に導入され画期的な成功を収めた。 我国特有の黒鉱処理に苦心していた小坂鉱山は、1899(明治32)年にオーストラリア開発の 酸化製錬法の技術を改良し「羽口炭の投入」という独自の技術改良を加えて、黒鉱の酸化製錬に成功した。 酸化製錬法は、溶剤として多量の珪酸鉱を必要としたが、銅鉱と金・銀鉱の合併製錬は、ごく低品位の金・銀鉱からも 有利に金・銀を製錬できるため、鉱石品位の低下に苦しんでいた金・銀生産に大きな転機をもたらした。 ◆たたら製鉄と西洋製鉄技術の進歩 たたら製鉄の最盛期は幕末から明治初期にかけてであったが、この時期は同時に西洋の先進文明が国内に押し寄せた時代でもあった。 たたら製鉄の絶頂期は同時に洋鉄の脅威が高まり、衰退を開始した時期ともなったのである。 19世紀中頃は、西洋でも製鉄に革命が起こった時期であった。溶鉱炉は14世紀にライン川の流域で発明され、大砲や弾丸を作るための銑鉄を製造した。 やがて燃料は木炭から石炭へ、さらにコークスへと転換し、18世紀末、蒸気機関が発明され産業革命が起こると、溶鉱炉の生産は一挙に6000㌧/日に上がった。 19世紀半ばになると銑鉄を能率的に鋼に変えるベッセマー転炉法(1856年)、シーメンス・マルティン平炉法(1864年)、 脱燐を可能にしたトーマス法(1870年、塩基性製鋼法)など次々に革新的技術が生まれた。 これにより西洋で製鉄は、既に手工業の域を脱し、量産が可能な工業の域に達していた。 一方、刃物や刀剣など高級な鋼にはスウェーデン錬鉄を原料に坩堝中で炭素付与物とともに溶解する坩堝鋼が用いられていた。 このように西欧でも鉄と鋼は異なった製造法で作られていた。それは鉄が量と経済性を重視する 一般構造材料に用いられたのに対し、鋼は刃物や武器など特に質を重んじる特殊鋼に用いられたからである。 スウェーデン鋼は高品質の代名詞のように称揚されていた。特殊鋼は19世紀末に坩堝鋼から新しく発明されたアーク炉(1900年)によって製造されるようになり工業製品に脱皮する。 ◆洋式製鉄の導入と変遷 国内では黒船来航など国際的脅威が高まる中で、鍋島藩、薩摩藩、水戸藩など開明藩主によって反射炉が建設され、国防のための大砲や砲弾が製造されるようになった。 幕府も江川太郎左衛門の建議を入れて伊豆韮山に反射炉を築いた。これらの反射炉の原料鉄には、たたら製鉄によるズク鉄(銑鉄)が使用された。 南部藩士、大島高任は1858(安政4)年、水戸反射炉へ銑鉄供給を目的に釜石に西洋式溶鉱炉を建設した。 同年12月火入れを行い、国内初の洋式製鉄が始まったが、燃料には木炭、吹子は水力を用いる旧式方法であったため、経済的に採算が合わず、1880(明治13)年閉鎖された。 その後1894(明治26)年に国内で初めてコークス製鉄技術を確立した田中長兵衛によって釜石鉱山田中製鉄所に引き継がれた。 1897(明治29)年、官営の製鋼一貫製鉄所の建設が議会で決まり、ドイツの技術を導入して1901(明治34)年八幡製鉄所が建設され、真の近代鉄鋼業が始まった。 しかし、操業が順調に進むようになったのは1905(明治38)年であり、黒字に転換したのは1910(明治43)年になってからである。 ◆たたら製鉄の消滅 我が国近代製鋼技術の草分けは陸海軍の諸工廠である。1882(明治15)年、東京海軍造幣廠で出雲、石見の玉鋼及び包丁鉄を用い、坩堝鋼の製造を開始した。 1890(明治23)年には横須賀工廠、1892(明治25)年には呉工廠に酸性平炉を建設し、装甲板、砲身などの製造を開始した。 陸軍は1889(明治22)年に大阪造幣廠で坩堝鋼による工具鋼や砲弾などの製造を始めた。 洋鋼は明治初めより和鋼・和鉄生産量の約5倍(約5万㌧)を輸入していたが、日清、日露戦争で更に急激に増加した。 たたら製鉄だけではとても需要の急増に追いつけず、国産洋式製鉄もまだ軌道に乗っていなかったからである。 山陰のたたら師達は、西洋技術の導入や合理化に懸命に努力したが経営を好転させることができず、 新市場を求めて陸海軍へ積極的に働きかけ、1898ー1907年(明治30年代)頃までは何とか売り上げを増やすことができた。 しかし、日露戦争後の反動恐慌及び八幡製鉄所の本格操業によって次々と廃業を余儀なくされ、第一次世界大戦後の1925(大正14)年、ついに最後のたたら製鉄の火が消えた。 7 貨幣制度の確立 幕末に硬貨として金、銀、銅貨が流行したが、その中に偽造貨が相当混入していたので、新政府は1870(明治3)年から新貨の鋳造を始め、 単位は両、分、朱などから円、銭、厘の十進法に合理化し、1874(明治7)年には旧貨幣の流通を禁止した。 また新政府は1871(明治4)年に金本位制を採用したが、アジア諸国との貿易は銀を用いていたので、事実上は金銀両本位制であった。 紙幣は各藩の藩札が残っていたが、政府は太政官札(明治元年)、民部省札(明治2年)を発行した。 しかし、贋造されたため1871(明治4)年にはドイツに注文して新紙幣を発行し、従来の紙幣及び藩札を 回収しようとしたが、これは不換紙幣であったため十分な成果を上げることができなかった。 1871(明治4)年大蔵省調査によれば、札の発行者は244藩、14代官所、9旗本領で、種類は1694種、流通高3,855万円とある。 ◆金本位制の採用 純金1.5㌘を1円と規定し、金貨として1円、2円、5円、10円、20円の5種。銀貨として1円、50銭、20銭、10銭、5銭の5種。銅貨として2銭、1銭、半銭、1厘の4種を発行することになった。 このうち金貨と銀貨は1871(明治4)年に出たが、銅貨は1873(明治6)年まで遅れた。銅貨は庶民の使う小銭であり、 それは当分旧幕時代の銭で代用し、とりあえず貿易と関係が深い金銀貨の整備を優先したのである。 8 越前・若狭の諸鉱山の稼働状況

9 越前・若狭の鋳物業の没落 越前・若狭の鋳物業は、中世以来、越前では芝原窪、五分市、島、敦賀など、若狭では遠敷金屋の 鋳物師によって稼行していたが、全国各地の産地同様、幕末から明治期にかけて没落した。 その原因は、この頃の一般的不景気と国民の生活様式、生産技術の諸変化、製品の変化などが挙げられる。 特に生産技術の変化は原料や燃料、製法など古来とは全く異なるもので、その技術的変化に対応できた産地だけが生き残ることができた。 また製品の変化も大きく、従来の日常用鍋釜から機械部品鋳物に変化し、このような機械部品需要の多い工業地帯に新たな鋳物産地が形成されていった。 越前・若狭の場合は芝原の渡辺・清水両家も明治初年には廃業し、渡辺家の跡を中野浅右衛門が引き継ぎ、岩井・松浦氏が西の金屋を継いだ。 敦賀でも河瀬家が明治20年代に廃業し、島村・五分市も明治初年に廃業した。 若狭も同様で現在、芝田孫左衛門1軒が休業状態で残っているだけである。明治40年の 越前鋳物製造戸数は4軒、職工39名、生産高約3万貫であったというから、その衰退ぶりが窺える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||