|

|

| 史跡 今城塚古墳 |

今城塚古墳公園埴輪群 |

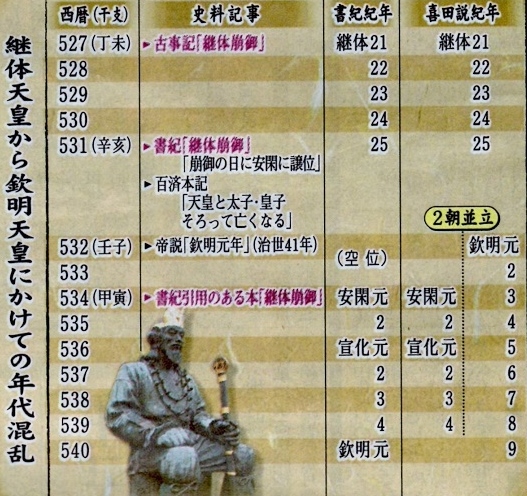

17 大王崩年の謎

『日本書紀』によると、継体大王は辛亥(かのとのい)の年(西紀531年)、勾大兄皇子(安閑)に大王位を譲って、82歳で亡くなり、藍野陵に葬られたと伝える。

「二十五年の春二月(きさらぎ)に、大王病甚(おも)し。丁未(ひのとのひつじ)に大王、磐余玉穂宮に崩(かむあが)りましぬ。時に年八十二。冬十二月(しはす)の丙申(ひのえさる)の朔(ついたち)庚子(かのえねのひ)に藍野陵に葬りまつる。」とある。

しかし、継体大王の死には、さらに二つの説がある。『古事記』にある丁未年(西紀527年)、『日本書記』にある甲寅年(西紀534年)である。

いずれの説が正しいのか分からない。亡くなった年齢についても『日本書紀』が82歳とするのに対し、『古事記』は43歳と倍近い開きがある。

『日本書紀』の編者が参考にした『或本』の甲寅(きのえのとら)年(西紀534年)説は、継体大王の崩年を定めるにあたり、

はじめは『或本』の説を採用したが、その後『百済本記』注1という歴史書に「又聞く、日本の天皇、及び太子・皇子、

俱に崩薨(かむさ)りましぬといへり」という伝聞記事をみて、『百済本記』の辛亥年(西紀531年)を採用したとわざわざ断っている。

『古事記』は丁未(ひのとのひつじ)年(西紀527年)説である。『日本書紀』の編者は、この説のあることも承知していたと思われるが、採用していない。

おそらく「丁未」は継体の崩日の干支であると判断したと思われるが、その根拠は分からない

注1:百済本記は百済三書の一つ。日本書紀に書名が確認される。

|

|

※書紀は日本書記、帝説は上宮聖徳法王帝説

吉村武彦・明治大文学部長編著「古代史の基礎知識」を参考に作成 |

18 王位継承者の紀年

(1) 王位継承者の即位年異説

安閑、宣化、欽明の即位年についても、上表のとおり異説がある。辛亥の年(西紀531年)に継体大王が崩御すると共に

『百済本記』には「太子・皇子(安閑・宣化)俱に崩薨…」と伝えるように、大和朝廷に何らかの異常事態が起きた可能性を示唆している。

このように継体大王の最後は謎に満ち、『日本書紀』も混乱している。次の安閑大王元年を534年とし、継体大王の崩御から「2年の空位」を生じさせている。

しかも「継体大王崩御の日に安閑に譲位した」とも記してあり、安閑大王の即位が西紀531年とも受け取れる。

また、聖徳太子の伝記である『上宮聖徳法王帝説』は、欽明大王の治世を41年とし、欽明大王の即位年を辛亥年(西紀531年)の翌年・壬子年(じんし、西紀532年)としている。

そうなると継体大王の崩御後は欽明大王が即位したことになり、『日本書紀』が記す継体ー安閑ー宣化ー欽明と続く大王位継承は否定されてしまう。

『日本書紀』は注記で、百済の史料『百済本記』に基づいて辛亥年(西紀531年)説を採用した旨を記している。

その上、この百済本記に「天皇と太子・皇子がそろって亡くなった」という記事も、わざわざ紹介している。

(2) 安閑大王の即位年

継体大王の崩年と合わせ、安閑大王が即位した年についても、『日本書紀』の編者は苦慮したことが窺われる。

『安閑即位前紀』に「二十五年春二月辛朔丁未、男大迹大王、大兄を立てて、大王と為す。即日、男大迹大王崩ります。」と記す。この所伝は、即位記事として二つの点で異例であるといわれる。

第1 崩御の日に継体大王が大兄(安閑大王)に譲位したとあること。

第2 継体大王の崩御と安閑大王の即位を同じ年においていること。

第1は、崩御の当日は信じられないとしても、自らの死後の王位継承争いを未然に防止するために、継体が予め安閑を立てようとしたとしても不思議ではない。

第2は、『日本書紀』は通例、先帝の崩じた翌年を新帝の即位年とする踰年称元法注1(ゆねんしょうげんほう)を採っている。

したがって継体の崩年を辛亥年とする以上、安閑の即位は、その翌年の壬子年に設定しなければならないはずである。

にもかかわらず、あえて辛亥年を即位年にしているのは、余程の理由があったからではないか。

それは、第1の崩御の日に継体が安閑に譲位した、という伝承と不可分の関わりがあるに違いない。

生前のうちに自ら譲位してまで安閑を王位に立てようとした継体の異例の行為は、継体の崩年と安閑の即位年を同年とする記載が背景にあったと思われる。

この異例の紀年は生前譲位という、これまた異例の王位継承に由来している。一方で『安閑紀』元年条の末尾に、この年の紀年が『太歳甲寅』と記されている。

これによると、継体の崩御から安閑の即位まで2年の空位があったことになる。安閑の即位を辛亥年に置く説を即位前紀に採用したものの、

編者にとって甲寅年とする説も捨て難く、矛盾した所伝を両方残す結果となった。

『古事記』には、継体の崩年を丁未年(西紀527年)としており、「日本の国内史料の示す甲寅と丁未との両説のいずれに従うべきかを疑っていたところへ

『百済本記』の辛亥説をみて、直ちにそれに飛びついたという事情があったのかもしれない」と推測する研究者もいる。

(3) 宣化、欽明の即位年

安閑の後に即位したのは宣化と欽明のいずれの大王であろうか。

『元興寺伽藍縁起』『上宮聖徳法王帝説』の紀年は、『百済本記』が継体の崩年とする西紀531年の翌年を欽明の即位年としている。

これを重視すれば、継体崩後に欽明が即位したことになる。ただ、その場合でも宣化が正当に即位したことは、次の三点からほぼ間違いない。

第1 欽明の辛亥年即位を伝える『上宮聖徳法王帝説』においても、宣化は欽明妃「伊斯比女命(いしひめのみこ)」の父「檜前(ひのくま)大王」として、明らかに大王として記されている。

第2 欽明が宣化の娘、石姫と婚姻し、これにより生まれた敏達が後に即位している。

第3 宣化の後裔に始まる丹比公(たじひのきみ)と偉那公(いなのきみ)が天武朝の八色の姓注2制定において真人注3を賜姓されるなど、皇親氏族として厚遇されている。

これらは宣化が正式に大王として認められていたことを示す有力な証左であろう。

宣化の即位が正当なものであり、欽明に対抗して並立する形で即位したのではないことが、これらのことから推測される。

安閑と宣化は、尾張連の娘、目子媛を母に持つ同母兄弟である。本来なら宣化は、安閑と同じ政治的立場に立つはずである。

しかしその後、欽明が宣化の娘を3人も娶っていることから窺えるように、宣化は欽明との間に政治的な協調関係を持つようになった。

継体の崩御を契機に宣化と欽明が手を結び、安閑とその近親を殺害して王権の簒奪を図ったというのが、この政変の実態ではないかと推測する研究者もいる。

継体は安閑を自らの後継者に指名し、敢えて生前譲位をしてまで安閑の即位を実現したが、

その崩後に、これに承服しなかった宣化、欽明を支持するラインがクーデターを起こした。

継体崩年の翌年を欽明の即位年とする所伝のあることは、欽明が王位に立てられたが、

まだ若年であるため、一旦退き、年長の宣化が王位に立ったことを反映しているとみられる。

欽明の即位年を継体崩御の翌年とする所伝と宣化崩御の翌年とする所伝の二種類あるのは、そのためであろう。

注1:踰年称元法…中国戦国時代の斉で始まり、各地に広がった元号の称し方。前大王が没した年の翌年を新大王の初年と称するもの。日本では建元されていなかった年、天皇の紀元の定め方は原則として立年法でなく踰年称元法になっている。

注2:八色の姓(やくさのかばね)…天武天皇が西紀684年(天武13年)に新たに制定した八つの姓制度のこと。「真人(まひと)、朝臣(あそん・あそみ)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)」の八つの姓を作った。

注3:真人…八色の姓の筆頭にあげられた姓で、天皇一族と特に関係の深い氏族に賜姓された。

|

|