|

※書紀は日本書記、帝説は上宮聖徳法王帝説

吉村武彦・明治大文学部長編著「古代史の基礎知識」を参考に作成 |

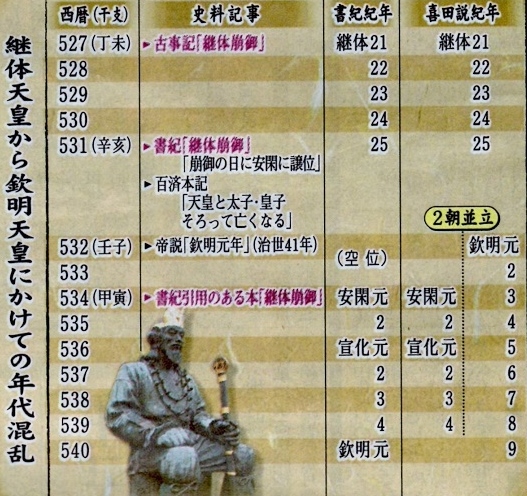

19 辛亥の変と二朝並立説

上表の年代混乱や『百済本記』の記述をめぐる様々な見解の一つに、継体大王の崩御年に政変があったとする考え(辛亥の変)がある。その概略は次のとおり。

「継体は安閑を即位させようとしたが、継体の死後、これに反対する蘇我稲目が欽明を擁立し、欽明が即位した(辛亥の変)。

安閑は2年後に大伴金村に擁立されて即位し、二朝が並立することになった。安閑の後を継いだ宣化の死後、

安閑皇后・春日山田皇女の即位が図られたが、春日皇女は辞退し、二朝が合一した。」というものである。

辛亥の変、二朝並立は実際にあったのだろうか。『日本書紀』が記すとおり、継体後の大王位継承は順当に行われたのだろうか。

『日本書紀』は異例の注記を添えている。「後世を調べ考える人が明らかにするであろう」というのである。この編者の問いかけは、現在に至るまで解決していない。

『日本書紀』には継体の死(西紀531年)から安閑大王元年(西紀534年)まで、2年の「空位」がある。

二朝並立説は、これを史実であるとし、まず欽明が即位、その後安閑・宣化朝が並び立ったと考え、

異常な空位の記述を上手に説明している。これに対し、二朝並立説に否定的な古代史研究者も少なくない。

「古事記、日本書紀には内乱があったことを示す伝承が全くなく、遺構や遺物など考古学上の成果も出ていない」

「大兄(長子)である安閑が即位している。継体陵の今城塚古墳から大規模な埴輪の祭祀跡が出ていることも考えると、二朝の対立があったとは考えられない」

などである。それでは二朝並立説の研究者らが根拠とする史書の記述混乱をどう考えるのか。

『日本書紀』の記述で問題視される、継体大王の没年と安閑元年の間に生じる2年間の空位について、ある研究者は「安閑が称制を行っていた可能性が考えられる」と説明する。

称制とは次の大王が即位しないで政務につく政治手法であり、7世紀には天智天皇、持統天皇が行っている。

その研究者は、空位自体はおかしいものでなく、『日本書記』の記述に矛盾はない、安閑、宣化、欽明の順に即位したとみる。

年代とは別に、『日本書紀』で研究者の意見が大きく分かれるのが、『百済本記』から引用された「辛亥の変」である。

西紀531年に「日本の天皇、太子、皇子がそろって亡くなった」という記述の解釈について、

太子と皇子は生き延びたとする説から政変そのものがなかったとする説まで、変化に富んでいる。

政変があったと見る研究者は「安閑は継体から生前譲位されたが、海外に伝わる前に死亡し、

史料の上では安閑が太子のままだったためだろう」と考え、大王を継体、太子を安閑、皇子を安閑の子と想定している。

死亡した時期は三人同時ではなく、継体が先に死去し、その後安閑と安閑の子が相次いで亡くなったとみる。それは安閑が宣化と欽明に殺害されたためであるとする。

そして、欽明の即位年が、日本書紀と上宮聖徳法王帝説で異なる理由は、「先に欽明が即位したが、若年であることから一旦退き、年長の宣化が即位したのであろう」と推察する。

他方、別の研究者は「二朝並立はない。あったとすれば、都はどこにしたのか。屯倉はどこに献上されたのか」と、政変そのものに疑問を投げ掛けている。

また、ある研究者は「並立はなかっただろうが、何らかの政変はあっただろう」ともいう。

このように二朝並立説を否定する研究者の間でも、その解釈は様々に分かれている。

|

|