|

13 継体大王の治世… 朝鮮外交・任那四県割譲事件

『日本書紀』に継体大王治世25年のうち、11ヵ年が対朝鮮外交関係の記事で占められている。

この時代、朝鮮半島勢力との関係に意を注いだようだが、事は順調に運ばなかったようである。

▪継体6年 任那四県割譲事件

▪同 7年~8年 百済への己汶、帯沙の賜与問題

▪同 17年(西紀523年) 百済武寧王の死

▪同 21年(西紀527年) 近江毛野臣の任那への派遣と磐井の乱

▪同 23年 近江毛野臣の安羅への派遣

▪同 24年 近江毛野臣、百済と戦う。近江毛野臣、対馬

で病死

これらのうち、任那四県割譲事件について『日本書紀』は次のように記している。

冬十二月(しはす)に百済、使いを遣(まだ)して調貢(みつぎたてまつ)る。 別(こと)に表(ふみ)たてまつりて任那国の上哆唎(おこしたり)・下哆唎(おろしたり)・婆陀(さだ)・牟婁(むろ)、四つの郡を請ふ。

哆唎国守(たりのくにのみこともち)穂積臣押山奉(もう)して曰く「この四県は、近く百済に連(まじわ)り、遠く日本(やまと)を隔(へだた)る。

旦暮(あしたゆうべ)に通ひ易くして、鶏犬別(わ)き難し。今百済に賜りて、同じ国とせば、固く存(また)き策(はかりごと)、以て此に過ぐるは無けむ(以下略)」。

継体大王6年、百済は使者を派遣して、任那の上哆唎・下哆唎・娑陀・牟婁の四つの県の割譲を求めてきた。

これに対して哆唎国守・穂積臣押山は上奏して、これらの地域は日本から遠くて百済に近く、

到底維持し難いから百済の望みに任せた方がよいと言ったので、大連・大伴金村がこれに同調し、朝議はそれに決したという。

しかし大連・物部麁鹿火と勾大兄皇子はこれに反対意見をもっていた。勾大兄皇子は尾張連草香の娘・目子媛の子であり、地方豪族の利害を代弁しうる立場にあった。

百済文化の浸透は、地方豪族の利害と一致しない。百済からの知的労働力の流入により、畿内の生産力が高まることは望ましくない。

畿内東辺は、むしろ新羅系文化の影響を多く受けた地域であった。

大和政権の中枢に坐る大伴金村ら中央豪族の主導の下に政局は動いていったが、勾大兄皇子を代表とする地方豪族には根強い不満があった。

中央豪族のうち物部麁鹿火だけは勾大兄皇子に同調していたようである。

任那四県を百済に割譲した翌年、百済は、その見返りとして五経博士注1・段楊爾を送ってきた。

そしてさらに百済は伴跛国が略奪した己汶の地を返還してほしいと要請した。この年11月、大和朝廷は関係者を集めて協議のうえ、己汶・帯沙を百済国に与えた。

そのため伴跛(はへ)国は大和に恨みを抱き、翌年その地に赴いた物部連の船舶を焼討ちするに至った。これが継体大王7、8年の己汶・帯沙問題の経緯である。

これらは「任那日本府」の実態に関する問題であるが、これを判断するのは、なかなか難しい。

ただ近年、学界の大勢は「任那日本府」の存在を否定する傾向が強いので、この問題には立ち入らず次に進みたい。

ここで重要な点は、百済が割譲の見返りとして、各種の文化的な使節を送ってきたことである。

五経博士注1などはその一例であり、西紀538年の仏教伝来も、その延長線上にあろう。

すなわち百済の要求を容れ、親百済政策をとったので、日本の文化は大いに進んだといえよう。

注1:五経博士…五経博士とは五経、すなわち『書経』(『尚書』)、『易経』(『周易』)、『詩経』(『毛詩』)、『春秋』、『礼記』という儒学の古典を教授する学者のことである。『書経』は、虞・夏・殷・周四代の帝王の事績を記した中国最古の記載文学である。『易経』は万物の変化について説く占いの書である。『詩経』は各地の民間歌謡や祭典の舞歌などを集めた中国最古の詩選である。『春秋』は周代後期の歴史を記した史書である。『礼記』は中国古代において社会生活上守るべきとされた制度、儀式や作法等(礼)をまとめた書物である。これらを講ずる学者が百済から倭国(日本)に送られてきた。

|

|

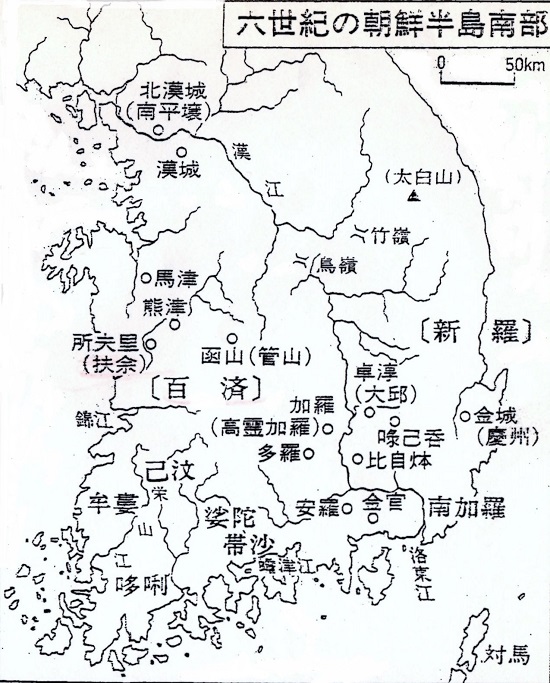

14 5~6世紀の朝鮮半島情勢

継体大王が生まれた5世紀中頃も、朝鮮半島における三国の対立は激しかった。

新羅は長らく従属していた高句麗から自立しようと争いを開始し、同時に新羅と百済に挟まれた加耶諸国の領有権をめぐり、両国の関係も悪かったという。

さらに5世紀後半、百済の首都・漢城(ハンソン=現在のソウル)を高句麗が落したことで、半島情勢は一層混乱した。

当時、倭と呼ばれた日本も、この三国の激動に巻き込まれていった。その証拠として、国内と中国に伝わる二つの史料がある。

奈良県天理市にある石上神宮所蔵の七支刀と現在の中国吉林省にある広開土王碑文である。

七支刀の銘には百済王などが倭王のためにわざわざ刀を造ったことが刻んであり、

広開土王は高句麗の王であるが、碑には倭(日本)との十数年に及ぶ戦争の様子が刻まれている。

これらは「友好、対立と意味は違うが、4、5世紀の日本との関係を示す三国時代の重要な史料であり、かなり密接な間柄だったと考えられる」と、ある研究者は語る。

朝鮮半島と日本との関係は古い。倭(日本)が中国の史料に登場するのは1世紀である。

中国に行き着くには海路より朝鮮半島の陸路を通った方が安全であり、「そのころ既に倭と朝鮮は交流があった」とする研究者は少なくない。

朝鮮半島から日本の縄文式土器に似た土器が出土しており、交流はもっと古いかもしれない。

この後、「魏志」に出てくる邪馬台国、「宋書」にある倭の五王(仁徳~雄略大王)時代に移り、中国との外交は活発化した。

五王は、当時の中国に対し「倭国王」の称号とともに、朝鮮半島の国々で最高の軍事支配権も求めており、三国の対立に何らかの介入を企てたと考えられる。

五王の後、しばらくは倭王権の様子をつづる中国史料はない。雄略の五代後にあたる継体の時代も中国との関係は見えない。

ある研究者は「継体の頃は中国との外交はなかった。先進文化はすべて朝鮮半島から取り入れるしかなかった」と分析している。

したがって、朝鮮半島の情勢は継体大王の動向と密接に関連したとみられる。では、激動の三国時代に大和政権はどう関わっていたのだろうか。

淀川にほど近い大阪府枚方市に継体が即位した樟葉宮伝承のある交野天神社がある。樟葉宮跡とされる小高い丘の上には継体を祭神とする貴船神社が祀られている。

枚方は古代、水陸交通の要地であった。水運の大動脈、淀川の河口部は、朝鮮半島と結ぶ重要な港でもあった。

ある研究者は「継体が淀川に近い樟葉で即位したのは、新羅と百済の対立が深まるなど

朝鮮半島情勢が切迫していたからではないか」と、継体が朝鮮半島に使節や水軍を派遣する目的で樟葉を選んだと考える。

継体は楠葉で即位した後、筒城(京都府京田辺市)、弟国(同府長岡京市付近)と宮を遷していくが、磐余玉穂宮(奈良県桜井市)入りするまでは淀川水系から離れることはなかった。

これに対して、継体の即位に抵抗する勢力があったので、大和入りに時間がかかったと解釈する研究者は多い。

しかし、ある研究者は「忍坂(奈良県桜井市)は息長氏の大和における拠点であった。継体が息長氏族であるならば、簡単に大和入りすることができたはず」と解釈する。

朝鮮半島への派兵を視野に入れた場合の淀川流域の優位性は一体どういうことか。

その研究者は、昭和初期に初めて国営干拓事業で農地となって地図から消えた巨椋池の存在を重視する。

巨椋池は淀川に注ぐ宇治川、木津川、桂川の合流部分に位置した周囲約16㌔の巨大な池であった。

木津川によって堆積した土砂で京都盆地の出口を塞がれ、古墳時代に形成されたという。

その研究者は、樟葉の上流にあたる巨椋池が水軍を編成するための拠点だったとみている。

「水軍の本部を置いたのではないか。舟を停泊させる場所か、物資の供給地だったかもしれない」と考える。

朝鮮半島の三国時代、日本も騒乱に深く関わっており、継体は特に百済を重視した外交を展開している。

百済は西紀475年、高句麗に当時の都、漢城(現在のソウル)を攻められ、約130㌔南の熊津(現在の公州)に遷都するが、

武寧王は滅亡寸前に追い込まれた国の混乱期に現れ、失地を南方で回復した英雄である。

日本の筑紫・各羅嶋(かからのしま)で生まれたとされ、在位は西紀501年~523年で、西紀507年に即位した継体と時代が重なる。

百済と日本の結びつきについて「当時百済は遷都したばかりで王権を強化する必要があった。そのために採った策が中国南朝、大和政権との関係強化であった。

中国北朝、九州北部と手を組んだ新羅をけん制し、バランスをとる意味があった」と韓国公州市、公州博物館長・申昌秀(シンチャンス)氏は説明する。

|

|