|

10 大王の即位と経緯

『日本書紀』の継体大王即位前記に大王の人柄・年齢及び前大王の崩御が記されている。

「大王、壮大(おとこざかり)にして士を愛(めぐ)み、賢を礼(うやま)ひたまひ、意(みこころ)豁如(かつじょ)にまします。

大王、年五十七歳にして、八年冬十二月己亥、小泊瀬(おはつせの)大王崩ります。元より男女無く、継嗣(けいし)絶ゆべし」。

これを訳すと「大王は成人されて、勇者を愛し賢者を敬い、御心は寛容であられた。

大王が五十七歳の時、武烈大王八年冬十二月己亥(八日)に、武烈大王が崩御された。

もともと男子も女子もなく、継嗣は絶えるところであった」という意味である。この時、継体大王の年齢は57歳であった。

次に即位の経緯が続く。

「元年春正月の辛酉朔甲子、大伴金村大連、更に籌議(はか)りて曰く、『男大迹王、性(ひととなり)慈仁孝順にして、天緒(てんしょう)承けたまふべし。

冀(ねが)はくは、慇懃に勧進(すす)めまつりて、帝業を紹隆せしめむことを。』物部麁鹿火大連・巨勢男人(こせのおひと)大臣等、僉(みな)曰く『枝孫を妙(くわ)しく簡(えら)ぶに賢者は唯、男大迹王のみなり。』

丙寅、臣連等を遣して、節(しるし)を持ちて法駕(ほうが)を備へて三国に迎へ奉る。兵仗を夾衛(きょうえい)し、容儀を粛整して、前駆を警蹕(けいひつ)して、奄然(えんぜん)にして至る。

ここに男大迹大王、晏然(あんぜん)自若にして胡床に踞坐(ましま)す。陪臣を斉(ととの)へ列ね、既に帝の如く坐る。節(しるし)を持つ使等、これに由りて敬憚(かしこま)り、心を傾け命を委せて、忠誠を尽くさむことを冀(ねが)ふ。

然るに大王、意(みこころ)の裏に尚疑ひて、久しく就(つ)きたまはず。適(たまたま)知れる河内馬飼首(うまかいのおびと)荒籠、密かに使いを奉遣(たてまつ)り、具(つぶさ)に大臣・大連等が奉迎(むかえたてまつ)る所以(ゆえ)の本意を述べまうさしむ。

留まること、二日三夜にして遂に発たし、乃ち喟然而歎(なげき)て曰く、『懿(よ)きかな、馬飼首。汝若し使を遣して来たり告ぐることなからば、殆(ほとほと)に天下に蚩(わらわ)れなまし。

世の云へらく、《貴と賤を論ずる勿れ。但しその心をのみ重みとすべし。》といへるは、蓋し荒籠を謂ふか。』とのたまふ。践祚に及至(いた)りて、厚く荒籠に寵侍を加へたまふ」。

甲申、大王、樟葉宮に行至りたまふ(甲申[二十四日]、大王は、樟葉宮に到着された)。

こののち、継体大王は自分はその任にないと言って何度も即位を辞退するが、大伴金村大連の度重なる説得を受けて即位を了承し、二月四日に樟葉宮において即位したという記事が続く。

大伴金村・巨勢男人・物部麁鹿火の三人の大臣・大連は留任し、新しい大王のもとでの体制が発足した。

以上が『日本書紀』の伝える継体大王の人柄及び即位までの経緯である。即位の決心がつかず逡巡していた継体大王に河内馬飼首荒籠が密使を送って説得したという興味深い伝承も記してある。

11 大王即位の決め手と大王位を巡る諸説

(1) 大王即位の決め手は何か?

継体は地方から擁立された稀な大王であるが、どうして即位が可能だったのだろうか。

いくつか理由が考えられるが、7 継体大王進出の背景で記したように継体ゆかりの地域の先進性と地域間の連携が大きかったといえよう。

越国や近江国は、鉄鉱石など鉄資源を入手できる地であった。戦乱の世にあって、鉄は武器・武具をつくるのに欠かせず、生産力を高める農工具としても利用された。鉄は権力を握る上で欠かせない条件であった。

その鉄の材料は、国内で生産が始まる以前は、朝鮮半島から輸入していた。日本海沿岸の豪族は地理的に有利であり、水上交通を活かし海外との交流が活発であった。

この点、越国は大陸の文物や情報を大和国より早く入手できたと考えられる。越国(越前)の古墳から朝鮮半島系の冠や耳飾りが出土しているのも、そうした事情を物語っている。

継体大王の進出の背景には「鉄」とともに「船」と「馬」も欠かせないものであった。大陸との交易や軍団の派遣にも、船が使われたことであろう。

馬も軍事力として重要なだけでなく、商業活動や情報収集に大きな役割を果たした。

『日本書記』によれば、継体を大王に推したのは畿内の豪族大伴金村だが、妃の出身地をみると、越前、近江、美濃、尾張の豪族たちも一致して支持したと考えられる。

これらの地域は鉄資源の産地とも近く、継体は婚姻を通して勢力基盤を確立し、豪族連合ともいうべきネットワークを築いていたであろう。

こうして即位した継体は、樟葉、筒城(京都府京田辺市)、弟国(同府長岡京市付近)と転々と遷宮したが、いずれも淀川水系で、水運を利用し国内との交易や対外貿易を意識していたのではないだろうか。

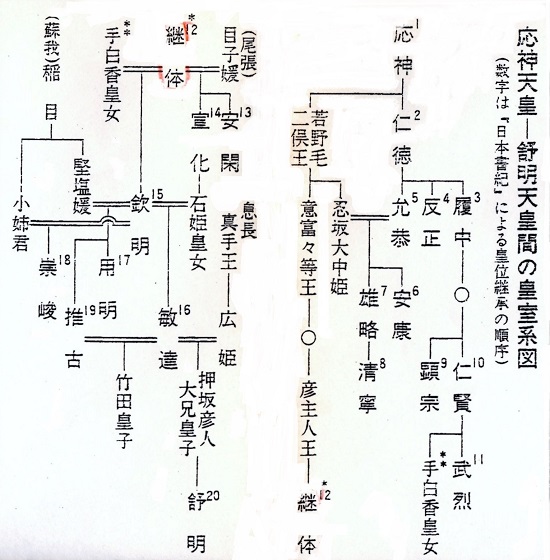

(2) 大王位の継承を巡る諸説

継体大王の王位継承をめぐっては諸説あるが、その主なものを列挙すると次のようになる。

★越国(越前)に土着した地方豪族・継体大王を手白香皇女との婚姻を条件に中央豪族らが擁立した。

★継体は大王家から分枝した息長一族の出身であり、手白髪皇女の入り婿として単独で既存の王家に取り込まれ即位した。

★継体は近江の地方豪族・息長氏一族の出身であり、継体の即位は「簒奪」や「政変」の結果ではなく、大和政権側から吸収合併の形で擁立された。

★継体の王位継承は異常であり、継体王朝説を唱える。

★神武大王の東征伝承に類似した即位である。

★継体の王位継承は正当に政権を引き継いだものである。

★継体は越前か近江の豪族で王位を奪い取ったものである。

(3) 妥協により成立した継体王朝

継体大王は、鉄・馬・米・塩、交易などの実力に加えて、畿内東辺の豪族連合の圧力をもって、大伴氏ら中央の豪族と対決した。

しかし武力的抗争に入ったという証拠はない。結局、双方から妥協が図られたのではなかろうか。そのための条件が、継体大王と手白香皇女との政略結婚であった。

手白香皇女は、『日本書紀』によれば仁賢大王の第三女(『古事記』は第四女)、武烈大王の姉にあたる。

継体大王は、このときすでに6人ないし7人の妃がいたのだから、これは純然たる政略結婚と考えてよいのではないか。

継体大王の長子勾大兄(のちの安閑大王)は、手白香皇女の異母妹春日山田皇女を娶っている。

その弟桧隈高田皇子(のちの宣化大王)は、手白香皇女の同母妹橘中皇女(武烈のすぐ上の姉)を娶っている。

このように継体大王の一族は盛んに前王朝の子女を迎えたが、それは同時に前王朝と女系でつながることによって、その正当性を天下に主張する意味があったと考えられる。

こうして畿内東辺の豪族連合は大和政権の中枢に入り、その権力を掌握することになった。

ついで継体大王は、大伴金村を大連とし、許勢男人を大臣とし、物部麁鹿火を大連とした。いずれも従来のままであった。

このように旧来の門閥をそのまま登用しているので、継体王朝を新王朝とは見做し難いとの説もあるが、それは継体大王側に人事を一新するだけの力がなかったからであろう。

|

|