|

6 父母の系譜と出身氏族

(1) 父・彦主人王と出身氏族・息長氏

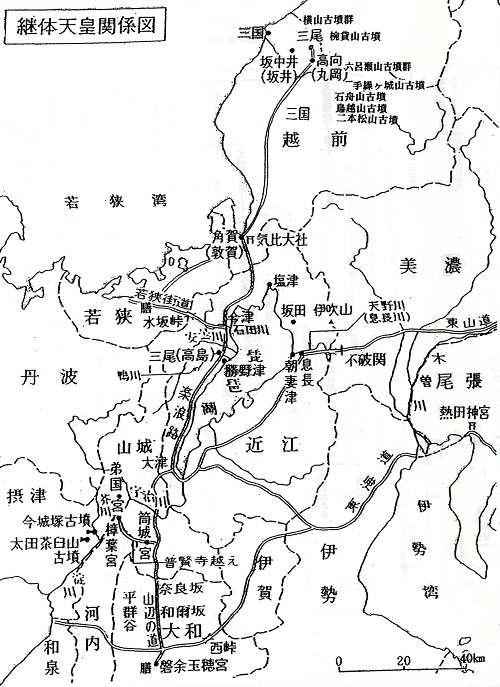

継体大王の父・彦主人(ひこうし)王は、近江の坂田郡姉川流域に土着化(地方豪族化)した王族の

傍系に属する末裔で、5世紀半ば近江国高島郡三尾に別業(なりどころ)を営んでいたと考えられる。

継体大王の父系をみると『日本書紀』は彦主人王を誉田(ほむだ)大王(応神)四世の孫とするが、

その系譜については何も記されていない。また三尾の別業とあるが、その本拠地には全く触れられていない。

一方『上宮記』は、継体大王の父を汗斯(うし)王とし、凡牟都和希(ほむたわけ)王(一般的に応神天皇と考えられる)

より四代の系譜に息長真若中比売(オキナガマワカナカツヒメ)が登場し、それが息長(おきなが)氏に関連する系譜であるとする。

『古事記』によれば、系譜の最後に出てくる太郎子(おおいらつこ・意富富杼)は、三国君・波多君・息長君・

坂田酒人君・山道君・筑紫之末多君・布勢君などの祖になっている(各氏族の訓みについては異本・異説が多い)。

太郎子(おおいらつこ)は、『上宮記』によれば意富富等(おほほど)と記し、継体大王の曽祖父にあたる人物とある。

これらから推察し、ある古代史研究者は朝廷での待遇、王統譜、神話、伝承を分析し、

継体大王の父方の出身氏族は、湖北東部を拠点とした豪族息長氏であろうと解釈している。

息長氏は継体大王の祖先系譜や妃らに多くの名前が見え、深い関係があることは定説になっている。

また息長氏は継体の曽祖父・意富々等(おほほどの)王が始祖であり、意富富等王の祖父が応神大王で、その母・神功皇后の実名は「気長足姫(おきながたらしひめ)」である。

では息長氏とは一体どのような豪族だったのだろうか。息長氏は渡来系氏族で、早くから越前敦賀湊へ進出し、

農業のほか朝鮮半島との海上交易で経済基盤を築き上げた豪族だったようで、敦賀(角鹿)の神を守護神としたという伝承がある。

また、応神の母・神功皇后の実名は「息長足姫」といい、応神の妃の一人に「息長真若中比売」という名前もみられる。

これらから息長氏は渡来系の皇親氏族であり、大王家との系譜が幾重にも密接に絡んでいる。

こうした点を根拠に、ある研究者は継体の出身氏族を息長氏と特定したようである。

ただ、息長氏の系譜は後年、改変された可能性が高く信用できないという研究者もいる。

(2) 母・振媛と出身氏族・三尾氏

振媛(ふりひめ)の祖は「上宮記」の記述を基に古代大和の大王家を血筋とする三尾氏が祖であり、

現在の能登、加賀、越前、近江に広く勢力を張った豪族であるという。

振媛の嫁いだ近江高島郡は、三尾氏一族の出先で、「別業(なりどころ)」の地だったとみられ、

三尾氏の本拠地はあくまで越国(能登・加賀・越前)にあったと考えられる。

その高島郡の地に彦主人王も別業を構えたものであろう。ここでいう「別業」とは、現代の辞書では「別荘」の意味があるが、

古代は、そういった近代的な意味ではなく、「何らかの仕事をする処」という意味合いが強かったようである。

勿論、本宅があっての別業であるが、彦主人王の本宅がどこにあったのかは『日本書紀』に記されていない。

なお、古代の琵琶湖西北岸は鉄資源の産地であった。鉄は4世紀頃には朝鮮半島から鉄鋌(てってい)の形で輸入されていたが、

6世紀になると、日本でも鉄鉱石から鉄材が取り出されるようになったという。

5世紀はその過渡期であり、いろいろの形式が見られ、三尾氏一族や彦主人王もそうした仕事に携わっていたかも知れない。

『古事記』『日本書紀』に、三尾氏の始祖は第11代垂仁大王の皇子・伊波都久和希(イワツクワケ)と記され、

始祖、二代、三代の名が上宮記に記された振媛の系譜に見えるので、振媛は三尾一族とみなされている。

かつて三尾氏の本貫は、近江国高島郡三尾とする説が有力だったようである。しかし近年、ある研究者が天平5年(西暦733年)の

「山城国愛宕郡帳」に越前国坂井郡水尾郷の記載があること紹介し、同じ地名の存在することを明らかにした。

これを受けて別の研究者が『延喜式』の三尾駅も挙げて、三尾氏の本貫は越前国坂井郡の三尾とする新説を提示した。

この三尾氏の本貫を越前とする説は、その後多くの研究者に支持され、近年、有力な説になっている。

しかし、これに異論を唱える研究者もいる。その最も大きな理由は、奈良時代の越前国坂井郡の豪族に関する史料に三尾氏が存在しないこと、

また、三尾氏近江説の根拠を『上宮記一云』に「弥乎国高嶋宮」、『日本書紀』に

「近江国高嶋郡の三尾別業」とあるように、継体大王の父汗斯王の宮は、間違いなく近江国の「三尾」にあったとする。

さらに、三尾氏越前説を主張する研究者の説に対し、越前国坂井郡の地と継体大王との関わりが、

どの史料にも触れられておらず、継体大王が近江の三尾で生まれたのと比較し、弱いというのである。

しかし、これだけの解釈で三尾氏の本貫は近江国三尾であるといえるのか疑問である。

このように継体大王の母系に関しては色々と議論が絶えない。三尾氏であることは、ほぼ固まっているものの、

その本拠地について議論が尽きないのである。それは継体の出身地に繋がる問題でもある。

私は振媛が越前を本拠とした三尾氏の出身だったと考える一人である。「三尾氏は能登の羽咋から生まれた豪族で越前に移り住んだ。

継体が中央に進出した際、一部の三尾氏は継体と行動を共にし、残った三尾氏が三国氏を名乗ったのではないか」と考える研究者説を支持したい。

振媛の先祖は越前にいた三尾氏、振媛は『日本書記』に記してあるとおり、古里越前へ戻ったと考えるのが自然ではなかろうか。

石川県羽咋市の羽咋神社は垂仁天皇の子・磐衝別命(イワツクワケノ命)を主神に祀る。

これは上宮記で振媛の系譜に登場する伊波都久和希(イワツクワケ)と同じ人物と考えられる。

ある研究者は、越前説を肯定的に解釈し、「継体大王即位前記にも、また『上宮記』にも、ともに磐衝別の6世の孫である振媛の居住地として、三国の坂名井をあげ、

また継体大王の父汗斯王が死んでから、親族のいる高向へ帰ったことを記している。

三国の坂名井は、後世の坂井郡であり、また高向は同国坂井郡高向郷の地であって、

磐衝別の子孫を称するものが越前の坂井郡に居住していたことが窺われる」と記している。

また、別の研究者は「私は多分羽咋の方が本拠地ではなかろうかと考える。ただ大和朝廷が出来てからは、

大和が中心だから大和に近い方が本拠地という具合に逆解釈するようになったのではないかと思う。

三尾氏一族は羽咋あたりを本拠地として、加賀から越前の坂井郡、足羽郡、それから跳んで

近江の高島郡あたりにずっと勢力を張っていた。そういう一族だったと思われる」との見解を発表している。

『上宮記』の史料については、母系の最初に記載された「イクムネリヒコ=偉久牟尼利比古大王」なる人物が、垂仁大王に当たり、母系の始祖となっていることに問題はない。

しかし、これは後代の粉飾であって、その次に書かれた偉波都久和希=イワツクワケこそが、本当の始祖ではないだろうか。

『古事記』には「石衝別王は、羽咋君・三尾君の祖ぞ」とある。ここは格別、羽咋君の現れる必然性がない場所であるだけに、羽咋・三尾同祖説はかえって信頼できそうである。

能登の羽咋市=羽咋神社=イワツクワケを祀る=古墳も傍らにある。=朝鮮半島からの渡来者でなかっただろうか。

★二つの三尾氏

振媛の直系尊属の中に三国命と名乗る人物がいたことは確実であり、これは三尾と三国の同族説に重要な論拠を与えるものである。

三国氏と三尾氏を同族とすれば、三尾氏から継体大王に二人の妃を出しており、また継体の母振媛も

三尾氏出身と考えられるので、三国・三尾氏の同族関係を矛盾なく理解することができる。

問題は、『古事記』『日本書紀』に現われる二つの三尾氏の本貫が、越前か近江かの点である。

三尾君堅楲の娘倭媛の子孫が三国氏を名乗り、越前坂井郡の雄族となっている点からみると、この三尾氏は問題なく越前であろう。

残るもう一つ、三尾角折君についてであるが、『日本書紀』が「三尾君堅楲」と「三尾角折君」を微妙な書き方で違わせていることは看過しがたい。

前者は三尾君が氏姓であり、堅楲が名であろう。しかし後者は「三尾角折君」までが氏姓であり、

蘇我田口臣とか阿倍引田臣とか史上多く見られ、いわゆる複姓の可能性がある。

したがって、三尾角折君の角折は地名とも考えられ、現に福井市の足羽川と日野川の合流点近くに角折の地名が残っている。

この福井市角折町の南約18㌔に同市三尾野町という地名もある。また三尾野の東約30㌔の福井市脇三ケ町にある分神社の祭神はイハチワケと伝えられる。

イハツワケの子イハチワケは史上著名な存在ではないから、後世の付会とは考えにくい。

このように越前足羽郡にも三尾氏の存在が窺えるので、第二の三尾氏(三尾角折君)の本拠地を、ここに考えることも可能であろう。

二つの三尾氏が共に越前の豪族であれば、近江国に三尾氏は存在しなかったのであろうか。

はっきり、その存在を否定する研究者もいるが、私は近江高島郡には、三尾氏の一部が出先として出ていたか、或は後世に進出したのではないかと考える。

|

|