1幕末の貨幣政策の混乱

1859(安政6)年の横浜開港時、幕府側は米国大使らの1㌦銀貨の一分銀への両替要求に充分応じられなかった。

そのため1866(慶応2)年の改税約書において、幕府は国外から持ち込まれた金貨、銀貨及び地金を日本貨幣に鋳造請求ができる自由造営寮(局)の設立を確約した。

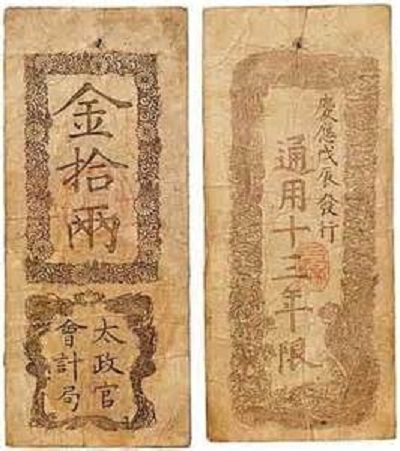

徳川幕府の交わした改税約書を明治新政府が引き継ぎ、1868年6月28日(慶応4年5月9日)、新政府は銀目廃止を布告、丁銀及び小玉銀を廃止し、通貨の「両」への一本化を図った。なお、この年に太政官札、府県札が発行された。

太政官札は明治維新直後に発行され、いずれ新貨幣と交換されることになっていたが、新政府にはその余裕がなかった。

さらに当時の財政事情の窮迫や新貨幣不足などに対処して、政府は為替座三井組の名義で新しい円単位の紙幣を発行した(明治4~5年発行の大蔵省兌換証券と開拓使兌換証券)。

次いで政府は旧紙幣を回収するため、ドイツに印刷を委託し1872(明治5)年、新紙幣・明治通宝札を発行し、1878(明治11)年に政府紙幣をこれに統一した。

|

| 太政官拾両札1868年発行 |

幕末から維新直後にかけて、国内には多種多様の貨幣が混在し、額面でなく実質価値の相場で取引され、加えて贋造貨幣が横行するなど貨幣政策は混乱していた。このため国外からこれらの改善を求められた。

1869年8月19日(明治2年7月12日)、高輪談判において二分判(金)を主とする贋造貨幣の処理について、新政府と5ヵ国の駐日公使との間で交渉が行われ、近代貨幣制度の導入を公約した。

2近代貨幣制度の確立…「円」の誕生

幕末から維新直後の幣制混乱の中で、明治新政府は国際的に信頼される貨幣発行の必要性に迫られ、

さらに外国人大使から金銀地金を持込んで本位貨幣を自由に鋳造できる造幣寮設立の強い要望をうけていた。

1868(明治元)年、新政府は西洋式貨幣を製造するため香港から造幣機械を購入し、キンドル、ガウランドら英国人技師を招いて造幣寮の設立準備を開始し、1871(明治4)年2月、造幣寮(現在の造営局)を開設した。

さらに、新政府は、欧米先進国に対抗できる強国を作るため、富国強兵・殖産興業(近代産業育成)政策を進めた。

そのためには近代的な貨幣制度を確立する必要があり、1871年6月17日(明治4年5月10日)「新貨条例(明治4年太政官布告第267号)」を公布、貨幣単位を四進法の「両・分・朱」から十進法の「円・銭・厘」に改めた。

(1)新貨条例の要点

1871(明治4)年5月公布の新貨条例の要点は次のとおり。

①金貨を本位貨幣として無制限に通用させ、銀貨と銅貨を補助貨幣とする。

②「円」を基本とし円の100分の1を「銭」、銭の10分の1を「厘」とした十進法の単位を採用する。

③貨幣は近代洋式製法による円形の打刻貨幣とする。

ことなどが定められた。

円の金平価は1円=純金1.5㌘とし、これに基づき純度90%の本位金貨である1,2,5,10,20円金貨を鋳造し発行した。

この頃、流通の大半を占めていた金貨・万延二分判2枚分の含有金量の合計が、メキシコ銀1㌦及び米国の1㌦金貨の含有金量の実質価値に近かったので、1㌦金貨に近似する質量の1円金貨を発行することにした。

|

|

|

| 一円金貨1871年 |

二円金貨1871年 |

五円金貨1871年 |

|

|

| 十円金貨1871年 |

二十円金貨1871年 |

▽一円金貨(大型):量目1.6667㌘、直径13.515㍉、品位:金900、銅100

年銘:1871(明治4)年…1872(明治5)年発行

▽一円金貨(小型):量目1.6667㌘、直径12.121㍉、品位:同上

年銘:1874(明治7)年~1880(明治13)年、明治25年銘が存在する。

1円金貨は、最初の試作段階の明治3年銘は表が龍図であったが、極印が不明瞭であったため、試作のみに終り(その試作品が現存するかどうかは不明)

一円の額面標記だけの図案に改められ、明治4(1871)年銘として鋳造され、明治5(1872)年に発行された。

注:1897(明治30)年3月の貨幣法により2円で通用する。

▽二円金貨(大型):量目3.3333㌘、直径17.484㍉、品位:金900、銅100

年銘:1870(明治3)年…1871(明治4)年以降発行

▽二円金貨(小型):量目3.3333㌘、直径16.969㍉、品位:同上

年銘:1876(明治9)年~1880(明治13)年、明治25年銘が存在する。

注:1897(明治30)年3月の貨幣法により4円で通用する。

▽五円金貨(大型):量目8.3333㌘、直径23.848㍉、品位:金900、銅100

年銘:1870(明治3)年~1871(明治4)年…1871(明治4)年以降発行

▽五円金貨(小型):量目8.3333㌘、直径21.819㍉、品位:同上

年銘:1872(明治5)年~1897(明治30)年

注:1897(明治30)年3月の貨幣法により10円で通用する。

▽十円金貨(初版):量目16.6667㌘、直径29.424㍉、品位:同上

年銘:1871(明治4)年…製造期間1871年~1873年

▽十円金貨(改版):量目 同上、直径29.394㍉、品位:同上

年銘:1876(明治9)年~1880(明治13)年、明治25年銘が存在する。

製造期間1875年12月~1880年2月

注:1897(明治30)年3月の貨幣法により20円で通用する。

▽二十円金貨(初版):量目33.3333㌘、直径35.0606㍉、品位:同上

年銘:1870(明治3)年銘で1871(明治4)年以降発行

製造期間1871年8月~1872年

▽二十円金貨(改版):量目、直径、品位:同上

年銘:1876(明治9)年~1880(明治13)年、明治25年銘が存在

製造期間1875(明治8)年12月~1880(明治13)年2月

注:1897(明治30)年3月の貨幣法により40円で通用する。

新貨の通貨単位「円」は「両」と等価とされたので、新通貨単位への移行は比較的スムーズに行われた。

小判その他の金貨は、分析に基づく金銀含有量により新貨幣「円」との交換比率が設定され、1874(明治7)年9月までに新貨幣と引替えることになった。

しかし、引替え期限は度々延期され、最終的な交換期限は1888(明治21)年末になった。

○新旧貨幣の交換比率

円単位貨幣の普及に伴い、江戸時代及び明治初期の貨幣は1874(明治7)年から概ね次のような規則で交換された。

①古金銀貨

品位等を基に定められた引換価格により新貨幣に交換。

②明治初期の両単位政府紙幣

金1両=1円で新紙幣(明治通宝札)に交換。

③藩札、府県札

廃藩置県の際の発行高、引換え準備高(金銀貨の手持ち準備)を基に定められた引換え価格により、新紙幣及び小額貨幣に交換。

なお、旧銭貨は銅貨不足のため新貨幣単位に読み替えて通用させた。

○旧貨幣「金1両」の引換え価格

| ●旧貨幣 |

●引換え価格 |

| 太政官札金一両 |

1円 |

| 万延小判1枚 |

1円30銭4厘 |

| 万延二分金2枚* |

1円8銭6厘 |

| 万延一分金4枚 |

1円30銭4厘 |

| 万延二朱金8枚 |

1円8銭9厘 |

| 安政一分銀4枚* |

1円24銭7厘 |

| 嘉永一朱銀16枚* |

1円16銭4厘 |

*維新政府の貨幣司が製造した貨幣を含む

○額面「金1両」の藩札の引換え価格(例)

| ●藩 名 |

●引換え価格 |

| 尼 崎 |

1円 |

| 米 沢 |

1円 |

| 富 山 |

98銭 |

| 松 代 |

88銭9厘 |

| 彦 根 |

80銭8厘 |

| 高 崎 |

71銭4厘 |

| 郡 上 |

66銭7厘 |

| 弘 前 |

53銭3厘 |

| 高 知 |

33銭3厘 |

| 鹿児島 |

32銭2厘 |

次に銀貨はメキシコ8レアル銀貨をモデルに1円銀貨(本位銀貨)を鋳造し発行した。

|

|

| メキシコ8レアル銀貨 |

旧1円銀貨(貿易銀貨)1871年 |

メキシコ銀貨は19世紀に貿易決済用として国際的に流通していた大型洋銀(貿易銀貨)で、特に幕末期、日本へ流入していた。

当時、国内では銀本位制を採択する意見が大勢を占めたが、財政研究のため米国に渡っていた伊藤博文が、世界の大勢から金本位制を採るべきと強く主張し金本位制が採択され、

メキシコ銀と同質量の1円銀貨は貿易決済用銀貨として発行されることになった。その他補助貨幣として5、10、20、50銭銀貨が鋳造・発行された。

なお、貿易決済用銀貨は1878(明治11)年、国内において無制限で通用することになった。

○新貨条例 1871(明治4)年制定の補助銀貨

|

|

| 五銭銀貨1871年 |

十銭銀貨1871年 |

|

|

| 二十銭銀貨1871年 |

五十銭銀貨1871年 |

▽五銭銀貨(旭日龍):量目1.25㌘、直径15.151㍉(実測15.76㍉)

年銘:1870(明治3)年~1871(明治4)年

最初の銀貨のうち最も小型の五銭銀貨は、当初製造された極印が硬度不足のうえ、彫りも浅かったため、鋳造された明治3年銘の硬貨は非常に出来が悪く、龍の鱗が不明瞭なものがほとんどであった。

明治4年銘の硬貨は作り直した極印を使用したが、それでも綺麗に鋳造できる硬貨の数は僅かであった。

このため明治5(1982)年3月、龍図に替え「五銭」の文字に改正して新たな硬貨を鋳造した。

▽十銭銀貨(旭日龍):量目2.50㌘、直径17.575㍉(実測18.18㍉)

年銘:1870(明治3)年

▽二十銭銀貨(旭日龍):量目5.00㌘、直径23.3333㍉(実測24.09㍉)

年銘:1870(明治3)年~1871(明治4)年

▽五十銭銀貨(旭日龍):量目12.50㌘、直径31.515㍉(実測32.12㍉)

年銘:1870(明治3)年~1871(明治4)年

▽五銭銀貨(大字):量目1.25㌘、直径15.151㍉(実測15.76㍉)

年銘:1871(明治4)年

▽五十銭銀貨(旭日龍)(小型):量目12.50㌘、直径30.909㍉

年銘:1871(明治4)年

五十銭銀貨は、新たに英国から導入した鋳造機で最初に鋳造する硬貨として、1872(明治5)年11月に直径を縮小した新しい材質の極印により鋳造された。

このとき二十銭・十銭・五銭についても法律で直径・量目が改正され、量目は縮小した五十銭銀貨に比例するように定められたが、製造されなかった。

○新貨条例 1873(明治6)年改正の補助銀貨…1953(昭和28)年末廃止

▽五十銭銀貨(龍)…量目13.478㌘、直径30.909㍉

年銘:1873(明治6)年~1885(明治18)年

1873(明治6)年2月、補助銀貨の量目が貿易一圓銀貨と比較して不足していることに対する不信感を払しょくするため、

一圓銀貨との額面による比例とし、表裏の図案を縦転式に変更して「銭」の額面を「SEN」と表記するなど西洋式のものに改正された。

これ以降の硬貨は極印の材質が変更されて硬度が保てるようになり、新しい英国製の鋳造機を使用することで、明治3年銘の硬貨のような不明瞭な出来の硬貨はなくなった。

▽二十銭銀貨(龍)…量目5.391㌘、直径22.424㍉(実測22.87㍉)

年銘:1873(明治6)年~1896(明治29)年

▽十銭銀貨(龍)…量目2.696㌘、直径17.575㍉(実測18.18㍉)

年銘:1873(明治6)年~1896(明治29)年

▽五銭銀貨(龍)…量目1.348㌘、直径15.151㍉

年銘:1873(明治6)年~1880(明治13)年

五銭銀貨もサイズ過小から1880(明治13)年をもって製造停止となり、流通不便貨幣としての扱いを受けていたため、1889(明治22)年、代わりに五銭白銅貨が発行されることとなった。

旧銭貨は、1871(明治4)年の新貨条例で円・銭・厘の通貨体制に移行したため、以後、次の額で少額貨幣として引き続き使用された。

○1871(明治4)年12月19日太政官布告第658号

▪寛永通宝銅一文銭=1厘

▪寛永通宝真鍮四文銭=2厘

○1872(明治5)年9月24日太政官布告第283号

▪寛永通宝鉄一文銭=1/16厘

▪寛永通宝鉄四文銭=1/8厘

このうち銅銭・真鍮銭は引き続き通用し、特に明治政府は1厘貨幣をあまり発行しなかったため、寛永通宝銅銭が1厘単位の貨幣として主な役割を果たした。

鉄銭は、1973(明治6)年12月に太政官からの指令で、勝手に鋳潰しても差し支えないとされ、事実上の貨幣資格を失った(法的には明治30年9月末まで通用)。

次に1871(明治4)年、明治政府は藩札処分令を発し、藩札を廃止することにしたが、同年、藩札の発行状況を調べたところ、全国の藩の約8割に当たる244藩、14代官所、9旗本領が紙幣を発行していた。

江戸後期までは西日本を中心とした銀遣い経済下の諸藩の発行が中心であったが、幕末の混乱によって幕府の強力な統制が減退・消滅し、

諸藩は、その混乱に伴う財政危機を紙幣発行により賄おうとした結果、関東諸藩を中心に新規に発行する藩が続出したのである。

明治政府は同年の廃藩置県を機に藩札回収令を発布し、各藩札を新貨幣単位(円、銭、厘)により価格査定し、実交換相場による藩札回収を始めた。

5銭以上と査定されたものは1872(明治5)年発行の新紙幣(明治通宝50銭札・10円札)と、5銭未満のものは新貨(5銭銀貨等)と交換されることになったが、新貨鋳造が間に合わなかったため、旧藩札に新価格を押捺して流通させた。

|

|

| 新紙幣(明治通宝10円札)1872年 |

新貨(5銭銀貨)1871年 |

1874(明治7)年に次のような新銅貨の鋳造が進み、ようやく交換が開始され、最終的に処理が完了したのは5年後の1879(明治12)年6月であった。

なお、1874(明治7)年、江戸時代の金貨・銀貨が通用停止となった。

○1873(明治6)年制定の銅貨…廃止年1953(昭和28)年12月31日

|

|

|

|

| 一銭銅貨1873年 |

二銭銅貨1873年 |

半銭銅貨1873年 |

一厘銅貨1873年 |

▽一銭銅貨:量目7.128㌘、直径27.878㍉

年銘:1873(明治6)年~1888(明治21)年

▽二銭銅貨:量目14.256㌘、直径31.818㍉

年銘:1873(明治6)年~1884(明治17)年

二銭銅貨はサイズが過大であり、逆に一厘銅貨は過小であったため流通不便貨幣としての扱いを受け、1884(明治17)年をもって製造停止となった。

▽半銭銅貨:量目3.564㌘、直径21.818㍉

年銘:1873(明治6)年~1888(明治21)年

▽一厘銅貨:量目0.907㌘、直径15.757㍉

年銘:1873(明治6)年~1884(明治17)年

○1874~1875(明治7~8)年発行の一円銀貨(新)と本位銀貨(貿易一円銀貨)

|

|

| 一円銀貨(新)1874年 |

貿易一円銀貨1875年 |

量目26.956㌘直径37.575㍉(実38.48ミリ)

年銘:1874(明治7)年~1897(明治30)年

|

量目27.216㌘、直径38.58㍉

年銘:1875(明治8)年~1877(明治10)年

|

明治初期においては、発行枚数が多く良質の墨銀(洋銀)の流通が世界的に優勢を占める中、貿易一圓銀貨の国際的地位向上を図るため、

アメリカ合衆国に倣い1875(明治8)年に、量目を420グレーンに増量した貿易銀貨が発行された。

しかし日米両国の貿易銀貨は鋳潰しの対象となるだけであったため、1878(明治11)年に再び元の一圓銀貨に復帰し、

通用が貿易専用に限られていたものを、国内でも本位金貨と等価に無制限通用を認め、事実上の金銀複本位制となった。

1897(明治30)年「貨幣法」が施行され、本格的な金本位制がスタートしたため、それまで事実上の本位貨幣の地位を占めていた一円銀貨は、1898(明治31)年4月1日限りで国内において通用停止となった。

(2)国立銀行紙幣の発行と紙幣価値の下落…19世紀後半(1870年代後半)

政府は、民間銀行に兌換銀行券を発行させ、殖産興業資金の供給をはかるため、1872(明治5)年「国立銀行条例」を制定した。

これにより国立銀行(民間銀行)が設立され、国立銀行紙幣が発行されたが、1876(明治9)年、条例改正により、国立銀行紙幣は事実上不換紙幣となった。

政府は1877(明治10)年、西南戦争の戦費を不換紙幣の増発でまかなった。このため、膨大な紙幣が流通するようになり、紙幣価値は大幅に下落し、紙幣に対する信用が大きく揺らいだ。

紙幣で測った米価は、西南戦争前に比べ2倍に急騰し、銀貨に対する紙幣の価値も暴落した。

○1873(明治6)年発行…国立銀行紙幣十円券(旧券)

初期の国立銀行紙幣(旧券)はアメリカの印刷会社に委託して製造された(発行銀行が頭取名、印鑑等を捺印)ため、

その規格、デザイン、色彩などがアメリカのナショナルバンク紙幣に類似していた。

○1877(明治10)年発行…国立銀行紙幣五円券(新券)

|

|

| 国立銀行紙幣10円券(旧券)1873年 |

国立銀行紙幣5円券(新券)1877年 |

(3)日本銀行の誕生と兌換制度の確立…19世紀後半(1880年代)

1881(明治14)年、松方正義が大蔵卿に就任した。松方大蔵卿は、紙幣価値の下落は不換紙幣の過剰な発行が原因と考え、緊縮財政による剰余金で不換紙幣の整理を断行した。

また、松方大蔵卿は、兌換制度の確立と近代的な通貨・金融制度の確立を目的として中央銀行設立の準備を進め、1882(明治15)年10月、日本銀行が開業した。

日本銀行の創立当時は紙幣と銀貨との価格差がなお大きかったが、その後の紙幣整理の進展などにより、紙幣の価値が銀貨とほぼ同程度に回復した。

そこで日本銀行は1885(明治18)年に銀行券の発行に踏み切った。これは本位貨幣の一円銀貨と引き換えられる日本銀行兌換銀券「大黒札」であった。

松方大蔵卿は、欧州主要国にならい金本位制を理想としたが、日本は蓄積していた正貨が銀であったため、銀本位制となった。

日本銀行券は円滑に流通し、整理が進めれられていた国立銀行紙幣と政府紙幣は1899(明治32)年末で通用停止となり、我が国の紙幣は日本銀行券に統一された。

○1883(明治16)年発行 政府改造紙幣「神功皇后札」拾円札

「神功皇后札」は「明治通宝札」に偽造が多発したため、1881(明治14)年、一円券を初めとし、改刷発行した政府紙幣である。

わが国初の人像入り、かつ女性肖像入り紙幣である。紙幣寮の技術者であったイタリア人彫刻家キヨソネが原版を作成したため、肖像の風貌は外国女性風になっている。

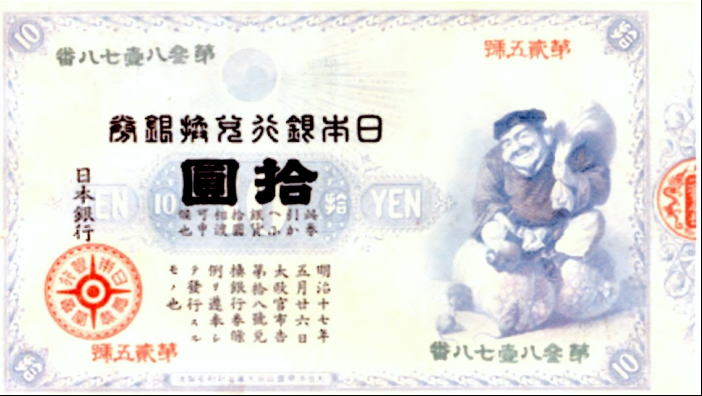

○1885(明治18)年発行 日本銀行兌換銀券「大黒札」拾円札

|

|

| 政府紙幣「神功皇后札」改造拾円札1883年 |

日本銀行j兌換銀券「大黒札」拾円札1885年 |

○1885(明治18)年9月8日発行…日本銀行兌換銀券「大黒札」旧一円券

○1885(明治18)年9月8日発行…日本銀行兌換銀券「大黒札」旧百円券

○1886(明治19)年1月4日発行…日本銀行兌換銀券「大黒札」旧五円券

○1888(明治21)年12月3日発行…日本銀行兌換銀券 改造五円券

○1888(明治21)年制定の白銅貨幣

|

| 五銭白銅貨幣(菊)1889年発行 |

|

量目4.665㌘、直径20.606㍉

年銘:1889(明治22)年~1897(明治30)年

|

この菊五銭白銅貨は繊細な明治貨幣の中にあって、シンプルで斬新なデザインが大いに受けたが、偽造貨幣の対象ともなったため、1897(明治30)年施行の貨幣法により稲穂の図柄に改正された。

このとき同法により一銭青銅貨及び五厘青銅貨も、以前の一銭銅貨及び半銭銅貨と同様のデザインで制定されたが、試作すら行われなかった。

(4)銀本位制から金本位制の確立…19世紀末~20世紀初(1890~1910年代)

1877(明治10)年代~1887(明治20)年代に多額の金貨が流出したことや、金貨の製造が衰退する一方、

一円銀貨の製造高は躍進を続け、日本は事実上銀本位制となり、兌換銀行券も金準備の不足から兌換銀券の発行だけであった。

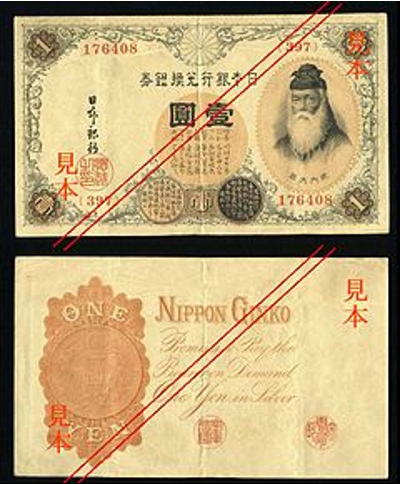

○1889(明治22)年5月1日発行 日本銀行兌換銀券 改造一円券

寸法 縦85㍉、横145㍉ 表面 武内宿禰、裏面 一円銀貨

|

| 日本銀行兌換銀券 改造一円券1889年 |

○1890(明治23)年9月12日発行 日本銀行兌換銀券 改造十円券

寸法 縦100㍉、横169㍉ 表面 和気清麻呂 裏面 彩紋

○1891(明治24)年11月15日発行:日本銀行兌換銀券 改造百円券

寸法 縦130㍉、横210㍉ 表面 藤原鎌足 裏面彩紋

しかし、国際的な銀相場の下落に伴い、1887(明治20)年代後半には円は金に対し明治初期の約半分に下落していた。

大蔵大臣松方正義は通貨の安定を図るためには本格的な金本位制が不可欠であると考えた。

しかし、金準備の不足から本格的な金本位制に踏み切るのは困難との意見が多数を占めていた。

折しも、1895(明治28)年から約3年かけて日清戦争による賠償金2億3150万両(テール)、英国金貨にして3808万ポンドを清国から受領することになった。

欧米先進国は、19世紀後半、銀本位制から金本位制へと移行していた。1896(明治29)年、再び内閣総理大臣に就任して大蔵大臣を兼任した松方正義は、これを好機に日本も先進国の大勢に従い、金本位制施行に踏み切った。

1897(明治30)年10月1日、純金0.75㌘(二分)=1円とする新たな「貨幣法」を施行し、日清戦争の賠償金を準備金として金本位制を確立した。こうして日本は国際的な経済・金融秩序に加わることになった。

日本銀行券はそれまで「日本銀行兌換銀券」だったのが、金貨と交換(兌換)できる「日本銀行兌換券」となった。

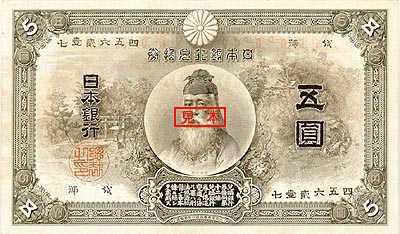

○1899(明治32)年発行 日本銀行兌換券甲五円券

|

| 日本銀行兌換券甲五円券1899年 |

○1899(明治32)年10月1日発行 日本銀行兌換券甲十円券

寸法 縦96㍉、横159㍉

表面 和気清麻呂と護王神社 裏面 猪と英語表記の兌換文言

|

| 日本銀行兌換券甲十円券1899年 |

上記10円札は、銀本位制から金本位制への移行に伴い、金兌換券として発行された。肖像になっている和気清麻呂は猪によって難事を救われたとの伝説があり、裏面の猪はこの伝説に基づいていると思われる。そのデザインから通称は「裏猪10円」と呼ばれた。

新貨条例で発行された旧金貨は全て額面の2倍の通用力を有することになった。この法律による基準で新たな金貨が鋳造されたが、額面は5,10,20円の3種類のみであった。

○1897(明治30)年制定の貨幣法による新金貨

|

|

|

| 五円金貨1897年 |

十円金貨1897年 |

二十円金貨1897年 |

▽五円金貨:品位 金900 銅100 量目4.1667㌘ 直径16.969㍉

年銘:1897(明治30)年~1930(昭和5)年銘

(製造期間:明治30年9月~昭和5年2月)

廃止:1988(昭和63)年3月31日

▽十円金貨:品位 金900 銅100 量目8.333㌘ 直径21.212㍉

年銘:1897(明治30)年~1910(明治43)年銘

(製造期間:明治30年6月~43年3月)

廃止:1988(昭和63)年3月31日

▽二十円金貨:品位 金900 銅100 量目16.6667㌘ 直径28.7878㍉

年銘:1897(明治30)年~1932(昭和7)年銘

(製造期間:明治30年7月~昭和7年1月)

廃止:1988(昭和63)年3月31日

▪昭和7年銘は、1932(昭和7)年1月の約20日間のみ鋳造された。市場には流通せず、幻の金貨と呼ばれる。

1872(明治5)年から1917(大正6)年までの金貨の流通状況をみると、貿易赤字及び円の下落による金貨の海外流出(輸出)が、いかに激しいものであったかが窺える。

旧金貨は発行高の8割以上、新金貨も発行高の7~8割が海外に流出した。また、国内残高も、その大半が正貨準備として日本銀行に保管され、市場で流通したものはごく一部であった。

このような状況は「金貨の流通なき金本位制」とも呼ばれた。1914(大正3)年に始まった第一次世界大戦による大戦景気により日本銀行券の需要は増大した。

○1897(明治30)年制定の補助銀貨

▽五十銭銀貨(龍)…量目13.478㌘(3.5942匁)、直径30.909㍉

年銘:1897(明治30)年~1905(明治38)年

|

| 五十銭銀貨(龍)1897年 |

▽二十銭銀貨(龍)…量目5.391㌘(1.4377匁)、直径22.424㍉(実測22.87㍉)

年銘:1897(明治30)年~1905(明治38)年

|

| 二十銭銀貨(龍)1897年 |

▽十銭銀貨(龍)…量目2.696㌘(0.7188匁)、直径17.575㍉(実測18.18㍉)

年銘:1897(明治30)年~1906(明治39)年

|

| 十銭銀貨(龍)1897年 |

○1897(明治30)年制定の白銅貨・1898(明治31)年改正の青銅貨

|

|

| 五銭白銅貨幣(稲)1897年 |

一銭青銅貨幣(稲)1898年 |

|

量目4.665㌘、直径20.606㍉

年銘:1897(明治30)年~1915(大正4)年

|

量目7.128㌘、直径27.878㍉

年銘:1898(明治31)年~1915(大正4)年

|

○1899(明治32)年4月1日発行:日本銀行兌換券甲号券額面五円

寸法 縦85㍉、横146㍉

表面 武内宿禰と宇部神社 裏面 英語表記の兌換文言

銀本位制から金本位制への移行に伴い、金兌換券として発行された。通称は表面中央に武内宿禰が描かれていることから「中央武内5円」と呼ばれた。

○1900(明治33)年12月25日発行:日本銀行兌換券甲号券額面100円(百圓)

前期甲号券は組番号に「いろは」を変体仮名で表記し、通し番号は漢数字であった。後期甲号券は組番号・通し番号共にアラビア数字である。

また、裏面に製造年が、和暦で記載されている。裏面の模様が紫色であることから、通称「裏紫100円」と呼ばれた。

○1901(明治34)年発行:台湾銀行券引換元圓銀

▽一円銀貨…量目26.956㌘、直径37.575㍉(実測38.03㍉)

年銘:1901(明治34)年~1914(大正3)年

日本国内では通貨として通用せず。

|

| 台湾銀行券引換元一円銀1901年 |

○1906(明治39)年・1907(明治40)年改正の補助銀貨

▽五十銭銀貨(旭日)…量目10.125㌘(2.70匁)、直径27.272㍉

年銘:1906(明治39)年~1917(大正6)年

|

| 五十銭銀貨(旭日)1906年 |

▽二十銭銀貨(旭日)…量目4.050㌘(1.08匁)、直径20.303㍉

年銘:1906(明治39)年~1911(明治44)年

|

| 二十銭銀貨(旭日)1906年 |

▽十銭銀貨(旭日)…量目2.696㌘、直径17.575㍉(実測18.18㍉)

年銘:1906(明治39)年

日本銀行に交付(発行)されたが、流通させず1907(明治40)年3月までに引き揚げ鋳潰した。

▽十銭銀貨(旭日)(量目改正)…量目2.250㌘(0.60匁)、直径17.575㍉

年銘:1907(明治40)年~1917(大正6)年

|

| 十銭銀貨(旭日)量目改正1907年 |

○1910(明治43)年9月1日発行:日本銀行兌換券乙号券額面五円

寸法 縦78㍉、横136㍉

表面 菅原道真 裏面 北野天満宮と英語表記の兌換文言

透かしが大黒天であることから、通称「透かし大黒5円」と呼ばれた。肖像画の表情と大黒天の透かしが不気味で「幽霊札」と呼ばれ不評だった。

○1915(大正4)年5月1日発行:日本銀行兌換券乙号券額面十円(拾圓)

寸法 縦89㍉、横139㍉

表面 和気清麻呂と護王神社 裏面 英語表記の兌換文言

日本銀行券中唯一、左側に肖像画が描かれている。そのため通称は「左和気10円」と呼ばれた。

○1916(大正5)年、1920(大正9)年制定及び改正の白銅貨・青銅貨

▽五厘青銅貨幣(桐) … 量目2.100㌘(0.56匁)、直径18.787㍉

年銘:1916(大正5)年~1919(大正8)年

▽一銭青銅貨幣(桐) … 量目3.750㌘(1.00匁)、直径23.030㍉

年銘:1916(大正5)年~1938(昭和13)年

▽五銭白銅貨幣(大型)…量目4.275㌘(1.14匁)、直径20.606㍉

年銘:1917(大正6)年~1920(大正9)年

▽五銭白銅貨幣(小型)…量目2.625(0.70匁)、直径19.091㍉

年銘:1920(大正9)年~1932(昭和7)年

▽十銭白銅貨幣 … 量目3.750㌘(1.00匁)、直径22.121㍉

年銘:1920(大正9)年~1932(昭和7)年

|

|

|

| 五厘青銅貨幣(桐)1916年 |

一銭青銅貨幣(桐)1916年 |

五銭白銅貨幣(大型)1917年 |

|

|

| 五銭白銅貨幣(小型)1920年 |

十銭白銅貨幣1920年 |

1916(大正5)年、一銭及び五厘の青銅貨が小型化され発行された。続いて1916(大正6)年、五銭白銅貨は造幣局始まって以来の有孔貨幣となった。

さらに銀価格の高騰から、1920(大正9)年に十銭も白銅貨となり、バランスをとるため五銭は小型化された。1920(大正9)年から白銅貨の通用制限額が五円に引き上げられた。

○1916(大正5)年12月15日発行:日本銀行兌換券丙号券額面五円

寸法 縦73㍉、横130㍉

表面 武内宿禰と宇部神社 裏面 英語表記の兌換文言

通称は「大正武内5円」「白ひげ5円」と呼称された。

(5)金貨及び金地金の輸出停止…20世紀前半(1917年~1922年)

1914(大正3)年に始まった第一次世界大戦による大戦景気により日本銀行券の需要は増大した。

しかし、大戦の影響による金の国外流出を防止するため、兌換及び輸出の一時停止を行う世界の流れに伴い、日本でも1917(大正6)年9月に金貨及び金地金の輸出が停止された。

この時点で兌換は停止されなかったが、輸出禁止は事実上の兌換停止と同じ効果をもたらした。

大正時代まで日本では10銭、20銭、50銭は銀貨で発行されていた。しかし第一次世界大戦で日本は欧州戦線から遠く離れていたので、戦争特需で大幅な貿易黒字をもたらしたが、価格高騰による戦時インフレが発生した。

そのため銀価格が急騰し、銀貨の額面を超える価格になり、銀貨が鋳潰される危機に陥った。

当初、政府は銀貨の発行を継続するため、銀含有量を減らした銀貨を発行することを検討したが、さらに銀価格が高騰したため、ついに銀貨の発行を停止した。

銀貨発行の困難な状況下において、補助貨幣の不足を補う為に政府紙幣が発行された。

これは明治時代に発行された低額面改造紙幣の図案を流用したもので、一部文字が変更されたほか、硬貨と同じく発行年が記入されている。

1919(大正8)年末の政府紙幣の流通額は1億4530万円であったが、発行に際し政府は大戦終結後1年までしか発行できないという制約を取り決めた。

しかし、1919(大正8)年の大戦終結後も、しばらくは補助貨幣の不足が続いたため、発行が継続され、1922(大正11)年まで政府紙幣は発行された。

戦争終結により銀価格が落ち着いたため、銀貨の発行は再開されたが、10銭硬貨は白銅(ニッケルと銅の合金)素材に変更され、50銭硬貨は小型化し、20銭硬貨は発行されなかった。

○1917(大正6)年11月8日発行 大正小額政府紙幣(額面10銭、20銭、50銭)

寸法:10銭…縦54㍉、横86㍉ 発行年 大正6年~大正10年

20銭…縦58㍉、横92㍉ 々 大正6年~大正8年

50銭…縦65㍉、横103㍉ 々 大正6年~大正11年

表面 大蔵大臣印と菊花紋章 裏面 彩文模様

|

|

| 大正小額政府紙幣10銭(表) |

左同(裏) |

○1918(大正7)年改正の補助銀貨

▽五十銭銀貨(八咫烏)…量目6.750㌘(1.80匁)、直径24.848㍉

年銘:1918(大正7)年~1919(大正8)年

日本銀行に交付(発行)されたが、流通させずに1923(大正12)年までに引き揚げ鋳潰された。

▽十銭銀貨(八咫烏)…量目1.500㌘(0.40匁)、直径16.061㍉

年銘:1918(大正7)年~1919(大正8)年

日本銀行に交付(発行)されたが、流通させずに1923(大正12)年までに引き揚げ鋳潰された。

○1922(大正11)年改正の補助銀貨

▽五十銭銀貨(鳳凰)…量目4.950㌘(1.32匁)、直径23.5㍉

年銘:1922(大正11)年~1938(昭和13)年

|

| 五十銭銀貨(鳳凰)1922年 |

(6)金融恐慌の発生…20世紀前半(1920年代)

1919(大正8)年、第一次世界大戦が終わり、ヨーロッパ諸国が復興してくると、日本の輸出は減少し、各産業を不況の波が襲った。

1923(大正12)年には関東大震災にも見舞われ、日本経済は大きな打撃を受けた。そうしたなか1927(昭和2)年3月、金融恐慌が起こった。

日本銀行は多額の日本銀行券を発行し、預金者の不安を鎮めることに努め、政府は3週間のモラトリアム(支払猶予令)を発令するなどの対策を講じた。

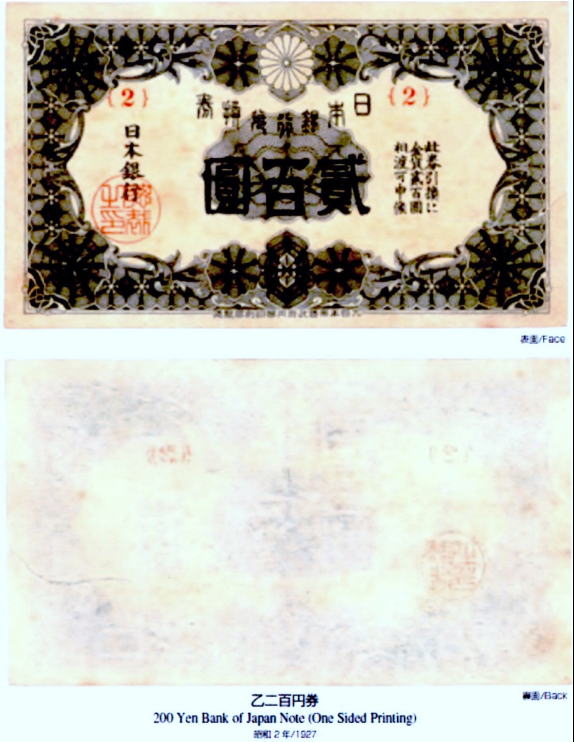

不安にかられた人々が預金の引き出しに殺到する取付け騒ぎが拡がり、日本銀行券が不足したため、急遽裏面の印刷を省いた二百円券(裏白券)を発行した。

○日本銀行兌換券 乙二百円券 1927(昭和2)年=裏面白券

|

| 日本銀行兌換券 乙二百円券(裏白券)1927年 |

1920(大正9)年代後半に金解禁が世界的な流れとなる中、日本に対しても解禁の要望が高まり、1930(昭和5)年1月、内閣総理大臣濱口雄幸のもと大蔵大臣井上準之助により金解禁が行われた。

しかし、円相場下落の中、旧平価による解禁を行ったため、多額の金貨及び金地金の流出を招き、翌年の1931(昭和6)年12月に再び、兌換停止、輸出が禁止となり、その後兌換が再開されることはなかった。

1941(昭和16)年には銀行券の発行が金の保有量に制約されないこととなり、その翌年の日本銀行法制定により法律上も兌換の義務がなくなって、我が国は管理通貨制度へ移行した。

有名無実化した貨幣法は、法的には1988(昭和63)年まで生き続けることになる。紙幣の金兌換は停止されてはいたものの、

新旧の本位金貨は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)施行によって1988(昭和63)年3月31日限りで廃止となるまで、法令上は長期に亘って現行通貨であった。

廃止された本位金貨と現行通貨との引換えは、原則として1988(昭和63)年4月1日より9月30日までと設定されたが、引換え実績は0枚であった。

本位貨幣の廃止に伴い、日本は名実ともに管理通貨制度に移行したのである。

|