1金本位制から管理通貨制へ…20世紀前半(1930年代)

1929(昭和4)年、ニューヨーク・ウォール街での株価大暴落をきっかけとする世界恐慌の影響で、イギリスは1931(昭和6)年9月に金本位制から離脱した。

欧州各国はイギリスに続いて金本位制を停止し、日本も1931(昭和6)年12月に銀行券の金貨兌換を停止し、金本位制から離脱した。

1938(昭和13)年6月、貨幣資材調達事情の変化に対し、勅令による様式変更を可能とするため臨時通貨法が施行された。

当初は戦時における時限立法であったが、戦後、期限が削除された上に、激しいインフレに伴い、円単位の臨時補助貨幣が追加されるという事態を招いた。

1942(昭和17)年2月、日本銀行法が制定され、今日につながる弾力的な管理通貨制度が採用された。

この制度のもとでは、日本銀行券は金貨と交換不可能で、通貨の発行量を中央銀行が調節することになった。

日本銀行法により券面の金貨引換文言が消え、「日本銀行兌換券」は「日本銀行券」となった。

○1930(昭和5)年1月11日発行:日本銀行兌換券乙百円券

寸法 縦93㍉、横162㍉

表面 聖徳太子と夢殿 裏面 法隆寺

|

| 日本銀行兌換券乙百円券1930年 |

表面のデザインは不換紙幣であるい号券に流用されている。またA号券のデザインもこれに酷似している。乙号~A号の百円券の肖像は聖徳太子で、通称は「1次」~「4次」となっているため、この乙号券の通称は「1次100円」である。

○1930(昭和5)年3月1日発行:日本銀行兌換券 丁5円券

寸法 縦76㍉、横132㍉

表面 菅原道真と北野天満宮 裏面 彩紋

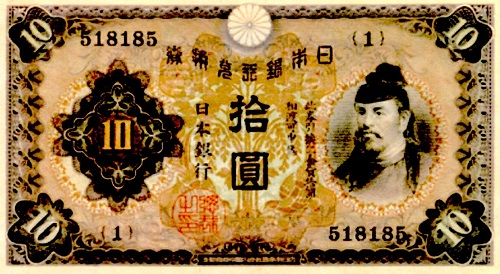

○1930(昭和5)年5月21日発行:日本銀行兌換券 丙十円券

寸法 縦81㍉、横142㍉

表面 和気清麻呂 裏面 護王神社

|

| 日本銀行兌換券丙十円券1930年 |

○1933(昭和8)年制定のニッケル貨

▽十銭ニッケル貨幣…量目4.000㌘、直径22.00㍉

年銘:1933(昭和8)年~1937(昭和12)年

▽五銭ニッケル貨幣…量目2.800㌘、直径19.00㍉

年銘:1933(昭和8)年~1938(昭和13)年

|

|

| 十銭ニッケル貨幣1933年 |

五銭ニッケル貨幣1933年 |

○1938(昭和13)年6月1日発行 小額政府紙幣(富士桜)五十銭券

寸法:縦65㍉、横105㍉

表面 富士山、桜、旭日 裏面 彩文模様

|

|

| 小額政府紙幣(富士桜)五十銭1938年 |

2戦時体制と管理通貨制度…20世紀前半(1940年代)

日中戦争が拡大に向かった1938(昭和13)年6月、貨幣資材調達事情の変化に対し、勅令による様式変更を可能とするため臨時通貨法が施行された。

以後、法律改正を行うことなく新素材、新形式の補助貨幣が発行できることになった。こうして素材を節約した小額貨幣・紙幣が次々に発行された。

日本銀行券についても太平洋戦争末期には印刷様式を極度に簡略化したものが発行できるようになった。

当初は戦時における時限立法であったが、敗戦後、期限が削除された上に、激しいインフレに伴い、円単位の臨時補助貨幣が追加されるという事態を招いた。

1942(昭和17)年2月、日本銀行法が制定され、今日につながる弾力的な管理通貨制度が採用された。

この制度のもとでは、日本銀行券は金貨と交換不可能で、通貨の発行量は中央銀行が調節することになった。

日本銀行法により券面の金貨引換文言が消え、「日本銀行兌換券」は「日本銀行券」となった。

○1942(昭和17)年12月8日発行(前期)小額政府紙幣(靖国神社)五十銭

前期:1942(昭和17)年~1944(昭和19)年

寸法:縦65㍉、横105㍉

表面 靖国神社、金鵄、桜花 裏面 高千穂峰

|

|

| 小額政府紙幣五十銭券1942年 |

○1942(昭和17)年1月6日発行:日本銀行兌換券 い五円券

寸法 縦76㍉、横132㍉

表面 菅原道真と北野天満宮 裏面 護王神社

兌換銀行条例に基づく最後の日本銀行兌換券「い五円券」1942年 兌換銀行条例に基づく最後の日本銀行兌換券「い五円券」1942年 |

兌換文言の消滅…券面には兌換文言は記されているが、1931(昭和6)年以来兌換が停止されていたため、実際に兌換は行われなかった。

日本銀行兌換券い五円券1942(昭和17)年➡日本銀行券ろ五円券1943(昭和18)年へ

○1943(昭和18)年12月15日発行:日本銀行券 ろ五円券

寸法 縦76㍉、横132㍉

表面 菅原道真と北野天満宮 裏面 護王神社

|

| 日本銀行法に基づく最初の日本銀行券「ろ五円券」1943年 |

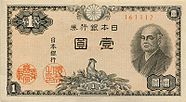

○1943(昭和18)年12月15日発行:日本銀行券 い一円券

寸法 縦70㍉、横122㍉ 表面 武内宿禰 裏面 宇部神社

|

| 日本銀行券い一円券1943年 |

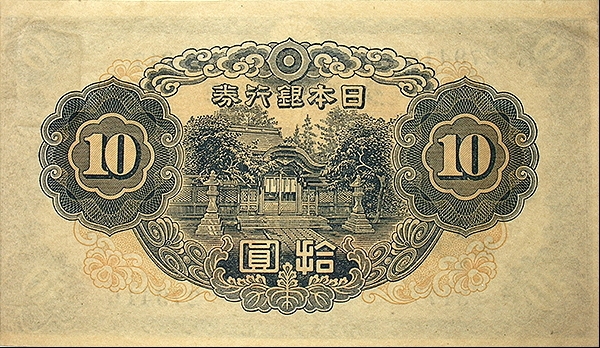

○1943(昭和18)年12月15日発行:日本銀行券 い十円券

寸法 縦81㍉、横142㍉

表面 和気清麻呂 裏面 護王神社

|

|

| 日本銀行券い十円券1943年 |

表面の意匠は兌換券の丙号券を流用しているが裏面は異なっている。当初は記番号が黒色で印刷されていたが(2次10円)、後に記号の色が赤色に変更され通し番号が省略された(3次10円)。

●1943(昭和18)年 内国為替集中決済制度が実施された。

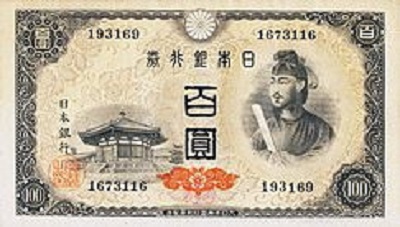

○1944(昭和19)年3月20日発行:日本銀行券 い百円券

寸法 縦93㍉、横163㍉

表面 聖徳太子と夢殿 裏面 法隆寺

|

| 日本銀行券い百円券1944年 |

通称「2次100円」といわれ、表面のデザインは兌換券の乙号券を流用しているが聖徳太子の表情にわずかな違いがある。

○1944(昭和19)年発行 小額日本銀行券 い十銭券

戦局の悪化により補助貨幣の素材金属が極度に不足してきたたため、小額貨幣の代わりに小額面の日本銀行券が発行された。

|

| 小額日本銀行券い十銭券1944年 |

●1945(昭和20)年発行されなかった陶貨

太平洋戦争末期の1945(昭和20)年には、粘土と長石を原料とする陶貨がつくられたが、敗戦となったため発行されなかった。

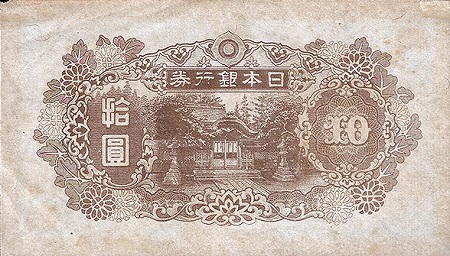

○1945(昭和20)年発行の印刷様式を簡略化した日本銀行券 ろ十円券

|

| 日本銀行券ろ十円券1945年 |

3敗戦後の通貨混乱と新円切替え…20世紀半ば(1945~1950年代)

1945(昭和20)年、我が国は敗戦によって、多くの生産設備を失ったうえ、敗戦処理費に巨額の財政支出が行われた。このため激しいインフレに見舞われ、国民生活は極度に窮乏した。

これに対し政府は、1946(昭和21)年2月、5円以上の銀行券を強制的に金融機関に預入させ、既存の預金とともに封鎖し、

一定限度内に限って新銀行券による払出しを認める非常措置、いわゆる「新円切替え」を実施した。

これによって銀行券の発行高は一旦4分の1に縮小したが、財政赤字は削減されなかったため、インフレは依然進行し、1949(昭和24)年の厳しい財政緊縮政策によって漸く克服された。

(1)敗戦直後の発行状況

1945(昭和20)年8月、戦後間もなく一銭錫貨幣を、9月からは五銭アルミ貨幣の製造を始めたが、これは国名が「大日本」表記のものであったため、連合国軍最高司令官総司令部に発行を差し止められた。

そこで同年11月から新たなデザインで十銭アルミニウム貨幣を、12月からは五銭錫貨幣が製造開始され、国名表記は「日本政府」となった。

しかしながら造幣局手持ちのアルミニウム及び錫の地金は間もなく底をつく見通しとなり、新たな貨幣材料の確保が課題であったところに、

戦時中、軍が使用していた薬莢、弾帯、黄銅棒など黄銅の材料が多量に存在することが判明し、1946(昭和21)年から五十銭黄銅貨幣の製造が始まった。

しかし、新円切替直後の、この時期は戦後処理によるインフレが激しく、1947(昭和22)年7月からは小型化した五十銭黄銅貨幣に改正された。

政府は昭和21(1946)年2月、5円以上の銀行券を強制的に金融機関に預入させ、既存の預金とともに封鎖し、

一定限度内に限って新銀行券による払い出しを認める非常措置、いわゆる「新円切替え」を実施した。

これにより銀行券の発行高は一旦4分の1に縮小したが、財政赤字は削減できず、インフレは依然進行し、昭和24(1949)年の厳しい財政緊縮政策によって漸く克服された。

○1945(昭和20)年8月17日発行 日本銀行甲号千円券

寸法 縦100㍉、横172㍉ 表面 日本武尊と建部神社 裏面 彩紋

|

| 日本銀行甲千円券1945年 |

甲千円券は太平洋戦争開戦前夜、非常の場合における準備として密に製造され、日本銀行に納められた。

しかし、昭和17(1942)年2月公布された日本銀行法によって、5月1日の施行後は新兌換券の発行ができなくなった。

大蔵省は、兌換文言のある甲千円券が通用できるように、法施行前の4月16日に発行を告示した。

しかし、実際にこの紙幣が世に出たのは、昭和20(1954)年の敗戦直後であり、インフレによる紙幣不足を回避するためであった。

この最後の兌換券は、戦後の急激なインフレにあって、わずか5ヵ月流通しただけで姿を消した。

○1945(昭和20)年8月17日発行 日本銀行ろ号10円券

寸法 縦81㍉、横142㍉

表面 和気清麻呂 裏面 護王神社

|

|

| 日本銀行券 ろ号十円券1945年 |

通称は「4次10円」と呼称された。新円切替のため法律上の通用期間は1年にも満たなかった。

新円切替の際、1度失効した丙号券~ろ号券に証紙を貼付し、臨時に新券の代わりとした「証紙貼付券」が発行された。

○1945(昭和20)年8月17日発行:日本銀行券 ろ号百円券

寸法 縦93㍉、横162㍉ 表面 聖徳太子 裏面 法隆寺

|

| 証紙貼付日本銀行券百円券1946年 |

通称は「3次100円」と呼ばれた。聖徳太子の肖像は中央に配置されている。敗戦直後に発行されたものの、新円切替のため発行後1年を待たずして通用停止となった。

新円切替の際、乙号券~ろ号券に証紙を貼付し、臨時に新券の代わりとした「証紙貼付券」が発行された。

新円切替えで、従来の銀行券は、昭和21(1946)年3月2日限りで通用が停止され、3月7日までに金融機関に預け入れなければならなかった。

預金の払戻しなどに使用されるはずの新銀行券(2月25日発行予定)は、その製造が間に合わなかったため、

応急措置として証紙を貼った従来の銀行券が同年10月末までの間、新銀行券とみなされ流通した。

(2)敗戦直後発行のアルミ・錫・黄銅貨幣

臨時補助貨幣の制定は、1946(昭和21)年1月26日公布の勅令第44号「昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、

昭和十六年勅令第八百二十六号、昭和十八年勅令第六十号及び昭和十九年勅令第百十二号に定むるものの外、臨時補助貨幣の形式等を定むるの件」

によって同日施行され、「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により1953(昭和28)年末限りで廃止された。

|

|

| 10銭アルミニウム貨幣(稲穂) |

5銭錫貨幣(鳩) |

|

|

| 50銭黄銅貨幣(鳳凰) |

50銭黄銅貨幣(桜) |

○1945(昭和20)年11月発行 10銭アルミニウム貨幣(稲穂)

品位 アルミニウム1,000 量目1.000㌘ 直径22.00㍉

年銘:1945(昭和20)年ー1946(昭和21)年

○1945(昭和20)年12月発行 5銭錫貨幣(鳩)

品位 錫930 亜鉛70 量目2.000㌘ 直径17.00㍉

年銘:1945(昭和20)年ー1946(昭和21)年

○1946(昭和21)年2月新円切替実施(金融緊急措置令、日本銀行券預入令)

○1946(昭和21)年5月発行 50銭黄銅貨幣(鳳凰)

品位 銅600-700 亜鉛400-300 量目4.500㌘ 直径23.50㍉

年銘:1946(昭和21)年ー1947(昭和22)年

1947(昭和22)年銘は発行されたが、日本銀行に保管された貨幣は流通前に、ほとんど回収引揚げられて鋳潰された。

○1947(昭和22)年7月発行 50銭黄銅貨幣(桜)

品位 銅600-700 亜鉛400-700 量目2.800㌘ 直径19.00㍉

年銘:1947(昭和22)年ー1948(昭和23)年

○1946(昭和21)年2月25日発行 日本銀行券A号十円券

寸法 縦76㍉ 横140㍉ 表面 国会議事堂 裏面 彩紋

|

| 日本銀行券A号拾円1946年 |

民間によってデザインされ、大日本印刷や凸版印刷などの民間企業でも印刷されたが、そのことが偽造が多発する原因の一つとなった。

透かしが入っていない。表面のデザインが「米国」に見えるなどからGHQの陰謀があるのではと悪評が立ち、国会でも問題となった。

○1946(昭和21)年3月1日発行:日本銀行券A号百円券

寸法 縦93㍉、横162㍉ 表面 聖徳太子と夢殿 裏面 法隆寺

|

| 日本銀行券A号百円1946年 |

当時、インフレ抑制の手段として新円切替が行われていた。これはごく短期間のうちに旧紙幣を無効化し(強制預金させ)、代わりに発行高を制限した新紙幣(A号券)を発行したものであった。

他のA号券(1,5,10圓額面)は粗末とはいえ新デザインで発行されたが、A百円券に関しては、新たなデザインを用意する時間的余裕がなかったため、

表、裏面ともい号券の彩色を変更して流用し、識別のために表面中央下に赤色の新円標識(瑞雲)を入れたものになった。通称は「4次100円」と呼称された。

他のA号券では記番号が省略され「組番号」が印刷されていたが、この百円券のみ1枚1枚固有のシリアル番号(記番号)が付されている。

またA号券のうち透かしが入っている唯一の紙幣でもある。新円切替後の紙幣なので現在も法的には有効だが、失効券である乙号券やい号券と間違えないように注意する必要がある。

○1946(昭和21)年3月5日発行(後期1945(昭和20)年)小額政府紙幣

寸法:縦65㍉、横105㍉ 表面 靖国神社、金鵄、桜花 裏面 高千穂峰

|

|

| 小額政府紙幣五拾銭1946年 |

後期昭和20年銘の上記政府紙幣は、GHQの占領政策の下で製造された。資材不足により一部凸版から平板に変更されているなど印刷の簡素化がなされている。

流通は1946年3月5日から。占領下では紙幣の図案についてはGHQの許可が必要であった。

GHQは郵便切手で靖国神社を描いたものを含む国家神道に関係する図案のものを使用禁止にした。

しかし、この靖国神社図案の紙幣については、引き続き製造と流通を容認した。ただし「大日本帝国政府」の文字は「日本帝国政府」に変更された。

○1946(昭和21)年3月5日発行 日本銀行A号五円券

寸法 縦68㍉、横132㍉ 表面 彩紋 裏面 彩紋

|

| 日本銀行A号五円券1946年 |

○1946(昭和21)年3月19日発行:日本銀行券A号一円券

寸法 縦68㍉、横124㍉ 表面 二宮尊徳 裏面 彩紋

|

| 日本銀行A号1円券1946年 |

●1947(昭和22)年 復興金融金庫設立

○1948(昭和23)年3月10日発行 小額政府紙幣(板垣)五十銭

廃止年:1953(昭和28)年12月31日

寸法:縦60㍉、横108㍉表面 板垣退助 裏面 国会議事堂

|

|

| 小額政府紙幣(板垣)五十銭1948年 |

敗戦後、インフレが進行したため、このままでは五十銭硬貨の製造そのものが不可能になる恐れが出たため、大蔵省(現在の財務省)は新たに五十銭政府紙幣の発行を決定した。

図案は板垣退助が採用され、従来の「日本帝国政府紙幣」から「日本政府紙幣」に変更された。

印刷は平板印刷で透かしのないパルプ用紙が使用されており、粗雑なものであった。また印刷は民間印刷会社へ委託された。

○1948(昭和23)年10月発行 一円黄銅貨幣(橘)

1953(昭和28)年12月31日廃貨措置

品位 銅600-700 亜鉛400-300 量目3.200㌘ 直径20.00㍉

年銘:1948(昭和23)年ー1950(昭和25)年

この硬貨は素材金属価格の高騰により鋳潰されるおそれがあったため、「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により、1953(昭和28)年12月31日をもって廃貨措置がとられ失効した。

戦後発行された円単位の硬貨で現在通貨として使用できないのは、この1円黄銅貨のみである。

○1948(昭和23)年10月発行 五円黄銅貨(国会議事堂・無孔)

品位 銅600-700 亜鉛400-300 量目4.000㌘ 直径22.00㍉

年銘:1948(昭和23)年ー1949(昭和24)年

この硬貨は現行貨幣である(貨幣と見做す臨時補助貨幣)

●1948(昭和23)年12月8日 小額政府紙幣の通用停止

対象となった紙幣は、大正小額紙幣(10、20、50銭)、小額政府紙幣(富士桜)50銭、小額政府紙幣(靖国神社)50銭である。

○1949(昭和24)年8月発行 五円黄銅貨(稲穂・有孔)

品位 銅600-700 亜鉛400-300 量目3.750㌘

直径22.00㍉、孔径5㍉

年銘:1949(昭和24)年ー1958(昭和33)年

|

|

|

| 一円黄銅貨1948年 |

五円黄銅貨(無孔)1948年 |

五円黄銅貨(有孔)1949年 |

●1949(昭和24)年 円の単一為替相場設定(1㌦=360円)

○1950(昭和25)年1月7日発行 日本銀行券B号千円札

|

| 日本銀行券B号千円札1950年 |

インフレ抑制を目的とした新円切替では、新紙幣(A号券)が新たに発行されたが、千円券の発行は見送られた。

しかし、その後もインフレは進み、A百円券の発行量が著しく増大し、より高額面の紙幣が必要になった。

また粗末な作りのA号券の偽造が横行したこともあり、B千円券は、他のB号券に先駆けて1950(昭和25)年1月7日に発行された。

○1951(昭和26)年4月2日発行 日本銀行券B号五百円札

寸法 縦76㍉横156㍉ 表面 岩倉具視 裏面富士山

|

| 日本銀行券B号五百円札1951年 |

1946(昭和21)年2月にインフレ抑制を目的とした新円切替が断行され、新たにA号券が発行された。

しかし、その後もインフレは収まらず、また極めて短期間のうちに準備・制作・印刷されたA号券は粗製で偽造が横行したため、1950(昭和25)年には最初のB号券として千円札が発行された。

その翌年に千円券と百円券の間を埋めるべくB五百円券が発行された。野菊と「500」の透かしが入っているが、B百円券と同様確認しにくい。裏面の富士山の原画は山梨県大月市の雁ヶ腹山山頂から撮影された写真である。

○1951(昭和26)年発行 十円硬貨(ギザ有)…直径23.5㍉、量目4.5㌘

|

| 十円硬貨(ギザ有)1951年 |

●1952(昭和27)年 サンフランシスコ平和条約発効

国際通貨基金(IMF)加盟

●1953(昭和28)年 円未満端数通貨の通用禁止(小額通貨整理法)

○1953(昭和28)年12月1日発行:日本銀行券B号百円札

寸法 縦76㍉ 横148㍉ 表面 板垣退助 裏面 国会議事堂

|

| 日本銀行券B号百円札1953年 |

●1953(昭和28)年12月31日廃貨措置

銭、厘単位の補助貨幣及び寛永通宝銅一文銭、寛永通宝真鍮四文銭、文久永宝が廃貨措置になった。

●1953(昭和28)年12月31日 一円黄銅貨の廃貨措置

一円貨幣は一円紙幣だけになったが、1955(昭和30)年に一円硬貨と五十円硬貨が発行されることとなった。

新円切替では、A号券が新たに発行されたが、粗製ゆえ偽造が横行したり、インフレの進行等により新紙幣の必要があったため、順次B号券への移行が進められた。

1950(昭和25)年1月にはB千円券、1951(昭和26)年にはB五百円券とB五十円券が相次いで発行された。

しかし当時、最も流通量の多かった百円券については、「大日本帝国」の文字が残っていたり不必要に大きいなどの欠点を指摘されながらも旧態依然としたA号券がしばらくそのまま使用された。

1953(昭和28)年12月になって、ようやくこのB百円券が発行され、現代的な紙幣であるB号券が出そろうこととなった。

これにより粗製のA号券の回収が一気に加速した。1957(昭和32)年の百円銀貨の発行後も、百円銀貨とこのB百円券がしばらく並行して流通していたが、

1966(昭和41)年8月26日、百円紙幣の廃止が閣議決定され、1974(昭和49)年を最後にB百円券の日銀からの支払いが停止され、以降は百円硬貨(1967年に白銅貨に変更)へと推移していった。

○1955(昭和30)年発行 一円アルミニウム硬貨

…量目1㌘直径20㍉厚さ約1.5㍉

○1955(昭和30)年発行 五十円純ニッケル硬貨

…直径25.0㍉、量目5.5㌘

|

|

| 一円アルミニウム硬1955年 |

五十円純ニッケル硬貨1955年 |

○1957(昭和32)年改正の補助銀貨

…貨幣とみなす臨時補助貨幣(現行貨幣)

▽100円銀貨(鳳凰)…量目4.80㌘、直径22.6㍉

年銘:1957(昭和32)年~1958(昭和33)年

|

| 100円銀貨(鳳凰)1957年 |

戦後初めての銀貨として表面に鳳凰、裏面に旭日を意匠とする100円銀貨が発行された。

硬貨では、当時の最高額面(最高額面の紙幣は、同年発行された5,000円紙幣)。

○1957(昭和32)年10月1日発行 日本銀行券 C号五千円券

寸法 縦80㍉、横169㍉ 表面 聖徳太子 裏面 日本銀行

|

| 日本銀行券C号五千円1957年 |

C号壱万円券と同じ肖像は聖徳太子であるが、この方が先に発行されている。

○1958(昭和33)年12月1日発行 日本銀行券C号壱万円券

寸法 縦84㍉、横174㍉ 表面 聖徳太子 裏面 鳳凰

|

| 日本銀行券C号壱万円札1958年 |

初の壱万円券として発行され、高度経済成長の一端を担うこととなった。透かしは法隆寺夢殿である。

○1959(昭和34)年改正の補助銀貨

…貨幣とみなす臨時補助貨幣(現行貨幣)

▽100円銀貨(稲穂)…量目4.80㌘、直径22.6㍉

年銘:1959(昭和34)年~1966(昭和41)年 図柄 稲穂(表面)分銅(裏面)

|

| 100円銀貨(稲穂)1959年 |

2年前に発行された百円銀貨と量目・品位をそのままに、デザインが稲穂に変更された。その際、五十円硬貨もデザインが変更となり、デザインは共に一般公募された。

○1959(昭和34)年発行 五十円ニッケル硬貨(有孔)

直径25.0㍉、孔径6㍉、量目5.0㌘

○1959(昭和34)年発行 五円黄銅貨(有孔ゴシック体)

直径22㍉、孔径5㍉、量目3.75㌘

|

|

| 五十円ニッケル硬貨1959年 |

五円黄銅貨1959年 |

現在製造発行されている五円硬貨の意匠には産業に関するモチーフが用いられている。

稲穂、水(水面、稲穂の根元の複数の水平線)、歯車(穴の周り)はそれぞれ、農業、水産業、工業を表している。また、硬貨の裏面の双葉は民主主義に向かって伸びていく日本を表している。

中心に穴が開いているのは、視覚障害者にも分かりやすくするためと、特に材料費の節約という理由が大きかったといわれる。

○1959(昭和34)年発行 十円硬貨(ギザ無)…直径23.5㍉量目4.5㌘

|

| 10円硬貨1959年 |

4高度経済成長期の貨幣…20世紀後半(1960年~1988年)

1988(昭和63)年まで臨時通貨法により臨時補助貨幣が発行され続けた。円単位であるにも拘わらず1~500円硬貨が「補助貨幣」と呼ばれたのはこのような背景がある。

1950(昭和25)年代、アメリカでクレジットカードによる決済が始まり、我が国も同様のサービスが1960(昭和35)年代から始まった。

貨幣を介さずに取引を行う時代が到来した。しかし、クレジットカード番号の不正利用など問題点があり、この欠点を克服するものとして近年は電子マネーが出現している。

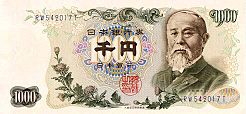

○1963(昭和38)年11月1日発行 日本銀行券C号千円券

寸法 縦76㍉、横164㍉、表面 伊藤博文 裏面 日本銀行

|

| 日本銀行券C号千円札1963年 |

印刷技術の向上によりB千円券の偽造(チ-37号事件など)が多発したために新たに発行された。透かしは肖像と同じ伊藤博文だが横顔になっている。

初期の記番号の色は黒色だったが、129億6千万枚を発行して記番号が一巡したため、1976(昭和51)年4月発行分から記番号の色が青色に変更された。

○1967(昭和42)年発行 百円白銅貨…直径22.6㍉量目4.8㌘図柄桜(表面)

○1967(昭和42)年発行 五十円白銅貨…直径21.0㍉孔径4㍉量目4.0㌘

|

|

| 100円白銅貨1967年 |

50円白銅貨1967年 |

現在発行されている百円硬貨である。表面には「日本国」と「百円」そして桜が、裏面には「100」と製造年がデザインされている。

側面にがギザギザが103個ある。「100」の文字は現行五十円硬貨の「50」と類似したデザインが用いられている。

○1969(昭和44)年11月1日発行 日本銀行券C号五百円

寸法 縦72㍉、横159㍉ 表面 岩倉具視 裏面 富士山

|

| 日本銀行券C号五百円1969年 |

表面の岩倉具視、裏面の富士山、ともに原画像はB号券と同じものを使っているため、全体的なデザインはよく似ているが、印刷はより精緻になっている。

透かしは桜花と波線で、その部分には印刷がされていないためこれを容易に確認できる。

1982(昭和57)年に五百円硬貨が発行された後も1985(昭和60)年までC五百円券の製造は続けられ、1994(平成6)年まで日本銀行から払い出されていた。

○1982(昭和57)年発行 五百円白銅貨

直径26.5㍉、量目7.20㌘、図柄 桐(表面)、竹、橘(裏面)

|

| 500円白銅貨1982年 |

○1984(昭和59)年11月1日発行 日本銀行券D号千円

寸法 縦76㍉、横150㍉、表面 夏目漱石 裏面 タンチョウ

|

| 日本銀行券D号千円札1984年 |

B千円券とC千円券は同じサイズであったが、このD千円券はそれらより長辺が14ミリ短くなった。

後のE千円券もこのD千円券のサイズを踏襲している。各額面のD号券からは肖像に文化人が採用されていて、千円券にな夏目漱石が選ばれた。

初期の記番号の色は黒色だったが、129億6千万枚を発行して記番号が一巡したため、1990(平成2)年11月1日発行分から記番号の色が青色に変更された。

1993(平成5)年12月1日発行分から記番号の色を褐色に変更するとともに、マイクロ文字、特殊発光インキ等の偽造防止技術が施されている。

この褐色番号も129億6千万枚を発行して記番号が一巡したため、2000(平成12)年4月3日発行分から記番号の色が暗緑色に変更された。

暗緑色番号の紙幣については、製造者が当初は「大蔵省印刷局」、2001(平成13)年5月14日発行分から「財務省印刷局」、2003年7月1日発行分から「国立印刷局」の3種ある。

○1984(昭和59)年11月1日発行 日本銀行券D号五千円

寸法 縦76㍉、横155㍉、表面 新渡戸稲造 裏面 逆さ富士

|

| 日本銀行券D号五千円1984年 |

D号券からは肖像に文化人が採用されており、五千円券には新渡戸稲造が選ばれた。

現在発行中の紙幣の表面は全てが左側に漢数字で額面、中央に透かし、右側に肖像などの絵となっているが、D五千円券は額面と透かしの位置が入れ替わっている。

このデザインは現在ではこれが最後となっている。肖像と透かしでは新渡戸稲造の髪の分け方が反対になっている。

また額面の下には太平洋が描かれている。裏面には本栖湖の湖面に富士山が映る逆さ富士が描かれている。

これは岡田紅陽の「湖畔の春」という写真を基にして描かれていて、E千円券にも使われている。

湖面に富士山が映る光景は年に1,2度しかないといわれ、貴重である。また新渡戸稲造が慶祝用の白のネクタイを着用しているのは、養女の結婚式に出席した際の写真を基にしたためである。

○1984(昭和59)年11月1日発行 日本銀行券D号壱万円

寸法 縦76㍉、横160㍉ 表面 福澤諭吉 裏面 雉

|

| 日本銀行券D号壱万円札1984年 |

D号券からは肖像に文化人が採用されており、一万円券には福澤諭吉が選ばれた。なお、D券及びE券には「福澤諭吉」ではなく「福沢諭吉」と書かれている。

E号券発行の直前及び直後にD号券の贋札が相次いで発見された。以下省略。

○1986年:十円硬貨の一部に平等院鳳凰堂の屋根及び階段のデザインが異なるものが存在する(昭和61年後期、昭和62年プルーフセット)。

5平成時代の貨幣…21世紀前半(1989年~)

○2000(平成12)年発行 五百円ニッケル黄銅貨…直径26.5㍉量目7.00㌘

図柄 桐(表面)、竹、橘(裏面)

|

| 500円ニッケル黄銅貨2000年 |

○2000(平成12)年7月19日発行 日本銀行券D号弐千円

寸法 縦76㍉、横154㍉、表面 守礼門

裏面 源氏物語絵巻第38帖「鈴虫」の絵図と詞書および作者の紫式部の肖像、光源氏、冷泉院

|

| 日本銀行券D号弐千円2000年 |

第26回主要国首脳会議(沖縄サミット)と西暦2000年(ミレニアム)をきっかけに、当時の小渕恵三総理大臣の発案で、2000年7月19日に森内閣のもとで発行された。

戦後初の「1」と「5」以外の単位の通貨であること、公表された表面のデザインが人物でないこと、

それまでになかった最新の偽造防止技術が多数採用されていることなど、発効前から注目を浴びた。

発行後は、新券の珍しさもあって銀行の窓口に両替依頼が殺到したが、一時的な流行を過ぎると、流通・使用は低調になった。

2003(平成15)年度以降は製造されておらず、2010(平成22)年には大量の二千円券が日銀の金庫に保管されたままの状態になっている。

○2004(平成16)年11月1日発行 日本銀行券E号千円

寸法 縦76㍉、横150㍉、表面 野口英世

裏面 逆さ富士(本栖湖からの富士山の眺め)と桜

|

| 日本銀行券E号千円2004年 |

偽造防止技術には光学的変化インクを除き、D二千円券に使われたものが多く採用されたが、

新たに表から見て右側に用紙を薄くしてすきを入れた「すき入れバーパターン」が採用された。千円紙幣にはすき入れは1本入っている。

また公式に発表されていないが表面と裏面に「二」「ホ」「ン」(日本)の文字がシークレットマークとして入っているほか、二千円紙幣に引き続いてユーリオンも採用されている。

裏面の逆さ富士は岡田紅陽の「湖畔の春」という写真を基にしたものであり、D五千円券とデザインを若干変更し、松の代わりに桜花が描き加えられている。

注:ユーリオン=銀行券のデジタルデータ画像を、画像処理ソフトウエアやカラー複写機が検出しやすくするために、描かれたシンボル。

○2004(平成16)年11月1日発行 日本銀行券E号五千円

寸法 縦76㍉横156㍉、表面 樋口一葉 裏面 尾形光琳の「燕子花図」

|

| 日本銀行券E号五千円2004年 |

日本銀行券表面の肖像に女性が描かれるのは初めて(改造紙幣には神功皇后が描かれていたが、これは日本銀行券ではなく政府紙幣であった。また、二千円券の裏面には紫式部が描かれている)。

偽造防止技術には光学的変化インクを除き、二千円券に使われたものが多く採用されたが、新たに表から見て右側に紙を薄くした「すき」を入れた「すき入れバーパターン」及び見る角度によって像(金属箔に刻まれた絵柄)が変わる「ホログラム」が採用されている。

五千円券にはすき入れは2本、ホログラムの像はサクラと日銀のロゴと「5000」の文字を見ることができる。

また公式に発表されていないが、表面と裏面に「二」「ホ」「ン」(日本)の文字がシークレットマークとして入っているほか、ユーリオンも採用されている。

さらにホログラムの上下にも「日」「本」の文字が刻まれている。

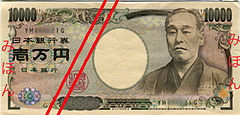

○2004(平成16)年11月1日発行 日本銀行券E号壱万円

寸法 縦76㍉、横160㍉ 表面 福澤諭吉 裏面 平等院の鳳凰像

|

| 日本銀行券E号壱万円2004年 |

2004年の新券発行の際に、唯一肖像が変わらなかった。偽造防止技術には、光学的変化インクを除き、D号二千円券に使われたものが多く採用されている。

また、新たに表から見て右側に紙を薄くした「すき」を入れた「すき入れバーパターン」と、見る角度によって像(金属箔に刻まれた絵柄)が変わる「ホログラム」が採用された。

一万円券にはすき入れは3本、ホログラムの像は桜と日本銀行のロゴと「10000」の文字を見ることができる。

また公式に発表されていないが、表面と裏面に「二」「ホ」「ン」の文字がシークレットマークとして入っているほか、ユーリオンも採用されている。

さらにホログラムの上下にも「日」「本」の文字が刻まれている。印章に紫外線インクを採用しており、ブラックライトを照射すると、表面の印章に描かれた部分がオレンジ色に変化する。

なお記番号は当初は黒色で印刷されていたが、同色刷の記番号の組合せの全てが使用されることになったため、2011(平成23)年7月19日発行分から褐色(暗い黄赤)記番号の券が発行されている。

6貨幣の法的意義と法律上の貨幣

(1)法的意義

1871(明治4)年、造幣局が創業されて以来、我が国の法律上の「貨幣」とは、新貨条例及び貨幣法に基づき発行された本位貨幣及び補助貨幣を指していた。

臨時通貨法施行後は、1988(昭和63)年3月末まで臨時補助貨幣だけの発行となったが、同年4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)が施行され、法的な本位貨幣と補助貨幣の区別はなくなり、すべて「貨幣」と称することになった。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成9年法律第89号)第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項)とされ、

また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。

また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣として同法律施行以前に発行された五百円~一円硬貨及び記念硬貨が規定されている。

この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は1988年3月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。

(2)法律上の貨幣

現在、法律上の貨幣とは、1948(昭和23)年以降に発行された五円硬貨、1951(昭和26)年以降の十円硬貨、1955(昭和30)年以降の一円硬貨と五十円硬貨、1957(昭和32)年以降の百円硬貨、

1982(昭和57)年以降の五百円硬貨と、1964(昭和39)以降に記念のために発行された千円硬貨、五千円硬貨、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を指す。

同法第7条により、貨幣は額面価格の20倍までに限って、強制通用力が認められている。すなわち、支払いを受ける側(小売店など)は、貨幣の種類ごとに20枚までは受取りを拒むことはできない。

例えば、12,000円の買物をして、五百円硬貨と百円硬貨各20枚で支払うことは認められる。ただし、21枚以上であっても、支払いを受ける側が拒否せず受け取るのは自由である。

なお、貨幣をみだりに損傷・鋳潰しすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法、ここで言う貨幣に銀行券は含まない)。

|