1貨幣制度の整備

1600(慶長5)年、関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、その翌年1601(慶長6)年、統一的な貨幣制度を目指し金貨・銀貨を発行した。

ただ、庶民が使っていた小額貨幣(銅銭)は据え置かれたが、長年、渡来銭に頼ってきた貨幣改革整備への着手であった。

発行された金貨・銀貨の種類をみると、金貨は大判・小判・一分金の三種あり、大判は重さ10両=44匁(約165㌘)の大型金貨で、慶長大判と呼ばれた。

この大判は前時代と同じ、日常取引に用いられる通貨ではなく、贈答・賞賜用の特別貨幣として扱われた。

流通貨幣として作られたのは小判と一分金である。小判は金貨で1枚=1両、重さ約18㌘、86%ほどの金を含む良質の金貨であり、

表面に「一両」と刻印が打たれ、秤量でなく計数貨幣として通用し、慶長小判と呼ばれた。

一分金は小判を四分割した重さ、品質を有し、額面など全て刻印打ちされた小額貨幣であり、慶長一分金と呼ばれた。

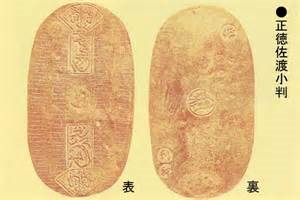

|

|

|

| 慶長大判1601年 |

慶長小判1601年 |

慶長一分金(判)1601年 |

なお、秀吉政権下の1596(文禄5)年、家康が領国内で通用させた武蔵小判、駿河小判は、大判と同じように額面を墨書きしてあったが、慶長小判は全国的流通を目指し完全に刻印打ちとなった。

銀貨は丁銀・豆板銀(小粒銀・小玉銀)の二種あり、丁銀は量って使う秤量貨幣であり、銀の地金をそのまま貨幣化したもので約80%の銀を含んでいた(残りは銅)。

それ以前の丁銀は、必要な目方に合わせ切って使うこともあったが、慶長の制では切り使いは禁じられ、代わりに大小不同の豆板銀が作られ併用された。

品位を保証する意味で製作者である大黒家の刻印が打たれた。秤量貨幣が作られたのは、中世以来、銀が前記使われ方をしていたため、その伝統に従ったものといえよう。

|

|

| 慶長丁銀1601年 |

慶長豆板銀(小玉銀)1601年 |

この時、庶民が使用した小額貨幣(銅銭)は、以前のまま渡来銭が使われ、国産の銭貨は、36年後の寛永13(1636)年まで据え置かれた。

2私札及び藩札の流通

(1)私札の発行

私札は1600(慶長5)年頃、撰銭行為の広範化で生じた銭貨の流通価値の混乱、渡来銭の機能低下のなかで、地域的・一時的な通貨不足を解消する手段として有力商人によって発行された。

価値の安定した交換手段を求めていた民衆は、銭貨不足による小額紙幣として私札を受容した。

撰銭への自発的対応、銭貨不足の解消を狙った初期私札の発行は、当初、伊勢国、大和国、摂津国など近畿地方を中心に流通した。

伊勢外宮の神職者兼商人であった山田御師によって発行された山田羽書(はがき)は、当初、神仏の宗教的権威を背景に伊勢の町衆(御師・商人)の経済力、信用力を得て流通拡大していった。

伊勢山田は伊勢外宮の所在地という場所柄、多数の人々が他の地方・地域から集まり、銭貨が流通しても地域内に滞留せず、他の地方・地域に散逸してしまう。

そこで考え出されたのが、羽書という形で小額の釣銭需要を満たす、銀目の私札の発行であった。

江戸幕府の発行した丁銀との引き換えを約束した兌換性を有し、銀1匁・5分・3分・2分の4種類の羽書が出された。

1668(寛文8)年以後は、小判との兌換を前提とする形式に改められ、丁銀と同様に64匁の羽書と金1両の引き換えが行われた。

私札は、渡来銭から寛永通宝あるいは藩札へと続く通貨発展のなかで現れた過渡的な紙幣である考えられる。

17世紀後半、私札は寛永通宝(1文銭)の浸透とともに次第に姿を消したといわれるが、実際は庶民層の需要に応えるだけの銭貨の供給は、18世紀後半までかかったようである。

(2)藩札の発行

江戸時代は、三貨制度の「貨幣鋳造」に焦点が当てられやすいが、江戸・大坂・京都などの幕府直轄地以外では、主に藩札が貨幣として流通した。

三貨(金貨・銀貨・銅貨)と私札・藩札が成り立つ二重構造の幣制が、なぜ江戸時代に形成、展開されたのであろうか。

貨幣鋳造技術が未発達な当時、土木工事など賃金支払いに大量の小額貨幣が必要となり、その代用として藩札が発行されたようである。

1634(寛永11)年に自治都市であった今井町で、幕府から許された藩札と同じ価値で独自の紙幣・銀札「今井札」が発行された。

以後74年間、広く近郷で使われ、兌換の円滑さから国中でも信用性が高かったといわれる。

その後、特に銀遣い経済地域の西国諸大名を中心に多くの藩が幕府の許可を得て藩札を発行するようになった。

藩札発行の目的は、自領内の貨幣不足を補い、通貨量の調整機能を担わせることにあった。

それには十分な正貨準備が不可欠であったが、実際には、藩札発行で得られる実通貨の納庫を目論み、これによって藩の財政難解消を試みる場合がしばしばあった。

藩札の流通は、藩が独自の流通規則を定め、藩札以外の貨幣の流通を禁じた藩もあったが、藩札及び幕府貨幣の両方の流通を認めた藩も多かった。

(3)幕府の藩札への対応

▽藩札の禁止

幕府の藩札への対応は二転三転している。1705(宝永2)年に藩札の調査、1707(宝永4)年、幕府発行の貨幣流通が滞るとして、すべての藩札の使用が禁止された(宝永の札遣い停止令)。

実際は、幕府の行っていた貨幣改鋳の妨げになるとの思惑があったようである。

▽藩札禁止の解除

1730(享保15)年、領国の石高が20万石以上であれば通用期間25年、20万石以下であれば通用期間15年などの条件付きで藩札の発行が解禁された。

その背景には享保の改革で下落した米価格があり、諸藩の財政を救済する目的があったといわれる。

しかし1759(宝暦9)年には新規の藩札発行が禁止され、その後、銀札以外の藩札の流通に制限が加えられた。

このような幕府の藩札発行抑制策にもかかわらず、財政難に苦しむ諸藩は幕府に無断で藩札の発行を続けた。

幕府自体は、貨幣流通にこだわり続けたが、幕末の1867(慶応3)年、江戸横浜通用札、江戸及び関八州通用札、兵庫開港札の3種類の金札紙幣を発行している。

3銅銭・寛永通宝の発行

金貨・銀貨は慶長年間に整備されたが、銅銭の公鋳は約35年遅れた。1636(寛永13)年幕府公許の下、江戸と近江阪本に銭座が設けられ寛永通宝(銅銭・1文銭)が鋳造された。

中世後期以降、銅銭は価値基準を失い、銅銭の統一的な価値体系は崩壊していた。ただし、庶民生活の中では小銭として常用されていた。

政権をとった徳川氏にとって、新しい価値基準として金貨・銀貨の方が重要であり、庶民の貨幣となった銅銭の施策は後回しになったものと考えられる。

発行された寛永通宝は、寛永年間だけでなく、江戸時代を通じて長く鋳造され続けたが、銅銭が経済の主役になることはなかった。

寛永通宝の鋳造も金貨・銀貨と似通って請負事業であったが、大きく異なるのは、金座の後藤家、銀座の大黒家のような世襲制の家はなかった。

銅銭鋳造の希望を出し幕府から許可されれば、どのような事業者でも寛永通宝を鋳造できたのである。

鋳銭を行う者は、それを公鋳貨として流通できる代わり、毎年幕府に出来高に応じた運上金を上納することになっていた。

幕府から許可され鋳造された寛永通宝は、従来の渡来銭から自立した形で銭貨として発行された。

寛永通宝の発行は、国家貨幣である銭貨の登場であり、金貨・銀貨・銅貨の三貨制度が成立し、日本貨幣史にとって重要な意味を持つといえよう。

これ以後、寛永通宝は本格的に全国各地で鋳造され、各種の寛永通宝が流通した。

|

| 寛永通宝・1文銭1636年 |

4三貨制度と両替

徳川家康は、全国統一へ向け貨幣制度の整備に着手、1601(慶長6)年に金座及び銀座を設立し、慶長小判及び慶長丁銀の鋳造を命じた。これが慶長幣制の始まりである。

1609(慶長14)年に幕府は三貨の御定相場として「金一両=銀五十匁=永一貫文=鐚四貫文」と定め、後の1700(元禄13)年に「金一両=銀六十匁=銭四貫文」と改定した。

幕府への貢納金などは、この換算率が用いられたが、一般の商取引は市場経済に委ね、金一両、銀一匁及び銭一文は互いに変動相場で取引されるのが実態であった。

徳川家光の時代、1636(寛永13)年幕府は一文銅銭、寛永通宝の本格的な鋳造に乗り出した。

こうして三貨制度(金、銀、銅)が確立するが、これは既存の貨幣流通の形態を踏襲したものであった。

このように国内に三種類の通貨が同時に流通することとなり、これらの取引を円滑に行うためには通貨間の両替が必要となる。

そこで1ー2%程度の手数料を徴収して両替を行う商売が成立し、金貨・銀貨・銅貨の間を両替商が取り持ち、江戸時代の三貨制度は成り立った。

一見、体系的なシステムのように見受けられるが、実際は二重、三重の複雑な構造を呈していた。

まずその地域性があり、「東の金遣い・西の銀遣い」といわれるように、江戸は金貨を本位とした金建て・金遣い、これに対して上方は、銀貨を本位とする銀建て・銀遣いであった。

その理由は、早くから拓けた銀山が西日本に多いことや、日本では古くから銀が使われ、先に文化が開けた上方の方が銀を中心に経済が動いていた。

関ヶ原の戦い以降に金貨ができたことが、江戸で金を中心とする要因になったなど様々な要因が挙げられている。

さらに三貨の使用は階級性を反映しているといわれ、大判・小判の金貨は、幕府の中枢や大名など身分の高い武士しか縁がなかった。

下級の武士や町人は銀貨が中心であり、その他の庶民は銅貨を使用していた。

江戸時代の三貨制は「金・銀・銅」それぞれが本位であり、しかも交換可能でありながら、当時の社会構造や社会情勢を包含した上に成り立つ極めて融通無碍な制度であった。

5金・銀・銅の改鋳と海外流出

(1)元禄(1688~1704)・宝永(1704~1711)の改鋳

90年余り続いた慶長の制度が1695(元禄8)年に改められた。幕府始まって以来の金銀貨の改鋳が行われ(元禄の改鋳)、続いて1706~1711(宝永3~8)年にも改鋳が行われた(宝永の改鋳)。

それは貨幣流通量の増大や幕府財政の立て直しを図るためであったが、慶長の金銀貨に比べ金銀の品位・量目を下げた改鋳であった。

この改鋳により幕府は多額の差益(出目)を得たが、貨幣量の膨張によって物価の上昇をもたらした。この元禄・宝永年間の改鋳は、貨幣の改悪として悪名が高い。

1700(元禄13)年に公定相場が金1両=銀60匁=銭4貫文に改訂された。

|

|

|

|

| 元禄小判1696年 |

元禄丁銀1695年 |

宝永小判1710年 |

宝永四ツ宝丁銀1711年 |

改鋳の真の目的は、質の良い慶長の金銀貨を回収し、悪質なものに改鋳することで金銀が稼げる。幕府は、その差益(出目)の獲得を狙ったという解釈である。

慶長小判の金品位86%を56%に落とし、慶長丁銀の銀品位80%を64%に落としたのだから、その差益(出目)は大きく、全体で500万両に及んだと試算されている。

改鋳は金座や銀座の仕事量が増え、収入も増えるので金座、銀座にとっても歓迎すべきことであった

しかし主な目的は、貨幣流通量の拡大にあったとみるべきであり、これらの改鋳後、慶長への復古策をとった新井白石は、慶長の制度による金銀貨が、いかに大量に海外へ流出したかを数字をあげて示している。

それによると、1601(慶長6)年から1708(宝永5)年までの約100年間に、金貨は368万両余り、銀貨は90万貫ほどが流出し、この額はそれぞれ金貨鋳造量の4分の1、銀貨鋳造量の4分の3に当たるという。

|

|

| 正徳小判1714年 |

享保小判1716年 |

(2)正徳(1711~1716)・享保(1716~1736)の改鋳

幕府は、元禄・宝永の改鋳による物価上昇に対し、新井白石の提言により1714(正徳4)年、慶長金銀と同品位に引き上げる改鋳を実施した(正徳の改鋳)。

この結果、貨幣量が急激に減少し、経済活動の停滞と物価下落をもたらした。幕府は、正徳の改鋳の翌1715(正徳5)年、小判の品位をさらに引き上げた(享保小判)。

この正徳・享保の改鋳は、江戸時代を通じ、金銀の品位を上げた唯一の改鋳であったが、貨幣の品位を上げて慶長金銀に戻すという異例のものであった。

新井白石は「金銀の如き天地から生まれた大宝を人工を加えて質を落とすことは天地の理にもとるものである」

「単なる経済上の計算に基づくものではなく天下の主たるものが発行する貨幣が粗悪なものであってはならない。

悪質なものを出せば天譴をうけて天災地変を生ずるおそれががある。民の信頼を失わなければ天下を治めることができる」と述べ、本来品位である慶長金銀への回帰理由としている。

宝永金2両を新金1両と引替えるというデノミネーション的性格もあったが、戦国時代に最盛期を迎えた金銀の産出量は、寛永年間を過ぎたあたりから減少を始め、元禄期にはすっかり低迷していた。

加えて多額に上る生糸貿易を中心とする金銀の流出によって絶対的不足を来たし、通貨量が減少、次第にデフレ不況に陥ることになった。

|

|

| 元文小判1736年 |

寛永通宝・鉄1文銭1739年 |

(3)元文(1736~1741)の改鋳

幕府は、正徳・享保の改鋳による米価の下落に対処し、金銀貨の流通量を増やすため、1736(元文元)年、金銀貨の品位を引き下げた(元文の改鋳)。

この改鋳により、経済情勢は好転し、元文小判は、その後、約80年にわたり安定的に流通した。元文の改鋳は、良質な正徳金銀から品位を下げたものであったが、財政収入を目的としたものではなく、社会の困窮を救う目的で行われた。

元文期には、短期間に大量に銭貨がつくられた。1739(元文4)年からは寛永通宝の鉄銭がつくられ、その後、鉄銭が中心になっていった。鋳銭量を統制するため、18世紀半ば以降、銭貨は原則幕府支配下の鋳銭定座でつくられた。

(4)定量銀貨・計数銀貨の登場

幕府は1765(明和2)年、公定相場(金1両=銀60匁)で金貨と交換させる定量の銀貨単位の計数貨幣「明和五匁銀」、1772(明和9)年には金貨単位の計数貨幣「明和南鐐二朱銀」をそれぞれ発行した。

当初、明和五匁銀12枚(60匁)=金1両に限定しようとしたが、それまで金銀相場の実際の変動で利益を得ていた両替商が強く反発した。

明和南鐐二朱銀は、表面に「8枚で小判1両に換える」とい文言があり、金貨の補助貨幣となった。

幕府が両替商などに利益が出るよう便宜を図ったことに加え、取扱いが秤量貨幣に比べて便利なことから流通するようになった。

このように幕府の両替商への積極的な貸付など流通促進策もあって、計数銀貨は全国的に流通するようになった。

銭貨については、1768(明和5)年、真鍮製の寛永通宝四文銭が作られた。四文銭は裏面に波紋があり、幕末から明治にかけては鉄製の四文銭が大量に作られた。

|

|

|

明和五匁銀1765年

明和南鐐二朱銀1772年 |

寛永通宝四文銭

(真鍮二十一波)1768年 |

寛永通宝四文銭

(真鍮十一波)1768年 |

(5)文政(1818~1830)・天保(1830~1844)の改鋳

幕府は、財政窮乏を補うために文政の改鋳、天保の改鋳を実施したが、物価の上昇を招いた。

また、財政補填のため、天保通宝百文銭、天保五両判が発行された。天保通宝百文銭(1835「天保6」年)は、寛永通宝一文銭5文半程度の原料で100文通用とされ、大量に発行されたことにより、慢性的な物価高騰を招いた。

天保五両判(1837「天保8」年)は、純金量が天保小判の4枚半分しかなかったため、評判が悪く短期間で製造が中止された。

|

|

|

| 文政小判1819年 |

文政二分金1818年 |

文政一朱金1824年 |

|

|

|

|

| 天保五両判1837年 |

天保小判1837年 |

天保一分銀1837年 |

天保通宝百文銭1835年 |

(6)嘉永(1848~1854)・安政(1854~1860)の改鋳

|

|

|

| 嘉永一朱銀1854年 |

安政一分金1859年 |

安政二朱銀1859年 |

6不平等条約の締結と貨幣経済

1858(安政5)年、日本はアメリカ・イギリス・ロシア・オランダ・フランス5ヵ国との間に不平等条約として知られる修好通商条約を結び、同じ種類の貨幣は品位に関係なく同じ重さで通用することが定められた(「同種同量の原則」)。

1859(安政6)年、開港による金貨流出を懸念した幕府は、開港日の前日、天保一分銀より純銀量が多い安政二朱銀を発行し、洋銀1㌦=二朱銀2枚で交換させようとした。しかし、アメリカの反対によって、洋銀1㌦=一分銀3枚となった。

洋銀は、貿易で使われた外国の銀貨で、日本には主にメキシコ銀貨が入ってきた。日米和親条約(1854年)の下で、洋銀1㌦=一分銀1枚と定められた。

その後、アメリカ初代駐日総領事ハリスが「同種同量の原則」を主張し、洋銀1㌦=一分銀3枚となった。

7金貨の大量流出と万延(1860~1861)の改鋳

当時の金銀の価格は、日本が金1㌘≒銀5㌘、外国では金1㌘≒銀15㌘で、日本では金が割安であったため、日本から海外へ金貨が大量に流出した。

1860年、万延の改鋳で純金量を3分の1に減らし金銀比価を国際水準としたことで、海外への金貨の大量流出は収束した。

外国商人らは、日本で4枚の洋銀を一分銀、さらに小判へと交換し、海外で小判を交換すると洋銀12枚を得ることができた。

金貨流出の対応策として1860(万延元)年発行された万延二分金は、幕府財政の補填のため大量に発行され、国内で急激なインフレをもたらした。

それに加え、同年、寛永通宝鉄四文銭が大量に発行され、幕府は精鉄四文銭であると強調したが、民衆の間では不評であり、かつ鋳造コストも嵩んだ。

そのため1863(文久3)年、四文銭を銅銭に戻すことにしたが、産出量の絶対的不足から生じた銅地金の高騰などで量目を減じて文久永宝銅四文銭を発行することになった。

|

|

|

| 万延小判1860年 |

万延二分金1860年 |

寛永通宝鉄四文銭1860年 |

|

|

|

| 文久永宝 真文1863年 |

文久永宝 草文1863年 |

文久永宝 略宝1863年 |

文久永宝銅四文銭は、銀座監督の下で江戸深川千田新田(大工町)の銭座で鋳造されたものは「真文」、金座指導監督となった浅草橋場(小菅)の銭座で鋳造されたものは「草文」と「略宝」、以上3種類が発行された。

発行当初は、真鍮四文銭と同様に通用させる通達が出されたが、市場における差別通用の実態を追認せざるを得なくなった。

1865(慶応元)年閏5月、鉄一文銭に対し、寛永通宝真鍮四文銭は12文、文久永宝四文銭は8文の増歩通用となった。

1867(慶応3)年には自由相場(天然相場)に任され、鉄一文銭=1文の基準に対し、以下のような相場となった。

▪寛永通宝銅一文銭:10~12文

▪寛永通宝真鍮四文銭:20~24文

▪文久永宝:15~16文

▪天保通宝:80~96文

▪寛永通宝鉄四文銭:2文

▪寛永通宝鉄一文銭:1文

この相場を基に1871(明治4)年、新貨条例制定後の旧銅貨の通用価値が規定され、一円は一両と等価となり、一両=10000文という基準から、これらの銭貨は以下のような通用価格となった。

▪寛永通宝銅一文銭:1厘

▪寛永通宝真鍮四文銭:2厘

▪文久永宝:1.5厘

▪天保通宝:8厘

▪寛永通宝鉄四文銭:8枚で1厘

▪寛永通宝鉄一文銭:16枚で1厘

このうち鉄銭は1873(明治6)年12月25日に、天保通宝は1891(明治24)年末をもって通用停止となったが、

文久永宝、寛永通宝銅銭・真鍮銭は、1953(昭和28)年末の「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」によって廃貨措置が取られるまで法的に通用力を有した。

|