1銭緡(ぜにさし)~銭貨を束ねる~

中国では銭を束ねる紐のことを「鏹(きょう)」とか「貫」といった。日本風にいえば「ぜにさし」「さし」という。銭1000枚を意味する貫という単位は、この銭緡から来ているという。

銅銭は、ちょっとした売買取引なら「さし」でやりとりするのが普通で、銭を保管するのも、この形であった。

日本で銭を束ねて扱うことは、和同開珎の発行当初から始まっていたようで、平城京の長屋王邸宅の発掘調査により、銭緡に通した和同開珎が発掘された。

この和銅銭は、一連97枚余りという数になっており、銭100枚を一連として束ねる慣行が、すでに成立していたようである。

100枚きっちりの場合は「丁百」というのに対し、実数が少ない場合を「省陌銭」とか「省百」と呼んだ。この省百の慣行が、早くも8世紀初めに受け入れられていた可能性を示している。

ただ一般的には、鎌倉時代後期から室町時代にかけて銅銭97枚をもって100枚とみなす商慣習が成立したと云われる。

|

| 銭1貫文(銭1000枚=文) |

その頃、差額の3枚分は目銭(めぜに)と称し、長銭(100枚)揃っているものを加目銭(かもくせん)・目足(めたり)、省陌(97枚)のものを目引(めびき)と称した。

江戸時代に銅銭96枚(=96文)の束をもって銭100文と見なした慣習も短陌(=省陌)の一つとみなされるが、

その慣習は戦国時代初期(室町時代)、1505(永正2)年の撰銭令の中に(銅銭96枚を100文とすることを前提として)100文の3分の1を32文として換算する規定が見られる。

こうした慣行を九六銭(くろくせん)または省銭とも呼び、これに対して銅銭100枚を100文とするものを調銭(長銭・丁銭)と称した。

1872(明治5)年、大蔵省は貨幣の計数貨幣化を推進するため、九六銭など短陌・省陌の慣習を禁止した。

2撰銭の発生

撰銭(えりぜに、えりせん、せんせん)とは、中世後期において、支払決済の際に、劣悪な銭貨(びた銭・悪銭とも)を忌避・排除したことをいう。

室町時代前後、商品経済の発達に伴って貨幣の流通が著しく増え、税の銭納化が進められた。

貨幣は、従来の宋銭に加えて明銭も併用され、需要が増えるに従って悪質な私鋳銭や粗悪な渡来銭など多様な銭貨が流通し、15世紀後半以降「撰銭」を引き起こす要因となった。

民衆は、このような悪銭を嫌い、商取引で良銭を撰ぶ撰銭が盛んに行われるようになり、

円形放孔で表面に文字のようなものがあれば「1枚=1文」で通用する、というそれまでの原則が崩れ、円滑な貨幣の流通が阻害された。

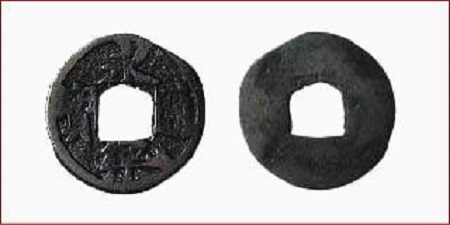

|

| 渡来した鋳写びた銭 |

3撰銭令の発令

室町幕府や多数の大名は、民衆の「撰銭」行為に対し、度々撰銭令を発令し、悪銭と良銭の混入比率を決めたり、一定の悪銭の流通を禁止することを条件に、あくまで銭貨1枚=1文で使わせようとした。

1485年 周防国大内氏 撰銭令を出す(排除すべき特定の銭貨以外は

等価値使用)

1500-1513年 室町幕府、毎年撰銭令を出す

1542-1569年 幕府、戦国大名しばしば撰銭令を出す

1569年 織田信長 撰銭令を出す

(銭種間の交換比率を示し、悪銭の流通を認める。金・銀・銭貨の

比価を提示)

しかし民衆の間では、びた銭を忌避し撰銭しようとする意識は根強かったが、慢性的な銭貨不足のため粗悪な銭も流通から完全に排除することはできず、2枚で1文、5枚で1文のような交換比率で粗悪な銭も使われ続けた。

どのような銭がどの程度の価値で通用するかは、地域や時期によって異なったようである。

撰銭令などの史料には「悪銭」「並銭」など様々な銭貨の名前が出てくるが、実際にどのような銭貨が該当するか、地域や時期によっても異なり特定は困難である。しかし、その一方で発掘調査などから地域ごとの特徴が明らかになってきた。

○主な撰銭令

★大内氏撰銭令 1485(文明17)年禁制

次の二ヵ条からなり、最初の撰銭令として知られる。明銭である永楽通宝、洪武通宝が撰銭の対象になっている。

1.銭をえらぶ事

段銭の事ハ、わうこの例たる上ハ、選ぶべき事勿論たりといえども、地下仁ゆうめんの儀として、百文に永楽・宣徳の間廿文あてくハえて、可収納也

1.り銭幷はいはい銭事

上下大小をひはす、ゑいらく、せんとくにおいてハ、えらぶへからず、さかひ銭とこうふ銭(なわ切の事也)、うちひらめ、此三いろをはえらぶへし、

但如此相定らるるとて、永楽、せんとくはかりを用へからず、百文の内にゑいらく、せんとくを三十文くハへてつかふへし

二ヵ条を要約すると、第1条は領主へ税として納める段銭の規定である。段銭は良い銭で納めなければいけないが、

地下仁(庶民)に恩恵を施すため、100文中に永楽銭・宣徳銭なら20文加えてよい、としている。

第2条は利息として払う銭や一般の売買に使う銭について定めている。この場合、永楽銭、宣徳銭を拒否してはならないが、

「さかひ銭」「洪武銭(なわ切)」「打平め」の三種は拒否できる。ただ永楽銭や宣徳銭ばかり使うのは許されず、100文中、30文までに止めるべきだという。

★室町幕府の撰銭令 1500(明応9)年

1.商売輩以下撰銭事

近年恣撰銭之段、太不可然、所詮於日本新鋳料足者 堅可撰之、至根本渡唐銭(永楽、洪武、宣徳)等者、向後可取渡之(但如自余之銭可相交)若有違背之族者、速可被処厳科矣

室町幕府最初の撰銭令であるが、要するに「日本新鋳料足」を排除し、永楽、洪武、宣徳通宝の通用を命じている。日本で作られた銭貨を「日本新鋳料足」と呼んでいた。

これまでも国内で銭貨が作られたことは知られていたが、近年、それを考古学的に裏付ける銭貨の鋳型などが発掘されるようになった。

★織田信長の撰銭令 1569(永禄12)年2月末

定精選條々 天王寺境内

1.ころ、せんとく、やけ銭、下々の古銭 以一倍用之

1.ゑミやう、おほかけ、われ、すり、以五増倍用之

1.うちひらめ、なんきん、以十増倍用之

此外不可撰事

1.段銭、地子銭、公事銭幷金銀、唐物、絹布、質物、五穀以下、此外諸商売如有来、時の相場をもて定の代とりかはすへし、付 ことを精銭によせ、諸商売物高直になすへからさる事

1.諸事のとりかはし、精銭と増銭と半分宛たるへし、此外は其者の挨拶にまかすへき事

1.悪銭賈買かたく停止事

1.精選未決の間に、其場へ挿入、於狼藉者、其所の人として相支、可令注進、若見除の輩に至てハ、可為同罪事

右條々、若有違犯之輩者、速可被處厳科之由候也、仍所被定置如件

永禄十二年三月一日 弾正忠

要約すると、それまでの撰銭令で排除されていた銭貨の流通を容認するとともに、銭種間の価格差を認め、様々な流通銭貨の価格差を公定しようとした。

この撰銭令では、ころ、宣徳、焼銭、ゑみやう、大欠(おおかけ)、破(われ)、磨り、打ち平め、南京といった種類が価格差を付けて受け取ってもよい銭とされている。

この中でも程度差があり、打ち平めや南京は価格差が10倍、つまり良銭の10分の1の値打ちしか認められていない。

南京は、他の撰銭令に「京銭」と出てくるのと同じとみられるが、恐らく明の南京あたりで作られた私鋳銭ではないだろうか。

前記条文の中に「悪銭賈買かたく停止事」と「悪銭」の売買を禁止する条文がみられる。これは「悪銭」の受領を拒否する動きがある一方で、銭貨不足のなか「悪銭」だけで取引を行おうとする動きがあったを示している。

商人たちにとって良質な銭貨が不足し、それによる取引が困難となるなかでは、悪銭であっても、その量が豊富であれば悪銭で取引を行わざるを得なかったといえよう。

★織田信長の撰銭追加令 1569(永禄12)年3月

信長は撰銭令に続いて追加令を発令した。その一つは米での商取引を禁止する、もう一つは金・銀での商取引を公認したことである。

その際、注目されるのは金・銀と銭の換算基準を公定したことで、「金子ハ拾両之代拾五貫文、銀子ハ拾両之代弐貫文たるへし」とある。

つまり、金十両=銭十五貫文、銀十両=銭二貫文と規定したのである。この追加令は、新たな市場に参入した金・銀を通貨として公認し、その価格(値)を「精銭」(「善銭」)を基準に公定したのである。

こうして銭貨だけでなく、金・銀を含めた新たな通貨体系を構築し、円滑な商取引をめざし通貨環境を整備しようとした。

4様々な中世の銭貨

国内で使われた銭貨は、主に中国から輸入された「渡来銭」であり、唐、北宋、南宋、明などで鋳造されたものである。

しかし、輸入量の不足を補うため、国内でも渡来銭を真似た銭が鋳造され、「びた銭」とか「私鋳銭」と呼ばれた。

「びた銭」とはいっても、出来が悪いことを意味しているわけではなく、「私鋳銭」とはいっても贋金ではない。

「びた銭」(江戸時代以降に「鐚銭」)は、質の悪い銭を指すものとされてきたが、近年の研究により、

中世末~近世初期の史料に出てくる「びた銭」が指すものは、時期や地域によって異なり、必ずしも質の悪い銭貨を指すわけではないことが分かってきた。

同じ地域で史料上「びた」と記される銭貨が、当初は価値の低かったものでも、銭の希少化により価値が上昇し主要銭貨となっている事例がみられる。

14世紀までは唐・北宋銭が、15世紀からは明銭が多く渡来した。国内で鋳造された銭は何種類かあり、品質を分析し整理した研究によれば、

第1期(14世紀)島銭など中国産の鉛を使用、第2期(15世紀)鋳写ビタなど中国産と国内産の鉛を使用、第3期(16~17世紀)加刀ビタ・改造ビタなど国内産鉛が主体になるという。

|

|

| 宋銭・皇宗通宝 |

明銭・永楽通宝 |

★渡来銭

渡来銭の中で、最も銭名の多いのが皇宗通宝である。12~14世紀の貿易相手であった南宋や元では、唐や北宋の銭を過小評価し、日本へ大量に輸出した。

永楽通宝は、明国内の流通貨幣ではなく輸出専用に鋳造されたという説もある。日本では、西日本で嫌われ、東日本では良貨の代表とされた。

|

|

| 元宝通宝の鋳写銭 |

永楽通宝の鋳写びた |

★鋳写びた銭(模鋳銭)

渡来銭(或はその私鋳銭)を基に鋳写した銭貨。鋳写が繰り返されたことなどから、文字が不鮮明で、基の銭貨よりも小型で薄く軽いといった粗悪なものが多いことが特徴である。

|

|

| 島銭・太平通宝 |

島銭・不能読 |

★島 銭

雅拙で独特な書体を持つ銭貨、詳細は不明だが「和開通宝」「和開珎宝」といった文字が見られるものもあり、国内で14世紀頃に作られたとする説が有力である。

銭文は文字の体をなしていないものもあり、多種多様である。成分分析により原材料のうち鉛は、主に中国産であることがわかっている。

出土事例は14世紀頃に多く、15世紀に急減する。九州での発掘が多いとされる。

人々が銭文を意識し出すようになったため、このような独特な銭貨が排除されるようになったのではないかと考える説がある。

|

|

| 「順平治平」 |

「綿政和」 |

★加刀びた銭

渡来銭をそのまま型にするのではなく、少し刀で手を加えて作成した銭貨である。上記右図は「綿政和」。北宋の政和通宝を基にしているが、「通」が「綿」に見えることから「綿政和」と呼ばれている。

上記左図は「順平治平」。これも北宋の治平元宝を基にしているが、「治」が「順」に見えることから、「順平治平」と呼ばれる。

|

|

| 「円員宝元豊」 |

加治木洪武 土洪武 |

★改造びた銭

新規に日本で型を作成し鋳造したびた銭である。上記左図は「宝」字の特色から「円員宝元豊」と呼ばれている。

上記右図は背に「加治木」の「治」の字があり、九州加治木で鋳造された、鋳造場所が特定できる唯一のびた銭である。「武」の下部が「土」にみえることから「土洪武」といわれている。

5国内の鋳造銭貨

室町幕府は、1500(明応9)年の撰銭令で日本で作られた銭貨を「日本新鋳料足」と呼んでいた。

これまでも国内で銭貨が作られたことは知られていたが、近年、それを考古学的に裏付ける銭貨の鋳型などが発掘されるようになった。

★日本で作られた渡来銭(中国銭)

銭貨への需要は高かったが、流通量が不足していたため、日本国内でも渡来銭を写した銭貨(模鋳銭)が作られ、渡来銭とともに使われた。

★日本での銭貨鋳造を示す考古史料(鋳型など)の発掘場所

▽京都市平安京左京八条三坊…13世紀後半~14世紀

▽鎌倉市今小路西遺跡…15世紀初頭

▽堺環濠都市遺跡…16世紀半ば~後半

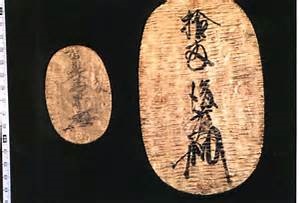

★無文銭の鋳型と無文銭

堺環濠都市遺跡では、文字のない無文銭やその鋳型が多数出土している。北宋銭を中心とした渡来銭の鋳型も同じ場所から出土しており、渡来銭を写して作る技術を持ちながら、敢えて無文銭を作っていたことになる。

無文銭は全国の広い範囲で出土しており、一目見て私鋳銭と分かる銭貨が全国的に流通していたことを示している。

撰銭令では、無文銭が排除の対象とされているが(例えば浅井氏撰銭令「うちひらめ、文字のなき」)、

この時期、無文銭を民間で生産し、流通させる必要性が生じ、銭貨不足の中で取引を支える役割を果たしていたといえよう。

なお堺で出土(16世紀半ば~後半の遺構)した鋳型は、無文銭が8割以上を占めるが、銭文があるものは、開元通宝が最も多く、それ以外は北宋銭がほとんどとなっている。

★永楽通宝の枝銭

製塩遺跡「村松白根遺跡」(茨城県)から出土した「永楽通宝」の枝銭がある(15~16世紀の遺構から出土)。

港に近いことから、他から運ばれた可能性も否定できず、はっきりしたことは不明だが、金属組成は銅成分が9割以上あり、日本産の銅銭の特徴を示している。

関東で永楽通宝が多く使用されていた16世紀頃、この枝銭が日本でも作られていたと考えられる。

★東国で好まれた永楽通宝

渡来銭(明銭)の永楽通宝は、15世紀から日明貿易によって大量に持ち込まれたが、明国内では嫌われて撰銭の対象となったこともあり、

日本国内でも通用価値が宋銭より低く、撰銭の対象になったことが撰銭令などの史料から分かっている。

ところが、後北条氏の領国をはじめ東国では、16世紀半ば以降、課税額を永楽通宝で示す「永高」が見られるほか、

出土事例も関東を中心に16世紀後半の遺構から多く見られ、東国(関東・東海)で永楽通宝が好まれるようになったことを示している。

関東では永楽通宝は精銭(宋銭を中心とする中国渡来銭)の2~3倍で取引されていた事例もある。

また16世紀末の秀吉の朱印状には、永楽銭1に対しびた銭3と定められている。なお、日本で永楽通宝は出土銭貨の中で上位にくる銭種だが、中国ではほとんど出土していない。

6採鉱技術の革新と金・銀・銅

日本は、古来から金・銀資源に恵まれていたが、古代以来の原始的採掘法では、生産高は自ずから限界があった。

ところが16世紀半ば、金・銀・銅の精錬に飛躍的な技術革新が起こったのである。

摂津国多田庄(兵庫県川西市辺り)の銅山では、1510年頃『山下吹き』という硫化銅から銅精錬に成功。

石見国大森銀山では、1533年『灰吹き法』という金・銀精錬法に成功。

大坂では、1580年頃『南蛮吹き』といわれる精錬銅から銀の分離に成功した。

中でも中国(明)から導入された灰吹法は、1533(天文2)年、博多商人・神谷寿禎の仲介で明の工人・宗丹桂寿が石見(島根県)の大森銀山で行ったのが最初といわれる。

銀鉱は元々金鉱と合わさった形で自然界に存在することが多いが、灰吹法では、金を含んだ銀鉱石を鉛とともに溶解する。

これを骨灰で作った皿に入れると、鉛が骨灰と化合して吸収され、あとに金・銀だけが残るという。

この灰吹法の導入によって、金銀を取り出すときのロスが少なくなり、銀だけでなく金も増産できるようになった。

この灰吹法は、石見国大森銀山から全国に広まり、各地の金銀資源を改めて掘り起こすことになった。採鉱技術の革新は全国に拡大、日本は金・銀・銅に恵まれた国になった。

こうして金・銀・銅の需要は増大するが、大半は戦国大名の軍資金調達に使われた。

7金貨・銀貨の登場

採鉱技術の革新によって金・銀が採掘されると、その生産地を支配する戦国大名は、領国経営の安定と軍資金確保のため鉱山開発に力を入れた。

その先駆けが長門・周防を支配した大内氏の石見銀山、甲斐・信濃を支配した武田氏の黒川金山、但馬を支配した山名氏の生野銀山などの採掘である。

特に最初の銀貨は、石見銀山の石州丁銀であり、金貨は甲斐の蛭藻金(ひるもきん)・甲州金であった。

石見銀山で精錬された灰吹銀はソーマ銀と呼ばれ、そのまま日本産銀の銘柄の一つとして外国との商取引に利用された。

この灰吹銀を譲葉状に打ち伸ばし加工した石州丁銀は、主に商人が活躍した上方を中心に西日本で流通した。

そればかりでなく、明(中国)あるいは16世紀後半からはマカオを拠点に来航するようになったポルトガルなどと、石見銀山の銀を媒介に世界規模の交易が行われた。

また、私貿易を禁止する明の海禁政策にもかかわらず、日明間の密貿易が活発化し、やがて彼らは海賊化していった(後期倭寇)。

当時の銀産出量は、世界全体の3分の1(その生産量の平均は年間200㌧程度、その内、石見銀山が38㌧〚10,000貫〛程度であったと推測される)に達したという。

石州丁銀は、秤量貨幣(額面がなく重量で価値を決定。取引の際は必要に応じ切り分けて使用)のため、原型をとどめる物は稀少である。

石見銀山を手中にした大名(大内氏、尼子氏、毛利氏、豊臣氏)は積極的に、これらの海外諸国と貿易を行い、その輸入品の中に当時貴重であった火縄銃が含まれていた可能性も指摘されている。

次に早い時期の金山開発で注目されるのが、武田氏の開発した金山である。

武田信玄が一時期、絶大な権力を誇った背景には、甲斐の金鉱山で獲得した金の力があった。

その中で黒川金山は16世紀前半、1530年には稼働を始め、17世紀中頃まで続いていたことが確かめられている。

武田氏の金は、当初、砂金や不定形な金塊であったが、やがて、ある程度貨幣に近い形に整形され、

蛭藻金(ひるもきん)、碁石金(ごいしきん)などと呼称され、領国内の貨幣制度が整備された。

元来、金・銀は重さで評価されていたもので、金は砂金で錦の布や紙に包んで取り扱うのが基本であった。

それをインゴット化(塊状にしたもの)し、一定の塊として扱うようになったが、蛭藻金の段階では、金は重さで取引する秤量貨幣であった。

その後、甲州金は「両」「分」「朱」という4進法の貨幣単位を採用し、打刻された額面で価値を決める計数貨幣として整備された。

1567(永禄10)年頃、武田信玄の命により、国内で初めて金貨が体系的に領国の流通貨幣として整備された。この甲州金の貨幣単位は、江戸時代の金貨単位に引き継がれた。

このように全国に大小様々な金銀鉱山が開発され、豊臣秀吉(1536-1598)や徳川家康(1542-1616)の時代には、「日本国中諸山より湧くが如く」金銀が産出したといわれる。

秀吉や家康は、大いに金銀を貯め込んだ。貯め込みながら秀吉は、ばら撒いたが、家康は、ばら撒かないで金貨・銀貨を作った。

最初に国内を統一した秀吉は、1587(天正15)年、天正通宝(金銭・銀銭)、1588(天正16)年、天正大判・小判、1596~98年、太閤円歩金を鋳造させた。

これらを大名などに配ったが、流通させる意識はなく貴重品として儀礼・贈答に使ったという。

しかし、こうした特別な金・銀貨の登場が、やがて家康の時代に流通貨幣として登場することになる。

|

|

| 天正通宝(銀銭) |

天正菱大判 |

★天正通宝

1587(天正15)年、豊臣秀吉によって鋳造された。主として有功の将士に対する褒賞用の特別貨幣で、金銭と銀銭がある。『三貨図彙』によれば流通用の銅銭も鋳造されたといわれるが、詳細は不明である。

豊臣家が大坂の陣で滅亡しているため、流通した期間は短い。秀吉の特別貨幣は他に天正大判(1588<天正16>年)、文禄通宝(1592<文禄元>年)などがある。

秀吉によって鋳造された、これらの特別貨幣は、いずれも褒賞用、軍事費用の範囲に留まっており、

流通目的の貨幣鋳造が再開されるのは、1636(寛永13)年、江戸期の寛永通宝まで待たねばならない。

なお1606(慶長11)年、徳川氏が慶長通宝を鋳造しているが、本格的に流通することはなかった。

★天正大判・小判

天正大判は、1588(天正16)年以降、豊臣秀吉が代々室町幕府に仕えた彫金師後藤家の5代目徳乗らに命じて鋳造させた。

楕円形の大判として最古のもので、縦約15.4㌢、横約10.2、量目約165㌘は、現存する金貨幣としては世界最大のものである。

しかも品位は1000分中、金740~700という良質である。天正大判は秀吉の死後もつくられたが、大きさ、重さ、品位は変わらなかった。

天正大判の表には「拾両後藤(花押)」と墨書されており、そのほか右肩に「天正十九」のごとく年号が墨書されたものもある。

ただし、拾両は量目の表示で貨幣の単位を示したものではない。また、表裏に丸枠又は菱型枠に桐の極印が数個打たれている。

前者を丸判(まるばん)後者を菱判(ひしばん)といった。天正大判は主として軍用・賞賜用に用いられ、何枚と枚数を数えて使用した。

天正小判も秀吉が大判とともに鋳造させたといわれるが、その確証はない。世にいう天正小判は、周囲に小丸点をもち、

天正という極印が打たれているが、それは正徳(しょうとく)小判の変造とみられている。

▽天正菱大判

表面中央に「拾両後藤(花押)」、右上に「天正十九」まどと年号が墨書され、菱枠の桐極印が上部一ヵ所、下部二ヵ所に打たれていることから菱大判と呼ばれる。

同形式で丸枠桐極印が上下にそれぞれ一ヵ所のものも存在する。裏面には極印はない。

中央下部に埋め金があり、譲葉金などの判金に足し金して量目を調整したものと考えられる。

量目は後の長大判と同じであるが、サイズは一回り小さい楕円形である。墨書は四代後藤光乗の弟である菱後藤家の後藤祐徳によるものとされる。

年号には他に「天正十六」「天正十七」と書かれたものが存在するが、全体の現存数は数品とみられ、貨幣博物館及び造幣博物館などに展示されている。

|

|

| 天正長大判 |

大仏大判 |

▽天正長大判

墨書きは「拾両後藤(花押)」で年号表示は無く、五代後藤徳乗のものであり、上下左右に丸枠桐極印がそれぞれ一ヵ所、計四ヵ所打たれている。

裏面中央には丸枠桐紋、亀甲桐紋、花押の極印があり、亀甲枠について有る無し、双方が存在する。大判の中でもサイズが特に大きく縦17㌢以上のものとされ長大判と呼ばれる。

鋳造高は1595(文禄4)年5月から1597(慶長2)年2月までは、約3万枚と推定され、1598(慶長3)年3月から1600(慶長5)年2月までは23,963枚である。

▽大仏大判

形式は長大判と同じく「拾両後藤(花押)」と墨書され、五代後藤徳乗の書であり、右上に「大」と墨書されたものもあり、上下左右にやや大きめの丸枠桐極印がそれぞれ一ヵ所、計四ヵ所打たれている。

裏面中央には丸枠桐紋、亀甲桐紋、花押の極印がある。形状はやや角ばった楕円形となり、長大判より縦のサイズが短い。現存数は天正大判の中で最も多い。

豊臣秀頼が京都の方広寺大仏殿再建の費用に充てるため、1608(慶長13)年10月から1612(慶長17)年1月にかけて鋳造されたものとされ、大仏大判と呼ばれる。

これは徳川家康が秀頼の蓄財を消費させる目的で、方広寺の再建を指示したとされる。鋳造時期は慶長大判と重なるが、豊臣家によって鋳造されたので天正大判の範疇に入れられる。

これによって大坂城に蓄えられていた分銅金の内、2000枚(約330㎏)分銅17個、1000枚(約165㎏)分銅11個が消費されたという。

| 種類名称 |

鋳造開始 |

規程品位

分析品位(造幣局) |

規定量目 |

鋳造量 |

| 天正菱大判 |

天正16年

(1588年) |

61匁位(72.1%) |

44.2匁

(164.9㌘) |

約40,000枚 |

| 天正長大判 |

文禄4年5月

(1595年) |

58匁1分位(75.7%) |

44.2匁

(164.9㌘) |

約55,000枚 |

| 大仏大判 |

慶長13年10月

(1608年) |

60匁位3分1厘位(73%)

金73.84%/銀24.10%/雑2.06% |

44.2匁

(164.9㌘) |

39,763枚 |

★太閤円歩金

通称「太閤円歩金」と呼ばれる金貨は、秀吉が作らせた一分金と伝えられてきたが、現在では、その中央の花押から家康が作らせたものと考えられている。

この花押は、家康の下で小判以下の金貨製造を監督した後藤庄三郎光次のものだからという。

|

| 太閤円歩金 |

8貫高制から石高制へ…銭から米へ

室町時代後期、国内各地で撰銭が発生し、銭種による価値の差が生ずる一方、中国(明)からの銭貨流入が途絶え、慢性的な銭貨不足に陥り貨幣経済が混乱した。

1570年代、経済文化の中心であった西日本では、貨幣経済の混乱から土地などの大口取引は、銭貨支払(銭遣い)から米による支払(米遣い)に変化していった。

民衆は貨幣だけでなく、米を貨幣代わりに取引するようになり、銅銭に代わって現物の米が、主な価値基準になっていった。

こうして土地や地代を標示する銭による貫高制は廃れ、土地の標準的な生産高を石(1石=米100升)で算定する石高制が優勢となった。

国内を統一した豊臣政権は、新規銅銭を発行するだけの政治的・経済的基盤や流通させようという意識に乏しかった。

豊臣秀吉は、織田政権の方針を引き継ぎ、農民の離農防止のため年貢米納という「石高」本来の属性に加え、知行給与・軍役賦課という権力編制の基本要素を加えた石高制を採用した。

こうして租税負担の基準は、銭何貫から米何石という形に置き換わっていった。

9中世の旅と物価~1泊2食 24文の時代~

京都醍醐寺の僧侶2人が1563(永禄6)年9月、京都を出発し、近江、越前、加賀、越中、越後、関東への旅をして、翌年10月に京都へ帰るまでの旅費支出を記録した「永禄六年北国下り遣足帳」(国立歴史民俗博物館蔵)がある。

この記録を見ると、滋賀県石寺に泊ったところから越前、加賀、越中、越後の最初までは旅籠代は1人一泊二食24文で記録されており、領国が異なる広域圏で、サービス価格が一定であったことが注目される。

ただ、越後から東方や帰路は異なったサービス価格がみられ、どのような事情で旅籠代の価格に影響を及ぼしたのか不明な点もある。

また、川を渡る時の船賃は2人で8文、昼食は2人で17文または20文とあり、この頃、銭さえあれば様々なサービスを受けることができたのである。

ここで気になったのは、加賀の橋賃が二人5文なのに対し、越前北庄(福井市)の橋賃(近世以降の九十九橋)が一人20文だったことである。この差は一体何であろうか。

|