1平家の滅亡と宋銭禁止の動き

平家滅亡後の1187(文治3)年、三河守源範頼の意見(頼朝の弟、実態は頼朝の提案に等しい)という形で、摂政となった九条兼美が宋銭の流通停止を命令する。

一方、この頃、朝廷内部でも絹から宋銭に財政運営の要を切り替えるべきだという意見があり、1192(建久3)年に宋銭の沽価を定めた「銭直法」を制定した。

しかし、反対意見も根強く、1193(建久4)年には伊勢神宮・宇佐神宮の遷宮工事の際、必要となる役夫工米などの見通しを確実にするため、改めて「宋銭停止令」が出された。

鎌倉幕府も1193(建久4)年7月朝廷の意向を受け、宋銭の永久使用停止と追放宣言をするが、同年10月には前言を翻し、出挙(利子)に米1石は銭1貫文と定め、8分の1以上の利子は禁止すると事実上銭貨の使用を認めた。

このように鎌倉時代に入ると、宋銭の流通はますます加速し、市場における絹の価格低下は止まらなかった。

また、朝廷や幕府内部でも実際の賦課や成功の納付、物資の調達分野において、絹よりも利便性の高い宋銭が使われるようになった。

宋銭禁止の最大の理由である絹による財政運営の構造は、こうして有名無実化した。

2鎌倉幕府と宋銭使用の動き

1221(承久3)年6月15日承久の変が発生し、幕府軍は後鳥羽上皇軍に圧勝し、以後、幕府権力が強くなった。

それまで貨幣発行権を持つ朝廷に遠慮していた幕府は、承久の変後は一変し、宋銭の流通を推奨、この頃から銭取引が米取引を逆転し増え始めた。

畿内土地売券の推移 日本史総合図鑑・山川出版より

| 西暦(年数) |

米払 |

銭払 |

合計 |

| 1185〜1219年(33年間) |

44通(60%) |

29通(40%) |

73通(100%) |

| 1220〜1283年(63年間) |

100通(30%) |

232通(70%) |

332通(100%) |

| 1284〜1333年(49年間) |

48通(16%) |

257通(84%) |

305通(100%) |

1226(嘉禄2)年8月、幕府は貨幣による絹・布の使用を禁止し、銅銭の使用を認めた。

その4年後の1230(寛喜2)年、朝廷も旧来の政策を改め、公式に渡来銭(宋銭)使用を認め、36年ぶりに新沽価法によって銭1貫文=米1石の交換比率を定め、渡来銭(宋銭)の使用を公認した。

このように13世紀になると、絹・布が持っていた貨幣価値を銭貨が駆逐し、次第に人々は年貢も銭貨で納めるようになっていった(代銭納)。

その最初が1241(仁治2)年の臨時納税の段銭を課す大田文(土地台帳)である。これは公田の数量(1反当たり何文)に応じ、原則銭で納めることで公的に銭が使われている。

これまで年貢として納めていた生産物は、各地の市で商品として取引されるようになり、商品経済が発達した。

3中世の市と商業発展

中世の商業は、京都、奈良、鎌倉の都市商業に加え、地頭・御家人や名主たち参加の地方荘園商業、都市と地方を結びつける遠隔地商業が成立し、その発展の中に歴史的な特徴がある。

特に地方的商業発展の中で、中世商業の新しさが見出されるが、それを最も具体的に象徴しているのは、荘園内定期市の急激な成立であった。

市は最初十二支に因んで辰の日、酉の日等に開かれ、「辰の市」「酉の市」と呼ばれていた。

それが鎌倉時代に入ると三日市、四日市、八日市等、月に3回ほど開かれる定期市が成立するようになる。

このような商業の発展を画期的にさせた一つの原因が銭貨の流通にあった。

|

|

| 米売り(右)と豆売り(左) |

綿売り(左)と苧売り(右) |

| 米1升約10文、大豆1升約6文(15世紀前半の事例) |

木綿半疋950文、苧1両17文(15世紀後半の事例) |

平安中期、銭貨の鋳造が中止されて以来、国内の売買に絹や米が貨幣代わりをしていたが、平安後期に日宋貿易が活発化すると宋銭等渡来銭が大量に輸入されるようになった。

これは流通経済に深く巻き込まれていた多くの人々の銭貨要求に応えるものであった。

銭貨の流通は、当初、その使用になれない人々に混乱を引き起こし、物価を動揺させたため、朝廷や幕府は銭貨の使用を禁止した時期があった。

しかし、朝廷や幕府の相次ぐ禁止令も、現実に疎かった時代錯誤の法令に過ぎず、銭貨の流通は、市の成立と並行した現象であり、鎌倉中期が一つの画期をなした。

鎌倉時代の土地売買の支払手段をみると、初期は圧倒的に米が使われているが、中期になると少なくとも50%以上の売買例で銭貨が使われている。

こうした自然経済から商品貨幣経済への移行は、都市商業や日宋貿易に直に接触する中央の公家や大寺社の経済に最も著しかった。

彼らの間に強い消費への欲望と、多額の銭貨獲得の欲望が高まっていたといえよう。

このような理由から鎌倉中期になると、荘園からの年貢米や雑公事の多くは、港湾や荘園の定期市で販売され、荘園領主は、その代銭を受取るようになった。

大量の年貢物の銭納は、それが商品として国内市場を駆け巡ることを意味していた。中世商業は、この年貢物の銭納を機に画期的な発展段階を迎えた。

〇荘園経営と和市

和市は、中世の市で生産物を売却する際の売買価格や相場のこと。代銭納が進むと、人々は絶えず和市の変動に気を配るようになった。

また荘園領主は年貢を納めるにあたり、京都と地方の和市の地域間格差や輸送コストを加味し、代銭納と現物納で有利な方を選択した。

14世紀以降、荘園経営の実務を地頭などが領主から請負う「請負代官制」が広まった。

〇《代銭納の米建てと銭建ての違い》

▽米建て(「和市の法」)

領主が納める年貢銭は、そのときどきの米の相場により変動。

▽銭建て(「請切」)

領主が納める年貢銭は米の相場に関係なく一定。

〇「米建て」「銭建て」の争い

高野山領紀伊国南部荘は地頭請所となり、年貢は見米(現米納)300石と色代(代銭納)200石であった。

そのうち、代銭納分の200石について、高野山側は米建ての「和市の法」によると主張し、一方、地頭側は80貫の銭建ての「請切」を主張し、双方が対立した。

結局、1278(弘安1)年12月27日、幕府は寺側の言い分を認めた。当時、荘園経営にとって和市が重要であったことを示す史料である。

4室町幕府の経済基盤と貨幣経済

鎌倉幕府滅亡後、1336(建武1)年足利尊氏は新天皇を擁立し、京都で幕府を開いた。

後醍醐天皇は大和の吉野に逃れ新政府をつくり、京都北朝方と吉野南朝方との争いが60年近く続く。

1352(文和1)年、尊氏は武士の荘園侵略の要求をある程度認め、畿内及び近江、尾張、美濃など8か国の荘園について、

その年の年貢の半分を兵糧のため徴収する「半済(はんぜい)」の権利を守護に与えた。

守護はその内の一部を自分が取り、大部分を領国内の武士に配分した。

当初は1年限りであったのが、毎年繰り返されるようになり、守護は事実上、荘園の半分を支配するようになった。

また、守護は農民の抵抗や武士の侵略によって年貢を徴収できなくなった荘園領主に代わって年貢を請負い、

次第に荘園領主に渡す年貢を減らして荘園を奪ったり、守護段銭といって農民から臨時に税を取り立てたりした。

こうして、この時代の守護は、鎌倉時代の守護と違い領国内の農民を支配し、武士と主従関係を結ぶ封建領主=守護大名になっていった。

1368(応和1)年、3代将軍・足利義満時代が、室町幕府の最盛期であった。彼は1378(永和4)年、南朝方の武士を滅ぼし守護大名の反乱を鎮めた。

特に1391(明徳2)年に山陰地方を中心に全国の6分の1にあたる11か国の守護を握っていた山名氏を倒した。

幕府は全国に散在する直轄地からの収入を主な財源とし、他に必要に応じて諸国の農民から直接、段銭や棟別銭(家ごとにかける税)を取り立てた。

しかし、それだけでは足りず、他に酒屋や土倉という高利貸商人の利益を保護して彼らから税を取ったり、

交通の要所に関所を設けて関銭を取ったり、中国(明)との貿易で大きな利益をあげた。

幕府の経済的基盤は、土地からの収入より貨幣経済の上に置かれていた。即ち1393(明徳4)年、細川頼之の献策により

幕府は洛中洛外の土倉や酒屋に年間6千貫の銭貨献納を命じて以来、その納銭は幕府の最も重要な財源となった。

また1431(永享3)年、将軍御所移転費として約1万貫の銭貨を守護達から徴収した。それは3〜4ヵ国を領する大守護には1000貫、一国守護には200貫という割合で拠出させたのである。

こうした守護に対する銭貨の賦課をしばしば実施し、臨時費とはいえ守護の出銭が幕府財政にとって大きな支柱となった。

その他、幕府を通じて頻繁に行われた諸国に対する段銭の徴収も財源的に馬鹿にならなかった。

しかし、それにも増して重要だったのが勘合符による日明貿易から生ずる収入であり、特に重要だったが大量の渡来銭(銅銭)であった。

この貿易は足利義持の時代に一時途絶したが、その後まもなく再開され、室町時代の末期まで継続した。

当初は幕府主導権の下で行われた貿易だったが、やがて細川、大内氏のような有力守護をはじめ京畿の大寺社や貿易商人等が積極的にこれに参加した。

その結果、日明両国間で大量の物資が交流し、日本が受けた経済的、文化的な影響は非常に大きかったといえる。

幕府がこの貿易で、どれ程の収入を得たか明らかでないが、洪武・永楽・宣徳等の渡来銭(明銭)及び

勘合船に便乗を許された貿易商人から取り立てた抽分銭等、幕府が得た経済的利益は計り知れない。

日明貿易の進展などによる貨幣経済の躍進に乗じ、叡山はじめ諸大社、寺院は土倉、酒屋の本所となって「上分銭」を資金にして金融面の主導権を握り経済的な利益を上げた。

5日明貿易の展開と明銭輸入

1401(応永8)年、足利義満は明国と正式に交渉を開いた。このとき義満は明皇帝に対し、金1000両、馬10匹、薄様1000帖、扇100本を贈っている。

1404(応永11)年明使は、日本国王印と共に勘合とその底簿をもたらした。勘合は貿易の信符であり、底簿は台帳である。

その後、明の皇帝が代替りする毎に勘合がもたらされた。この勘合を持った船だけが明国で公式の使船としての待遇を受け貿易に従事することが許された。

日明貿易の展開を主体者で区分すると概ね三つの時期が考えられる。

第1の時期は、室町幕府が中心となった時代で、足利義満の時代である。この時期の通交は倭寇の禁止を希望する明国の要求と

武家統一政権の基礎固めに役立てようと幕府が要求する合致点の上で展開された。

第2の時期は、有力な守護大名や社寺が中心になった時代で、足利義持の日明通交断絶後、義教の通交復活を経て応仁の乱(1467年)に至る時代である。遣明船の派遣が一種の権益になった時期といえる。

第3の時期は堺、博多の商人の活動が中心となった時代で、応仁の乱から遣明船の廃絶(1547年)に至る時代である。

遣明船の派遣について明国側から船は1回に3隻、1船に乗員は300人、10年に1回派遣という規制を受けるようになった。

名目上は幕府の使船であるが、内実は細川・大内氏が競争して派遣したものであり、その営業の実態は商人の手に握られていた。

明国からの輸入品で最も重要だったものは銅銭であった。洪武銭や永楽銭はもとより、宋代の銭も多く輸入されていた。

15世紀は国内の貨幣経済が進み、多くの私鋳銭や鐚銭(びたせん)が流通したが、渡来銭(輸入銭)は標準貨幣として重要な存在であった。

渡来銭(銅銭)に次ぐものとして唐糸と呼ばれる生糸と絹織物があった。生糸の利益は20倍に達したこともあり、

明国の道士の古着や女房の古衣装など絹織物で明国で顧みられなかったものが国内では珍重された。他に薬品や書物などが歓迎された。

輸出品の主なものは硫黄、銅などの鉱産物、刀剣、武器類、扇子などの工芸品であった。

備前、備中辺りの銅は、中国の明州、雲州辺りに持っていくと4〜5倍になったという。

1451(宝徳3)年〜1493(明応2)年頃に輸出された刀剣の数量は膨大であり、刀剣の大量生産は粗製乱造となり、初め一刀10貫文だった価格が後に1貫文に下落したといわれる。

〇銅を輸出し大きな利益を得る

14世紀までは、中国から大量の渡来銭(銅銭)が輸入されたが、15世紀になると日本の銅山が再開発され、日本の銅が輸出されるようになった。

室町時代の史料「大乗院寺社雑事記」(1480(文明12)年12月21日条)に「日本では銅一駄は銭10貫文であるが、

これを中国に輸出し、糸に換えると銭40〜50貫文になった」と記されている。国内より4〜5倍の利益が得られたという。

6商品経済の発展と銭貨需要の増大

畿内や諸国をつなぐ都市では、地域の商品などが盛んに取引されるようになり、各地に裕福な商工業者「有徳人」や運送業者「問丸」が現れ、商品経済は発展し、国内における銭貨の需要も増大した。

室町幕府は、中国(明)との交易を通じて渡来銭(銅銭)を輸入したが、渡来銭の流入は13世紀に比べ減少し、14世紀後半から大量備蓄銭が多くみられるようになる。

|

| 大量備蓄銭の一例:銭貨7700枚余が入っていた壺 |

一方、銭貨の需要増大及び中国からの流入減少をうけ、国内では渡来銭をまねた模鋳銭がつくられるようになる。

|

| 渡来銭をまねた模鋳銭 |

室町時代になると、永楽通宝が広く用いられた東国と異なり、畿内や西国では永楽通宝に代表される明銭は、宋銭より大きくて使い勝手が良くないこと、

新し過ぎて私鋳銭と区別がつかないとみなされ、宋銭が重んじられたとする説がある。その根拠を次の事実で説明している。

1483(文明15)年、遣明使の北京入りに同行した金渓梵鐸が帰国後、報告の中で、北京において明政府が日本商品を購入し、明銭で支払おうとしたところ、遣明使側が旧銭(宋銭)での支払いを求め、トラブルになったこと、

室町幕府の最初の撰銭令といわれる1500(明応9)年10月の追加法に根本渡唐銭は古銭同様に通用させることを命じた規定がある。

ここに登場する根本渡唐銭には「永楽・洪武・宣徳」と割注が付けられていることから正規の明銭のことであると考えられ、

これに対して古銭は宋銭のことであると考えられるから、当時の京都及びその周辺では宋銭が重んじられ、明銭は撰銭の対象になっていた可能性があったと考えられている。

7中世の物品価格の一事例

次に記した物品の価格事例は、ある場所、ある時点、ある品質の事例であり、全国的に共通したものではない。

中世、商業が発展し、様々な地域の特産物が市場で売買されると、同じ物品でも特定の産地のものはブランド化し、価格が差別化された。

炭の値段は需要に応じ、夏季は下落し、冬季は上昇した。また農作物の価格は、収穫期は下落するなど、季節的な変動をするのは現代と変わりない。

ここに挙げた烏帽子は、原材料の一つである漆が希少品であったことから、大規模造営などで漆需要が増加すると価格が急騰し、その影響を受け烏帽子価格も上昇した。

上掲図に載せた米価格も、その年の豊凶作により一定しないが、15世紀の米1升の価格をみると5文〜17文であり、平均すると10文程度である。

|

|

| 帯売り(右) |

烏帽子折り(右)と扇売り(左) |

| 帯1本150文(15世紀後半の事例) |

烏帽子1つ100文扇1本10〜30文(16世紀初の事例) |

|

|

| 大原女の薪売り(左)と炭売り(右) |

薬売り(左)と薫き物売り(右) |

| 大原女とは大原で焼いた炭や薪を頭に乗せて京都で売り歩いた女性の商人。薪1荷150文(15世紀後半、但し奈良の事例)、炭焼き、炭1荷160文(15世紀後半の事例) |

薬(平胃散)279文(15世紀後半)、香料1000文(16世紀前半) |

|

|

| 魚売り(左)と蛤売り(右) |

直垂売り(左)と白布売り(右) |

| 鯛1尾15文(16世紀半ばの事例) |

直垂1人分700文、白布1反300文(15世紀後半の事例) |

〇中世の物品価格一覧表

| 分 類 |

物品名 |

価 格 |

年 代 |

| 食 物 |

米1升 |

10文 |

15世紀前半の事例 |

| |

大豆1升 |

6文 |

15世紀前半 |

| |

魚(鯛)1尾 |

15文 |

16世紀半ば |

| |

魚(鰹)1尾 |

12文 |

15世紀前半 |

| |

魚(鯵)1尾 |

2文 |

15世紀前半 |

| |

みかん2個 |

1文 |

15世紀前半 |

| |

桃1個 |

3文 |

15世紀前半 |

| |

瓜1個 |

7文 |

15世紀前半 |

| |

胡桃1個 |

5文 |

15世紀前半 |

| 衣類関係 |

木綿半疋 |

950文 |

15世紀後半 |

| |

白布1反 |

300文 |

15世紀後半 |

| |

苧1両 |

17文 |

15世紀後半 |

| |

帯1本 |

150文 |

15世紀後半 |

| |

直垂1人分 |

700文 |

15世紀後半 |

| 装飾品 |

扇1本 |

10〜30文 |

16世紀初め |

| |

烏帽子1つ |

100文 |

16世紀初め |

| |

香料 |

1000文 |

16世紀前半 |

| 薬 品 |

平胃散 |

279文 |

15世紀後半 |

| 燃 料 |

薪1荷 |

150文 |

15世紀後半、但し奈良の事例 |

| |

炭1荷 |

160文 |

15世紀後半 |

| 雑 貨 |

竹箒1本 |

3文 |

15世紀後半 |

| |

草履1足 |

3文 |

15世紀後半 |

| |

蝋燭1本 |

10文 |

16世紀半ば |

| 家 畜 |

牛1頭 |

1000文 |

15世紀後半 |

| |

馬1頭 |

2000文 |

15世紀後半 |

注:上記事例は国立歴史民俗博物館「古代・中世都市生活史(物価)データベース」に依ったもので、絵図は「七十一番職人歌合絵巻」から抜粋したものである。

○「一服一銭」〜中世の喫茶店〜

|

| 煎じ物売り(左)と「一服一銭」屋(右) |

15世紀初頭の応永年間に「一服一銭」と呼ばれる茶屋が東寺の南大門などで営まれていた。当時の茶屋の姿を「七十一番職人歌合絵巻」(1500年頃成立)でみることができる。

当時「茶」には粉茶と煎じ物(煮出して飲む茶)の2種類があったようで、この絵の中で「一服一銭」の方は「粉のお茶を召しそうらえ〜」と呼びかけながら粉茶を売っており、煎じ物売りは「お煎じ物〜お煎じ物〜」という呼び声で商売をしているようにみえる。

○安定していた大工の賃金

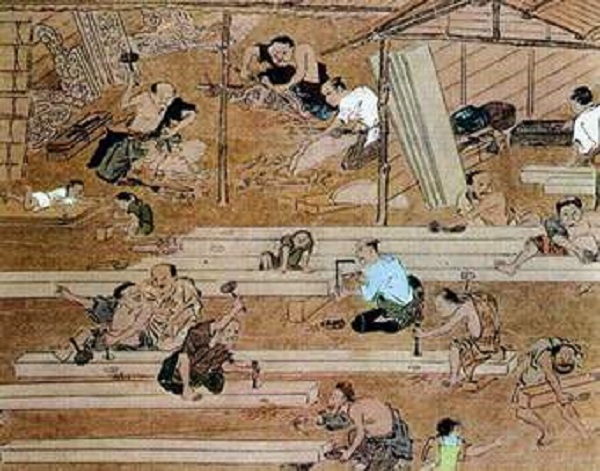

|

| 大工の稼働風景 「松崎天神縁起絵巻」(防府天満宮蔵) |

中世を通じて大工(番匠)の標準的な賃金は、季節を問わず1日100文〜110文で安定していた。

ただ、労働時間は日の出から日の入りまでのため、時間当たりにすれば大工の賃金は、昼間の長い夏季に下落し、短い冬季に上昇したことになる。夏季に建築工事が集中した事例の多いのが理解できる。

|