|

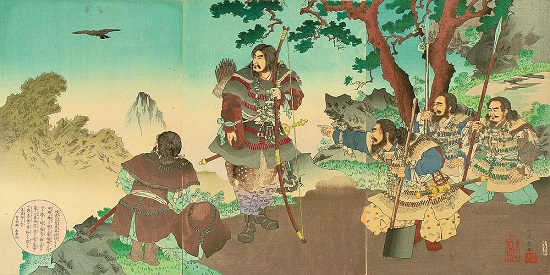

| 神武東征(八咫烏の先導でヤマトへ向かう)絵画 |

21 河内の草香から紀伊水道へ

作戦変更を決定すると、東征軍は再び軍船を列ね、難波の碕から今の大阪湾へ出て南方へ向かった。

その途中、彦五瀬命が亡くなった。遺体は今の和歌山市和田の竈山に葬られたという。

この後、東征軍は紀ノ川の河口付近で、初めて新たな敵に遭遇する。名草戸畦(なくさのとべ)と呼ばれる部族であった。

~すなわち名草戸畦という者を誅す~これを打ち破って士気を上げた。

その勢いで、船団は今の和歌山から紀伊水道に漕ぎだし、有田、御坊、田辺を経て紀伊半島の南端、潮岬を回った。

この頃の彼らは気象に疎く、太平洋の荒波が逆巻きながら押し寄せてくる恐ろしい嵐に出合い、

船団は今の和歌山県新宮市の沖で大波に翻弄され、船はぶつかりあい、兵たちは波頭の逆巻く海に投げ出された。

『日本書記』には、狭野尊の兄二人、稲尾と三毛入野が嵐の中で犠牲になり、海に呑み込まれたように描かれている。

しかし、『古事記』には兄二人が亡くなったのは別の場所になっており、伝承が混乱している。

22 熊野の荒坂津に寄港・上陸

大荒れの海で多くの犠牲者を出しながら、ようやく熊野の荒坂津(あらさかのつ)という入り江に乗り入れた東征軍は、ここで船を乗り捨てることになった。

あとは陸路、険しい山中をヤマトへ向けて進軍するだけである。上陸後、地元の小勢力、丹敷戸畦(にしきとべ)と戦い、これを一蹴して首領を誅殺した後、兵たちを休めた。

難波を出て以来、兵は一度として満足に飯を食っていない。打ち続く戦闘と航海で、疲労は極限に達していた。

『日本書記』に、その有様を~ときに神、毒気を吐いて、ことごとく人、気力を失う~と伝えているが、

おそらく食い物を火も通さずに空っぽの胃袋に放り込み、どぶろくを注ぎ込んだせいだったに違いない。

眠りから覚めた狭野尊の前に心強い地元の協力者が現れた。熊野へ入って最初の協力者は、

高倉下(たかくらじ)というものであった。のちの物部系の尾張氏の先祖だといわれているが定かでない。

23 八咫烏(やたがらす)の先導

次ぎに東征軍の先導役として現われたのが、有名な八咫烏(やたがらす)である。『古事記』『日本書紀』とも、

天から遣わされたカラスとして神秘的に描かれているが、東征軍がヤマト入りを果たした後には、

攻略に寄与するところが大きかったとして、八咫烏は論功行賞の対象になっている。

『日本書記』には、~その末裔が、すなわち主殿の官職にある葛野県主(かずののあがたぬし)である~と説明しており、

八咫烏とは後に葛野県主(あるいは鴨県主)と呼ばれる一族の先祖、鴨建津見(かもたけつのみ)その人であろうとみられる。

東征軍に帰順した地元勢の中で、彼の功績は確かに群を抜いて大きかった。彼が先導したからこそ、

軍団は山また山の熊野の奥地を踏破して、ヤマトの南東部に出ることができたのである。

地元民の協力がなかったら、あの奥深い山地を越えることは困難であり、狭野尊の建国の志はヤマト入りの最後の段階で挫折していたであろう。

~山中、瞼絶(けんぜつ)にして、行くべき路なし。進むも退くもならず、ただ彷徨いて、

踏み行くところを知らず~『日本書紀』には現場の模様をこのように描いている。

左に大峰山、右に大台ケ原の山々が畳々と続き、昼なお暗く、峰という峰は灰色に湧き出る雲に覆われていた。

狭野尊は日臣に大部隊を与え、八咫烏の先導に従う形でヤマトへ向かわせた。

主力は大久米の率いる久米軍団である。彼らが踏破した後を現在の道順に当てはめると、熊野から曲がりくねった国道169号線を辿るようにして山中に入り、

東熊野街道と呼ばれる山間を北上し、吉野川の上流に出たものと思われる。道なき道の厳しいルートであるが、

ヤマトへ行き来している地元の人間がついておれば、まずは踏破できる行程であった。

24 宇賀志に駐屯

この後、吉野川と支流の高見川の合流点に達すると、日臣らは最初の目標地である宇賀志(奈良県宇陀市)に向い、山間の平地を選んで軍営を設け、駐屯した。

いま橿原神宮のある橿原市まで直線距離で約20㌔、東征軍はいわばヤマトへのとば口に立ったのである。

熊野の山中からヤマト平野の後背地である菟田(宇陀)の地に進出した東征軍は、次の作戦にとりかかった。

あたりの部族を制して服属させ、攻略の拠点をもうけることであった。

ヤマトを一気に攻略するには、敵勢力は東征軍にとって、あまりにも強大であった。

そのため地元勢力の力が及んでいないヤマト平野の南部の背後に広がる山地をまず制し、攻略基地にするため迂回作戦を敢行した。

|

|