|

| 高地性集落の分布図 |

13 安芸の埃宮(えのみや)…『古事記』では多祁理宮とあり、滞在は7年。

『日本書記』によれば、瀬戸内海に入った東征軍は、今の広島市のあたりを制圧し、

太田川の東にある府中町の近くに埃宮(えのみや)と呼ぶ軍営をもうけ、2ヵ月近く駐屯したことになっている。

『古事記』『日本書記』とも、この辺りでの戦闘記録、伝承は載せていない。しかし、

瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、この地方が無人地帯だったはずはなく、多くの集落があったことは確かである。

あるいは、倭国連合を形成する小国がすでに存在していたかもしれない。東征軍が海上からやってきたとき、

瀬戸内の多くの住民は田畑を放置し、家宅をそのままにして、山上へ逃げたのであろう。

14 瀬戸内沿岸の高地性集落

現在、高地性集落と呼ばれる山上の遺跡が瀬戸内沿岸や島々で多く見つかっているが、

このうち、海を見下ろせる山の尾根や山腹の斜面に作られた集落のいくつかは「倭国の大乱」によるものであろうと思われる。

彼らは来襲した軍団が、再び船を列ねて去っていくまで、山上の仮小屋で避難生活を送った。

そこには生活道具はひと通り揃っているが、農具などはない。低地での水田や畑を放り出してきたからである。

不思議なのはこの時代の高地性集落が、瀬戸内から大阪湾の周辺、さらには紀伊半島を回って熊野から奈良盆地へ入ったあたりまで、点々と残っていることである。

『古事記』『日本書紀』の描く神武東征の経路は、瀬戸内海から大阪湾の奥の河内に上陸し、

地元勢の強い抵抗にあって兵を退き、紀伊半島を迂回して熊野からヤマトへ攻め込んでいる。

この時代の高地性集落の点と線は、ヤマトに至るまでの神武東征の戦いの軌跡を描き出しているのではないか。断定はできないが、そう信じさせるに十分な符号である。

山上の高地性集落は一部を除いて、しばらくすると使われなくなっている。外来の軍勢が去っていき、人々がほっとして山から下りてくる様子が目に見えるようである。

15 安芸の埃宮を出航

安芸の埃宮を出た東征軍は、山上の人々に見送られるようにして水軍を列ね、海上を東に向かった。

次の目的地は、岡山の児島の奥に広がる豊かな土地である。東征軍はこの重要拠点、吉備を単なる寄港地とせず、戦略基地にするつもりであった。

船舶をそろえ、兵糧を蓄えてのち、一挙に天下を平定せんと欲す。『日本書紀』には、東征の最終目的がここで初めて天下の平定、つまり国家統一に置かれたのである。

後に狭野尊は神日本磐余彦尊と尊称される指導者となるが、傑出した戦略眼と、当時、誰もが抱くことがなかった大きな志がここに表れている。

16 吉備の高嶋宮…『古事記』では8年滞在

『日本書記』によれば、安芸から吉備に基地を移した東征軍は、高嶋宮(岡山市高島)の軍営地に3年留まって兵力を養ったのち、

最終の目的地であるヤマトをめざして瀬戸内海を押し渡って行った。狭野尊、49歳の春である。

皇師(みいくさ)ついに東にゆく。軍船つらね、舳先(へさき)と船尾が触れるばかりであった。

船数は増え、兵士も増え、兵糧は満載されていた。行く手に昇るのは輝く太陽である。

昇る朝日に向かって軍を進めることが不吉であるとは、東征軍の誰もがその時は考えなかった。

ヤマトへは、どこから攻め入るべきか。民情や地勢についての情報が全くないままでは、作戦の立てようがない。

やがて難波の碕(岬)が見えてきたとき~ 一団となって湾内に突入せよ~との命令が出た。

|

|

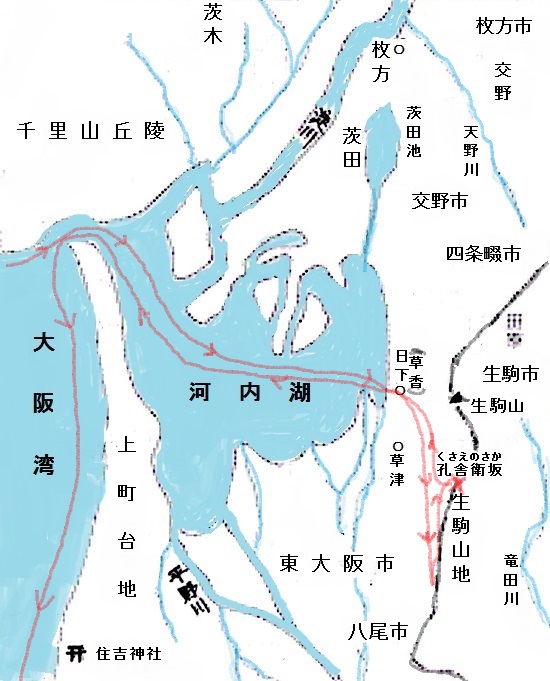

| 約1800~1600年前の大阪湾の地形図 |

17 浪速国(なみはやのくに)

難波の碕(岬)は、今の大阪の上町台地である。南から突堤のように突き出た格好になっていて、先端部だったところに、今の大阪城が建っている。

その先から東側へ内海のような入江が広がっており、北から淀川が、南から大和川が流れ込んでいるのが、古代の地形であった。

東征軍の船団が碕を回って、内海に入ろうとすると、湾内から潮が急流となって押し出してきた。

おそらく潮の引け時にぶつかったのだろうが、淀川、大和川の水量が多い時期には、大河の中へ小舟で突っ込んでいくような恰好になる。

『日本書紀』には~よって、名付けて浪速(なみはや)の国とす。いま難波というは、これが訛ったものである~とある。

これは、よくある地名の起こりの説明に過ぎないが、東征軍が潮の逆流に難渋したことであろうと想像される。

|

|