|

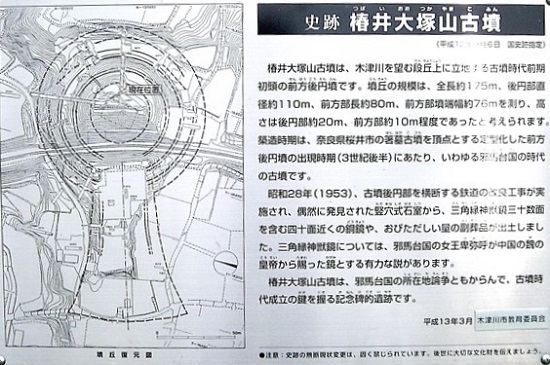

| 史跡 椿井大塚山古墳の説明図 |

44 椿井大塚山古墳の被葬者は女王壱与か

このうち、椿井大塚山とほぼ同時代に作られた古墳に限ってみるならば、北九州と

中国(とくに吉備地方)に同笵鏡が合計13面、まるで分与されたかのように埋められていた。

しかし不思議なことに、ヤマトの南側の同じ時期の古墳からは、これまでのところ一面も見つかっていない。

おそらく、それは椿井大塚山古墳の被葬者が地方の首長と政治的な関係を結ぶため、同笵鏡を贈ったからに違いなく、

逆に神武東征軍が支配していた南ヤマトとは、敵対関係にあったことを示しているのではないだろうか。

倭国連合の結束のため銅鏡や同笵鏡が利用されたのだろうか。女王国の西方に連なる

国々の首長の塚と見られる古墳からも同じ鋳型で作った銅鏡が、幾枚か見つかっている。

おそらく、女王の傘下につなぎとめるための懐柔策が女王国側から行われたことを示す物的証拠でないだろうか。

吉備の湯迫車塚(ゆばくるまづか)の前方後円墳(岡山市)からは、11面の三角縁神獣鏡が見つかってるが、うち4面は椿井大塚山の鏡の複製品であった。

倭国連合の結束を強めるため、女王壱与がこれらの小国の首長に鏡を分け与え、壱与は、

傘下の国々に支えられ、その地位は安泰であるかにみえた。しかし、その頃から実は女王国に危機が迫っていた。

熊野国と呼ばれていた南ヤマトの勢力が、卑弥呼の晩年にヤマト平野を制したあと、この時代になって再び女王国を圧迫し始めたのである。

やがて、女王国の輝かしい連合の象徴が消えるときがやってくる。想定される年代は西紀275年頃であろうか。

女王壱与の死を迎えた首脳部は、「径百余歩」といわれた卑弥呼の墓と同じ規模の塚を

山背の木津川べりの丘につくり、魏の大刀や銅鏡をおさめ、女王国としての国葬を終えた。

その後、南ヤマトの国から突如、服属を促す武将たちが乗り込んできた。武力外交であり、背後に幾千の武装兵が、ヤマトの北側の山野に、無数の軍旗が翻っている。

女王を失い、友邦からの支援もない今、ヤマトからの軍事的強圧を跳ね返す力もない女王国は、併合に同意せざるを得なかったのではないだろうか。

そしてそのとき、女王国は日本の歴史から永遠に消えたのである。

|

|