関峠を下った丹後街道は、現在は佐田(美浜町佐田)の帝釈堂付近を直進して、佐柿(美浜町佐柿)へ向かう道と右折して美浜原電へ向かう道とに分かれます。

昔はもっと手前の敦賀寄りで分岐し、佐田から金瀬川沿いに山裾を回って、山本(美浜町山本)に至り、

さらに大田川沿いに山上(美浜町山上)に下って、機織池の山側を伝って、椿峠に出たとする「古代北陸道」の二つの道がありました。

◎ 椿峠(三方郡美浜町坂尻・佐柿)

三方郡美浜町坂尻と佐柿の境にあった標高約60mの峠で、御岳山から北北西に延びる尾根と天王山の鞍部にあり、かっては丹後街道が通っていました。

古来、この峠は越前方面からの若狭侵攻を防ぐ天然要塞の役目を果たし、中世、峠を見下ろす南東山上に国吉城があり、

永禄6年(1563)朝倉氏が若狭を攻めた時もここが主戦場になりました。

明治18年(1885)若越二州車道の開通で峠が切り下げられて馬車の通行が容易になり、昭和39年(1964)には峠下に国道27号の椿トンネルが開通しました。

◎ 佐柿(三方郡美浜町佐柿)

古くから若狭に入る交通の要衝として重視された集落で、すぐ東側の御岳山小尾根が北に走る標高197mの頂上に

中世末から近世初頭にかけて山城が築かれ、東方からの侵攻に備えられていました。

常国国吉が築城したことから国吉城といわれ、戦国期、若狭守護武田氏が分裂し弱体化しつつあった頃、武田氏の重臣粟屋越中守勝久は、

永禄6年〜12年(1563〜1569)の越前守護朝倉氏の再三の攻撃に対して国吉城に籠って防いだといわれます。

天正期(1573〜1592)国吉城主木村常陸介は、豊臣秀吉の命により佐柿に町屋をつくりました。

慶長5年(1600)若狭入封の京極高次は佐柿に重臣を配して越前国境を固めさせました。

寛永11年(1634)入封した酒井忠勝は佐柿に茶屋(陣屋)を設けて奉行を置き、また、女留番所を併置して、婦女の出国を取締りました。

このように佐柿は戦国期には城下町の機能を有していましたが、江戸期の寛文9年(1669)

遠敷郡熊川とともに「泊り村」に指定されて宿場町の機能を持つようになりました。

元禄年間(1688〜1703)には野瀬町、南町、堅町、横町、中ノ町、北町があり、小規模ながら町場ができています。

19世紀初頭には、丹後街道に面して表家が100軒、裏家が21軒あったといいます。

|

|

| 三方五湖近景 |

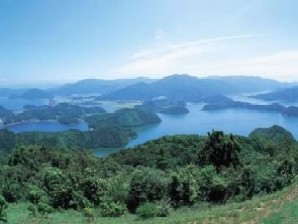

三方五湖遠景 |

◎ 三方郡の概要

三方郡は若狭三郡の1つで、北は日本海、西は遠敷郡、南は近江国、東は敦賀郡に接しています。

中世になって山東、山西両郡が成立したので、弥美郷の耳川以西は耳西郷と呼ばれるようになり、弘安年間(1278〜1287)に春日社領になりました。

三方郷からは田井保、世久見浦、向笠荘などの地が自立し、能登郷は中世、能登野という地名を残しだけで、郷の大部分は倉見荘になりました。

郡内の国御家人らは荘園領主だった延暦寺などとの結びつきが強く、国御家人の多くは南北朝動乱や

観応2年(1351)・応安4年(1371)の若狭国一揆のなかで没落し、山東氏を除いて戦国期には姿を消しました。

室町前期の守護一色氏のとき、三方郡を本拠とした三方氏が守護代として勢力を伸ばしましたが、

武田氏支配下では有力家臣の熊谷氏や粟屋氏の勢力が強くなりました。

中世の三方郡には神事の祭礼や芸能に注目すべきものがあり、とりわけ耳西郷気山の

宇波西神社の王の舞神事は、現在、国選択無形民族文化財に指定されています。

|