|

13 弥生時代の人々(1)

●弥生人の暮らし

水田を作った人々は、弥生土器を作り、多くの場合竪穴住居に住み、倉庫として掘立柱建物や貯蔵穴を作った。

集落は居住する場所と墓が、はっきりと区別するように作られ、居住域の周囲には、しばしば環濠が掘削された。

道具は工具や耕起具、調理具などに石器を多く使ったが、次第に石器に代えて徐々に鉄器を使うようになった。

青銅器は当初は武器として、その後は祭祀具として用いられた。また、農具や食膳具などとして木器もしばしば用いられた。

弥生時代には農業、特に水稲農耕の採用で穀物の備蓄が可能となったが、社会構造の根本は旧石器時代と大して変わらず実力社会であった。

すなわち水稲農耕の知識のある者が「族長」となり、その指揮の下で稲作が行われたのである。

また、水稲耕作技術の導入により、開墾や用水の管理などに大規模な労働力が必要とされるようになり、集団の大型化が進行した。

大型化した集団同士の間には、富や耕作地、水利権などをめぐって戦いが発生したと考えられる。

このような争いを通じた集団の統合・上下関係の進展結果として、やがて各地に小さなクニが生まれ、

1世紀中頃に「漢委奴国王の金印」が後漢から、3世紀前半には邪馬台国女王(卑弥呼)が魏に朝貢し、倭国王であることを意味する親魏倭国の金印を授けられた。

●集 落

弥生時代の集落には様々な例がある。一般的に発見されるのは、居住施設の竪穴住居、貯蔵施設の貯蔵穴や掘立柱建物、

ゴミ捨て場や土器の焼成など様々な用途に使用された土坑(不定形の穴)、集落の周りを巡らせたり、集落内部を区画するように掘られた溝(環濠や区画溝など)などの遺構である。

弥生時代の人々は、主として竪穴住居に住んだ。平面形態は円形・方形が主流であり、長方形・隅丸方形がそれに次いでいる。住居は地域によって多様な様相を示している。

弥生早期における北部九州の住居は、縄文時代晩期の系譜を引き継ぐ平面方形の他に、平面円形で中央に浅い皿状の窪みを持ち、その両脇に小さな穴(柱穴か)を1対持つ特徴的な形態をした住居が存在する。

この形態の円形住居は、同時期の朝鮮半島南部に広く分布しており、韓国忠清南道扶余郡松菊里遺跡で最初に注目されたことから、「松菊里類型」とも呼ばれる。

この松菊里型住居は、縄文時代後・晩期に西日本一帯でしばしば見られる円形プランの住居跡とともに、弥生時代前期から中期にかけて主流となる円形住居の祖形になったと考えられる。

弥生時代中期には、住居プランは北部九州から西日本一帯で円形プランのものが優越して見られるが、

弥生時代後期に入ると西日本一帯で突如として平面プランが方形或は長方形へと変化する。その後、次第に長方形へと統一されていく。

この他、南部九州には「花弁型住居」と呼ばれる特異な平面プランの住居跡が分布したり、

兵庫県西部(播磨)地域には円形住居の床面中央部に1○(イチマル)土坑と呼ばれる特異な遺構を持つ例が分布するなど、竪穴住居の形態には多様な地域性が認められる。

弥生時代の住居は竪穴住居が出土例の大半を占めるが、このほかに平地式住居や掘立柱建物が想定される。

平地式住居の場合、生活面が削られてしまうと生活の痕跡の大半が失われてしまうことから住居として把握することが極めて困難になってしまうため、これまで把握された平地式住居の具体的な例は極めて少ない。

また、掘立柱建物の場合後述する倉庫などとの区別が平面プランだけでは区別できないため、これも確実な住居の例は指摘されていない。

弥生時代には、主にコメを貯蔵する倉庫が発達した。弥生早期には北部九州など一部の集落に掘立柱建物の倉庫が半島から伝播するが、弥生前期までに地下式の倉庫が主流となり、掘立柱建物はほとんど見られなくなる。

地下式倉庫は円形のものが主流で、しなしば方形・長方形のものが見られ、いずれも断面形態がフラスコ状を呈する。これらは「貯蔵穴」と呼ばれる。

弥生中期前半から中葉にかけて、掘立柱建物の倉庫が西日本一帯に展開する。主な形態のものは柱間が1間×2間の規模のもので、これに1間×1間、1間×3間などのバリエーションが加わる。

この倉庫の様相は弥生時代を通じて凡そ変化はなく継続する。弥生時代末から古墳時代初頭になると、2間×2間の総柱式の建物が現れ、これが主要な倉庫の形態となる。

●墓 制

弥生時代の墓制を示す用語に、支石墓、墳丘墓、周溝墓などといった埋葬施設の外部施設(上部構造)を示す区分と、

甕棺墓、土壙墓、木棺墓、石棺墓などといった個々の埋葬施設本体の形状(下部構造)を示す区分がある。

いずれも半島から渡来した要素と縄文文化から受け継がれた要素からなり、地域によって墓地の構成に様々な特色が見られる。

◇ 甕棺墓は北部九州の弥生時代前期・中期の代表的な墓制である。前期前半段階には壺形土器をそのまま大型化した埋葬容器が使用されたが、前期末までには埋葬専用容器として独自の形状を持ったものが成立する。

朝鮮半島に甕棺墓が現れるのは日本の約100年後であり、半島から伝来したとは考えにくい。その形状は壺形土器から甕形土器へと移行する。

弥生中期には北部九州各地で少しずつその形態を変えながらも基本的には同じ形質的特徴を共有する成人用大型甕棺が北部九州に定着するとともに、

小児・乳幼児用に日常容器として使われる通常のサイズの甕形土器が埋葬容器として一般的に使われるようになり、甕棺墓制が確立する。

同時に、成人用大型甕棺に付属する蓋として、大型の鉢形土器が成立する。甕棺墓は成人用甕棺が二つ合わせ口として組み合わされるものが一般的であるが、

この他にこの鉢形の甕棺専用蓋が用いられるものも多く、また木製や石製の蓋が使われることも多い。

甕棺墓制は後期には急速に衰退して石蓋土壙墓・箱式石棺墓などに取って代わられ、糸島地域のみで細々と継続するほかは旧甕棺墓制分布域で散発的に認められるだけになり、古墳時代までには消滅する。

主たる分布域は北部九州地域でも筑前・筑後・肥前東部域であり、この周辺地域では副次的な墓制として分布する。

◇ 木棺墓は明確な出自は明らかになっていないが、縄文文化には認められない墓制であることから半島から渡来した墓制と考えられている埋葬様式の一つである。

弥生時代の木棺墓の大半は組合式と呼ばれるもので、一般的には、底板・両側板・両小口板・蓋板の計6枚の板材を組合せ、あらかじめ掘削された土坑の中に棺を作るものである。

しばしば小口板などが石材に置き換わる例がある。板材の組み合わせ方には、両側板が小口板を挟み込む形式のものと小口板が両側板を挟み込む形式のものとがあり、

これが被葬者の[出自]集団を表すとする論があるが、証明されてはいない。弥生時代前期末までには広く(北部九州を除く)西日本地域で主たる墓制として採用され、

特に畿内などでは土壙墓とともに中期の方形周溝墓の主体部として採用される。弥生時代後期には、やはり石蓋土壙墓や箱式石棺墓などに取って代わられ衰退する。

また、特殊な木棺墓として、丸木をくり抜いたものを上下に合わせたような特殊な形状をした木棺墓が特に弥生時代早期ー前期前半期に特徴的に認められる。

◇ 土壙墓、特に素掘りの土壙墓は、縄文時代に一般的な墓制であり、弥生時代にもしばしば認められる墓制である。

縄文時代の土壙墓と弥生時代の(特に西日本の)土壙墓とは、その形状に差があり、後者の方が全長が長い。

これは埋葬姿勢の差異に由来するものと考えられる(縄文時代の土壙墓には屈葬が多く認められる一方、弥生時代の土壙墓は伸展葬が一般的である)。

弥生時代に新たに現れる土壙墓の形式の一つに、蓋を板石で覆う石蓋土壙墓があり、弥生時代後期に広く西日本全域で一般化する。

箱式石棺墓との関連性も考えられる(箱式石棺墓の蓋石以外を省略すると石蓋土壙墓となるため)。

●道具類

弥生時代の道具類を材質から分類すると、石器、木器、青銅器、鉄器、土器などに分けることができる。

◇ 石 器

石器には、縄文文化から伝わった打製石器を中心とする一群と、朝鮮半島無文土器文化から伝わった磨製石器の一群(大陸系磨製石器)がある。

打製石器は石鏃やスクレイパー(削器・掻器)など、狩猟具(武器)・利器として用いられた。石材としてはサヌカイトなどの安山岩系の岩石や黒曜石などが主に用いられ、縄文時代からの製作技術を受け継いで作られた。

一方、水稲農耕の流入とともに流入した大陸系磨製石器と呼ばれる石器群には、蛤刃(こうば)磨製石斧や抉入(けつにゅう)片刃石斧といった工具や、

石包丁や石鎌などといった農具があり、水稲農耕技術の受容に伴う開墾や耕起、収穫に用いられる道具として、弥生時代になって新たに導入された道具類である。

◇ 青銅器

青銅器は大陸から北部九州に伝えられた。北部九州を中心とする地域では銅矛や銅剣・銅戈などの武器形青銅器が、一方畿内を中心とする地域では銅鐸がよく知られる。

北部九州や山陰、四国地方などに主に分布する銅矛や銅剣、銅戈などは、前期末に製品が持ち込まれるとともに、すぐに生産も開始された。

一方、銅鐸も半島から伝わったと考えられるが、持ち込まれた製品と列島で作られた製品には形態にやや差があり、列島での生産開始過程はよく分からない。

出現当初の銅剣や銅矛など武器形青銅器は、所有者の威厳を示す象徴的なものであると同時に、

刃が研ぎ澄まされていたことなどから実際に戦闘に使われる実用武器だった可能性が高い。

この段階の武器形青銅器は墓に副葬されることが一般的で、個人の所有物として使われていたことが分かる。

弥生中期前半以降、銅剣・銅矛・銅戈などの武器形青銅器は、徐々に太く作られるようになったと理解できる。

一方、銅鐸は出現当初から祭祀に用いられたと考えられるが、時代が下るにつれて徐々に大型化するとともに、

吊るす部分が退化することから、最初は舌を内部に吊るして鳴らすものとして用いられたが、徐々に見るものへと変わっていったと考えられている。

また、鏡も弥生前期末に渡来した。中期末以降列島でも生産されるようになったが、墓に副葬されたり、意図的に分割されて(破鏡)祭祀に用いられた。

このように、大型の青銅器は出現当初を除いて、ほとんどが祭祀に用いられるものであった。

この他に鋤先などの農具やヤリガンナなどの工具、鏃などの小型武器などもみられるが、大型の青銅器に比べて非常に少量である。

青銅器は、最初期のごく一部の例を除き、鋳型に溶けた金属を流し込むことにより生産された。

青銅器の鋳型は、列島での初現期にあたる弥生前期末-中期前半期のものは主に佐賀県佐賀市から小城市にかけての佐賀平野南西部に多く見られる。

中期後半までに青銅器の生産は福岡県福岡市那珂・比恵遺跡群や春日市須玖(すく)遺跡群などで集中的行われるようになる。

平形銅剣を除くほとんどの武器形青銅器は、これらの遺跡群で集中的に生産されたと考えられている。

一方、銅鐸の生産は近畿地方で行われたと考えられているが、北部九州ほど青銅器生産の証拠が集中して発見される遺跡は未だ見つかっておらず、その生産体制や流通体制などには未解明な部分が多い。

◇ 鉄 器

鉄器の初現は弥生早期とされ、弥生中期前半までには北部九州で工具を中心に一般化が起こると、

後期以降に西日本全域に拡散するとともに、武器や農具としても採用されるようになった。

鉄器は耐久性や刃の鋭さから主に利器、特に工具や農具(収穫具)として用いられた。出現当初は鍛造鉄斧の断片を研ぎ出して小型の工具などとして使っていたが、

中期前半までには北部九州で袋状鉄斧と呼ばれる列島製の鉄斧が出現すると、徐々に西日本一帯へと波及していった。

このほかに小刀(刀子)や鉄鏃、ノミ状工具等の存在が知られる。この時期の鉄器は鉄素材を半島から輸入して製作されており、列島で製鉄が見られるのは古墳時代後期以降と考えられる。

弥生時代における鉄器の生産は、材料となる鉄を切り・折り取り、刃を磨き出すことによって作られる鑿切り技法と、鍛造により形を作り出す鍛造技法があることが分かっている。

北部九州、特に福岡市周辺地域では弥生中期前半までに鍛造技法による鉄器の生産が開始された。

一方、同じ北部九州でも八女市などの周辺地域では弥生後期になっても鑿切りによる鉄器生産が一般的であった。

瀬戸内地方でも、弥生後期までには鍛造による鉄器生産が伝播していたが、技術的には北部九州のそれよりも明らかに低い水準にあり、同時に鑿切りによる鉄器製作も普遍的に行われていた。

弥生後期には、玄界灘沿岸地域の遺跡から鉄器が大量に出てくるが、瀬戸内海沿岸各地方や近畿地方の遺跡からはごくわずかしか出てこない。

つまり玄界灘沿岸地域が鉄資源入手ルートを独占していたと推定されている。それゆえに、鉄資源の入手ルートの支配権を巡って

戦争が起こったのではないかと考えられているが、今はまだ考古学的に立証することができない。

戦争が起こったと仮定すれば、近畿地方の大和勢力を中心に、広域の政治連合、例えば邪馬台国連合のような同盟が出来上がっていたことが想定されている。

|

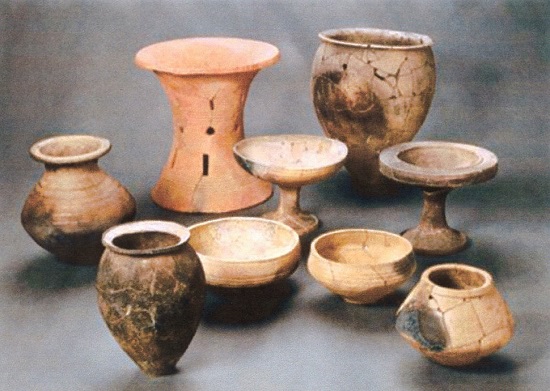

| 唐古・鍵遺跡出土の弥生土器(田原本町教育委員会所蔵) |

◇ 土 器

土器は弥生土器と呼ばれ、低温酸化炎焼成の素焼き土器が用いられた。弥生土器の初めは、板付Ⅰ式土器(後に遠賀川式土器)であり、西日本は勿論のこと東北の青森県にまで伝播した。

弥生文化が本州の北端まで広がったことを物語る土器である。縄文土器と比べて装飾が少ないとしばしば云われるが、

実際に装飾が少ないのは前記段階の土器と中期以降の西日本、特に北部九州の土器で、その他の地域・時代の土器には、しばしば多様な装飾が施されている。

器種として主要なものに甕・壺・高杯があり、特に壺は縄文時代には一般化しなかった器種で、弥生時代になってコメが主要な食料となったため、貯蔵容器として定着したと理解されている。

土器の生産は集落ごとに行われ、集落ごとに自給自足で賄われたと漠然と考えられているが、土器生産に関する遺構はほとんど事例がない。

最近、土器の焼成失敗品や、強い熱を受けたために器壁が薄く弾けるように割れた土器に注目して、大規模な集落で土器が集中的に生産された可能性が提起された。

また、土器の形態は地域性を極めてよく表すため、その特徴に着目して他地域から搬入された可能性の高い土器と

在地の土器とを峻別して、土器はこれまで思われていたよりもずっと多量に移動している可能性が指摘されている。

◇ 木 器

木器は主に食膳具や耕起具として使われた。特に食膳具には漆を塗ったり細かな装飾を施すなどした優品が多いが、

木器は腐るために良好な状態で出土する例は稀であり、詳しいことは未だよく分かっていない。

|

|