|

12 弥生時代と稲作

●稲作の起源

最近、考古学的な調査と野生イネの約350系統のDNA解析の結果、約1万年前の中国長江流域の湖南省あたりが稲作の起源と考えられている。

長江流域にある草鞋山遺跡のプラント・オパール分析注1によれば、約6000年前にその地ではジャポニカ米が栽培されており、インディカ米の出現はずっと下るという。

現在に繋がる栽培種の起源は、一つの野生イネ集団からジャポニカ米の系統が生まれ、後にその集団に異なる野生系統が複数回交配し、インディカ米の系統が生じたと考えられている。

水稲に関しては、揚子江下流の浙江省寧波の河姆渡(かぼと)村で、放射性炭素年代測定法で約7000-6500年前の水田耕作遺物(水田遺構は発見されていない)が1970年代に発見された。

1980年代に入り、現在の所、最古の水田遺構が彭頭山文化前期にあたる約8000年前の揚子江中流湖南省の彭頭山遺跡で見つかっている。

以上の発見等から現在では、水稲の水田耕作は揚子江中・下流域に起源し、日本へもこの地方から伝播したと考えられている。

注1:植物珪酸体の化石であるプラント・オパールから植物の種類を推定する方法

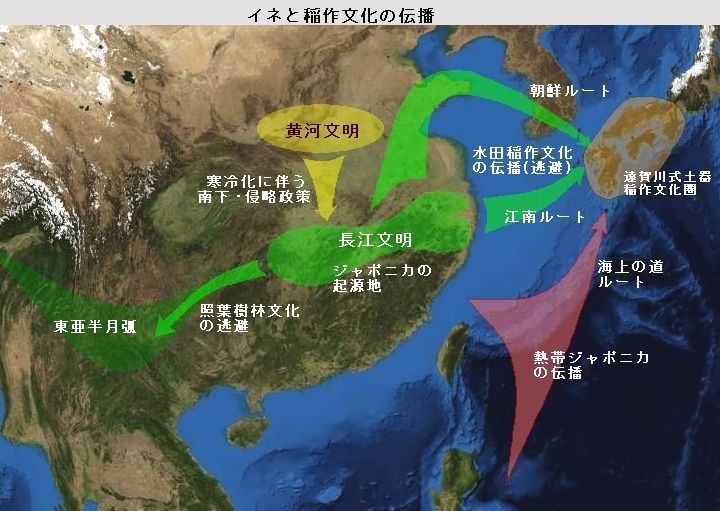

●稲作文化の伝播

日本への稲作伝来は、次のような段階を経て波及したと考えられている。

▪ 第1期波及…縄文後期後半から晩期前半、島原沿岸と玄界灘沿岸に雑穀栽培が伝播した。イネは畑作物として伝わり、陸稲として混作された。農具は打製の石斧や石包丁、石鎌が使われた。

▪ 第2期波及…日本の水稲農耕の始まりは、縄文晩期後半から終末期に中国江南等から伝来したと考えられる。この頃、朝鮮半島から多くの人が流入してきたと考えられている。

▪ 第3期波及…突帯文土器末期の玄界灘沿岸地域に新しい板付Ⅰ式土器文化。東方への水稲農耕の波及源。コメ、雑穀、マメ類。西日本に農業集落が出来ていく。

▪ 第4期波及…北部九州の弥生時代前期後半(板付Ⅱ式)以降、水稲農耕は西日本一帯に急速に広がった。

●稲作の日本への伝来ルート

日本における稲作開始年代は、かつては弥生時代であるとされたが、現在では、プラント・オパールが発見されたことなどから縄文時代晩期、或はそれ以前に伝来し、国内各地に広まったとされる。

また、灌漑稲作の日本への伝播は、中国の戦国時代末期、紀元前4世紀の越の滅亡によって、灌漑技術を持った江南の民族が逃避し、もたらされたと考える研究者もいる。

長江流域に起源がある水稲稲作は、紀元前5-6世紀には中国の呉・越に波及しており、さらに北上して朝鮮半島から日本へと達した。

池橋宏氏は、日本への水稲伝来ルートに関して、従来は南島経由説、長江下流域から九州方面への直接渡来説、朝鮮半島経由説の3ルートの説が存在していた。

21世紀になり考古学上の膨大な成果の積み重ねと朝鮮半島の考古学的進歩により、「日本への稲作渡来民が朝鮮半島南部から来たことは、ほとんど議論の余地がないほど明らかになっている」と述べている。

一方、イネ(水稲及び陸稲)の日本本土への伝来に関し、「出発点を重要視する説」「経路を重要視する説」それぞれ複数あり、様々な論争を呼んでいる。

極東アジアへの伝播経路は、十分に解明されておらず、以下の説が主なものとして存在する。ルート名は正式な呼び名ではなく、本稿における便宜的な呼び名である。

1 対馬暖流ルート説…揚子江下流域から直接九州北部に伝来…作物はイネ、アワ

2005年、岡山県彦崎貝塚の縄文時代前期(約6000年前)地層から大量のイネのプラント・オパールが見つかり、イネの栽培が確認された。

それに加え、極東アジアにおけるジャポニカ種の稲の遺伝分析で、日本で半数近く占めるジャポニカ種の特定の遺伝型が朝鮮半島や満州の品種には存在しないなど複数の論拠から、水稲も大陸(中国南部以南)から直接伝来したとする学説。

2 黒潮ルート、南方伝来ルート…江南から南西諸島を経て九州南部に伝来…作物はイネ

中国南部揚子江河口域(江南)からの宮古島を経由する黒潮ルートは、柳田国男の提唱した海上の道で名高かったが、北部琉球での稲作を示す考古学的資料が出ていないため関心が薄かった。

しかし、岡山県で6000年前の陸稲(熱帯ジャポニカ種)のプラント・オパールが次々に発見されたこと等によって、水稲伝来も考えられると再び注目されている。

農学者・佐藤洋一郎は、縄文前期に熱帯ジャポニカが南西諸島から伝播し、水陸未分化の粗放稲作が行われた。

縄文晩期に温帯ジャポニカが揚子江下流域と朝鮮半島南部から伝播し、熱帯ジャポニカと混合した水田稲作が始まったと、複数のルートから伝わったと推測している。

また、DNA分析の結果から日本列島に運ばれた水稲の量はわずかで、小さな集団でしかなかったとする。

3 遼東半島・朝鮮半島南下ルート説…揚子江下流域から遼東半島を経由して朝鮮半島を南下し九州北部に伝来

このルートは、遼東半島の大嘴子遺跡で、3000年前の陸稲の炭化米が発見されている。

4 山東半島・朝鮮半島南東部ルート説…揚子江下流域から山東半島(斉の田)を経て、朝鮮半島南部を経由し、九州北部に伝来…作物はイネ、オオムギ、アワ、アズキ、モロコシ

山東半島の楊家圏遺跡、朝鮮半島南部の無去洞玉峴遺跡では、日本に先行するか近い時期の水稲炭化米、もしくは水田跡が見つかっている。

佐藤洋一郎によると風張遺跡(八戸)から発見された2800年前の米粒は「熱帯ジャポニカ(陸稲)」であり、

「温帯ジャポニカ(水稲)は、弥生時代頃に水田耕作技術を持った人々が朝鮮半島から日本列島に持ってきた」という。

●稲作農耕関連の出来事

◇縄文晩期・弥生早期(紀元前11世紀~)

▽弥生早期後半

◎北部九州

▪ 突帯文土器、夜臼式土器

▪ 唐津湾と博多湾沿岸地域。福岡県糸島市二丈石崎の曲り田遺跡(縄文晩期の集落)、唐津市菜畑遺跡、福岡市板付遺跡では灌漑施設、磨製石包丁、諸手グワ、広グワ、馬グワなどの木製農耕具。

▪ 縄文晩期の土器、夜臼式土器(縄文晩期の突帯文土器粗製土器)。

◎東国(関東)

▪ 亀ヶ岡式土器(縄文晩期、青森県つがる市の亀ヶ岡遺跡、北海道から近畿まで分布)

▪ 岩手県大船渡市大洞貝塚土器を大洞B・BC・C1・C2・A・A´に細分。

◇弥生前期(紀元前9世紀~)

▽弥生前期前半

◎北部九州

▪ 北九州に金属器の農機具を使って稲作が行われていた。

▪ 北部九州の弥生前期後半(板付Ⅱ式)以降、水稲農耕は西日本各地に波及した。遠賀川系土器文化の伝播。モモ、マクワウリなどの液果類を含む果実類、周防灘まで伝播。

◎西国(関西…四国・吉備・近畿・山陽・山陰・遠江)

▪ 夜臼式併行期には近畿地方へ伝播。西日本に突帯文土器期の水田。

▽弥生前期後半

◎東国(関東)

▪ 青森県砂沢式土器にモミ痕跡(弥生前期末)

◇弥生中期(紀元前5世紀~)

▽弥生中期前半

◎東国(関東)

▪ 金属器を使っての稲作が関東地方にも伝播していった。

▪ 宮城県仙台市富沢遺跡水田跡(中期前半)。

▪ 青森県西津軽郡木造町亀ヶ岡遺跡で大洞(おおぼら)A式期のモミ出土。

▪ 青森県八戸市是川(これかわ)中居遺跡、青森県三戸郡南郷村松石橋遺跡では遠賀川系土器の存在。

▽弥生中期中葉

◎西国(関西)

▪ 畿内地域の第Ⅲ様式に当たる。

◎東国(関東)

▪ 弥生文化が東北地方に波及する。

▪ 最北端の水田跡は、青森県南津軽郡田舎館村垂柳(たれやなぎ)遺跡水田跡(中期中葉)。

▽弥生中期後半

◎西国(関西)

▪ 畿内地域のⅣ様式に当たる。

◇弥生後期(1世紀中頃~3世紀中頃)

▽弥生後期前半

◎西国(関西)

▪ 畿内地域の第Ⅴ様式に当たる。

▽弥生後期中葉

◎西国(関西)

▪ 庄内式土器注1

▪ 畿内地域でも本格的に鉄器が導入される。

▽弥生後期後半

◎西国(関西)

▪ 布留式土器注2

注1:3世紀前半(西紀200~250年頃)、近畿地方で作られた土器。弥生土器と土師器(はじき・古墳時代の土器)の両方の特徴を持つ。

注2:古墳時代の土器である土師器で、古墳編年に用いる代表が「布留式」と「庄内式」である。「時間の物差し」として有名である。大まかに庄内式は西紀200~300年まで、布留式は西紀300~470年まで作られた。この2種類の土師器を「古式土師器」とも呼んでいる。

●縄文稲作の可能性

日本列島における稲作は弥生時代に始まるというのが、近代以降20世紀末までの歴史学の定説であった。

学説としては縄文時代から稲を含む農耕があったとする説が何度か出され、宮城県の枡形囲貝塚の土器の底に籾の圧痕が付いていたことを拠り所にしていた。

1925年の山内清男の論文「石器時代にも稲あり」がその早い例だが、後に本人も縄文時代の稲作には否定的になった。

土器に付いた籾の跡は他にも数例ある。1988年には、縄文時代後期から晩期にあたる青森県の風張遺跡で、約2800年前と推定される米粒が見つかった。

20世紀後葉に出現したプラント・オパール分析注1は、西日本各地の縄文時代の地層の中にイネのプラント・オパール(イネ科植物の葉などの細胞成分)を見出した。

縄文稲作の証拠として有力な考古学的証拠は、縄文時代後期(約3500年前)に属する岡山県南溝手遺跡や同県津島岡大遺跡の土器胎土内から出たプラント・オパールである。

砕いた土器の中から出たプラント・オパールは、他の地層から入り込んだものではなく、原料の土に製作時から混じっていたと考えられる。

しかし、これらについて疑問視する研究者もいる。米粒は外から持ち込まれた可能性がある。土壌中のプラント・オパールには、攪乱による混入の可能性がある。

このような指摘を受け、2013年にプラント・オパール自体の年代を測定する方法が開発されている。

否定的な説をとる場合、確実に稲作が始まったと言えるのは、稲作に伴う農具や水田跡が見つかる縄文時代晩期後半以降である。

これは弥生時代の稲作と連続したもので、ここでいう縄文稲作には、縄文晩期後半は含めない。

プラント・オパールを縄文稲作の証拠と認める場合、稲作らしい農具や水田を伴わない栽培方法を考えなければならない。具体的には畑で栽培する陸稲である。

特に焼畑農業が注目されている。縄文時代晩期の宮崎県桑田遺跡の土壌から得られたプラント・オパールの分析から、

現在まで引き継がれている水稲系の温帯ジャポニカではなく、陸稲が多い熱帯ジャポニカが栽培されていた可能性の高いことが指摘されている。

水稲(温帯ジャポニカ)耕作が行われる弥生時代より以前の稲作は、陸稲として長い間栽培されてきたことは宮崎県上ノ原遺跡出土の資料からも類推されていた。

栽培穀物は、イネ、オオムギ、アズキ、アワであり、これらの栽培穀物は、後期・末期(炭素年代測定で4000-2300年前)に属する。

注1:プラント・オパール分析…植物珪酸体の化石であるプラント・オパールから植物の種類を推定する方法。

●水田稲作の開始

水田稲作が日本で始まったのは縄文時代晩期後半である。日本最古の水田跡遺跡は約3000年前であり、

近年の炭素14年代測定法によっても、水稲栽培で定義される弥生時代の始まりが紀元前10世紀まで遡る可能性が出てきた。

弥生時代前期初頭の水田遺構は、福岡平野の板付遺跡や菜畑遺跡、野多目遺跡、早良平野の橋本一丁田遺跡等で発見されている。

「最初から稲作の方法は変わっていない」とする池橋宏氏によれば、最古の水田である弥生初期の岡山県津島江道遺跡は、いわゆる小区画水田で、それには水口もついている。

同じ初期の福岡市の野多目遺跡は大区画水田であり、現代と同じ水田システムがあったとしている。

|

|