|

11 弥生時代(2)

●弥生時代の主な出来事(北海道・琉球を除く)

◇弥生時代早期(紀元前11世紀~)…先Ⅰ期

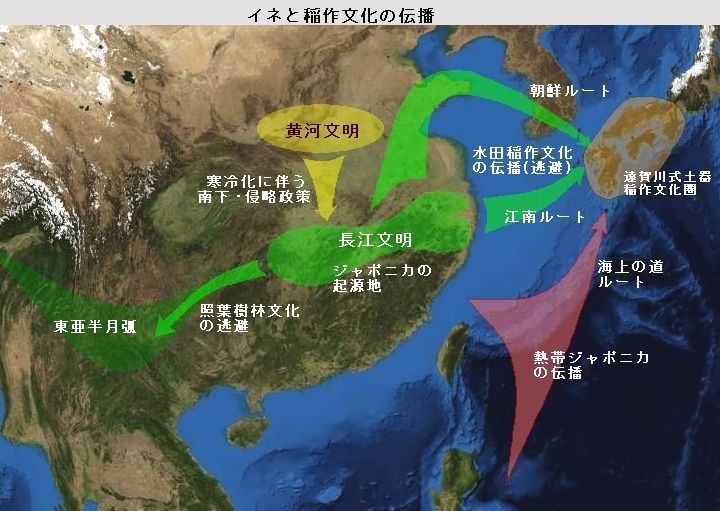

▪ 弥生文化…水稲耕作・大陸系石器・支石墓(しせきぼ)の伝来。

▪ 板付遺跡…日本最古の水田。

◇弥生時代前期(紀元前9世紀~)…Ⅰ期

▪ 北九州で支石墓・甕棺墓が出現(Ⅰ期前半)。

▪ 吉野ヶ里遺跡の始まり(Ⅰ期中葉)。

◇弥生時代中期(紀元前5世紀~)…Ⅱ~Ⅲ期・前半

▪ 弥生式土器の出現…縄文式土器の影響を受けたもの。

▪ 青銅製の武器型祭器の使用…西日本…祭祀が行われていた。

◇弥生時代中期(紀元前5世紀~)…Ⅱ~Ⅲ期・中葉

▪ 池上遺跡、奈良県磯城郡田原本町の唐古・鍵遺跡(環濠ない)。

▪ 武庫庄、池上・曽根遺跡。

◇弥生時代中期(紀元前5世紀~)…Ⅳ期・後半

▪ 方形周溝墓…近畿地方で造られた。

▪ 倭人百余国に分立…その中の何国かは前漢の楽浪郡に朝献する(『漢書』地理志)。

▪ 大阪府和泉市の池上・曽根遺跡(弥生Ⅳ期・中期後半)の大型建物のヒノキの伐採年が紀元前52年と年輪年代法で判定された。

◇弥生時代後期(西紀50年~)…Ⅴ期前半

▪ 西紀57年の倭の奴の国王が後漢に朝貢し、光武帝から印綬を授けられる(『後漢書』光武帝紀、同東夷伝)。…筑前国志賀島(福岡市)出土の金印「漢委奴国王印」にあたる。

▪ 銅鐸の製作…近畿地方を中心

▪ 環濠集落が増加…西日本から関東にかけて集落の周りに濠や土塁を巡らす。佐賀県神埼郡吉野ヶ里遺跡、大阪府池上・曽根遺跡。

▪ 高地性集落の集中…瀬戸内海沿岸各地、畿内と瀬戸内地域に軍事的緊張。集落相互間の支配・従属的秩序化が進む。関東や北陸にも普及する。

▪ 中期後半(1世紀代)以降は、畿内と瀬戸内地域に人的交流があり、平和的関係になる。

▪ 銅鐸が急に大型化する。近畿式と三遠(さんえん)式がある。三遠とは、旧国名の三河・遠江で、現愛知県東南部と静岡県西南部を指す。

◇弥生時代後期(西紀50年~)…Ⅴ期中葉

▪ 石器が消滅し、鉄器が普及する。

▪ 西紀107年倭国王(倭面土国王)帥升ら後漢の安帝に生口160人を献ずる(『後漢書』光武帝紀、同東夷伝 永初1丁未)。

▪ この頃、倭国乱れ、互いに攻伐し(倭国大乱)、長い間盟主なし。この後、卑弥呼が共立されて王となる。邪馬台国の女王卑弥呼は、鬼道に仕え、…(『魏志』倭人伝)。

▪ 「倭国乱」は、北部九州が主要な戦場ではなかったと考えられている。畿内勢力と吉備・瀬戸内勢力の間に戦いはなかった。

▪ 西紀180年代の「中平□年」(中平は後漢霊帝治世の年号、西紀184~189年間)の金象嵌紀年名の大刀(奈良県天理市東大寺山古墳から出土)。

「倭国乱」収束後に「倭国王」が後漢に遣使した時に「下賜」されたものと考えられている。

◇弥生時代後期(西紀50年~)…Ⅴ期後半

▪ 西紀238年、呉の「赤烏元年」の紀年銘を持つ画文帯神獣鏡(山梨県市川三郷町の鳥居原狐塚古墳から出土)。

▪ 西紀239年6月、倭の女王卑弥呼、使いを帯方郡に派遣し、魏の明帝への奉献を願う。帯方郡の太守、使いを魏の都洛陽へ送る。

12月、明帝は詔して、卑弥呼を親魏倭王とし、金印紫綬を授ける。また銅鏡100枚などを授ける(『魏志』倭人伝 魏景初3年)。

▪ 西紀240年、帯方郡太守、使いを倭に送り、詔書・印綬をもたらす。倭王、魏の使いに託して、上表する(『魏志』倭人伝 魏正始1年)。

「□始元年」の紀年名を持つ三角縁神獣鏡が群馬県高崎市の芝崎古墳と兵庫県豊岡市森尾古墳から出土。

▪ 西紀243年、倭王、大夫等を使者に、生口・倭錦などを献じる。12月、魏の少帝、使者を送り、印綬を授ける(『魏志』少帝紀、同倭人伝 魏正始4年)。

▪ 西紀244年、呉の「赤烏七年」の紀年名を持つ画文帯神獣鏡が兵庫県宝塚市の安倉古墳から出土する。

▪ 西紀245年、魏の少帝、倭の大夫に黄幢(きはた)を授け、帯方郡を通じて伝授させることとする(『魏志』倭人伝 魏少帝7年)。

▪ 西紀247年、倭の女王卑弥呼は、狗奴国の男王卑弥弓呼と対立していたが、倭の使者を帯方郡に派遣し、狗奴国との交戦を告げる。

魏は使者を倭に派遣し、詔書・黄幢を難升米に与え、檄をつくって告喩する(『魏志』倭人伝 魏正始8年)。

▪ 西紀248年、この頃、卑弥呼死ぬ。径100余步の塚をつくり、奴100余人を殉葬する。男王を立てるが、国中服さず、誅殺しあい、1000余人が殺されたという。

卑弥呼の宗女、壱与(いよ又は台与・とよ)が女王となり、国中治まる。魏の使者は、檄をもって壱与に告喩する。

壱与、倭の大夫ら20人に魏の使者を送らせ、生口30人、白珠5000孔などを献じる(『魏志』倭人伝 魏正始9年)。

卑弥呼の墓と目される箸墓古墳が築造されている。

◇古墳時代(3世紀中頃~)

▪ 奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡、三輪山麓の初瀬川支流の扇状地に広がる。弥生時代終末から古墳時代初期にかけての大和・柳本古墳群の一つ。

祭祀遺物があり、環濠を持たない。掘立柱住居。弥生時代終末期の畿内勢力の中心的位置を占める宗教的・政治的勢力の本拠の一つ。

前方後円墳の祖型とみなされる墳丘が集中して見られる。邪馬台国畿内説の最有力候補地。

▪ 西紀266年(西晋の泰始2)11月、倭の女王(壱与か)遣使し、西晋に朝貢する(『日本書紀』神功66年条に引く晋起居注、晋書武帝紀)。

この後、西紀413年まで中国の史書には倭の関係記事見えず。 この頃、つまり3世紀の中葉から古墳時代前期に入る。

|

|