|

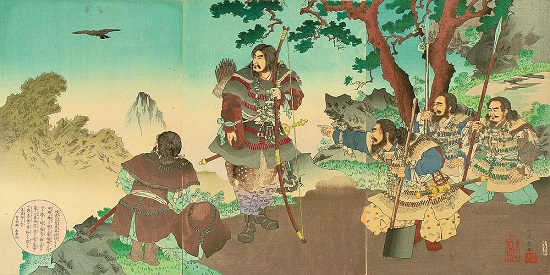

| 神武東征(八咫烏の先導でヤマトへ向かう)絵画 |

1 はじめに

2月11日は『建国記念の日』、国民の祝日に定められている。国民の常識になっているようだが、なぜ、この日が建国記念の日なのか。本当に国民は理解しているのだろうか。

私は戦後教育を受けた一人で、戦前の紀元節を全く知らない。紀元節は、明治6年(1873年)祭日に定められ、大東亜戦争(太平洋戦争)の敗戦によって昭和23年(1948年)に廃止された。私が小学1年のときである。

戦後の混乱期が去り、国内情勢が落ち着いた高度経済成長期に『建国記念日』を設置する案が国会に提出された。しかし、神武天皇の実在の真偽をめぐって紆余曲折し、昭和42年(1967年)『建国記念の日』として国民の祝日となった。

振り返ってみれば、戦後教育で歴史を習い始めたのは中学生からだが、古代史を習った記憶はない。神話・伝承といえば、戦前の絵本で大国主命の「因幡の白兎」くらいしか覚えていない。まして、神武東征や紀元節など学ぶ機会はなかった。

昭和42年『建国記念の日』が祝日になったとき、祭日が増えたことを喜びはしたが、「建国をしのび、国を愛する心を養う」といった制定の趣旨まで思いが及ばなかった。そんな私も、いつしか喜寿に近づきつつある。この頃、国民の一人として改めて日本建国の歴史を学び直し、その黎明期に想いを馳せてみようと思い立った。

建国記念日は戦前、紀元節といわれた。『日本書紀』には、神武天皇が元旦に橿原に宮を建てたとある。明治政府は、神武天皇元年の元旦を太陽暦で計算したところ、BC660年2月11日となり、その日を紀元節に定めたという。

歴史学からみればBC660年は弥生時代前期に当たる。果たして、この時代に日本は建国されたのだろうか?誰れしもが抱く疑問である。それはともかく日本人なら、たとえ神話・伝承であっても日本建国の歴史に関心を抱くことであろう。

そこで神武東征と日本建国までを探求したいが、浅学菲才のため『日本書記』『古事記』を読んだことがない。従って、これから記す内容は、ほとんどが「古代からの伝言・日本建国」(八木荘司著・角川文庫)を読んで共感した部分を引用したものである。

2 古代の文献史料

日本の古代を記した文献史料の代表は、言うまでもなく『古事記』『日本書紀』である。

『古事記』は奈良時代の歴史書で三巻あり、天武天皇の勅命で稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(しょうしゅう)した帝紀や先代旧辞を、元明天皇の命により太安万侶(おおのやすまろ)が文章に記録したものという。

これは和銅5年(西紀712年)に献進された日本最古の歴史書であるが、天皇による支配を正当化しようとしたもので、上巻は神代、中巻は神武天皇から応神天皇まで、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの記事を収めてあり、神話、伝説、歌謡なども含まれている。

一方、『日本書紀』も『古事記』同様、奈良時代最初の勅撰正史の歴史書であり、六国史の第一に挙げられ、30巻からなっている。舎人親王らの編により、養老4年(西紀720年)に成立した。

資料として帝紀、旧辞のほか寺院の縁起、諸家の記録、中国、朝鮮の史料などを広く用い、神代から持統天皇までを漢文の編年体で記したものである。

3 天皇と大王の表記

「○○天皇」という呼び方は、奈良時代後期にできたもので、死後に贈る中国風の称号で[諡(おくりな)]である。

『日本書記』では神武天皇のことを神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)、『古事記』では神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれひこのみこと)、始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)などと称している。

奈良時代中期までは、天皇という言葉は使われず、大王が用いられていた。したがって、古代の表現によれば「○○大王」であったのであろう。

しかし現代では、「天皇」号が成立してからの呼び方で「神武天皇」と記すのが一般的であるが、古代史に想いを馳せる意味から「天皇」を「大王」と記した箇所もある。

|

|