7坂井平野の主な用水路

次に江戸時代、坂井平野の水田を潤した主な堰、用水路をそれぞれみていきます。

(1) 鳴鹿大堰

九頭竜川を鳴鹿村(坂井市丸岡町)と東古市村(永平寺町)の間で堰止め、右岸の取り入れ口から取水し、

新江用水、高椋用水、磯部用水、十郷用水などを通じて坂井郡の広大な平野を灌漑した堰所です。

享保2年(1717)の「鳴鹿用水方万留万歳帳」(土肥孫左衛門家文書)によれば、大堰の水で養われる村数約120、石高にすると6万6000石余だったといいます。

堰堤の長さは時代により少々異なりますが、享保7年(1722)には116間(約210㍍)あり、このうち40間(約72㍍)は石堰(河原石を積んだだけの簡単なもの)、

76間(約138㍍)は籠堰(竹で編んだ蛇籠と呼ばれる縦長、横長の籠に石を詰め、河底に打ち込んだ杭に藤蔓で結び付けた)でしたから、

すぐに決壊したり、堰の上を越えたり、堰を潜り抜けるこぼれ水が多かったようです。

また取水口は幅広く、旧河道を利用したともいわれますが、取水口付近が土砂で埋まることも多く、

毎年春になると用水組合の村々から人足を出して、堰堤の修復や取水口の江浚えなどが行われました。

大堰の管理は下番村の両大連家、金屋村の土肥家、定重村の吉田家など4家が行っており、

大堰修復のため藤蔓1000貫匁、杭1000本分の代米として16石余が、これら用水組合の村々を支配する領主たちから毎年与えられていました。

大堰をめぐる争論も多かったようですが、宝暦1年(1751)から宝暦5年(1755)に及ぶ争論は、年間を通じて堰堤を締め切っておくか、

用水不用の節は堰堤の一部を切り開けるかをめぐって、大堰から水を引いている用水組合の村々と五領ヶ島5ヵ村が激しく争い、

江戸出訴にまでなり幕府評定所の裁定でようやく決着を見た事件であり、裁定は秋の彼岸から春の彼岸まで堰堤の一部を切り開くというものでした。

|

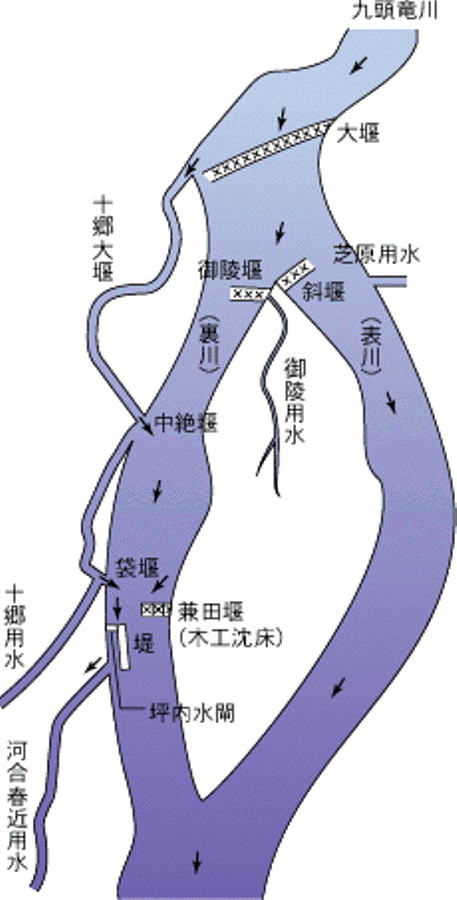

| 十郷大堰付近の取水口図 |

(2) 十郷用水

鳴鹿大堰で九頭竜川を堰止めて右岸へ取り入れた流れを鳴鹿川、裏川と称し、この取水口から十郷地区の村々の水田を潤したので十郷用水といいます。

安永1年(1772)の「十郷用水絵図」(大連三郎左衛門家蔵)によれば、上流の舟寄村西方に横落堤と称する水量調節のための堤があり、用水不用の際には、この堤を切り開いて兵庫川へ水を流していました。

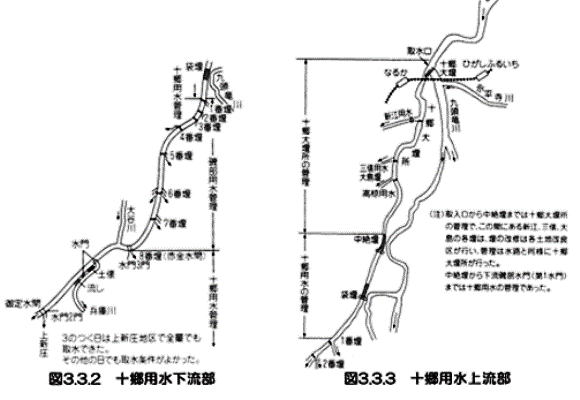

横落堰より下流で10余の小用水があり、下新庄地籍の「御定水門」を経て、用水の本流は大きく5つに分岐し、これらがさらに小さく分岐し各地に灌漑していました。

用水管理のため4人の井守役が置かれ、用水の利用や普請などに関する規定、慣行も早くから出来ていましたが、渇水期、増水期には争論が各地に起こりました。

文政7年(1824)の大連家蔵の絵図によれば、用水筋の村々は十郷用水江組合に属するとともに、分かれた用水筋ごとに東江組合は蔵垣内村ほか5ヵ村、

轟木江組合は上関村ほか5ヵ村、金津江組合は南金津ほか10ヵ村など小江組に分かれ、江浚えその他を共同で行い、通水のため遵守すべき事項も取り決めていました。

しかし、大規模かつ複雑な組織であったため小江組内・小江組ごとの番水・江幅・悪水などをめぐって争論が絶えませんでした。

また十郷用水は他の用水と水路を共有していたため管理が複雑で、十郷大堰から中絶堰の手前までは十郷大堰所、

中絶堰から一番堰までは十郷用水、一番堰から八番堰までは磯部用水の管理と決められており、管理費用の負担率も細かく定められていました。

同一の幹線水路で上流、中流、下流と管理者が異なる例は極めて少なく、坂井平野の用水系統の複雑さを物語っています。

|

| 十郷用水の上流部・下流部の取水口・堰・水門の位置 |

(3) 磯部用水

下安田村(坂井市丸岡町下安田)の分水口で十郷用水から分流し、春江町を西へ流下し十郷用水の八番堰(赤金水閘)で分水された用水で、12世紀に完成したといわれます。

昔から大雨などで頻繁に氾濫したようですが、江戸時代には磯部周辺の16ヵ村、約600町歩を潤しました。

(4) 高椋用水

上金屋村(坂井市丸岡町上金屋)の分水口で十郷用水から分流し45ヵ村を潤した大用水で、享保2年(1717)の記録に約3万5千石と小大名クラスの石高を誇りました。

新江用水の分流点から少し下流で分流し、坂井平野東部(現坂井市丸岡町東部から市街地)を北へ流下していました。

(5) 河合春近用水

五領ヶ島の上合月、下合月、兼定島、鳴鹿の坪ノ内の地係で九頭竜川筋の各所から流水を引いて設けたものですが、用水路として完全な独立水路となるのは、磯部島堤防下にある水閘からです。

ここから九頭竜川右岸沿いの熊堂、福庄、宇随、羽崎、磯部新保などを流下し、旧森田町に入り、さらに旧河合村、旧春江町を流れ、二日市村(福井市二日市)付近で九頭竜川に排水しました。

用水名は中世の河合・春近両荘域を灌漑したことによります。吉田郡旧森田村、河合村と坂井郡旧春江村の25大字の水田を潤しました。

現在では五領ヶ島地係からの引水を廃止し、十郷用水の水を磯部の四郎丸水閘から引いています。

なお、森田、河合地区を灌漑している上江用水は、水源を河合春近用水に求めているもので、下森田の板橋から取り入れています。

(6) 新江用水

坂井郡東南部(坂井市丸岡町)の東二ツ屋で十郷用水から分水し、東の山麓を北へ2㎞強流れ、東北部の山久保で五領堰用水へ入る用水です。

命名の由来は新用水の意味でないかと思われます。本多成重が丸岡藩主であった寛永5年(1628)加賀藩浪士渡辺泉龍が4年の辛苦の末完成したと伝えられます。

受益地は上金屋以北22ヵ村に及び、谷水だけに頼っていた村々の開田に役立ちました。野中山王村の大庄屋高椋家が代々井守役を務めました。

|

主な参考文献

福井県史通史編 福井県

福井県の歴史 印牧邦雄著

日本地名大辞典18福井県 角川書店

福井県大百科事典 福井新聞社

|

|