|

| 平成15年完成の鳴鹿堰堤全景 |

(14)近代用水路の変遷

明治時代から現代に至るまでの坂井平野の堰、用水路の変遷をみていきます。

1鳴鹿大堰の変遷

明治維新後、井守役は選挙制度となり、土肥氏、大連氏、藤井氏が選出され、明治23年(1890)の水利組合条例の公布まで、従前どおりの管理が行われました。

明治24年(1891)2月に十郷大堰所普通水利組合が設置され、坂井郡長が管理者になりました。

このとき従来の井守役制度が改正され、半官半民の体制がスタートしたわけです。

しかし、構造は松杭を鉄線で結び三叉組にして3列に並べ、その間に玉石を詰めたもので、藤蔓から鉄線に変わった程度でした。

その前方に周3尺(91㌢)、長さ10尺(3㍍)の粗朶を並べ、その上に莚1枚をかけて漏水を防ぎました。

また、堰裏には長さ5間(9.06㍍)、直径2尺(61㌢)の蛇籠を400~500個3列に並べ、落水によって川底が洗掘されないよう保護しました。

このように鳴鹿山鹿と東古市の間の九頭竜川を遮断して、長さ160間(約291㍍)、幅5間(9.06㍍)の取入堰を構築し、水流を坂井平野へと導きました。

なお、三叉・框・蛇籠は陸上で作り、10隻の川舟で運んだといいます。したがって、出水のたびに流失するため絶えず補修しなければなりませんでした。

その後、6か所の用水取入口を統合し堰にする構想が芽生え、昭和初期に当局への陳情が行われました。

昭和10年(1935)、農林省を動かし予算計上までいきましたが、過重負担であると却下され着工されませんでした。

終戦後、昭和23年(1948)長さ7尺5寸(2.27㍍)、末口5寸(15㌢)の松丸太を根太木2寸と敷成木7本で十文字に組んで針金で締め付けた木工沈床が採用されました。

4尺3寸(1.3㍍)の方形の四隅を5分(1.5㌢)ボルトで締め付け、内部に玉川石を投入して流れないようにしました。

九頭竜川の締め切り長170間(309㍍)に1700の小間を作って半永久化したのです。さらに、昭和21年(1946)国営農業水利事業制度が発足し、

昭和24年(1949)から国営九頭竜川地区農業水利事業によって、堰長273㍍のうち、中央108㍍の固定堰を除いた箇所に可動門扉を設置して

計画高水流量3.058立方メートル/sを流下させるとともに、左右両岸に取入口を設置して

最大42.5立方メートル/sの取水可能な堰堤工事を行い、昭和30年(1955)3月完成しました。

その後、昭和39年(1964)から始まった第2次国営九頭竜川農業水利事業で固定堰部分が可動堰に改良され、全面的な可動堰として効率的な水運用が図られました。

昭和55年(1980)からは農業用水合理化に伴う余剰水を福井市へ上水道として供給するようになりました。

(1)堰堤改良事業

鳴鹿頭首工は完成から40年以上経過、老朽化が著しく、頭首工自体が「河川管理施設等構造令」に合致しなくなり、堆砂が進行し治水上大きな支障を生じてきました。

さらに福井市に加え大野市の水需要が増大、地下水の汲み上げ過多による水量減少が重なり、総合的な河川施設の建設が急務となりました。

そこで国土交通省近畿地方整備局によって鳴鹿頭首工改良事業が平成元年(1989)から計画されました。

事業は頭首工の直下流に新しい可動堰を建設するもので、従来の灌漑・福井市の上水道供給に加え

洪水調節・河川維持用水・大野市への上水道供給を目的とし、特定多目的ダム法に基づく多目的ダムとして再開発しようというものでした。

平成4年(1992)から本格的な建設に着手、途中から暫定的な運用を行いながら平成15年(2003)に完成しました。

堰には数種類の魚道が設けられ魚類が遡上しやすいような工夫もされています。堰の完成により更に効率的な水運用と環境改善が図られ、

管理は旧頭首工時の農林水産省北陸農政局から国土交通省近畿地方整備局に移管され、

九頭竜川ダム統合管理事務所によって管理(運用は福井河川国道事務所)されています。

|

| 坂井平野を流れる十郷用水 |

2十郷用水の変遷

明治以降の十郷用水の管理は、宝暦5年(1755)鳴鹿大堰の公事判決が明治以降も効力を持ち続け、

昭和29年(1954)全長273㍍の合口堰堤完成まで藩政時代のやり方が基本的に踏襲されました。

用水の中下流部では、水路の断面不足、甚だしい屈曲、護岸老朽化による漏水、越水によって両側の耕地が湿害に悩まされました。

また、排水路へ落した水を再び機械揚水するなど下流部では水が不足し灌漑域の村々では分水を巡る紛争が頻発しました。

昭和23年(1948)福井大震災で用水路は壊滅的な被害を受けましたが、県の災害復旧事業として修築されました。

また農林省の九頭竜川農業水利事業の一環として、丸岡町長崎で用水に合流する下大谷川の洪水を兵庫川に放流し、

十郷用水下流地域の被害をなくし鳴鹿で取り入れる用水を過不足なく排水するため、丸岡町舟寄の横落堰に排水樋門が新設されました。

昭和28年(1953)から幹線用水路工事が行われ、安定した用水供給が可能となりました。

坂井平野の農地は圃場整備事業などによって近代化されていきました。そして、近代化の波はこれまで水の届かなかった坂井北部丘陵地にも及んでいきます。

昭和47年(1972)から始まった国営坂井北部地区総合農地開発事業によって鳴鹿堰堤で取水した九頭竜川の水を

40数メートルも標高の高い丘陵地までポンプで運び上げ灌漑面積2653㌶を開発しました。

3用水路パイプライン化事業

農業用水不足や開水路の老朽化、水質悪化などを解消するために、用水管を地中に埋め、

地形の高低差を利用した自然圧により農業用水を配送する施設、つまりパイプラインを通そうとする事業が推進されています。

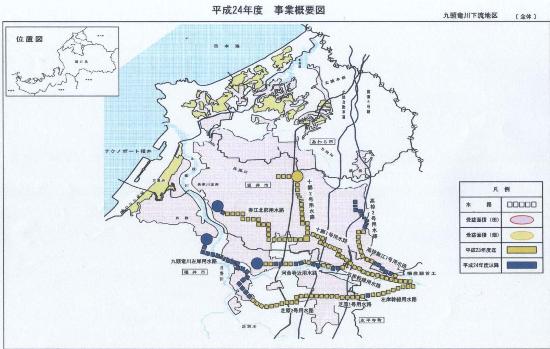

一期事業は平成11年度から平成25年度まで、二期事業は平成14年度から平成27年度までの工期で下図のように行われています。

4国営灌漑排水事業と関連県営事業

九頭竜川下流域は一級河川九頭竜川下流部の両岸に位置し、福井市・あわら市・坂井市・永平寺町に跨る

県内屈指の農業地帯であり、本県農地面積の約3割にあたる約12,000㌶を有しています。

しかし、この地帯の農業を支えてきた農業用水は十郷用水など基幹的用水路の老朽化の進行に加え、

農業用水の塩水化や水質悪化、慢性的な水不足など多くの問題を抱えています。

そこで、これらの問題を抜本的に解決するため、平成11年(1999年)から国営灌漑排水事業(九頭竜川下流地区)が実施されています。

この事業は九頭竜川の鳴鹿大堰から送水される農業用水路のパイプライン化と農業用水の再編(水源転換)を目的に

関連する県営灌漑排水事業等と一体的に整備が進められ、平成23年(2011年)4月からは十郷用水の受益区域に鳴鹿大堰からパイプラインで送水が行われています。

農業用水は農作物を生産する上で必要不可欠なものであり、特に米作りには品質、食味の向上に密接に関わる重要なものです。

パイプライン化は農業用水の水量確保、水質の向上、夏場の冷たい水の供給を可能にし、農業に新たな効果を生み出そうというものです。

このパイプライン化により自然エネルギーを利用した農業用水の送水はポンプの運転時間に拘束されない24時間灌漑を可能にし、

利用時間など自由度の高い水の利用によって、営農の省力化と多角的な農業の展開が図られるといわれます。

私たちの暮らしの中に農業用水が果たしてきた役割を今一度思い起こし、農業用水の持つ地域用水機能や"水"と"地域"との繋がりなど

パイプライン化によって見えなくなるものを再生・保全すると共に新たに生み出されるものを最大限に活用し、九頭竜川下流域の田園を魅力ある地域にしたいものです。

(15)おわりに

坂井平野の誕生から現代まで農業に欠かせない用水路を中心に、その歴史を延々と見てきました。用水路一つをみても先人の英知と労苦が偲ばれます。

今、千年以上続いてきた用水路はパイプライン化され、地中に隠れつつありますが、人々の暮らしを豊かにするためならば仕方ありません。

ただ、先人が営々と作り上げてきた歴史と伝統、文化が忘れ去られないよう保存すべきものは確実に保存し、後世の人々に伝えていかなければなりません。

|

主な参考文献

福井県史通史編 福井県

福井県の歴史 印牧邦雄著

日本地名大辞典18福井県 角川書店

福井県大百科事典 福井新聞社

|

|