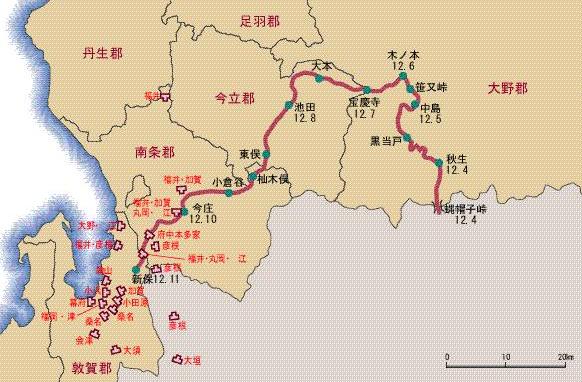

7 天狗党、木の芽峠を越え敦賀郡新保宿(敦賀市新保)へ 12月11日、この日もかなり雪が降っておりました。天狗党は、今庄宿を出発すると西近江路へ進路をとり、追分にあたる新道村(南条郡今庄町新道)を左折し、木の芽峠へ進みました。 途中、40戸ほどの二ツ屋宿(南条郡今庄町二ツ屋)で昼食をとり、その後、雪深い峠道を泳ぐように進んでいきました。 (1) 木の芽峠越え この峠は、南条郡今庄町二ツ屋と敦賀市新保の間にある標高628mの峠で、福井県を嶺北と嶺南に分ける峠です。 天長7年(830)に開かれて以来、北陸道西近江路が通り、北陸の関門として重要なところでした。 天正6年(1578)柴田勝家が栃の木峠を改修した後、官道から外れましたが敦賀経由で京都へ行く 道の重要性は変わりませんでした。天狗党は、雪深い峠を泳ぐように進んだと伝えられています。 ここまで来るのに蝿帽子峠、笹又峠、宝慶寺峠、杉峠、大坂峠と雪の峠道を血を吐く思いで進み、 その上、四囲を追討軍の諸藩兵に包囲されての峠越えは、今の私達には想像もできぬ苦しい行進であったと思います。 (2) 敦賀郡新保宿(敦賀市新保)に到着 12月11日午後4時ごろ、天狗党は二ツ屋宿から新保宿まで約1里半(約6km)の雪の山道を行進し、やっと新保宿に到着しました。 新保宿は木の芽峠から約22町(約2,200m)下った急坂の街道沿い両側に階段状の集落が建ち並んだ50戸ほどの村で旗本酒井氏領(井川領)でした。 天狗党は、この宿場の問屋兼本陣であった塚谷家を本陣にしました。この本陣は、今も「武田耕雲斎逗留の陣屋」として瓦葺き平入切妻の正門と本屋が残されています。 翌12月12日には新保宿を出発する予定でしたが、到着して間もなく、半里(2km)先の葉原宿に加賀藩の軍勢が砲列をしき、陣を構えていることを知って前進することができませんでした。

(3) 新保、葉原宿など住民の動き この頃、天狗党の西上を敦賀の人々は、どのように受け止めていたのでしょうか。 12月10日、加賀藩の先鋒が葉原宿に入ったとき、宿の人々は戸締りをし、衣服、什器を持ち出し、ある者は、畳、障子までも取り片付け、山奥の炭小屋に避難しました。 加賀藩では、宿役人を探し出して宿内すべて借り上げ、村人に戸を開けさせて騒がないよう命じたといいます。 敦賀町では、小浜藩から各所を固める諸藩に対し「天狗党が追って敦賀へやってくるので心すべきように」と触れがあったため、一時、町中は大混乱したといいます。 このような民衆の動きは、徳川時代の安定期には見られなかった動きであり、幕末の激動期における民衆反応のひとつでした。 (4) 包囲された天狗党と追討軍の配備状況 禁裏守護職、一橋慶喜(水戸藩)は、当時、京都に在って水戸天狗党の追討を朝廷に願い出、追討の沙汰を得るや、12月1日追討軍の将として大津(滋賀県大津市)へ出陣しました。 そして、加賀藩兵1,000人を二陣に分け、桑名藩兵を加えて先鋒とし、筑前藩兵200人、見廻組200人を脇備、 会津藩兵500人を後備として陣容を固め、湖北の海津(滋賀県西浅井町)には、小田原藩兵500人を派遣しました。 また、それに先立って尾張、大垣、彦根、小浜、福井、大野の諸藩にも使者を派遣して、美濃、尾張、越前の諸口を固めるよう命じていました。 天狗党が新保宿に着いた頃、追討軍の総大将一橋慶喜は、湖西を通り海津(滋賀県海津町)に約800の兵とともに在陣していました。 木の芽峠の東は、福井藩、丸岡藩、鯖江藩の兵約500人、栃の木峠付近には彦根藩兵約700人、 葉原宿には一番手加賀藩兵約1,000人、越坂(敦賀市越坂)には二番手小田原藩兵650人、樫曲、谷口(敦賀市樫曲、谷口)には三番手桑名藩兵約550人、 井川(敦賀市井川)付近には四番手大垣藩兵約1,500人、道口、小河(敦賀市道口、小河)には五番手会津藩兵約1,200人、 舞崎(敦賀市舞崎)付近には福岡、津などの藩兵約500人、金が崎から天筒山にかけて小浜藩兵約2,000人、 鞠山陣屋には鞠山藩兵約300人、大比田(敦賀市大比田)には大野藩、鯖江藩の兵約400人が、それぞれ配備していました。 そして、幕府大目付滝川播磨守、軍目付織田市蔵は、永厳寺(敦賀市)で諸藩の軍を指揮していました。 このように天狗党を包囲した兵力は、約10,000人となっていました。

(5) 天狗党と加賀藩の交渉 天狗党が新保宿に到着した後、加賀藩の監軍永原甚七郎と天狗党の首領武田耕雲斎の間で度重なる交渉が持たれました。 交渉が進行するのとは別に追討軍は12月17日を総攻撃の日と定め、包囲網を狭めていきました。

|