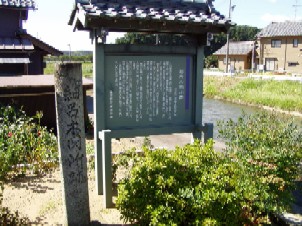

12 細呂木宿と関所跡(坂井郡金津町細呂木) 嫁おどし谷から丘陵地を上ったり下がったり、曲がりくねった道を北進し、坂口、蓮ヶ浦の集落を過ぎますと越前北陸道の最北端、細呂木宿に着きます。 この宿場は観音川の左岸に位置し、橋の南端に細呂木関所跡があります。橋を渡り北に向かいますとのこぎり坂(祝言坂)となり、 まもなく左吉崎道、右北陸道の追分に至ります。ここで関所跡にある案内板の内容を紹介しておきます。 この関所は福井藩祖、秀康が慶長6年5月(1601)越前入国の際、北陸道の関門として設けたもので、今庄町板取の関とともに北と南で国境を警備し、通行人と物資の搬出を監視した。 嘉永4年(1851)の記録によると、関所の柵は左右延長60間(109m)、柵扉の高さは6尺5寸(2m)、城戸の扉は幅5尺(1.5m)で高さ8尺5寸(2.6m)であった。 関守を番人と呼び、金津奉行所から出張していた。その宿舎は3間(5.4m)に4間半(8.1m)の二軒長屋であった。城戸は日の出と共に開門し、日没と共に閉門した。 この関所を通るには福井藩の役所手形が必要で、鉄砲と女の改め方は特に厳しかった。この関所は後には口止め番所となり、明治2年5月(1869)に廃止された。 細呂木宿について 細呂木宿は金津宿まで1里24町23間、加賀国境まで23町32間、17匹の役馬を常置し、本陣、脇本陣は森家、飯島家で、弘化3年(1846)には御用宿10軒、木銭宿5軒があった。 宿役人である問屋は、享保19年(1734)以前には5〜6人いたが、同年から2人制とし、その他20人ほどの伝馬人足がいた。 福井県大百科辞典

13 のこぎり坂と追分(坂井郡金津町細呂木) 観音川に架かる橋を渡り、北進しますと、のこぎり坂です。坂を上って間もなく追分(分岐点)になります。 左は吉崎御坊へ、右は北陸道で標高70mの細呂木峠を越えて、加賀へと通じています。 昔は細呂木峠への道は、その名の通り急峻な坂道でしたが、江戸時代初期の大改修で大名道路となり、祝言坂と名を変えたといわれます。 左の吉崎道は文明3年(1471)蓮如上人が吉崎を目指した道で、分岐点には祠と碑が残っております。 この辺りから北陸道の佇まいは、昔の面影を色濃く残しており、往時にタイムスリップした気分になってきます。 この分かれ道の右は旧北陸道で、鎌倉時代の昔、承元元年(1207)親鸞聖人が越後に流されたとき、ここで越前門徒と別れを惜しみ、右の道を行かれた。 当時は急な山道で、鋸の歯のように屈曲して上ったので、のこぎり坂と言われていた。 江戸時代の初めに大改修が行われて大名道路となり祝言坂と言われた。昭和50年頃、坂の途中まで自動車道路にしたが、それから先は加賀境まで旧街道のままに残してある。 越前から加賀を分国したのは、平安時代の初め、弘仁14年(823)で、そのときからこの山の上が加越国境となった。 左は吉崎道で、文明3年(1471)5月、蓮如上人が吉崎御坊建立のために下向して、この分かれ道で岩山を登る鹿を見られた。 当時は単なる険しい山道で吉崎まいりの難路であったが、明治20年10月、天爵大神と自称する奇人(旧尾張藩士水谷忠厚)が来て、近村から奉仕隊を集めて、その道を今のように切下げたのである。

|