五十丁山の中に入って永平寺に詣でる。道元禅師の寺である。都に近い地を避けて、

このような山の中に住んでおられたのは、貴い理由があるのであろうかと、山深い地にある永平寺を拝し、深い感慨にふけったようです。

現在、福井県吉田郡永平寺町にあり山号を吉祥山と称し、曹洞宗の大本山である。

開山は道元禅師、後嵯峨天皇の寛元元年(1243)時の領主波多野義重が堂宇を創建し、道元を招いて寄進したという。

初め大仏寺と称し、寛元4年(1246)永平寺と改める。当時、寺領二百四十石余であった。

〜福 井〜

福井は三里ばかりなれば、夕飯したためて出づるに、たそがれの道たどたどし。 ここに等栽といふ古き隠士あり。いづれの年にか、江戸に来たりて予を尋ぬ。

はるか十年あまりなり。いかに老いさらぼひてあるにや、はた死にけるにやと、 人に尋ねはべれば、いまだ存命にして、そこそこと教ふ。

|

市中ひそかに引き入りて、あやしの小家に、夕顔・へちまの生えかかりて、鶏頭・帚木に戸ぼそをかくす。

さてはこの内にこそと門をたたけば、わびしげなる女の出でて、「いづくよりわたりたまふ道心の御坊にや。

あるじはこのあたり何某といふ者の方に行きぬ。もし用あらば尋ねたまへ」といふ。かれが妻なるべしと知らる。

昔物語にこそかかる風情ははべれと、やがて尋ねあひて、その家に二夜泊まりて、名月は敦賀の港にと旅立つ。

等栽もともに送らんと、裾おかしうからげて、路の枝折(しおり)とうかれ立つ。

|

現在、永平寺から福井へ来るには、越坂トンネルを抜ける道があって便利になりました。

しかし、江戸期の永平寺道は、志比庄寺本、京善村方面から恋坂峠(現在の越坂峠)を越えて、

上中村追分から勝山街道を通り福井口に出るのが一般的でした。芭蕉もこの道を通ったものと思います。

芭蕉が福井を訪れたのは、次の敦賀入り8月14日より逆算して、8月11日(陽暦9月24日)ごろと思われます。福井に入ると、等栽という知人の家を訪ねます。

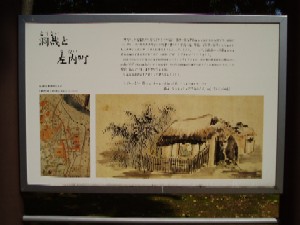

この家は、現在、左内公園の中にあります。福井の町へ入ってから足羽川に架かる九十九橋を渡って

橋南に入りますから、福井口からかなりの距離があり、相当分かりにくかったと思います。

等栽という人物について、その身分は何も書かれておりません。芭蕉が隠士と言っておりますから、

世間から逃れて外に出ない風流人だったのでしょう。恐らく、俳句を作って何とか生活していた人のようです。

等栽の家で二泊した芭蕉は、8月13日(陽暦9月26日)早朝、福井を出発します。8月15日の名月を敦賀で見たかったからです。

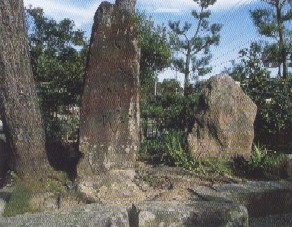

等栽も道案内でお供しましょうといって、着物の裾を面白くからげて浮き浮きした様子でした。右上の左内公園内石碑には、次の句が彫られてあります。

|

この辺りは葦の歌枕で有名な玉江の跡です。現在は福井市花堂中2丁目のきつね川に架かる玉江二の橋があります。

昔は低い土地で、よく川が氾濫するし、排水も不十分だったため、いつも沼のようになっていて、一面に葦が茂っていたそうです。芭蕉はこの地を訪れたとき、

|

| 「月見せよ玉江の葦を刈らぬ先」<芭蕉> |

芭蕉は「あさむつの橋をわたりて、玉江の葦は穂に出でにけり。」と書いておりますが、さきに玉江の葦が穂を出している所を見ながら通過し、

その後、浅水宿のあさむづの橋を渡るの順路です。ここで次の句を詠んでいます。

「あさむつを月見の旅の明離」<芭蕉>

あさむつ橋(朝六橋)は「枕草子」にも書かれ、平安時代の催馬楽(さいばら)にも唄われていて、当時、全国的名所になっていました。