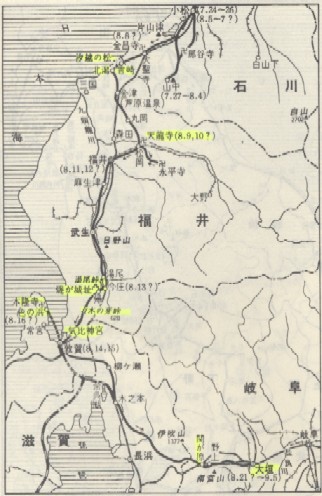

やうやう白根が嶽かくれて、比那が嶽あらはる。あさむづの橋を渡りて、玉江の葦は穂に出でにけり。 鶯の関を過ぎて、湯尾峠を越ゆれば、燧が城、帰山に初雁を聞きて、十四日の夕暮、敦賀の津に宿をもとむ。

玉江の葦を見ながら、あさむづ橋を渡りますと、遠望された白山が、だんだんと見えなくなりました。府中(武生)に近づくにつれ、日野山が見えてきました。

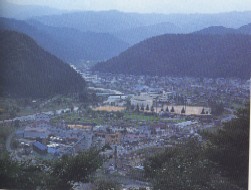

南条町の鶯の関を過ぎて、湯尾峠を越えますと今庄町です。この町の西に、燧が城址があります。かって、木曽義仲が京都へ上る途中に城を築いた山です。 ここで、初雁の声を聞き、今庄の町はずれを右へ曲がりますと、木の芽峠に上る谷間へ入ります。さらに十丁ほど行きますと帰山があり、その下の村が、当時有名なカヘルという村でした。 そこを通り、木の芽峠を越えて、敦賀の港に着きました。なお湯尾峠には、次の芭蕉句碑が刻まれてあります。 また、燧が城で戦いに敗れた木曽義仲ら武士達の悲しみに想いを馳せながら、次のような句を詠んでいます。 説 明

◎ 湯尾峠といもの神湯尾峠は、もと北陸街道の峠でした。明治期の北陸線開通までは、峠に4軒の茶屋があり、 ここで旅人は、疱瘡の守札を受け、峠の西側山道にある孫嫡子神社へ詣でたそうです。 「いもの神」は、伝染病である疱瘡の神のことです。孫嫡子は、疱瘡の神として、湯尾峠孫嫡子神社に祀られ、信仰の地として有名になっていました。 芭蕉は、この由来を聞き、前記の句を詠んだのでしょう。 「厄病神のいもの神も、芋名月に隠れていることができず、正体を現してしまった。(月の光がこの神の正体を照らし出してしまった。)」という意味です。 ◎ 燧が城と木曽義仲 この城は、今庄町の藤倉山の東端の峰(標高267m)に在ります。「山に據り谿を帯び甚る要害の地なり、更に日野川を堰き止めて防禦を厳にす」とあり、木曽義仲の城址です。 源氏一門の挙兵に呼応して、義仲は木曽を発ち、北陸街道を京へ侵攻の途上、この燧が城に據って、平惟盛十万の軍勢と対峙しました。 寿永2年(1183)義仲は越後にあって、仁科守弘、林光明等を遣わし、燧が城を守らせました。平泉寺長吏、斉明は、千余騎を以って、この城の守りに加勢しました。 しかし、斉明は、源氏を裏切り、平家方に寝返ったため、源氏は敗れて、燧が城を退いたのです。 芭蕉の句は、義仲が味方の裏切りにより、難攻不落を誇った燧が城で敗れたことの無念さを偲んで詠んだ句とされます。

~今庄宿と木の芽峠~

古来、今庄から木の芽峠を越えるのは、街道の難所とされてきました。この峠越えの山脈を境にして、福井県は嶺北と嶺南に大きく分かれています。 つまり木の芽峠は、本県の二つの地域を結ぶ重要な峠でした。 遠く「みちのく」へと続く、古代官道北陸道の起点近くにあり、要所となる峠であったのです。 この峠路は、天長7年(830)に開かれました。以来、天正6年(1578)に柴田勝家が栃の木峠を改修するまで、官道として利用されました。 その後、官道を外れてからも、北陸から敦賀を経由し、京都へ向かう道として、よく利用されました。芭蕉もこの峠を越えて敦賀へ向かったものと思います。 ~敦賀の津と気比神宮~

その夜、月ことに晴れたり。「あすの夜もかくあるべきにや。」といへば、「越路のならひ、なほ明夜の陰晴はかりがたし。」と、 あるじに酒すすめられて、気比の明神に夜参りす。  仲哀天皇の御廟なり。社頭神さびて、松の木の間に月のもり入りたる、お前の白砂露を敷けるがごとし。 仲哀天皇の御廟なり。社頭神さびて、松の木の間に月のもり入りたる、お前の白砂露を敷けるがごとし。「往昔、遊行二世の上人、大願発起のことありて、 みづから草をかり、土石を荷ひ、泥濘をかわかせて、参詣往来の煩ひなし。 古例今に絶えず、神前に真砂を荷ひたまふ。これを遊行の砂持ちと申しはべる。」と、亭主の語りける。 「月清し遊行のもてる砂の上」<芭蕉> 十五日、亭主のことばに違はず、雨降る

8月14日(陽暦9月27日)の夕方、芭蕉は敦賀に着くと、出雲屋という宿に泊まりました。その夜は晴れて、すばらしい宵月でしたので、宿の主人 に「明日も名月が見られるでしょうか」と尋ねますと「北陸地方の天気は変わりやすいから、明夜の天気まで分からない」と答えました。 晩酌後、主人の案内で気比の明神に参詣しました。ここは仲哀天皇の御廟です。神社の庭は、松の木の間から月が差し入り、前庭の白砂は、霜を敷いたように白く見えました。 昔、遊行二世の上人が、大願を祈願したことがあって、自ら草を刈り、土石を運び、泥を乾かして参詣できるようにしたそうです。 神前に砂を荷ってきて、撒いたので、これを「遊行の砂持という」と主人は語りました。現在の気比の松原は、昔、気比神宮の参道であったと思われます。 翌8月15日は、あいにくの雨となりました。敦賀での観月を楽しみにしていた芭蕉は、さぞがっかりしたことと思います。 芭蕉を慰めようと、宿の主人出雲屋弥市郎は、芭蕉を案内して天屋玄流の家を訪ね、更に玄流の案内で金が崎にある金前寺に遊びます。 芭蕉はその夜、宿の主人弥市郎より、金が崎落城のこと、沈鐘の由来などを聞き、次の句を詠んでおります。 「月いづこ鐘は沈るうみのそこ」<芭蕉> この句碑は、鐘塚と呼ばれて、金が崎金前寺境内に立っています。

◎ 出雲屋弥市郎 芭蕉が敦賀で草鞋を脱ぎ、数日間宿泊した宿の主人。芭蕉が敦賀を去るに当って弥市郎に感謝の意をこめて、形見の杖と笠を出雲屋に残してゆきます。 現在、出雲屋は絶えてありませんが、敦賀市相生町の梅田食堂辺りにあったそうです。ここに今「芭蕉翁逗留出雲屋跡」と石標が立ち、往昔の翁宿を偲ぶ縁となっています。 ◎ 天屋玄流 敦賀の代表的回船問屋で八代目天屋五郎右衛門であり、俳人でもありました。芭蕉は出雲屋の案内で天屋玄流を訪ね、 芭蕉、等栽、玄流、弥市郎の4人は、金が崎の金前寺で、楽しいひと時を過ごしたようです。 現在、敦賀市蓬莱町の旧笙の川河口の魚河岸に近く天屋玄流旧居跡の石標柱が立っております。 ◎ 金が崎と金前寺 金が崎は「金が崎夜雨」といわれ、敦賀八景の一名所でした。入船、出船、雨の湊風景や雨にけぶる気比の松原が望見されたところです。 金前寺は、天平8年(736)泰澄大師が開基したといわれ、もとは気比宮の奥の院で、開基の頃は 今の金崎宮社務所あたりを中心に11坊を数え、延元の役には、その観音堂が尊良、恒良両親王の行在所となったところです。

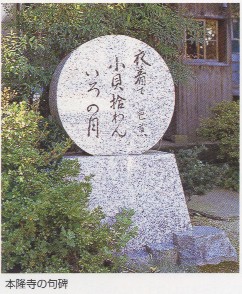

昭和34年(1959)大垣市立図書館で「芭蕉翁月一夜十五句」と題した荊口句帖が発見されました。 荊口句帖とは、芭蕉の大垣における門人の一人、大垣藩士宮崎太左衛門(宮崎荊口)及びその長男此筋、次男千川、三男文鳥の俳諧一家を中心とした俳諧の記録です。 元禄2年8月14日夜の一夜に、芭蕉は15句詠んだと伝えられています。そのうち14句集められたのが「芭蕉翁月一夜十五句」です。これを順次紹介します。 名月の見所問ん旅寝せん 阿曽武津の橋 あさむつを月見の旅の明離 玉江 月見せよ玉江の芦のからぬ先 ひなか嶽 あすの月雨占なハんひなが嶽 木の目峠いもの神やと札有 月に名をつつミ兼てやいもの神 燧が城 義仲の寝覚の山か月かなし 越の中山 中山や越路も月ハまた命 気比の海 国々の八景更に気比の月 同明神 月清し遊行のもてる砂の上 種の浜 衣着て小貝拾ハんいろの月 金か崎雨 月いつく鐘ハ沈める海の底 はま 月のミか雨に相撲もなかりけり ミなと ふるき名の角鹿や恋し秋の月 うみ 名月や北国日和定めなき いま一句きれて見えず 種の浜(色の浜)

十六日、空晴れたれば、ますほの小貝拾はんと、種の浜に舟を走す。海上七里あり。 天屋何某といふ者、破籠・小竹筒など、こまやかにしたためさせ、僕あまた舟にとり乗せて、追風時の間に吹き着きぬ。 浜はわづかなるあまの小家にて、わびしき法華寺あり。ここに茶を飲み、酒をあたためて、夕暮のさびしさ感に堪へたり。 「波の間や小貝にまじる萩の塵」 <芭蕉> その日のあらまし、等栽に筆をとらせて寺に残す。

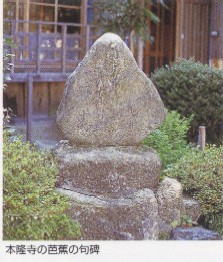

翌8月16日は、雨も上がり晴れましたので、ますほの貝を拾おうと思って種が浜(色が浜)へ舟を走らせました。 海上の距離は七里ありました(実際は三里である)。 天屋何某(当時、敦賀の回船問屋で俳人の天屋五郎右衛門という人)が、破籠(わりご)、小竹筒(さざえ)などご馳走を準備し、船頭や水夫を沢山舟に乗せて船出しました。 追風が吹き、短時間で着きました。色が浜は、わずかな漁師の小家で、みすぼらしい法華寺(本隆寺のこと)がありました。 ここで茶を飲み、酒を飲んで、夕方になると淋しさが、しみじみ感じられました。 ここで木の葉などの付いた、ますほの小貝を拾ったのでしょう。前記のような句が生まれました。 そして、その日のあらましを随行してきた等栽(洞栽)に書かせて本隆寺に残させました。 その文は、今もこの寺に残されています。原文は次のように書かれています。 「気比の海の気色にめで、いろの浜の色に移りてますほの小貝とよみ侍りしは、西行上人の形見成けらし、 されば所の小わらべまで、その名を伝えて、汐の間をあさり、風雅の人の心をなぐさむ。 下官年比思い渡りしに、比たび武江芭蕉桃青巡国の序、このはまにまうで侍る、同じ舟にさそはれて、 小貝を拾ひ、袂につつみ、盃にうち入なんどして、彼上人のむかしをもてはやす事になむ。・・・越前ふくゐ洞哉書

気比の海のけしきが美しいのをほめ、種の浜の色に染まって、ますほの小貝を歌に詠まれたのは、西行上人が遺された記念物らしい。

だからこの地の子供までが、ますほの小貝の名を今に伝えて、波の間に貝を探して、風流な人の心慰める。 私は長年見たいと考えていたが、この度、武江芭蕉桃青さんが越前国を巡られたついでに、この種の浜を訪ねてきた。 同じ舟に乗れと誘われて、それで来て、小貝を拾い、袂につつんんだり、盃に入れたりなどして、彼の西行上人の昔を称掲するのだ。 ・・・越前ふくゐ洞哉書。 小萩のように散れ、ますほの小貝や小さい盃は・桃青、元禄二年仲秋 西行の歌集「山家集」には、「内に貝合はせせんとせさせ給ひけるに人のかはりて、汐染むるますほの小貝ひろふとて色の浜とはいふにやあらむ」とあります。 訳しますと「宮中で貝合わせの遊びをなさったので他の人に代わって、次の歌を詠んだ。 海の水を赤く染めるますほの小貝を拾おうと、色の浜というのであろうか。」ということです。

元禄2年(1689)3月27日(陽暦5月16日)、芭蕉は江戸深川を発って、美濃大垣に帰る約2,400㎞、約144日におよぶ旅の各地で、多くの足跡を印しました。 越前における芭蕉の旅も、敦賀の色が浜を最後に、8月20日ごろ宿泊先であった出雲屋に笠と杖を残し、 大垣から迎えにきた路通とともに敦賀を発ち、刀根越えをして大垣へと帰っていきました。

寛永21年(1644)伊賀上野赤坂町の松尾与左衛門の次男として生まれる。(現在の三重県上野)10歳の頃、籐堂藩の侍大将藤堂良精に仕え、その家の嗣子良忠付きとなる。 良忠は俳諧を京都の北村秀吟に学ぶ俳人で蝉吟と号していた。芭蕉が俳諧に関わるようになったのはこの影響による。 蝉吟は寛文6年(1666)4月、25歳の若さで死去したため、芭蕉は6月中旬に位牌を持って高野山報恩院に納めに行く。 寛文12年(1672)1月、伊賀上野菅原庄に「貝おほひ」を奉納し、俳諧修行のため江戸に上る。 延宝8年(1680)冬、江戸深川に芭蕉庵を建てて、自分も桃青から芭蕉と改名する。 天和2年(1682)冬、大火で芭蕉庵も消失し、以来「旅人として生きる」決意をし旅を続ける。 この頃から芭蕉の新風が確立する。 有名な「野ざらし紀行」「笈の小文」などの紀行文をつくる。 元禄2年(1689)3月、曾良とともに「奥の細道」の旅に発つ。9月6日、曾良と路通を同伴して伊勢に向かう。ここで「奥の細道」は終わる。 元禄7年(1694)9月、大阪で倒れ、同年10月12日、51歳で死去する。芭蕉の遺言により、遺骸は淀の川舟で伏見に上り、大津の義仲寺に運ばれ境内に埋葬される。

|