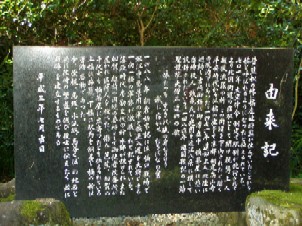

15 加賀橘の宿跡 片山津ゴルフ場のクラブハウスへ通じる舗装道路を下っていきますとY字路に出ます。ここを右へ下りますと、やがて橘集落に着きました。 そこで今度は橘集落を逆行して坂を上がっていきますと橘の宿跡に着きました。石碑に記されてあった由来記を紹介しておきます。 〜由来記〜

昔、笠松の地に橘左近将監が住んでいたことから、橘と呼ばれるようになったと伝えられている。 701年大宝律令制度で駅制が施行されてより北国街道の宿駅として開け、親鸞聖人越後流罪の折、 この街道を下向されたと聞く。平安時代からは橘の庄として京都栂尾高山寺の統轄下にあった。 1471年 蓮如上人北陸に巡錫し、吉崎御坊に御滞在中、橘茶屋に憩い宿場役人銭亀氏の庭園を近江八景に模して設計されたという。 1486年 廻国雑記の一節、聖護院大僧正道興の歌 『旅たつも さつきの後の 身なりけり 我に宿かせ たちばなの里』 1488年 朝倉始末記には、橘口戦場で堀江中務景用の軍と願正入道を大将とする一向一揆の軍勢が激戦したと記されている。 藩政時代、参勤交代の折、本陣が設けられ、また加賀、越前の国境要所として御使者改番所が置かれ、通行人を検べた。 俳人芭蕉、加賀の千代女も橘茶屋に立寄ったとも伝えられている。上橘は旅籠、下橘は駅馬を飼養し、橘の粽は当時名物であった。 今、堂様、馬坂、水汲坂、馬谷くぼの地名と共に往時の繁盛を偲び後世に伝えたく茲に石碑を建立するものである。 今回、越前(福井県)の旧北陸道を九頭竜川沿いの稲多宿(福井市稲多)から加越国境まで探訪してみました。 歴史の流れの中で街道も様変わりし、往時を偲ぶ箇所が少なくなったことを痛感しました。 そんな中で、街道沿いの所々に安置された地蔵堂が、今も地元の有志の方々に守られ、その由来や伝説が語り続けられていることに感銘を受けました。 また細呂木宿(金津町細呂木)から峠を越えて、加賀(石川県)橘宿までの間は、まさに江戸時代にタイムスリップし、昔の北陸道を旅しているような錯覚に陥りました。

|