3 横地の追分と石地蔵 福井市森田地区から県道(福井・丸岡線)を北進しますと坂井郡丸岡町南横地へ入ります。 そして県道がY字形となりその先端に石地蔵が祀られ、その傍らに左よしさき、右丸岡街道と彫られた石標が建っております。 ここが昔の追分です。北陸道はここを左へ進み、やがて兵庫川に沿って北へ向かいますと舟寄、長崎宿へ着きます。  4 舟寄、長崎宿と長崎称念寺 兵庫川に沿って北陸道を進み、この川を越えて、しばらく北へ向かった中流右岸に丸岡町舟寄、長崎の集落があります。 ここが昔の宿場が置かれたところです。しかし、残念ながら今その面影はありません。 ただ、街道からやや外れたところに長崎称念寺があり、史跡新田義貞公の廟所があります。 延元3年(1338)義貞が北朝方の足利高経の軍に破れ、灯明寺畷で戦死すると、首は京に送られ、遺骸はここに埋葬されたと伝えられています。

5 お早・良作地蔵堂(坂井郡坂井町上新庄) 丸岡町舟寄から北陸道を北上すると、やがて坂井町上新庄に入ります。ここは一里塚が置かれたところで、道路端に五体の石地蔵が安置されています。 いま一里塚は見当たりませんが、地蔵堂は地元保存会の人達の手できれいに整備されてありました。 地蔵堂の中を拝見させてもらいますと中央に大きい地蔵が一体安置され、その前に小さい地蔵が四体並んでおります。 うち二体は悲恋の主、「お早と良作」を供養する地蔵だといわれます。

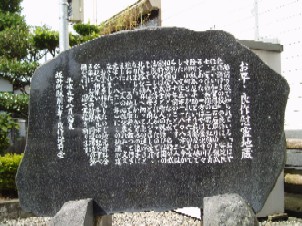

慰霊石碑に刻まれた要旨を紹介しておきます。 「越前漫才で知られている『お早良作道ゆきの段』の良作は、安達良作といい、加賀藩四百石取りの上級武士安達作兵衛の二男で紅顔の美青年でした。 一方、早は金沢犀川々除町秋本屋平助という呉服屋の娘で犀川小町といわれた十六歳の美女でした。 文化5年(1808)今から180年前のことです。二人は相思相愛の仲となりましたが、当時の武家社会時代は、武士と町人の縁結びは国の法度として許されなかったのです。 そこで二人は、母と用人を召し連れ、北陸道を福井へ向かって恋の道行きとなりました。 しかし、加賀藩の追っ手に追われ、この地で敢無く散ってゆきました。この二人の心情を哀れみ、文久2年(1861)にこの地蔵が建立されました。」

|