昔の人達の暮らしぶりを偲ばせる越前・若狭の古民家を訪ねてみました。

この民家は、嘉永5年(1852)大野郡蕨生村(大野市蕨生)で建てられました。堂々とした外観を持ち、越前の古民家として最大級の規模を誇っています。 旧城地家の3,000坪に及ぶ敷地は濠と土塁に囲まれ、主家の背後の丘には同家の守り神が祀ってあったそうです。城地家は代々六右衛門を名乗ることが多く、苗字帯刀を許されていました。 この民家は現在、福井市おさごえ民家園に移築、復元されて、福井市指定文化財として保存されています。

この民家は、屋根の輪郭が直線的で越前地方の民家とは異なり、また、若狭地方には珍しく、つのやのある民家です。 移築した折、縁板から安永3年(1774)の、また、中の間、庭境の板戸から天明4年(1784)の墨書きが発見されたことなどから、創建は18世紀中期か前期と考えられています。

岡本家は、代々卯兵衛を名乗り、江戸時代は庄屋を勤めました。屋敷は、遠敷郡有田村(遠敷郡上中町有田)集落の要に位置し、土蔵、柴小屋、灰小屋など多数の付属屋を従えて建っていました。 軒は低く深い様子は、どっしりしていて、いかにも古風です。現在、福井市おさごえ民家園に移築され、福井市指定文化財として保存されています。

この民家は、幕末から明治の初め頃、坂井郡前谷村(坂井郡金津町前谷)で建てられました。 越前地方の北部から加賀地方南部に分布する前土間広間型民家の特徴をよく示しています。 土屋次郎左衛門家は、藩政時代には大庄屋を勤めたことのある家柄でした。現在、福井市おさごえ民家園に移築され、福井市指定文化財として保存されています。

この民家の主部は、18世紀前半には建築されたと考えられています。その後、厩が側面に、 釜やが前面に角屋として増築され、さらに文化6年(1809)には、奥に仏間と座敷を増築して現在の姿になったそうです。 蓑輪又兵衛家は、今立郡八石村(今立郡今立町八石)で古くから庄屋を勤めていました。今立町には、 越前地方南部に分布する平入の民家と越前地方中央部に分布する妻入の民家が見られるそうです。 現在、福井市おさごえ民家園に移築され、福井市指定文化財として保存されています。

この民家が建築されたのは、弘化年間(1844〜1848)の頃です。主屋の前半に、にわ(土間)とおいえ(居間)の広い空間を設け、 奥に仏間や納戸、座敷などを配した越前地方中央部に分布する型の典型的間取りと構造を示しているそうです。 梅田九左衛門は、足羽郡浄教寺村(福井市浄教寺)で百姓を営むかたわら漆かきの頭として、遠く関東まで出かけていたそうです。この地方の上層農家に多く見られる形式の民家です。 現在、福井市おさごえ民家園に移築され福井市指定文化財として保存されています。

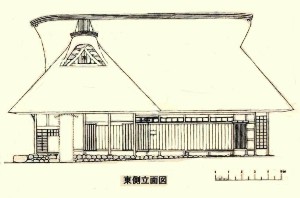

この古民家は、江戸時代中期(18世紀前半頃)、大野郡宝慶寺村(大野市宝慶寺)で建てられました。 茅葺き寄棟造りの桁行11.2m、梁間7.6mの平入り民家で、内部はかみざしき、しもざしき、にわ、みずや、 うまやの間取りで、太い梁が使われ、豪雪地帯の民家の特色を示しております。 現在、大野市宝慶寺山門近くに移築され、国の重要文化財として保存されています。

この古民家は、今から約400年前の江戸時代初期に今立郡稲荷村(今立郡池田町稲荷)で建てられました。 堀口家は重要文化財須波阿須疑神社に仕える12軒衆の中の1軒として伝えられ、家号を三郎兵衛と称し、庄屋も勤めてことがある大変古い家柄でした。 この民家は桁行12.3m、梁行9.1mとそんなに大きなものでなく、土座式ひろま型の山地農家形式の中型のものです。 越前地方東部の代表的民家形式を表しており、現在地で解体、復元され、国の重要文化財として池田町教育委員会で保存されています。

この民家は、代々神明社の宮司をしていた瓜生家の住宅で、本県に現存する古民家の中で最も古いものです。 建築年代は江戸前期(元禄12年、1699)であり、桁行16.5m、梁間14.7m、入母屋造り妻入り茅葺き、南面、北面下屋は柿葺き民家です。構造は単純ですが、股柱を三本持つ梁組は独特なものです。

主屋は、前面に土間と板の間があり、その奥に左右二室ずつ計四室が並び、さらに左右に入側がついています。 入側付きの座敷を重ねる特殊性から当時の地方宮司の住宅形式を知ることができます。

この住宅は勝山市の西部、北郷町伊地知(上野)に所在する民家で、今から約170年前の天保7年(1836)に上棟され、同10年に完成したと考えられています。 完成以後の増改築が少なく創建当初の状態をよく留めており、江戸時代後期における質の高い上層民家の様相を今に伝える数少ないものです。 昭和50年(1975)に勝山市指定文化財、昭和62年(1987)に福井県指定文化財、平成22年(2010)に国指定重要文化財になりました。

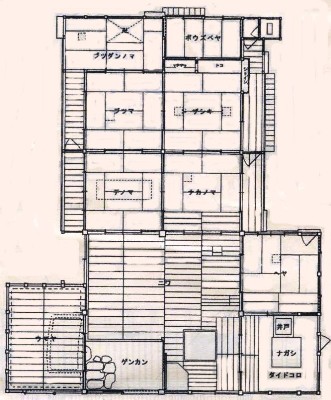

主屋の主体部は桁行17.7m、梁間9.6mの大きさで入母屋造、妻入り、茅葺きで正面の左右に突出部を設ける、いわゆる「両袖造」の外観を持ちます。 平面は越前地方に分布する正面側が板敷の広間で、その奥に座敷を配置した「前広間型平面」を基本として、最も後方にブツダンノマ、ボウズベヤを設けています。 木下家は、代々甚右衛門を名乗り、庄屋を務めるなど、上野における上層の農家でした。 県内では、文化財指定を受けた民家で、他の場所に移築された例もありますが、本住宅は移築されずに、そのまま保存されており、たいへん貴重な例です。 |