現在、城下町福井の遺構といえば、県庁を囲む旧福井城本丸の石垣とお堀ぐらいです。失われた古き時代の景観を偲び、城下町の変遷を歴史の中に辿ってみました。

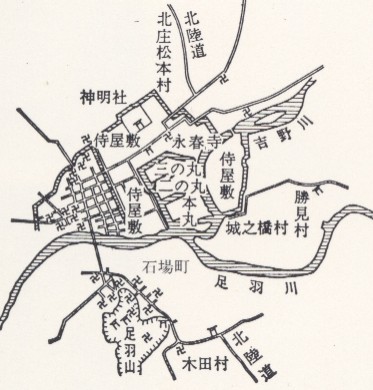

城下町が形成される以前は、北庄三ヶ村(三ヶ庄)と呼ばれていました。この地方の集落発生の起源は足羽山東北麓と推定され、古代の足羽郷に当たります。 足羽川北岸の北庄地域の集落は、神明社門前集落に始まり、さらに足羽川を挟んだ渡津集落へと発達していきます。 南北朝時代には足羽七城の1つ、庄城もこの辺りにあったと推定されます。室町時代に入り、 朝倉氏が戦国大名に成長し、一乗谷へ移城するまでの約100年間、この辺りに朝倉氏の居館が置かれたようです。 古代の福井平野は、奈良東大寺、興福寺の荘園として開発されたところです。足羽川北岸には、延長2年(924)伊勢神宮を分祀して神明神社が創建され、足羽御厨が置かれました。 ここが後に北庄と呼ばれた地域で、北庄は上郷、中郷、下郷の三郷に分かれていました。この北庄中郷の地域に天正3年(1575)信長の武将柴田勝家が北庄城を築き、城下町を開きました。(下図参照のこと)

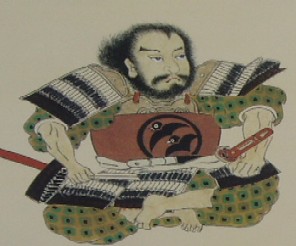

一方、足羽川の南は、木田を中心として興福寺領の木田庄があり、また足羽山東北麓石場を中心とした西南一帯は、 古代に東大寺荘園として開かれた道守庄から、後に足羽神社の社領になったと伝えられる社庄(八代庄)が広がっていました。 これら北庄中郷、社庄石場、木田庄木田の3地域が、北陸道沿いに街村化して連続していたので、これが総称して北庄三ヶ村(三ヶ庄)と呼ばれたようです。 天正元年(1573)8月、戦国大名朝倉氏は、織田信長との戦いに敗れて滅亡しました。 その後一時、一向一揆によって越前国内は混乱しますが、同3年、再び越前に入った信長は一揆を平定し、 武将柴田勝家に越前のうち、8郡49万石を与えて越前に封じました。

勝家は朝倉氏の国城で山城であった一乗城を捨てて、この北庄の地に築城しました。 この北庄城は純然たる平城で、北方に対しては九頭竜川に舟橋を架して備える一方、南側は足羽川とその支流吉野川を城濠として巧みに利用し、 その合流点に北庄城の本丸を配置しました。現在の柴田神社辺りに本丸があったようです。

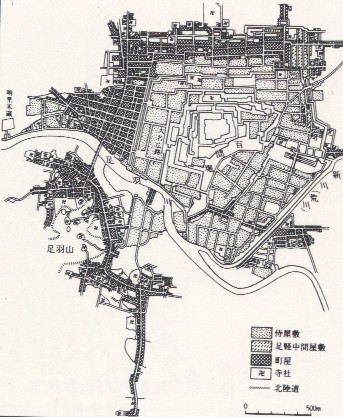

勝家時代の城下町についての詳細な記録は残っていません。断片的な資料をつなぎ合わせ復元したのが下図(北ノ庄城略図)です。 これをもとに城下町を見ますと、当時の主要な武家地は、後の松平氏時代の大名町一帯で、城北の神明社境内地にも侍60〜70人の屋敷割が行われたようです。 一方、町屋については、朝倉氏の居城一乗谷から多くの社寺や住民を移して、町割が行われました。 当時の北庄城下町は、城西の片町、呉服町一帯が中心でした。そして町全体を堀と土居で囲んだ、いわゆる邑城形式でした。

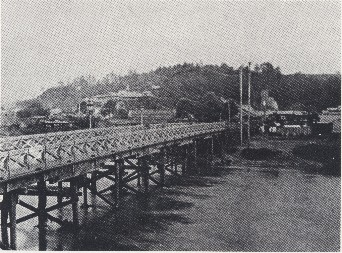

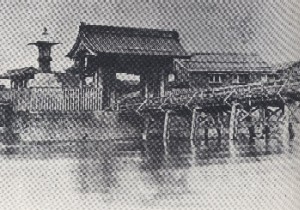

城下町の建設と共に、足羽川南岸の石場や木田との連絡を便利にするため、北庄大橋(九十九橋)の大改修が行われました。 北庄側半部を木造、石場町側半部を石造の「半石半木」の奇橋として知られた名橋でした。現在、九十九橋が架かっている所です。

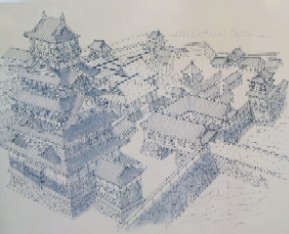

天正11年(1583)柴田氏滅亡後、丹羽、堀、青木の各氏が相次いで北庄城主となりましたが、いずれも短期間に終り、 慶長5年(1600)12月、結城秀康が越前に封ぜられました。秀康は家康の次男でしたが、豊臣家、次いで結城家と転々と養子になった人です。 慶長5年の関が原合戦後、彼は外様大名の雄、前田利家を牽制する必要から越前に配置され、越前福井の藩祖となりました。 福井藩は実に幕藩体制上重要な意義を有していたのです。慶長6年(1601)5月、秀康は関東結城から越前に入国し、北庄を城地と定め、同年9月北庄城改築に取り掛かりました。 この北庄城は、旧吉野川の河跡を百間堀として利用し、新しく東側に新川(荒川)を掘削しました。 この新川と南側の足羽川を最外部とし、本丸を中心に二の丸、三の丸、四の丸と同心円状に幾重にも水濠をめぐらしました。

南と東の河川利用に連なって、北及び西側には人工の外堀を掘削しました。この郭内に侍屋敷の主要部分が包含され、町屋地とは厳然と分離されました。 ただ例外的に足羽川南岸に毛屋家中町があり、また城郭完成後の慶長16年(1611)北の外郭外にあった神明町をさらに外側に移転させて、 その跡地に二代忠直に嫁した勝子(将軍秀忠の三女)とともに、江戸より随行した者の屋敷割をして江戸町をつくりました。

松平氏による新市街は、城下内部の遠見や見通しを防ぐためか屈曲が甚だしく、北陸道は呉服町から加賀口まで実に12回曲折していました。 北庄城の西部主街は、柴田氏時代の町屋地区であったので旧市街と呼びますが、慶長6年(1601)松平氏による北庄城拡張と併行して、城北の松本村の地に新しく市街を建設しました。 城下入口に当たる南の赤坂口を上口とし、北の松本口を下口(加賀口御門)として厳重な木戸が設置されました。上口を惣木戸、下口を大木戸と称しました。 このほか、九十九橋詰に大規模な町門が設けられていました。これら重要な三木戸の外に、城下内には一町毎に木戸がありました。 正徳3年(1713)8月調査によると、木戸数195ヵ所、番人363人、夜番所216ヵ所とあります。

城下は北庄町、石場町、木田町、松本町、三橋村、城の橋町(村)の6区域に相当します。 福井町奉行の管轄下にある町屋地区は、木田町組など11の町組と5地方に組織されていました。 各町組には、それぞれ組頭があり、その下に一町毎に町庄屋がいて町政の末端機構を司っていました。 町名には呉服町、米町、塩町、木町、室町、紺屋町、大工町、鍛冶町など同業同職者が集まっていた 城下町特有の町名も見られ、特に京町、呉服町、本町などは当時の繁華街として城下の中枢を占めていました。

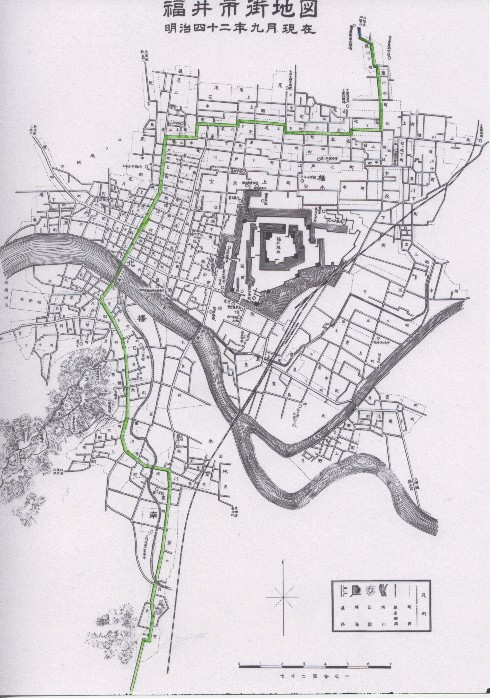

4 福井城下の変遷 元和9年(1623)二代忠直が乱心を理由に豊後国へ流罪となり、翌寛永元年(1624)忠直の弟、忠昌が入って松平家を襲封しました。 これを期に北庄を改めて福居と称しました。北庄の北は逃げるに通じて縁起が悪いとの理由で 天守閣脇の「福の井」から福井と名づけた伝えられ、また、足羽社五徳の神の1つである福井(サクイ)から出たとも言われます。 実際には寛永元年(1624)北庄から福居に改められ、元禄14年(1701)の国絵図作成から現在の福井に改まりました。

福井城下は、万治2年(1659)と寛文9年(1669)の二度、大火に見舞われました。いずれも4月のフェーン現象下で城下町の東南部から出火しました。 万治2年の大火は、大名小路から城西の旧市街が焼失しました。そこで大火後、城下内にあった寺院を城下の北部に移して西御堂町や田原寺町を建置しました。 寛文9年の大火は、勝見永雲寺門前から出火して福井城天守閣を含めて福井城内のほとんどを焼き尽くし、 足羽川の北側で焼け残ったのは城下東北部の一部だけでした。焼失家屋3579軒に及んだといわれます。 寛文10年(1670)3月、福井城の再建築を開始し、3年後の寛文12年(1672)城は竣工しましたが、 天守閣だけは再建築の許可が得られませんでした。このため天守閣なき福井城として明治維新に至りました。 この大火後、城の橋寺町、勝見寺町を城下東端の外中島に移しました。そして城の橋寺町跡には、 百間掘南の侍屋敷を移し、この屋敷跡を火除地として菜園畑を設けて重なる火災から城郭を守るための備えをしました。 貞享3年(1686)幕府は六代藩主綱昌の乱心を理由に越前国を一旦没収しました。そして先代の昌親に改めて25万石を与えました。 このため越前国は50万石から一挙に25万石へと俸禄が半減しました。これが「貞享の大法」と呼ばれるものです。 この時、浪人した者は千余人、その混乱と窮状は目を被うものがあったといわれます。 享保6年(1721)八代藩主吉邦が死去したため、その後に松岡藩主だった松平昌平が名を宗昌と改め、 第九代藩主として本藩を継承しました。そして松岡藩5万石は本藩に併合され、越前国は30万石となりました。 このとき松岡藩は廃止されたので、多くの家臣や寺院が転住しました。「貞享の大法」で畑地と化していた所に再び屋敷割が行われ、 城の橋には新屋敷一番町から五番町の侍屋敷地が生まれました。これ以降著しい城下町の変容は見られず明治維新に至りました。 福井城下の戸口について、町方人口は藩政初期の慶長年間が約25,200人でしたが、正徳2年(1712)には約21,000人に減少しています。 その後、藩末まで大きな人口の変動はありませんでした。一方、武家人口は資料に乏しく、弘化4年(1847)の武家方人口記録によれば約13,000人ぐらいと推定されます。 これらを合計しますと福井は約33,000人〜34,000人の人口を有する町であったと考えられます。

|