![]()

~湯尾宿(南条郡南条町湯尾)~

|

|

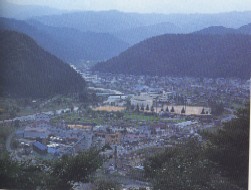

| 湯尾峠 | 湯尾峠から今庄町を見渡す |

|

江戸期、駅馬20匹を有する宿場で北陸街道沿いに町並みが形成され、山口武兵衛家が加賀藩本陣を兼ね、北隣の山内治郎左衛門とともに問屋業も営んでいました。 問屋は当初5軒でしたが、その後、7軒で交替するようになりました。ほぼ中央を湯尾谷川が流れ、同川を挟んで上湯尾村と下湯尾村に分かれていました。 沿道には旅籠、茶屋が並び旅人に名物湯尾餅やとろろ汁などを売り、馬子唄が聞こえました。 また、隣の今庄宿が混んでくると、その都度、当宿は大きな役割を果たしました。 |

◎ 湯尾峠 北陸街道が湯尾宿から今庄宿へ越える途中の小さな峠ですが、一方は川、他方は山に接し、北陸街道を扼する要所で、たびたび合戦に際して戦場になりました。 |

~今庄宿(南条郡今庄町)~

|

|

| 今庄宿内の北陸街道(北方へ) | 今庄宿内の京藤家外観 |

|

今庄は宿場として江戸期を通じ、越前で最も繁栄したところです。初代藩主、結城秀康が北陸街道を整備した際、重要な宿駅として計画的に町並みが造られました。 文化年間(1804~1818)には、街道に沿って南から北へ上町、観音町、仲町、古町、新町の五町があり、町並みは約1㎞に及んで家屋が櫛の歯のように立て込んでいました。 仲町には福井、加賀両藩の本陣や脇本陣、問屋、造り酒屋、旅籠が集まり、高札場もありました。 駅馬は福井、府中の25匹に次いで24匹を常備し、江戸参勤交代に際し北陸街道が最短路であったため、越前各藩は必ず今庄宿を利用しました。 江戸中期以降、商用や京への寺参り、伊勢参り等で旅人の宿泊が急増し、当宿は多忙を極めました。 この頃の旅人は1日の旅程を男10里、女8里と見込んでいましたが、福井から今庄まで約8里(約32km)でしたから、福井を早朝に出発した旅人の多くが今庄で泊りました。 天保年間(1830~1844)には戸数290余り、うち旅籠55軒、茶屋15軒、娼屋2軒、縮緬屋2軒、鳥屋15軒などがありました。 |

|

|

| 今庄宿南端の文政の道しるべ(追分) | 燧が城址 |

|

◎ 燧が城址 北陸街道の宿場今庄を見下ろす愛宕山の山頂に燧が城址があり、築城は古く源平合戦の頃まで遡ります。 寿永2年(1183)木曽義仲は平家の軍勢を迎え撃つため、武将仁科守弘等に命じて燧が城を築かせました。 源平盛衰記に「北陸道第一の城郭」と記されているように、この城は越前の入口で、 交通の要衝である今庄を押さえた城であったため、その後、ここを舞台に戦が繰り広げられました。 天正3年(1575)には一向一揆勢が立て籠もって織田信長と戦い、天正11年(1583)の賎ヶ岳合戦時には武将柴田勝家自ら、ここを守りました。 |

![]()

~板取宿(南条郡今庄町板取)~

|

|

| 板取宿入口 | 板取宿 |

|

日野川の支流板取(孫谷)川の上流域に位置し、四囲を山に囲まれた北陸街道(東近江路)の宿駅として栄えました。 南は栃ノ木峠を越えて近江国木之本に、北は孫谷村を経て今庄宿に通じました。 結城秀康は越前入封と同時に国境に関所を設け、栃ノ木峠の下にある当村の位置を重視し、口留番所を置き、役人3人、足軽1人を常駐させました。 また宿駅として人馬継立て問屋、旅籠屋、茶店などが並び大変賑わい、幕末の戸数は上板取33、下板取20の計53戸で、うち旅籠屋7、茶店3、問屋3、その他30でした。 番所は上板取の最南端にあり、木造平屋建三棟門構えの広壮なものでありました。 |

~栃ノ木峠(福井・滋賀県境)~

|

| 栃ノ木峠 |

|

◎ 栃ノ木峠 南条郡今庄町板取と滋賀県余呉町中河内の間にある標高538.8mの峠で、峠名は峠の北に 栃の大木(現在も巨木があり、昭和49年県天然記念物に指定)があったことに由来します。北国街道(東近江路)が通り、現在は国道365号が通っています。 天正6年(1578)越前北ノ庄城主柴田勝家は板取から近江木之本間の狭く険しかった間道を 大改修して、信長の居城である安土城と北ノ庄を最短距離で結ぶ幅3間の道にしました。 以後、この道は官道となって重要性が増し、江戸期、福井藩が峠下の上板取に関所を置いて往来を監視しました。 また、峠を越えた近江側に茶店ができ、峠から少し北の越前側には一里塚が設けられ、街道往来の便宜が図られました。 こうした街道整備とともに上板取は宿場として栄え、福井藩主等が参勤交代で通行しました。 |

| 主な参考文献 角川日本地名大辞典18 福井県 越前若狭歴史街道 上杉喜寿著 福井県の歴史散歩 山川出版社 「福井県史」通史編 福井県 |