1はじめに

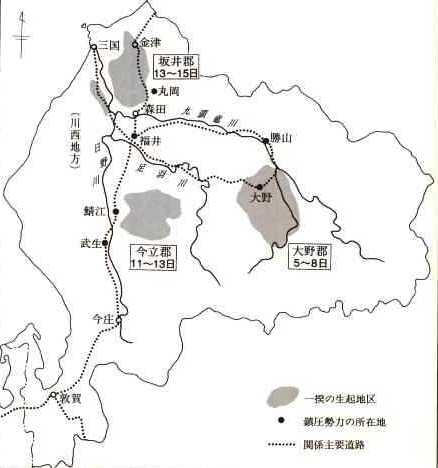

明治6年(1873)3月、敦賀県(越前国)下の大野・今立・坂井郡で3万人以上が出動する大規模な農民一揆(越前護法大一揆)が勃発しました。

この大一揆は、特に真宗地帯での「護法」的要因を直接の発端とする点で、明治初年に高揚した一般の農民一揆とは、その歴史的性格を異にします。

それは明治新政権の教部省注1体制による強引な教化政策への反発を直接的な契機とするだけに、真宗僧侶、門徒層の護法的大一揆の側面を有するからです。

注1:教部省

明治初期の太政官制度のもと宗教統制による国民教化の目的で設置された中央官庁組織

2時代背景

明治維新直後、矢継ぎ早に発せられる新政策に農民たちの不安と不満が募るとともに、当時の情報と理解不足が加わって流言が肥大化しました。

この時期の農民蜂起の特徴は、幕末以来、一触触発的な社会情勢が続く中で、新政策をめぐって流言が村々を飛び交い、それが騒動の拡大に火をつけるきっかけとなったことです。

3農民騒動の背景

明治6年(1873)3月、この年の1月に足羽県注1を吸収し成立した敦賀県注2下の大野・今立・坂井3郡で勃発した農民騒動の背景には、

この地域の伝統的な真宗文化に対し、「ヤソ」が政府の後押しを受けて侵入し、真宗文化を破壊するという潜在的な恐怖がありました。

この頃「ヤソ」という言葉は、直接キリスト教を指すというより、神道による教化政策や断髪の奨励、

太陽暦の採用、学校教育など、政府から矢継ぎ早に押し付けられる諸政策を象徴する言葉でした。

注1:足羽県

明治4年12月〜同6年1月までの県名。足羽、吉田、丹生、坂井、大野の5郡を管轄した。明治6年1月敦賀県と合併し消滅した。元足羽県庁に敦賀県支庁が置かれ、前5郡の事務を取り扱った。

注2:敦賀県

明治4年11月〜同9年8月までの県名。府県再編成に伴い、小浜県と鯖江県が合併して成立若狭国一円と越前国の今立、南条、敦賀の3郡を管轄した。明治6年1月から同9年8月まで足羽、吉田、丹生、坂井、大野の5郡も管轄した。

4新政府の神道国教化政策

明治維新直後の新政府は、天皇制絶対主義国家の基礎づくりの一つに「神道国教化」政策を推進しました。

その主要なものが「神仏分離令」(神仏判然令)で、強引な神仏分離運動の展開が、全国的に「廃仏毀釈」や「廃合寺問題」を誘発しました。

また新政府は、明治5年(1872)神祇省注1を廃止し、新たに教部省を設置、宗教界を動員して統一的組織的な国民教化の新路線を目指しました。

その基本的な国民教化の教条が

1.敬神愛国ノ旨ヲ体スベキ事

1.天理人道ヲ明ラカ二スベキ事

1.皇上ヲ奉載シ朝旨ヲ遵守セシムベキ事

の「三条の教則」でした。

明治5年(1872)教部省は教導職注2を置き、大教正以下権訓導まで14級に分け、まず神職・僧侶を任命し、「三条の教則」を徹底させることでした。

敦賀県下で教導職は、神官33人(越前国18人、若狭国15人)、僧侶760人(越前国519人、若狭国241人)計793人が任命されました。

注1:神祇省(じんぎしょう)

明治維新政府の官庁。神祇官の後身として太政官の下に属し、祭祀・宣教などを司った。明治5年(1872)廃止。

注2:教導職

明治初期、大教宣布のために設置された宗教官吏。明治5年(1872)〜同17年(1884)まで存続した。大教宣布は困難を極め、政府が政教分離の方針を取ったため廃止された。

5新政府への反動と石丸発言の波紋

教部省の教化方針を敦賀県に徹底させようとしたのが、同省勤務の石丸八郎でした。

彼は今立郡定友村注1の真宗唯宝寺注2出身で、明治5年(1872)7月、教部省から教導職11等出仕に任用されましたが、

翌6年(1873)1月4日、1ヵ月間の帰省願いを出して郷里の定友村に帰省すると敦賀県福井支庁へ

自坊唯宝寺の五尊を大滝村注3円成寺に預け、家内ともども東京の私宅へ転出する届を出しました。

1月15日、一通の回文が今立郡岡本注4在の各寺に回ってきました。宗教のことに関して至急協議したいことがあるので

「明日早朝岩本成願寺方へ御出合下されたく候」という内容でした。差出人は定友村石丸八郎とありました。この一通の文書が事件の発端です。

翌1月16日、岩本村注5成願寺に集まった14ヵ寺の僧侶達に、石丸は「敦賀県は当地に小教院を設立し、いずれ官員を派遣する予定だが、さしあたり成願寺を仮教院と定め、

小教院を創立、第1に村々町々の氏神を安置、第2に諸寺院の仏祖を安置、第3に教導職を集め、四方に長屋を建てて家内眷属を同居させる。

次に宗名及び門徒同行の名称を廃して「三条宗」と称し、「三条の教則」を教導職によって徹底させることにする。

その前に1月21、22日に、この仮教院で教導職の人材調べを行う。」等と発言し、教部省の教化方針を伝えました。

この発言が寺院側に与えた影響は大きく、僧侶だけでなく門徒にも動揺を与えることになりました。

寺院側は早速1月20日、杉尾村注6善休寺で寄合を開きますが、この石丸発言による廃合寺の点で僧侶達が最も心配したのは、彼らの生活が直接脅かされることでした。

門徒農民を擁護するより僧侶自身の生活を守ることが先決であり、そのためには門徒農民に毛嫌いされていた

ヤソ(キリスト教)の言葉を巧みに使い、石丸はヤソを勧めにきたのだと喧伝することにしました。

こうした寺院側によるヤソ教反対の扇動的な言辞が門徒農民を大いに刺激したことは無視できません。

これを伝え聞いた隣接の大野郡下の寺院や門徒農民にも意外な波紋と動揺を引き起こすことになりました。

注1:定友村(越前市)

今立郡、大徳山北麓に位置、江戸期〜明治22年の村名。慶長3年(1867)の家数99、人数392。古くから和紙産業が盛んで現在も紙加工業者や紙商業者が多い。

注2:真宗唯宝寺(越前市定友町)

浄土真宗本願寺派寺院、もと天台宗豊原寺の末流と伝え、貞享3年(1686)吉田郡石丸村から現位置に移った。

注3:大滝村(越前市)

今立郡、大滝川上流域の山間に位置、江戸期から明治22年の村名。明治7年(1874)戸数169、古くから農業の傍ら和紙生産が盛んな村であった。

注4:岡本(越前市)

今立郡、月尾川流域から鞍谷川中流域の地域を古くから岡本と称した。明治22年〜昭和31年の今立郡の自治体名として岡本村が成立、不老、大滝、岩本、新在家、定友、南坂下、別印、中印、八石、大平、長五、島、轟井、杉尾の14ヵ村が合併して成立した。

注5:岩本村(越前市)

今立郡、鞍谷川中流域に位置、江戸期から明治22年の村名。明治7年(1874)戸数95、古くから和紙産業が盛んな村であった。

注6:杉尾村(越前市)

今立郡、月尾川下流域、月尾谷の入口に位置、江戸期から明治22年の村名。明治7年(1874)戸数54、村内に浄土真宗本願寺派寺院、善休寺があった。

6大野郡下の一揆

今立郡の情勢を伝え聞いた、上据村注1最勝寺(真宗本願寺派)住職の柵専乗(当38歳)、友兼村注2専福寺(真宗高田派)住職の金森顕順(当41歳)、

上据村門徒の竹尾五右衛門(当28歳)3名が中心となり、2月20日猪島村注3道場に43ヵ村の代表が寄り合い、護法連判の協議をしました。

石丸を"ヤソ宗の者"とみなし、ヤソの侵入に断固一揆で対抗することを誓い、連判状を作成しました。

その真の狙いは、政府の宗教政策はじめ一連の新政策に反対するもので、福井支庁で受け入れられなければ

敦賀県本庁、さらには東京の中央政府まで強力に訴えるため意思の統一を図りました。

こうした情勢の中、たまたま大野町注4の辻々に立てられた『今般東西両部の名号を廃停し爾後一般に神道と称すべき事注5』の高札に門徒農民が誤解し、村々を護法に一段と結束させることになります。

門徒農民は真宗の習俗に馴染んでいましたから、真宗寺院との関係やその信仰を奪われることは日常生活の支柱の一つを奪われることを意味しました。

しかも大野郡の農村地帯は真宗一色であり、真宗が大野郡全体を結び付ける可能性は十分ありました。

この大野郡下の農民間に一揆を誘発するような険悪な情勢が漲っているとの報告を受けた福井支庁は、その首魁を逮捕するため官吏1人と邏卒注610人を派遣しました。

明治6年(1873)3月5日、竹尾五右衛門を逮捕し大野町へ引き揚げる途中、金森顕順ら3人も逮捕しますが、竹尾は役人の隙を突いて逃亡しました。

竹尾は近くの友江村注7に逃げ込み、専光寺の寺鐘を乱打しました。この鐘の音を聞いた農民達は、かねて約束通り次々に各村の寺鐘を乱打したのです。

この早鐘を合図に「南無阿弥陀仏」の旗を押し立て、竹ヤリを構えた農民達が大野町になだれ込み、邏卒らを取り囲みました。

当時の治安体制は非常に弱体であり、邏卒側もわずかな数では防戦するすべもなく、

抜刀して農民の竹ヤリと渡り合いましたが、多勢に無勢、4人の邏卒が重傷を負いました。

やむを得ず、官吏は逮捕した金森顕順らを釈放し、大野郡下の一揆は大事件に発展しました。一揆勢はますます数を増し、鬨の声をあげました。

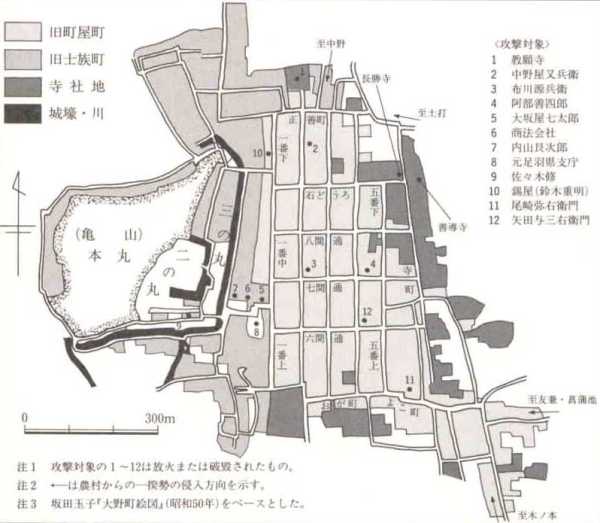

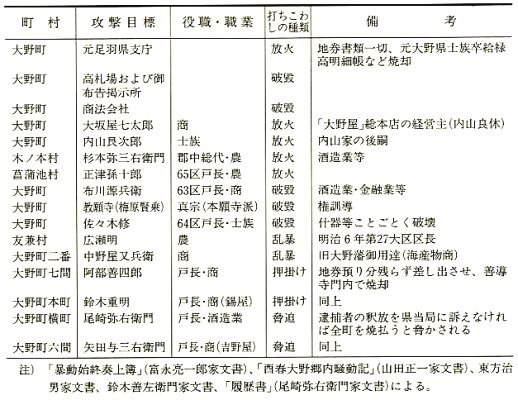

翌3月6日には、主に上庄地区の農民達およそ3000人の大群が大野町に押し寄せ、一番(本)町にあった県庁出張所で邏卒を捕えて糾問、旧足羽県支庁(当時、地券取調所)に放火、

さらに士族内山良治郎・豪農正津孫十郎(65区戸長)の居宅を襲撃して焼き払い、商法会社はじめ教導職教願寺(住職梅原賢乗)、

豪商・酒造家布川源兵衛(63区戸長)、士族佐々木修(64区戸長)、高札場、御布告掲示所などを打毀し、破壊の限りを尽くしました。

翌3月7日、福井支庁は福井在住の士族(福井貫属)100人を募り、一揆勢鎮圧のため現地へ派遣させる一方、説諭のため下級官吏(旧大野藩士)西川忍夫を向かわせました。

西川は一揆勢の要求する

1.ヤソ教を越前国に布教しない。

2.法談(法話説教)を許可する。

3.学校では洋学を禁止する。

という「三ヵ条の願書」を福井支庁に届けることを約束し、その交換条件として、一村につき4,5人の代表を善導寺注8に留め、残りは解散するよう求めました。

翌3月8日、善導寺に留まっていた代表者は「三ヵ条」の要求が聞き届けられたかどうかを待っていましたが、

敦賀県の意向を受けた少属注9天野精成が約束の時間に遅れたため、再び農民たちが蟻集(ぎしゅう)し、大野町は再び騒然となりました。

四方から集まった一揆勢約6000人は夜を徹して篝火を焚き、気勢をあげて福井支庁襲撃を叫びました。

このため敦賀県少属天野精成は、やむを得ず一揆勢の要求する「三ヵ条」を承認する証書を一揆勢の代表に手渡しました。

一揆勢は願書のすべてが承認されたものと思い、意気揚々と帰村しました。しかし、この後福井支庁は直ちに邏卒を召集するとともに、

3月11日斎藤少属を名古屋鎮台注10へ派遣し、軍隊の出動を要請しました。名古屋鎮台歩兵7連隊第六大隊一番小隊(100人)が3月22日、大野町に到着しました。

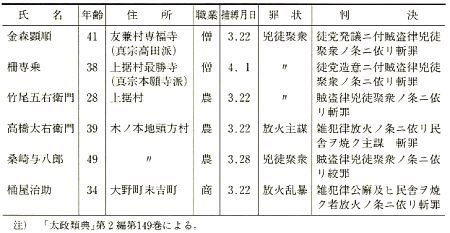

邏卒は鎮台兵支援の下、直ちに首謀者金森顕順等の検挙に着手し、80余人を逮捕しました。

農民たちは初めて福井支庁に騙されたことに気付きますが、軍隊の力にどうすることもできませんでした。

鎮台屯所が善導寺に置かれ、ついで仮断獄所(仮法廷)を長勝寺注11に開いて審問が行われました。

長勝寺は寺町五番下(錦町下)にあり、同寺と浄勝寺、永伝寺に囲まれた四番の一角に旧大野藩の牢舎があり逮捕者を収監しました。

福井支庁は長勝寺のほかに本町広島屋旅館に取調所を設置し、軽いものは赦免し、重いものは福井城下大工町にあった牢獄へ送監しました。

福井支庁の厳しい検挙と探索に3月22日、金森顕順は自首して事態を収拾することを考え、

妻琴路に子どもの養育を頼み、遺言状には「浄土にての対面を喜ばしく待ち受け申し候」と書き残し、大野町四番の牢舎につながれました。

柵専乗も弟の柵専亮が逮捕されたので4月1日、自首を決意して上京先から帰り「ひと日づつ進む浄土の旅の空 雨もあられも物のかずかは」の辞世を残し入牢の身となりました。

逮捕された4月1日から3日後には早くも首謀者の処刑が行われましたが、福井監獄での斬首刑は金森顕順(当41歳)、柵専乗(38歳)、

竹尾五右衛門(当28歳)、高橋太右衛門(当39歳)、桶屋治助(当34歳)、絞首刑は桑崎与八郎(当49歳)ほか多数が処罰されました。

大野郡における一揆発生の届け出を受けた大蔵省は、これを直ちに正院注12に言上するとともに、同省官吏の北代正臣等を敦賀県に派遣しました。

北代等は首謀者6人の取調べに立会い、その即決処断を指揮した後、帰京しています。

明治6年(1873)当時、刑事裁判権(断獄)は司法省の掌中にあり、大蔵省が出した即決処断の指令は司法省の権限を著しく侵すものでした。

敦賀県の処刑届が正院より下達された司法省は大蔵省の独断指令に激しく抗議し、爾後両省をめぐる懸案として紛議が展開されていきます。

敦賀県より司法卿江藤新平に宛てた届書(暴動首魁ノ者処刑御届)が残っていますが、その内容は省略します。

明治22年(1889)帝国憲法発布とともに、大赦注13の恩典が発令されました。金森顕順の遺族は、この恩典を受けるため明治27年(1894)5月福井地方裁判所へ赦免証明願を提出しました。

同裁判所は願書を検討、大赦に関する勅令第12号に該当すると判断し、明治27年6月21日認可しました。

明治6年以来、一揆教唆という罪名のもとに悲嘆の年月を過ごした遺族にも、ようやく明るい春が訪れました。

それから数年たった明治34年(1901)4月4日顕順の遺族を慕う門徒、有志らの寄進によって、専福寺境内に顕順の殉教碑が建立され盛大な落成法要が営まれました。

注1:上据村(かみしがらみむら)(大野市)

大野郡、明治初年〜明治22年の村名、明治7年稲郷村の枝村から分離。「足羽県地理誌」に戸数34、人口182。

明治6年の真宗門徒による護法一揆に当村の豪農竹尾五右衛門、稲郷村最勝寺住職柵専乗はその指導的役割を果たした。

注2:友兼村(大野市)

大野郡、真名川左岸の微高地に位置、江戸期〜明治22年の村名。「足羽県地理誌」に戸数30、人口160、村内に真宗高田派専福寺がある。

注3:猪島村(大野市)

大野郡、清滝川中流域に位置、江戸期〜明治22年の村名。「足羽県地理誌」に戸数66、人口340、うち枝村に医王寺34が含まれる。

注4:大野町(大野市)

大野郡、江戸期〜明治22年の町名、江戸期は大野藩の城下町。亀山に城を築き、その東麓に城下町を形成した。

町並みは城の東、柳町からいわゆる天正直方型道筋が東西と南北に走っていた。東西6筋は城に近い側から一番(本)町、二番町、三番町、四番町、五番町、寺町の各通りがあり、

通りの中央を町用水が流れ町屋はその両側にあった。南北6筋は南から横町(大鋸町)、六間町、七間町、八間町、石灯籠小路、正善町の各通りがあった。

「足羽県地理誌」に戸数2083、人口9052とある。前掲大野城下図参照

注5:高札の内容

明治6年1月20日付の教部省布告が2月27日、大野の高札場に張り出されたが、その内容は「教導職のうち、東西両部の名号をやめ、以後一般に神道と相となえるべきむね、さらに定めた。

この段心得のために一般に知らせるものである」というもの。これと同じ内容が太政官布告となると、さらに簡単になり、上記高札の内容となる。

この短い文句では意味が分からない。東西両部というのは全国の府県を区別して東と西に大別することといわれる。この布告が大きな誤解となった。

一般人はこの意味を「真宗の東西両本願寺を廃止して神道だけにする」という意味に解釈した。これも一揆を起こす一因となった。

注6:邏卒

明治初期の警察官の称、のち巡査と改称。

注7:友江村(大野市)

大野郡、大野盆地の中央部、清滝川流域に位置した江戸期〜明治22年の村名。足羽県地理誌では戸数35、人口186、寺院は地内に真宗三門徒派専光寺がある。

注8:善導寺(大野市)

大野市錦町(寺町)にある寺院、浄土宗、慶長6年(1601)大野城主土屋左馬助正明の帰依を受け、現在の当寺墓地に移り、寛永年間松平直政の帰依によって現在地に移転、天和2年(1682)土井氏の入封後は、その菩提寺となり、歴代藩主の保護を受けた。墓地に結城秀康に殉死した土屋正明の墓がある。

注9:少属(しょうさかん)

明治維新後、それまでの藩主は藩知事と名称を変え、家老的役割として権参事(大参事)1名、少参事数名、更に大属、少属が置かれた。廃藩置県となり藩知事は免職され、大参事以下も免職となった。

代って統治者となったのが中央政府から派遣された権県令である。地元との連携をとるため旧藩の大参事、大少属を県の主要ポストに登用することが行われた。行政官庁の長によって任命された判任文官の一つ。

注10:鎮台

明治4年(1871)から明治21年(1888)まで置かれた日本陸軍の編成単位。常設されたものとしては最大の部隊単位であった。

鎮台の設置とその後の徴兵制実施をもって日本近代陸軍の始まりとする。東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本の6ヵ所に鎮台が置かれた。

注11:長勝寺(大野市)

大野市錦町(当時寺町)にある寺院、浄土真宗本願寺派。文明年間、本願寺蓮如に帰依して大野郡野津俣(勝山市)に当寺が建立され、蓮如から寺号を下付されたという。

元和元年(1615)現在地に移った。中世末期、超勝寺末寺として活躍した。

注12:正院

明治4年(1871)の廃藩置県後に発布された太政官職制の最高機関である。それまでの太政官を正院、左院、右院の三つに分け、左右両院の上に立つ。

政務を執る正院は従来の太政官に相当し、太政大臣、納言、参議で構成された。

注13:大赦

恩赦の1、政令で定めた罪について有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。

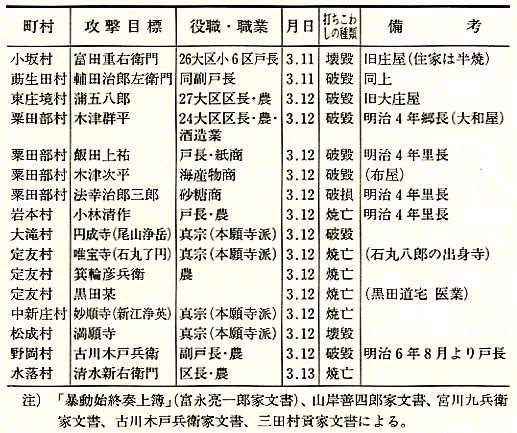

7今立郡下の一揆

大野郡下の一揆は明治6年(1873)3月11日今立郡に飛び火しました。3月10日小坂村注1戸長富田重右衛門宅に官員と偽り当宿していた偽名田井玉久唯(本名玉田菊雄)が

近所の者に断髪を強いたのでヤソ教の手先と間違えられ、数千の群衆が重右衛門宅に押し寄せ放火、断髪に関わった副戸長宅などを打毀しました。

翌3月12日、およそ2万人に数を増した一揆勢は勢いに乗じ、粟田部村注2の戸長、区長宅を襲いました。

敦賀県福井支庁では急ぎ横地大属注3等を現地へ派遣し、一揆勢の説得に努めましたが鎮めることはできず、

一揆勢は定友村唯宝寺、大滝村円成(誠)寺に放火し、刀槍を持って官吏に迫ってきました。

このため寺島権参事注4は武力鎮圧の方針に変え、鯖江貫属(募集した旧鯖江藩士族)を召集して中新庄村に達しますが、

一揆勢が松成村注5満願寺、中新庄村注6妙順寺を放火したので、大砲2,3発を発砲して威嚇し、ようやく一揆勢を退散させました。

翌3月13日、一揆勢は再び水落村注7に集まり、区長清水新左衛門宅を放火し、その勢いで鯖江町中へ侵入してきました。

これを防ぐため出張官吏、邏卒、鯖江貫属ら数十人は抜刀して3人を切りつけ、20数名を逮捕し、大砲2門を発砲して4,5人を倒し退散させました。

しかし、またも一揆勢は横越村注8に集まり、代表2人が大野と同じ3ヵ条の要求書を持参してきたので、県側はこれを拒否し武力鎮圧の方針を通告しました。

一揆勢は県側の強硬姿勢に、午後になると全面的に退却し解散しました。結局、今立郡内で放火されたり、壊された家は16戸に上りました。

注1:小坂村(鯖江市)

今立郡、河和田谷中央部、天神山の南東麓に位置し、天神川が地内南西部で河和田川に合流する、江戸期から明治22年の村名。

明治5年の戸数40、人口613。一揆勢の中心となり村民56人が参加、旧庄屋、戸長の富田重右衛門宅を打毀し、のち郡内各地を広く出動した。昭和32年鯖江市河和田町となる。

注2:粟田部村(越前市)

今立郡、行司ヶ岳南東麓、鞍谷川中流域に位置、江戸期から明治22年の村名。月尾谷、水間谷、服部谷、河和田谷などからの物資が集散する在郷町として発達。

安政6年(1859)には22町戸数537と増大し商工業の発達で賑わった。

注3:大属

行政官庁の長によって任命された判任文官の一つ。前記少属の上役にあたる。

注4:権参事

廃藩置県によって県統治者として中央政府から派遣された権県令が任命した県主要ポストの一つ。

注5:松成村(鯖江市)

今立郡、鞍谷川と河和田川の合流点に位置した江戸期から明治22年の村名。改正敦賀管轄区分表では戸数34.

地内の浄土真宗本願寺派の満願寺は、もと天台宗であったが親鸞の越後流罪の際に教化を受け改宗した。一時高田派に属したが乗智の時に越後に下向した蓮如の教導を受け本願寺派に転じたと伝える。

注6:中新庄村(越前市)

今立郡、浅水川(文室川)中流域に位置した江戸期から明治22年の村名。敦賀県管轄区分表の戸数152。地内の浄土真宗本願寺派妙順寺は明治6年の護法一揆で焼失した。

注7:水落村(鯖江市)

今立郡、日野川中流右岸に位置した江戸期〜明治22年の村名。古くから北陸街道の宿場を形成し街道の両側には早くから町屋が建ち並んで水落町と称した。

明治22年神明村の大字、明治24年戸数146、人口814.明治30年陸軍歩兵36連隊が設営され、急速に発展した。

注8:横越村(鯖江市)

今立郡、三里山の北西、文室川と穴田川の間に位置した江戸期〜明治22年の村名。改正敦賀県管轄区分表では戸数90。

明治22年新横江村の大字。地内には横越証誠寺(真宗山元派本山)があり、古くから小門前町(寺内町)が形成されていた。

8坂井郡下の一揆

大野・今立郡下で発生した一揆は「福井御坊注1にヤソが押し込んだ」という流言となり、

明治6年(1873)3月13日午後2時頃、九頭竜川以北の坂井郡の農民が各所で蜂起し、下兵庫村注2、森田注3付近に集合

「弥陀」の旗印の下に竹槍を持ち、鐘、太鼓を鳴らして福井城下に侵入の勢いを示しました。

福井城下はにわかに騒然となり、天野少属は福井貫属(募集した旧福井藩士族)を召集し加賀口注4、牧ノ島口注5両道を固め、要路に福井貫属、邏卒を配置しました。

天野少属が加賀口から荒町注6に達したとき一揆勢はおよそ1万人を数え、舟橋注7を経て福井城下に侵入してきました。

天野少属の一揆勢への説得は効なく失敗し、一揆勢の持つ竹槍で官側に多数の負傷者を出したため、福井貫属らは銃を発砲し一揆勢を舟橋まで押し戻しました。

3月15日早朝、再び九頭竜川以北の一揆勢が蜂起し、丸岡一本田注8の山田穣宅襲撃のため「弥陀」の旗とともに鐘、太鼓を鳴らし、金津注9から福井方面へ向かってきました。

丸岡方面の鎮圧責任者菊地重蔵は、丸岡貫属とともに一揆勢の説得、攻防に努めますが一歩も引く気配がありませんでした。

ついに丸岡貫属ら官側が発砲し、一揆勢に死者を出したほか、15,6人が逮捕されたため退散しました。

しかし、今度は川西注10の一揆勢が川東へ渡り、福井へ進入する勢いであるとの急報を受けた福井支庁は邏卒、福井貫属らをこの方面へ向けました。

しかし、丸岡の敗退を知った一揆勢は、郡内戸長の説得もあり、ようやく解散しました。この一揆で官側は80余人の首謀者を逮捕しました。

3月20日、名古屋鎮台歩兵7連隊(金沢)一小隊100人が福井へ到着し、その後大野へ向かいました。鎮台兵は大野に駐屯し3月26日に帰隊しました。

注1:福井御坊(福井市)

福井城下にあった浄土真宗の東別院(本瑞寺)と西別院(本行寺)を福井御坊と呼んだのであろう。

注2:下兵庫村(坂井市)

坂井郡、兵庫川中流域右岸に位置した江戸期〜明治22年の村名。足羽県地理誌に戸数181、人口784.

注3:森田(福井市)

吉田郡、九頭竜川下流域右岸一帯を古くから森田と呼んでいた。明治22年〜昭和10年まで森田村として13ヵ村が合併し自治体名として成立。

昭和10年〜同42年まで森田町として吉田郡の自治体名。昭和42年福井市の一部となる。

注4:加賀口(福井市)

福井城下の北端(現松本2丁目の簸川神社西側)にあり、長さ321間の堀や高さ9尺の土居を構えた堅固な門があった。この口は北陸街道の北の玄関として重要視された。

注5:牧ノ島口(福井市)

牧ノ島口(現文京3丁目の福大西側)は城下から北へ向かう三国道の口であった。三国湊は中世以来の湊町で江戸時代は福井藩の外港として重要視され繁栄した。

注6:荒町=上荒町=上油町(福井市)

江戸期〜明治7年の町名。加賀口御門内にあった95軒を移転させて、御門外の北陸街道沿いに代替地を与え成立した町人町。

当初は上油町と称したが江戸後期に上荒町と称するようになった。明治7年町名改正時の戸数113。同年簸川中町と改称した。

注7:舟橋(福井市)

吉田郡、九頭竜川下流左岸に位置し江戸期から明治22年の村名。天正年間まで九頭竜川の渡河は渡し船であったが、柴田勝家が48浦の舟を召し上げ、

刀狩りによって得た鉄で作った鎖で舟を繋ぎ舟橋を架け、この時から舟橋と称するようになったという。北陸街道の福井城下より「下方の宿場」にあたり、

宿場としては江戸期以前から機能していた。足羽県地理誌で戸数70、人口323人。明治22年中藤島村の大字となる。

注8:丸岡一本田(坂井市)

坂井郡、坂井平野の東部、田島川の流域に位置、現在の丸岡町一本田付近に比定。江戸期〜明治22年までの村名。

注9:金津(あわら市)

坂井郡、竹田川流域に位置、古くから北陸街道沿いの要衝で三国湊や加賀との交通の結節点として栄えた地域。

明治22年、南金津町、北金津町、新町が合併し金津町として自治体名となる。その後近郷の村々と合併した。

注10:川西(福井市)

九頭竜川下流左岸から日本海沿岸にかけての地域を川西と呼んだ。昭和30年川西村の自治体が鶉村、棗村、本郷村、鷹巣村が合併して成立した。その後浜四郷村、大安寺村を編入し、昭和32年川西町となった。

9一揆参加者に対する処分

敦賀県庁は一揆参加者に対し、厳しい処分を行いました。事前謀議が明らかになった大野郡の指導者ら6人に4月4日、極刑を言渡した後、即刻処刑しました。

さらに拷問に等しい取調べで、その後約8400人が有罪とされ、その多くが懲罰金の支払いを命じられ、中には投獄された者もいました。

この一揆に関係した村々は大野郡135村、今立郡75村、坂井郡121村、吉田郡4村合計8028人が懲罰金(竹槍・棒等の所持者3円、不所持者2円25銭)でした。

10罹災者への救済措置

敦賀県は4月早々、政府へ罹災者への『救恤金(きゅうじゅつきん)』貸与の申請をしました。

その伺い書の中に区戸長の罹災者は勿論、直接その被害を受けなかった他郡の末端支配層までが大一揆の脅威に慄き、

「退役辞職を表する者が後を絶たず」と憂慮すべき政治社会情勢を醸し出したと訴えています。

政府はこれに対し4月10日付で、総額3100円を大野・今立郡の13人に貸与して救助するよう指令しています。

しかし、同じ被害者でも区戸長などの役職のない寺院や豪農商人層には貸与されず、明治政府が権力支配の末端統治組織の保持、強化に腐心していたことが窺われます。

11一揆勢の攻撃目標・主導的階層

一揆勢の攻撃目標をみると、総体的に豪農商を筆頭に商人資本による厳しい収奪が、特に日雇・雑業の賃稼ぎ層や

借地人層など下層民の強い反発をかっていたという「世直し型」的状況が窺われることです。

大野郡下の一揆には、町内でも下層町民の比較的多かった横町注1、春日町注2、末吉町注3方面からの出動が目立ち、

しかもこの方面は、郡内の上庄地区注4からの一揆勢が町内に侵入する際の通過地域でもありました。

大一揆に先立ち「護法連判」の主導的役割を果たした上庄地区の木ノ本地頭村注5の場合、全191戸のうち、無高を含め5石以下の貧農層が127戸(66.5%)と圧倒的に高い比重を占めています。

また同村は畑方村落の性格を帯び、養蚕・楮・漆実など貧農層の農間稼ぎの存在にもかかわらず、総体的に貧窮分解の傾向が顕著なことです。

同村の高橋太右衛門は持高わずか5斗8升5合の下層民で、桑崎与八郎(持高6石1斗)とともに一揆勢を主導し、元足羽県支庁に乱入したほか、

高橋は桶屋治助とともに豪商布川家を打毀し、さらに豪農杉本弥三右衛門宅の放火に手を貸すなど、大野町の下層町民と農村の下層農との連携・同盟関係を象徴的に示しています。

このように大一揆の展開過程で、真宗寺院僧侶とともに門徒層として、農村では一部上層農のほかに中農層、さらに下層農が積極的に出動する「惣百姓型」一揆の様相をみせ、

また在方町では、特権商人=高利貸資本とは真っ向から対立する賃稼ぎ層などの主導的役割のもとに、中小商人・職人層の広範な参加がみられました。

こうして大野・今立・坂井の三郡下で総勢3万数千人にのぼる大々的な一揆に膨れ上がりました。

注1:横町(大野市)

江戸期〜明治22年の大野城下の町名、天正年間金森長近によって作られた東西の横筋6本のうち、一番南に位置する町。

明治6年の戸数116、同7年一部が神明町となり、熊野町を合併した。昭和41年明倫町、元町、高砂町、日吉町となる。

注2:春日町(大野市)

大野盆地西部、清滝川と赤根川の間に位置した江戸期〜明治22年の大野城下の町名。明治6年の戸数67、同年野口村、本願清水町、明治町を合併し戸数94となる。明治10年戸数115

注3:末吉町(すいっちょう)

江戸期〜明治22年の大野城下の町名。はじめ城下の東、横町から野口村の辺りに位置していたが、文政5年(1823)野口村から出火した大火があり、

防火策のため同6年当町など数町が菖蒲池道のあたりへ移転を命じられたという。東末吉町と西末吉町に分かれていた。明治7年神明町の一部となる。戸数14

注4:上庄地区=上庄村(大野市)

大野盆地の南部、真名川、清滝川の扇状地に位置した地域。明治22年〜昭和29年の大野郡の自治体名。

この地域にあった森山、西山、野中、稲郷、開発、東山、御給、下郷、今井、平沢地頭、平沢領家、五条方、佐開、森政領家、森政地頭、猪島、

友兼、北御門、吉、中据、下据、東中、木本、宝慶寺、下若生子、上若生子の26ヵ村が合併して成立した。昭和29年大野市の一部となる。

注5:木ノ本地頭村

大野郡、清滝川中流左岸、木本扇状地の扇頂部に位置し、南から銀杏峰の支脈が迫り北は木本野が広がる地域。

江戸期〜明治初年の村名。足羽県地理誌では戸数191、人口840、明治初年木本村の一部となる。

12一揆の歴史的性格

この一揆の歴史的性格は、いわゆる「真宗地帯」での「護法」的課題を直接的な契機としながらも、一揆勢の諸要求や攻撃目標・主導的階層などからみて、

本質的には明治初年の「世直し型」の性格をはらみながら、同時に「惣百姓型」一揆の動向がきわめて顕著に現れていることです。

したがって全国的に見て、主に明治4年から6年にかけて生起し、特に6年段階でピークを迎える「護法一揆」の特質をきわめて明瞭に示すものでした。

|

主な参考文献

福井県史通史編5近現代一 福井県

福井県の歴史 印牧邦雄著

福井県の歴史 隼田嘉彦他三名共著

越前若狭の歴史物語 小林 巌著

福井県警察史第一巻 福井県警察本部

角川日本地名大辞典18福井県 角川書店 |

|