�P�Ꝅ�̔w�i

�@�O���S�E�����S�Ŕ����������6�N(1756)�̖{�ۑ�������13�N��̖��a5�N(1768)�A����鉺��1�ő傫�ȈꝄ���N���܂����B

�@���a��(1764�`1771)�͑S���I�ɕS���Ꝅ���������܂������A����鉺�ňꝄ���������钼�O�ɉz�O�ł͎��̂悤�Ȓ��݂��܂����B

�����a3�N(1766)�����A�I�]�˗̂ŋ�����2�ɔ����闎���������N���܂����B

�����a4�N(1767)8���A�O���Ŕ������ܘY���q�Ƃ��Śʂ���3�ɑ����܂����B

��1�F����鉺

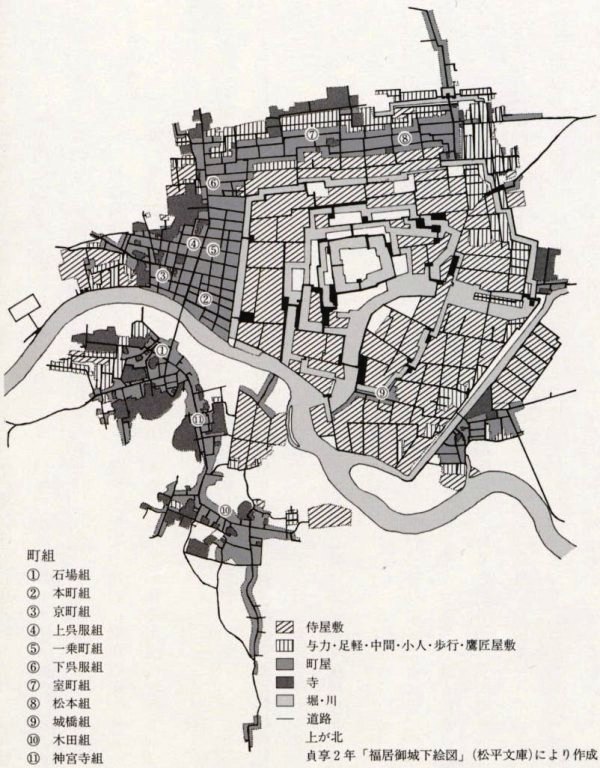

�@����3�N(1713)�̒�����164���A�����̏����͖ؓc�g�A�_�{�����g�A�Ώ꒬�g�A�{���g�A�����g�A��������g�A��撬�g�A���������g�A�����g�A���{���g��11�̒��g�ɑg�D����A

�@���ꂼ��ɒ��g�����u����A����ɖؓc�n���A�Ώꔨ���A���O�n���A�O���n���A���{�n����5�n�����t�������B

�@�����̐l���́A����2�N(1712)������2��1393�l�A����ɕ����Z�̕��Ɛl����1��3000�l��������Ə鉺�S�̂̐l���͖�3��3�A4��l�ł������B

��2�F����

�@�N�Ԃ̏��o���l�������⑺�A���Ȃǂł��̍\�����Ɋ��蓖�Ă邱�ƁB�����ɉ����Ċ��蓖�Ă���A�ϓ��Ɍː����ɂ�����A

�@�����͎����A��̔����͌ː����ɂ���Ȃǎ����n��ɂ���ĕ��@�͈قȂ�A���̊�������߂����đ卂���Ə������E�����S�����������Ƃ������������B

��3�F�Śʂ�

�@�Ꝅ�̈�`�ԁB��ʂɗ̎�ւ̍��@�I�ȑi��s������������Ȃ��ꍇ�A�W�c�I�s���ɏo��`�Ԃ͑��l�ŁA

�@���U�A�D�i�A�z�i�A���i�A�Śʂ��ƌ��������͍s�g�ɃG�X�J���[�g�����B�Śʂ��͓{���L�͂ȍ�����可���ȂǂɂԂ��A���̉ƁA������Śʂ����B

�Q�Ꝅ�̌���

�@�Ꝅ�̌����́A�N�v�̉ߏd�A�ЊQ�A�ĉ��A��p�����ہA�ˎD�s���ȂǗl�X�Ȗ�肪����ł��܂����B

���N�v�͕��11�N(1761)�ȗ��̒�Ɛ���4�p���ɂ��旧�āA

���ЊQ�͖��a3�N(1766)�ɏ鉺�O�����n����5����o��2676���ޏẲЁA

���ĉ��͔˂̖���������67000�U���O���쉺���ƂȂ������ƁA

�@��p�B���l��7�̔��Z�������ӂ����5000�U�����ꑼ���̔������Ƃ̉\�ȂǓ��M�s���A���ہA��1�U��24�`5�悾�����̂��A����31�`2��ɏ㏸�����B

����p����8�͖��a5�N(1768)2���A�ˎ�̋A����p�Ə̂�1��5500���̏�[���]�˂���`�����A���ꂪ���ڂ̈������ƂȂ����B

��4�F��Ɛ�(���傤�߂�)

�@�ߐ����d�@�̈�B�ߋ����N�Ԃ̎��n�ʂς��A�Ȍ�5�N�Ȃ���10�N�̖�(�d��)���Œ肷����@�B����ɂ��N�̖L���ɊW�Ȃ����N���̔N�v�̂��ł����B

�@�]�ˏ����ɂ͌������������������A�N�v�����̂��ߒ����ȍ~�A�S���I�ɕ��y�B�����̏��˂ł������I�ɍ̗p����Ă���B

��5�F�O���n��(�݂͂�������)

�@����鉺�̖k�����A���여��ɂ����������A�����͑����ł��������A�₪�Đl�Ƃ����č��݊e�n��������������B���݂̉Ԍ��A���������ʁB

��6�F�����đ�(�����肱�߂���)

�@����˂̕đ��B���˂̕đ��͖����E�����E�L��(�z�O�s)�ɂ��������A����鉺�ɋ߂����H��ɖʂ��������̑����ő�ł������B

�@3000�̕~�n��34���̕đ������јZ���U�̕Ă����[�����B�N�v�Ă̔������Ԃ�10���`12���ŁA���N3���ɕ��ĂƂ��đ��Ȃǂɉ^�яo���ꂽ�B

��7�F��p�B���l

�@�]�ˎ���A���{�A���˂ɏo�����������ėp�i�[�������̒��B�Ȃǂ������������l

��8�F��p��

�@�]�ˎ���A���{�A���˂������̕s����₤���߁A�Վ��Ɍ�p���l�Ȃǂɉۂ������ۋ�

�R�Ꝅ�����̌o��

�@���a5�N(1768)3��21���A����鉺�͕n�������l�B���u���̂܂܂ł͉쎀����̂ŕĂ��b��łق����v�u���Ƃ����~�����������v�ƒQ�肷�铮�����݂��܂����B

�@��22���A���g����9�V�������q��x�z���̒��l100�l�قǂ�������i���A���{����10�ɏW�܂�����A�����q��y�ђ��g���ۉ��㍶�q����~�Ċ�ɂ���Ă��܂����B

�@�����ɂ͒��g�������y���q��Ƌv�X�Ö��E�q��g���̒��l200�l�قǂ��勴����11�֏W�܂�A��������y���q��E���E�q����։��������A�����悤�ɋ~�Ă����߂܂����B

�@���g���Ԕ����E�q��g���̒��l�����������s���ɏo�܂����B�������킹���悤�ɁA�鉺�̂��������Œ��g���~�Ă�v�����鑛�����N�����̂ł��B

�@��������3��22���A����鉺��"�Ă悱��"�������N���܂����A�܂��\��(�Ꝅ)�܂ł͋N���܂���ł����B

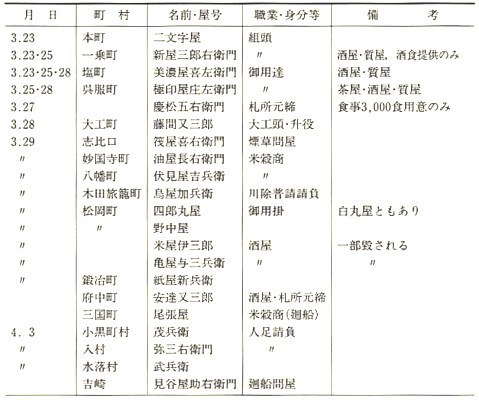

�@�Ƃ��낪3��23�������璬�l�ɉ����A�ߗׂ̕S�����W�܂��ĕs���ȗl���������n�߂܂��B

�@�勴�̉���200�l�قǂ��W�܂�A�������Ă邽�ߒ���s��ؒ��E�q��w���ɂ��傾������30�l�قǂ��ߔ�����܂����B

�@�܂��A�鉺���������ʂɂ�700�l�قǂ��W�܂�A���̈ꕔ�͏鉺��撬��11-2�̐V���O�Y�E�q�����X�ɉ����A�������I�Ɂu�т�H�킹�Ă���v�Ɨv�����܂����B

�@�����͗������������̂ŁA����s�͏鉺�꒬������1�l����ߔ����A�S����13�ɓ���܂����B���̓��A�鉺�k���A���p���ʂł��S����400�l�قǂ��W�܂�܂����B

�@25���ɂ͒n���̕S�������X�ƎQ���������͑傫���Ȃ��Ă����܂��B���̓��A������u�Ö��E�j�}�v�p��4�A5�ڂقǂ̒|����������S��700�l�قǂ�������āA

�@���X�Ɂu�Ђ��邢�Ђ��邢�A�d����v�Ƌ��тȂ���A�ˌ�p�B�ŎD��������12���߂���Z����Ɉ��H�������v���A�ÌL�E�Ï��Ȃǂ̔_������ɂƂ��Ă���Ɣ��܂�܂��B

�@�܂���撬�̐V���O�Y�E�q����ɍĂщ����u�Ă悱���A�ѐH�킹��v�Ɨv�����܂����B

�@���Ƃł͔��R���ē{��������Ă͑�ς��Ɖƒ�40�l�������Ƃ̗���ɑ劘�𐘂��A����тɓޗǒЂ�Y�����܂����B

�@���̂��ߕĂ�20�U�قǎg���A������12-1�̍����c�������20�U�قǓ͂����Ƃ����܂��B���̂��Ƃ͕S�������ɍD����^�����悤�ł��B

�@�������đ��R�ƂȂ����鉺���ŁA�Ă̔�����߂ŋ����ĕS�����ꂵ�߂钣�{�l�Ƃ���ꂽ��������12-2�̋Ɉ�(�����q��)�A������12-3�̔��Z��(�썶�q��)���ł́A

�@�S���������ˑR騂̐����グ�ĉƂ̒��ɗ������A�ƍ������@���A�𑠂ɓ����Ď����T���U�炷�ȂǑŚʂ����s���܂����B

�@����s�͖�ɂȂ��Ă��c���Ă���18�l��ߔ����S���ɓ���܂����B�����͓���ǂ��ăG�X�J���[�g���Ă����܂����B

�@�Ꝅ�̎��͍s�g���{�i�������̂�3��26������ŁA�Ꝅ��2000�l�]�肪�鉺�ɉ����܂����B

�@����˂͏鉺�̊e�����ɑ��y��z�u���A�Ꝅ���̐����ɓw�߂܂����A���̑����ɋy���A���ɈꝄ�����h�����邱�Ƃ�����A��o���ł��܂���ł����B

�@�����ɏ�����Ꝅ���͏鉺��H����12-4�ɉ����A�O���A�ߔ����ꂽ���S�҂̎ߕ���v�����܂����B

�@���̂悤�Ɏ��Ԃ͒��܂�ǂ��납�����������ŁA�鉺�̎����͑S���ۂ���Ȃ��Ȃ�܂����B

�@����˂͐T�d�ȑԓx���Ƃ�Ō�܂ŕ��͍s���ɂł��A�Ꝅ����߂邽�ߕS���̗v����ۂ܂���Ȃ��ƍl���A

�@���S�ҁA���l��60�l�A�S����10�l���ߕ����A��p����[��Ə�����Ƃ����啝�ȏ����ɓ��ݐ�܂����B

�@�˂ł́A���̐�D�ȊO�Ɏ��Ԃ�����������@���Ȃ��Ɣ��f�����̂ł��傤�B�Ꝅ���̊��S�ȏ����ƂȂ�A���̓��A�S���͈�U�A�ގU���܂����B

�@�������A3��27���ɈꝄ��3000�l���鉺�ɉ����A���܂�Ɣ��f�����˂̎v�f�͊��S�ɊO��܂����B

�@���̓��A�鉺�ɉ������Ꝅ���̑唼���g�c�S�u����ʂ̕S���Œ|��������A�u�����12-5��������Ă��܂����B

�@�[���ɂȂ�Ɖ������12-6(����鉺�̖k���،ˌ�)������Ꝅ�����N�����Ă��܂����B�@���ꂼ�ꂪ�u�ѐH�킹��v�Ɨv������̂Ŏd���Ȃ��т������Ďx�����܂����B

�@�˂ł͏�̌�����ӂ��ł߂����A�]�ˍݏZ�̔ˎ���]�ɋ}�������邽�ߌ�k�ڕt�̐����ܘY���q�傪��n�����삯�ō]�˂֏o�����܂����B

�@3��28���A�Ꝅ���͂���ɑ����A6�C7��l�ƂȂ�A���S���ʂ���̕S���������Ȃ�A���̍s���8�`���������Ƃ����܂��B

�@�Ꝅ���͏鉺��H����12-4�̑�H�����Ԗ��O�Y���ɉ����A��������~�߁A���̒��ɉƍ�������Ԃ����݂܂����B�Ă��v�ʂ��鏡��14�̐ӔC�҂ŁA��H�Ȃǂ��ē��闧��̔ˎm�ł����B

�@�S���ɂƂ��ĕĂ��v�ʂ��鏡�̗e�ς͍ő�̊S���ł���A���Ԃ͂��̂��Ƃŕs��������A�S�����獦�܂�Ă����悤�ł��B

�@���ɋɈƔ��Z�����ĂяP���A�O��I�ɔj�܂����B��ɂȂ�ƉƘV����O�L�̉��~�̖�O�ɂ܂Œ��l��S������100�l�قǂ������A

�@���V���c�����q��E�ڕt���c�O�Y���q�E���i����O�E�q����u�ōӂ��v�Ɣl�����Ƃ����܂��B

�@����O�L�̉��~�͏��(���ݐ�2���ڕt��)�ɂ���܂�������A����͏�O�ɂ����������~�̂��Ƃł��傤�B

�@�Ꝅ���������̓�����w�i�ɁA����ɋ��������A��p���Ə����炢�ł͕������ꂸ�A���𑝂��Ă����܂����B

�@3��29���͈Ꝅ���͍ō��ɒB���܂����B�z�O�e�n�����2���l�̕S���������A�����I���l��15���Śʂ��A�˖�l���������ᔻ���܂����B

�@�P�����ꂽ�͎̂u�����12-5�̔�����E�q��(�����≮)�A����������15-1�̖������E�q��(�č���)�A��������15-2�̕������g���q(�č���)�A�b�蒬��15-3�̎����V���q�Ȃǂł��B

�@�����ł��l�Y�ۉ��A�쒆���Ȃǂ��Śʂ���܂����B�����̏��Ƃ͕āA�����̖≮�������A��������S���ɍ��܂�Ă��܂����B

�@�鉺���̊e���Ƃ͑�˂����낵�đ�����߂Ă��܂����B�˂̖����đ���6�܂ŏP�������Ɖ\�������܂����B

�@����ɍ�H�Ċ���Ɛ����A���̕s���ȂǁA�˂ɑ���20�����ڂ̗v����˂��t���܂��B�������������͒n���ւ��g�y���A�ݕ��ł��Śʂ����N����܂����B

�@���ɍŌ�̎�i�Ƃ��Ĕ˂̍ŏd�E���߂�㋉���m(���m��)��16�����ڕS���̐����ɓ�����܂����B

�@���m�Ȃ̂����{���C���A���c�吅�A��J���Z�A���쑷�E�q��A�g�X�����Օ��A���Ύ�V�炪���ڈꝄ����������邱�ƂɂȂ�A

�@���{���ʁA���������ʂȂǕ��ʕʂɎ蕪�����A�Ꝅ���Ƙb����������A��q�̂悤�ɓ������ʉ@�ɈꝄ���̑�\�҂������W�ߕS���̗v�����܂����B

�@�鉺�̑��������܂����̂�4��1���̂��ƁA4��5���̍��S�g��ɂ����鑛�����Ō�ɂ悤�₭�s���ȓ����͒��܂�܂����B

�@����鉺�ȊO�ł͏����E�O���S�����E�����S�������ł̑Śʂ��A�{���E���Âł́u�T�S�v�A�����S�܉Ӓn�����������������悤�ł��B

�� 9�F���g��

�@��1�Ő����̂Ƃ��蕟��鉺�̒�����11�g�ɕ����A�e�g�ɑg����z���Ĕ˂���̖@�ߓ`�B�A�菑�̎掟�A���_�̒���ȂǂɊւ�点���B

��10�F���{��

�@����s���H1���ڂɂ����y�@���R�T�ю��h�̎��B����5�N���q�F�i�����J�Ɍ����B�V��3�N�k���Ɉڂ�A�]�ˊ��͒d�я��{�R�̎��i��L���A����A�z�O�̓��h���@�̐G���ƂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��11�F�勴��

�@��\�㋴�A�k�����A�ċ��A�勴�ƌĂ�A����鉺�̐���A���H��ɉ˂��鋴�B�]�ˎ���A���̖k�l�͏鉺�̒��S�n�ō��D�ꂪ����A�����������e�n�ւ̗����̋N�_�Ƃ��ꂽ�B

�@���k�l�̋�������������ɂ����Ă��A�����̔ɉ؊X�ŁA�]�ˊ��͖h�q��̔z�������\�㋴������鉺�̗B��̋��ł������B���̑��̋��͖����ɂȂ��ď��߂ĉ˂���ꂽ�B

��11-2�F��撬

�@����鉺�A�͂��߈�撬�g�A�̂����Ғ��g��1���B��������E�����̋����瓌���ɉ��т钬�ŁA�k�͒��Ғ��A��͋����A���͕Ќ��Ɛڂ����B

�@�ēc���Ƃ��k���ɏ鉺�����\�z�����ہA���̎咩�q���̋��ْn���J�ɂ��Ȃ�Ŗ��t�������̂Ƃ����B����7�N�̒������̂̍ۂ̌ː�60�D���N�щ����̈ꕔ�ƂȂ�B�O�L�鉺�G�}�̇D�̒n����w���B

��12�F�D������

�@�@�@����ˎD�̊���A�d���Ȃǂ̑S�̂���߂������Ă�����l

��12-1�F����

�@����鉺�̒����͑��H��ɉ˂���勴(��\�㋴)�����ɓ�k�ɕ�����A�勴�k�l����k�����k�A�勴��l����������ƌĂ�ł����B

�@����̒����͑��H��̍��݂����Ƃ����֍ג������тĂ����B���k�̒����͏���̖k�x�Ɛ����̊O�x��тɍL�����Ă����B�O�L�鉺�}�Q�Ƃ̂��ƁB

��12-2�F������

�@����鉺�A��������g��1���B�k���X���͑��H��ɉ˂���勴(��\�㋴)��n��A���k�l����؈ዴ���œ��ɐ܂��܂Œ����͕���鐼���O�x�ɕ��s���Ėk�サ�Ă����B

�@���̊X�������̒�����勴�k�l���珇�ɒH��Ƌ����A��������A���������A���������A�؈ዴ���Ƒ����A���ł������Ə�������͏鉺��1�̔ɉȖڔ����ʂ�ł������B

�@�����͌c���N�ԍ쐬�̌�鉺�l�c���}�Ɂu�������v�ƋL����A�V���N�Ԃ̕���鉺�G�}����͏�������ƋL�����B

�@�����̗R���͌������l���W�ߋ��Z���������Ƃɂ�邪�A����5�N���������A�Î艮�����킹��53���𐔂����B

��12-3�F����

�@����鉺�A�����g��1���B���͋����A���͎R���A��͖ؒ��A�k�͈Β��ɐڂ��Ă����B�c���N�Ԃ̌�鉺�l�c���}�ɒ����������Ɛ�35�𐔂���B

�@���≮�≖�����������Z���Ă����B����7�N�����ύX�ŏƎ蒆���̈ꕔ�ƂȂ����B�ː�25

��12-4�F��H��

�@����鉺�A���������g��1���B�鉺�k���Ɉʒu����H�E�l�������Z��ł����B����7�N�����ύX���̌ː�95�A���N�������Ɖ��̂��ꂽ�B

��12-5�F�u���

�@����鉺�֓���ɂ́A�ʏ̕��䎵���Ƃ�����֖傪���������A���̈�A�鉺�k���̎u�䓹(���R�X��)����鉺�ɓ�������u����ł������B

�@�O�L�鉺�}�G���{�g�̓����ɂ���B���̕t�߂̏��{�n���ɂł��������u������ŏ鉺����1�ɂȂ����B

��12-6�F�����

�@����鉺�֓���k���X���̖k�̓���������(��������)�Ƃ��Ė،˂��ݒu�����،˂Ə̂����B�O�L�鉺�}�G���{�g�̖k���ɂ������B

��13�F�S

�@�]�ˎ���A����˂̘S���͏鉺�k���A���݂̕���s���{4���ڎs�̈�ًy�ѕ��䒆���h��������A�܂���d�u��͖�����(����s������)�ɂ������Ƃ����B

��14�F��

�@�N�v�ĂȂǍ����Ȃǂ̕��ʂ��͂���e��B�N�v��[�߂�ꍇ�A1�l�͋�����1�l1��4���A�܂�4�l5��6����1�U�Ƃ��Ă����B���̏��̗e�ʂɕs�����������悤���B

��15�F�����I���l

�@�]�ˎ���A���{�A���˂ɏo�����������ėp�i�[�������̒��B�Ȃǂ�������p���l�A��p�B������I���l�ƌĂ�ł����B

��15-1�F��������

�@����鉺�A�͂��߈�撬�g�̂����A�̂����Ғ��g��1���B���R�㒬����k�։��тĖ������֒B���钬���݂ŁA���͐��R�����A���͐��R���Ǝ��̋����ɐڂ����B

�@�c���N�Ԃ̌�鉺�l�c���}�ɒ����������Ɛ���34�𐔂���B�����͒��̖k�ɂ��������@�@�@���R�������ɗR������B����7�N���㒬�̈ꕔ�ƂȂ�B

��15-2�F������

�@����鉺�A�͂��ߋ����g�̂��{���g��1���B���H��E�݂ɉ����X�ŁA�k�͎R���A���͖ؒ��Ɛڂ����B�c���N�Ԃ̌�鉺�l�c���}�ɒ����������Ɛ�33�𐔂���B

�@���̐��[�ɔ����_�Ђ��������A���̖�O���Ƃ��Č`�����ꂽ�B����7�N�����������̌ː�45�A���N�Ǝ�㒬�̈ꕔ�ƂȂ����B

��15-3�F�b�蒬

�@����鉺�A�ؓc�g��1���B�ؓc�g�Ғ��̓��ɐڂ��A���͏t�����ɘA�Ȃ�B�����̗R���͐́A��b�肪���Z���Ă�������Ƃ����B

�@�V�۔N�ԍ��̉Ɛ�44�̂����ˌ�p�w���6�A�w��E10�ȂǞw��E�l�������Z��ł����B����7�N�X�쒬�̈ꕔ�ƂȂ�B�������̌ː�51�B

��16�F���m��(�O)

�@����˂̉Ɗi�͕{���{���Ƃ�ʊi�Ƃ��A�ƘV�E���Ƃ������ŏd�E�ɂ��㋉���m�����m�O(��)�ƌĂ�17�ƂɌ����Ă����B

�S�Ꝅ�̌v�搫

�@�Ꝅ�͎��O�ɂ�����x�̏������s���Ă����悤�ł��B3��25���̋ɈE���Z���Śʂ��ɂ́A���q�̍��}�ň�Ăɐi�ނ��Ă���A

�@���݂���̈��݉߂�������܂���ł����B�Śʂ������15�C6�l���c���ĉ̌���_���������グ�Ă��܂��B

�@�S�������͌S���Ƃɏ����𒆐S�ɑg�D����A�̗p�S��ޓ��E�E�l�̋֎~�A�s�����̏ޑł��ɂ��i�ނȂnj܂̝|�����O�ɒ�߂Ă��܂��B

�T�Ꝅ�̗v������

�@�������s�[�N�ɒB����3��29���A�˂̍��m�O��16�����o���A�Ꝅ�̑�\�҂����𓌐��{�莛�|����17�ɏW�߁A���܂�悤�������܂����B

�@���̎��A�S��������p���A������[�A��l�K�Ȃ�����q�A�^��A�����A��H�A��ƁA�ȁE�����[�Ȃǐ������̗v�����o����܂����B

�@�Ꝅ�̑傫�Ȍ����̈����p���ł������A�����26���ɔ˂����~�����߂��̂ŏ����Ƃ��āA����ɂ킽��v���������܂Ƃ߂�ƊT�ˎ��̂悤�ɂȂ�܂��B

��16�F���m�O(���m��)

�@����˂̉Ɗi�͕{���{���Ƃ�ʊi�Ƃ��A�ƘV�E���Ƃ������ŏd�E�ɂ��㋉���m�����m�O(��)�ƌĂ�17�ƂɌ����Ă����B

��17�F�����{�莛�|��

�@���{�莛�h�͕����V�{�������A���{�莛�h�͕����V�{�s�������{�莛�̊|��(�ʉ@)�ł������B

(1)�����Ɣ_�ƍk��̈ێ�

�@�A �쎀�Ăƍ�H�Ẳ��t

�@�C �_��E���̉��t

�@�E ��k�n����18�̗p���m��

�@�G �A�����؋��̉i�N������

��18�F��k�n��(���킫��������)

�@�c��18�N(1613)�ɓ���Âɕ���˂̋��Õ�s�����u����A�㓪����Ȗk�̐�k�̂̎x�z�ƎO�����̊Ď����s�킹���B�㓪����Ȗk�̕���˗̂̑��X���k�n���ƌĂB

(2)�N�v���S�y���Ƃ��̔[���@�̉��P

�@�A ������(����)�̎��{

�@�C �ȁE�����[�̋���

�@�E �ܕ����̕Ĕ[

�@�G �N�v�W���l�i�̒�����ł̎Z�p

�@�I �V�K���^��

�@�J �ƒ���[�̒��~

�@�L ���݈͕Ă̒��~

(3)�����̏��ƁE���ʂւ̕s��

�@�A �ȁE�����[�̋���

�@�C �ܕ����̕Ĕ[

�@�E �N�v�W���l�i�̒�����ł̎Z�p

�@�G ���l���̓����ݐ[���҂̎w������

�@�I �A�����؋��̉i�N����

�@�J �s���ȏ��g�p�̒��~

�@�L ���؋��i�N��

(4)��l�̔��E�s���A���l�̉��\���e

�@�A ��k�n���̗p���m��

�@�C ���Ò��Ȗ�l�̎w������

�@�E ���~�ۛ������l�̎w������

�@�G �ƒ���[�̒��~

�@�I ���N�̕���l������`����

(5)�˖����̒�ؔᔻ

�@�A �S����̉~���ȏ��u

�@�C �O�����S����̎���

�@��������܂��Ƒ����Ɋւ�����̂����S�ł����A�����Ɋւ����̂����Ȃ�����܂���B�Ƃ���(1)�̃A�͒��݂̍����҂ɋ��ʂ����{�I�ȗv���ł����A�����A������f���ĈꝄ�͎n�܂����̂ł��B

�@(1)(2)�Ɋ܂܂��C�ȉ��̍��ڂ́A�S���̊�{�I�Ȑ����Ɣ_�ƌo�c�A����ɍĐ��Y�\�Ȕ_�������̐����������߂����̂ł��B

�@(2)�A��6�N�������Ă���N�v������Ƃ��Ă̒�Ɛ����������ɖ߂��悤�i���Ă��܂��B

�@(3)�A�͊������N(1748)�̋��i�̍ۂɂ����ɂȂ�����`���≮�̍����c���܉E�q�哙�Ɉς˂Ă����������̖ȁE���̔[����˂̑��֒��ڏ�[�������Ƃ����v���ł��B

�@(3)�C�́u�ܕ����āv�͑�����Ɍ��̊����Œ��������N�v�̈��u�v�āv�̂��ƂŁA�������[����Ĕ[�ɂ���悤���߂����̂ŁA�ĉ��ɂ���ĕ��S�z���㉺����̂����������̂ł��B

�@(2)�I�E�J�E�L�͐V�K�ɐ݂���ꂽ���S�ւ̕s���ł��B

�@(3)�͏鉺�̏��ƂƗ��ʂ��˖�l�ƌ���p�B���l���𒆐S�Ƃ���L�͒��l�ɂ���č��E����A�ނ炪�\�����Â�A�����ɓ�V��^���Ă���Ǝw�E�������̂ł��B

�@�Śʂ��ɑ������ƁX�������グ���̂����\�ł����A�鉺�̏��l�͂�������˂ƊW��������I���l���A

�@���������ɒ��ډe������ĉ��A�����݂����ŕs���ȗ��v���グ�Ă���Ƃ݂Ȃ���Ă��܂����B(3)�G�͂����[�I�Ɏ������̂ł��B

�@�@

�@(3)�I�A(4)�I�͔N�v���̂��߂ɒ��̍����݂����������A�ԍςł����ɓc����������҂��������Ă�������̗v���ł��B

�@(4)(5)�͕��m�K���A�ˌ��͂ւ̔ᔻ�ł��B3��26�����S�҂�������������Ꝅ���́A�ƘV�ȉ������Ɋւ���l�ɑ��Ă��e�͂Ȃ����𗁂т��Ă��܂��B

�@(5)�A�͕��11�N(1761)�ɑg�����p�~�ƂȂ��Ĉȗ��A�����e�Ղɔ˂֒�o�ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ��w���Ă��܂��B

�@�ȏ�A���푽�l�ȗv�����o����Ă��܂����A���ꂪ�Ꝅ�̓��F�ł��B�����Ɍ��\(1688�`1704)�E���ۊ�(1716�`1736)�܂ł̈Ꝅ�Ɣ�r���܂��ƁA

�@���ʕ������������ʁA���ƁE���ʊW�Ȃǂ��傫�Ȉʒu���߂Ă���A�_���̏��i�o�ςƐ[���֘A���������Ꝅ�ł����B

�U�W�҂̏����Ɣː��̕ύX

�@���̈Ꝅ�ɑ��镟��˂̑Ή��͐T�d�ŏI�n�g�ł����B�ƘV��Śʂ���Ȃ��悤�h�����A

�Ꝅ��������֓��荞�܂Ȃ��悤���̏���蓪�ȉ���z�u���A�|�E�S�C���̕���������Čł߂܂������A�ϋɓI�ȕ��͒����ɏo�܂���ł����B

�@�Ꝅ�����˂Ƃ̐��ʑΌ�������A���͏Փ˂͍Ō�܂ŋN�����܂���ł����B�܂��A���̎��A���̉z�O���˂��ϋɓI�ɑΉ������`�Ղ�����܂���B

�@�Ђ�����Ꝅ�����\�����Ȃ��悤�w�߂邾���ł����B���̂��߈�ʂ̒��l�E�S�������l�̏����҂��o�Ă��܂���B

�@����Ŕː��S���҂ɑ��鏈���͌������s���܂����B�ˎ�d�x��4��16���ɍ]�˂ɂ����ĉƘV����O�L���u�}�x�T�v��19�Ƃ����O�A

�@���Е�s�E�ڕt�E�S��s�E��H�����u�}�x�����v��20�Ƃ���Ȃlj��̏������s���A�A����7��1���ɉ��߂ĊW��l�̏����\���܂����B

�@�����Ɋւ������l�̂قƂ�ǂ��ƁE��コ�������������e�ł����B�ƘV����O�L�͔�Ƃ���A

�@���ڒ����̐ӔC���Ă����ڕt���c�O�Y���q�́A�m�s�̓�150�Ώ��グ�̏�u�����v�Ƃ���܂����B

�@���O�̉��l�̓I�ƂȂ��Ă����ނ���������邱�ƂŁA�Ꝅ�̍Ĕ���h�~���悤�Ƃ������Ƃ��M���܂��B�Śʂ��̑ΏۂƂȂ�����p�B���l�ɑ��Ă�7��13���ɏ������s���܂����B

�@�Ɉ����q��Ɣ��Z���썶�q��ɂ͍ł��d���A�u�}�x�T�v�̏�A�Ɩ��ύX�ƒ������ւ̏��ւ��𖽂��A

�@�V���O�Y�E�q��ւ�5�l�}���̓�2�l�}����グ�A���J�����E�q��ɂ�3�l�}����グ�A��p�B��ƂƂ��܂����B

�@�����4�l�͋��ɕ��11�N(1761)�Ɍ�p�B�E�D�������ɔC�����A�V�K�}���Ă�������Ă���A�ˍ����Ɋւ��������Ă��܂����B

�@���̂��ߔ�r�I�����̔ᔻ�����Ȃ������V���́A���̂܂܌�p�B���߂����A���i4�N(1775)2���ɔ��Z���ƋɈ���p�B�ɕ��������Ă��܂��B

�@�Ꝅ��̔ˍ����E������͑傫���ύX��]�V�Ȃ�����܂����B�Ꝅ���̋�̓I�v���ɑ����ȉ͎��̒ʂ�ł��B

�@���ɂ��Ă�5��29���u���a�q�v�ƏĈ��V��������A�Ȍケ���ʗp�����邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�_���ʂł͖��a6�N4����茩��ƂƂ��邱�Ƃ��m�F���܂����B10���ɂ͕��11�N(1761)�܂ł̌���Ƃ̈��������u���Ɓv��21�Ƃ��A

�@�N�v���≺�s�Ċz�����ׂĂ��̎��_�ɖ߂��A�������Ƃ��č��N�̍앿�ɂ��킹�N�v�����肷�邱�Ƃɂ��܂����B

�@���N6���Ɂu���݁Y(����)��v��ړI�ɑ可������݂��܂����B���11�N(1761)�ɑg������p�~���Ă����̂������A�可���Ɖ��̂��Đݒu���܂����B

�@�可���̐l����18�l�Ƃ��A�����͂��Ă̑g������C�����܂����B���a7�N(1770)6���A�㊯�̐l����7�l����14�l�ɖ߂��A�������ʂ�Ƃ��܂����B

�@�܂肷�ׂĂ���11�N(1761)�̔_�����v�ȑO�̑̐��ɖ߂����̂ł��B

��19�F�}�x�T

�@�]�ˎ���A���m��m���ɉȂ����Y���̈�A�Ƃ̓����ċ����ĊO�o���邱�Ƃ������Ȃ����ƁB

��20�F�}�x����

�@�]�ˎ���A���m��m���ɉȂ����Y���̈�A�y���ސT�Y�Ŏ���ł��ċ��𖽂������́B��Ԃ̖����ȊO�o�͖ٔF���ꂽ�B

��21�F����

�@���m�ȈӖ��͕�����Ȃ��B�O��̕��͂��琄������ƁA��N�̖ƁA�܂�ȑO�̐ŗ��̂��Ƃ��B

�V�Ꝅ�̔g�y

�@���̈Ꝅ�͉z�O�e�n�ɔg�y���A�l�X�ȑ������N�����܂����B�鉺�ȊO�ɂ������A�O���S�����A�����S���������őŚʂ��A�{���A���Âł͢�T�S�v������܂����B

�@�O���S�ł͑�X�E�R���E��g�̎O�����̕S���������A��X���̕x�_��։���������Ƃ����\�������܂����B

(1)�����S�܉Ӓn���̑���

�@���ł����ڂ����̂́A����˗̍����S�܉Ӓn���̓����ł��B�܉Ӓn����21-2�͌Â�������Y�a���̐��Y�œ�����Ă������ł��B

�@���̎������Ƃɏ]������҂̑�����5�Ζ����̍����S����G�Ƒw�ł������A�N�v��7������9���ƍ����ł���A

�@���\12�N(1699)����n�܂����^�����22�Ƒ��܂��āA���̍����獢������҂��������Ă��܂����B

�@���̂��ߋƎ҂͔�����23�̑�ꑺ��24�O�c���Ƃ⒇�����̊�{����25���c�ƂȂǂ��玑����O�݂����Ă��炤�A������≮���O�݂̉��ɑg�ݍ��܂�Ă����܂����B

�@18���I�����ɂ͌܉ӂ̎������ƑS�̂����ނ�]�V�Ȃ�����Ă��܂����B���̌܉Ӌ߂��̈��c������26�̎҂�����֍�H��ɏo���̂�3��26���ł����B

�@�����ɂ͒�F����27�̎҂��A���Ƃ̎����̔��s�U�ł���ƌ������āA��������H��ɏo�܂����B28���ɂ͕s�V��28�E���E�V�݉���29�E��{��4����������o�Ă����܂����B

�@���̂Ƃ��͉�1����1�l�A�v400�l�قǂ��Q�������Ƃ����܂��B4���ɂȂ�ƍ��x�͈��c���E��{���ӂ�ɈꝄ��������Ƃ����\�������܂����B

�@2���ɂ͐ԍ⑺��30���ʂ���Ă���Ƃ��A�s�V���ӂ肩���{��ׂ��Ƃ����\���o��ȂǑ��X�͈Ꝅ�ɕ��������܂����B

�@�����A��{���̏��l�A��ӉƁE���c�Ƃ͋��ɔ˂̎D���������߂Ă��܂�������A�ˎD�s�����Ꝅ�̌������ƁA�����B���P���邩������Ȃ��ƕs������܂����B

�@�K���������Ȃ��߂��܂����̂ŁA���c�Ƃ͌��Ɋ�{�E���֎�2�l�A�V�݉ƁE��F�E�s�V�֎�1�l���т��Ŕz��܂����B

�@4�����A�V���ȓ������N����܂����B21���A���^����̂��ƂŁA��ꑺ������4�����̎҂�

�@1����1�l�����Б咹���̉��Ɋ�荇���A����4�����Ƃ��Ĕ˂։^��p�~�̊菑���o�����̂ł��B

�@����ɑ��A�˂���5��14��4�����Ɂu�^��̌��͍l������A�ڂ����͔ˎ傪�]�˂���A���̏�v�Ƃ̐\�n��������܂����B

�@����ɔ�������҂�����A17���Ɏ�a�a���j���ɂ��ƊA�����ŕ���։��������悤�Ƃ����z�����������A

�@24���ɂ͈��c������2����27���ɉƂ������e�̉��������肵�܂������A���ۂ͎��s����܂���ł����B

�@7��11���ɑQ���˂��琳���̉�����܂����B��������p�~���u�g�^��v�Ƃ����āA���ꂼ�ꂪ�������ʼn҂���������6���̉^������o�����ƂɂȂ�܂����B

�@�O��4���~�Ă�6�N�ԁA�v600�U���^�����邱�ƂɂȂ�܂����B��ꑺ���肢�o��Γ������������邱�Ƃ��m�F����܂����B

�@�������Ė�70�N�ԑ������^�����P�������Ƃ́A�S�������ɂ͑傫�Ȋ�тł���A7��24���ɑ����ŏj���������Ƃ����܂��B

�@�����Ƃ��A���̐��x��5�N��̈��i3�N(1774)�p�~����A�Ăь��̔������ɖ߂���Ă��܂��܂��B

��21-2�F�܉Ӓn��

�@�����~�n�̓����ɂ���z�O�a���̎Y�n�B�����S���̕s�V�E���E��{�E�V�݉ƁE��F��5�W������Ȃ�A���̗R���ƂȂ�B�������̋N���͎�����������������O�̓`��������A���������_�Ђ��J���Ă���B

��22:�^���

�@�]�ˎ���A�H�A���A�^���Ȃǂ̉c�ƂɊ��蓖�Ă��ŋ�

��23:����

�@����˂ł͍����ɑ����������߂邽�߁A���\12�N(1699)��{���Ɏ����ݒu���������x���������B

�@�����ɋ��s���l�O�،���v��3�l���ϔC���A�����A�̔��̂��ׂĂ������^����m���ɏ��������B��ɑ�ꑺ�̎O�c���Ƃ��䎆���̕M���Ƃ��Ĕ����ɂȂ����B

��24:��ꑺ

�@����㗬��̎R�ԂɈʒu�A���łɐ퍑�����琷��Ɏ��������s���Ă����B����˗́A����245�Η]�A����2�N(1742)�Ɛ�94�A�{�S���̂���43���͎�����������L���A�_�Ƃ̖T��a���Y�����B

��25:��{��

�@�ƒJ�쒆����̕��n�Ɉʒu�A����˗́A����265�Η]�B�V��12�N(1841)�Ɛ�65�A�l��295�A�����ɂ͓��c�ƁA��ӉƁA

�@���щƂ̕ʊi�̉Ƃ�����A���̔������̉��Ŏ����d���ƘX�C�����̔��Ȃǂ̓�����L���A���Ƃ̔��B�ɑ傫�ȉe����^�����B

��26:���c����

�@�s�i���x�쓌�[�A�ƒJ�쒆����Ɉʒu�B�퍑���̏Z�l�ɏ��l��E�l�炵���������������҂��ڗ����߈��c���́A���̒n��̏��H�Ƃ̒��S�n�������Ɛ��肳���B

�@����˗́A����1633�Η]�B�����J�A���ԒJ�A�����J�A�͘a�c�J�Ȃǂ̕������W�U��������Ƃ��Ĕ��B�B����5�N(1740)�̉Ɛ�333��������6�N(1859)�ɂ͉Ɛ�537�Ƒ��債�A���H�Ƃ̔��B�Ɠ��킢���M����B

��27:��F��

�@�哿�R�k�[�Ɉʒu�A����˗́A����268�Η]�A�V��9�N(1838)�̉Ɛ�52�A�l��222.�Â�����a���Y�Ƃ�����ŁA���݂������H�Ǝ҂⎆���Ǝ҂������B

��28:�s�V��

�@�ƒJ�쒆����̕��n�Ɉʒu�B����˗́A����278�Η]�B�������N(1789)�̉Ɛ�39�A�l��246�B�V��9�N(1838)�ɂ͘a���̍�����23������A�a���Y�Ƃ���Y�Ƃł������B

��29:�V�݉Ƒ�

�@�ƒJ�쒆����̕��n�Ɉʒu�B����˗́A����218�Η]�B�������N(1789)�̉Ɛ�46�A�l��140�B�����͓��Ƃ�M���ɓ����ł͘a���Y�Ƃ����B���A

�@�V��9�N(1838)����˂ɔ[�������������̎��M���͑��E��{�����Ɏ���250��ł������B

��30:�ԍ⑺

�@�ƒJ�쒆���E�݂̕��n�Ɉʒu�B�͂��ߕ���ˁA�勝3�N(1686)���{�́A���\5�N(1692)�����y�u�́A����2�N(1712)���{�́A

�@����5�N(1720)�I�]�˗́B����1029�Η]�A����6�N(1721)�̉Ɛ�60�A�l��256�B�]�ˊ������Γc�Ƃ��Ă���_���n�тł������B

(2)����S����Y�Ȃǂ̈Ꝅ

�@���a5�N(1768)12��14���A����˗̓���S����Y��31�ȂǂőŚʂ����������܂����B���������������A���Y�̖k�܉E�q��Ƃ։����đŚʂ��A

�@�����ŌS��ˁE���l�ˑ����̓���S�㒆�Ì�����32�g���E�^�E�q�������Śʂ��܂����B

�@���R�́A���{���X�����̔���w����33��S��ː畟�w����34����A�㒆�Ì�������˗̉����Ì�����35���̕�800�U���ڏo����悤�A

�@�M�����̕ĉ��l��O�Y�E�q��Ɩk�܉E�q��Ɉ˗�������A���ߕ��A����w���͕���˂֑��k���A���˂͂�����č���Y�̖≮�E����l�Ϗo���𖽂������Ƃɂ��܂��B

�@�������12��20���A����˂͉͖�Y��36����20�l����A24���ɂ͐Ԕ�����37��11�l��֘A�s���A�������ᖡ���s���܂����B

�@���̌��ʁA�Ԕ������o�����ƒf�肳��A�����Ɋւ����4�l������Ƃ��Ď�����38�A����6�l���Ǖ���39�A����ɓ��������E���S��3�l���A���Ǖ���40�ƂȂ�܂����B

�@�͖�Y�ł�1�l��孋���412�l���\�O���O�֒Ǖ���42�ƂȂ�܂����B����˂�3���ɔ��������Ꝅ�Ƃ͂����ĕς���Č����ŗՂ̂ł��B

��31�F����Y

�@��Ǒ��x�̐��[�Ɉʒu�A���������猩����Y���B����S�A����˗́A��70�Η]�A����2�N(1717)�Ɛ�45�A�k���D�Ȃ�12�ǁA���Y�͐��X���̔n�؎d���̂ق��ɑD������A���k��k�C�����ʂɑD���o���Ă����B

��32�F�㒆�Ì���

�@��Ǒ��x�̓��k�[�Ɍ`�������~�n�Ɉʒu�A����S�A�͂��ߕ���˕{���{�����m�s���A�勝3�N(1686)���{�́A���\11�N(1698)258�Η]�����l�˗̂ƂȂ�A

�@���8�N(1758)���{��291�Η]�����Z�S��˗̂ƂȂ�B�ȍ~���˂̑����B������549�Η]�A���\8�N(1695)�Ɛ�51�A�l��316�B

��33�F����w��

�@���8�N(1758)���X�p(�悵�Ђ�)���z�O��7000��(������)��^�����A����S���葺�ɐw����u�����B

�@���8�N�̂�����S�㑛���Ŗ{�Ƃ����ՂɂȂ�����A�p�����Ղ��p���Ŋ��{�ɂȂ�A�z�O�ɏ��̂�^����ꂽ�B�w���ɂ͉Ɛb�̉��~���t�����Ă����B

��34�F�畟�w��

�@���8�N(1758)�S�㑛���ŋ��X���т͉��Ղ���A����ĐR�K�����O�g�{�Â���4��8000�œ����A�R�Ƃ͌S��S�Ɖz�O���S�̋��X�Ƌ��̂������p�����ق���

�@�z�O����S�̐畟�A���@���A���Ì�(���l�˂Ƒ���)�A���A������5����3631�Η]�ƒO���S�̐ΐ��J�A����(�K��̂Ƒ���)�A���A��A���A����A����q�A�g�c�A�c�A�|�A�~���A�a�c�A

�@�]�c(���{�̂Ɗ���)��13����5604�Η]��̂����B�S��˂͑��S�̏��̂��x�z���邽�ߏ��R���̓���Ɉʒu����ᒖ�쑺�ɐw����u���A�펞�㊯2�l��z�u���ĔN�v���[���͂��ߖ�����ʂ�S���������B

�@���8�N(1758)�ȍ~�S��˗̂ƂȂ����O���E����S��18�������NJ�����w��������S�畟���ɒu����㊯2�l�����ڎx�z�ɓ��������B

��35�F��������

�@��Ǒ��x�̖k�[�Ɍ`�������~�n�Ɉʒu�A����S�A�͂��ߕ���ˁA�勝3�N(1686)���{�́A���a���N(1764)�O�͐����˗́A����716�Η]�A�勝4�N(1687)�Ɛ�30�A�l��153

��36�F�͖�Y

�@��Ǒ��x��[�Ɉʒu�A���������猩����Y���B����S�A����˗́A�Y��46�Η]�B���11�N(1761)�̉Ɛ�64�A�l��324�B

�@����4�N(1804)500�ΐς�600�ΐςٍ̕ˑD2�ǂ��܂ޑ��D��11�B���Y�͖k�O�D�̐���̋����n�Ƃ��Ēm���A�։�A���l�̑D�ɖ��N���g��ł����B

��37�F�Ԕ���

�@�͖�쒆����A��Ǒ��x���[�̎R�ԕ��Ɉʒu�B�퍑���Ɍ����鑺���A����S�A����˗́A����21�Η]�B����3�N(1856)�Ɛ�37�A�l��101�B

�@���۔N��(1741�`1744)�z��A�G���������A��������Ă����B���̑��Y�Ă��A�ΊD�Ă��A�N�Y���@��Ȃǂ��s���Ă����B

��38�F����

�@�������a���d�u�B���߂͏��ɂ����̕t���Y���Ȃ��A���A�c���A�Ɖ��~�A�ƍ��̖v��(荏�)�����B���̂͗l�a��(���߂�����)�ɋ����ꂽ�B

��39�F�Ǖ�

�@�]�ˎ���A���Y�Ƃ��ďd�Ǖ��A���Ǖ��A�y�Ǖ��A�]�ˏ\���l���Ǖ��A�]�˕��A�����A��O���Ȃǂ������B

�@�Ǖ��Y�͌�\�ꏊ(�����֎~�n��)���w�肳��A�t���Y�Ƃ��Ėv��(荏�)���̂����ʂł������B�]�ˏ\���l���Ǖ��͓��{���𒆐S�Ƃ��A

�@���a�ܗ��ȓ��̒n����ɂ����鋏�Z���֎~���A�ݕ��̎�(�n����)�́A���̋����������Z���ւ����B

��40�F���Ǖ�

�@�����ł̋��Z���֎~���A���O�֒Ǖ������Y

��41�F孋�

�@�]�ˎ���A���m�ɉȂ����Y���̈�B�������̏ꏊ�ɕ����߂ċސT������Y�ŁA�O�o����؋֎~�����B���̎�̊ċY�̒��ň�ԏd���Y�ł������B�I�g�̂��̂��i孋��Ƃ����B

��42�F�\�O���O�֒Ǖ�

�@�Ǖ��Y�̈��B���Z�n����\�O���O�֒Ǖ������Y�B

(3)���R�˗̂ł̌����摛��

�@���a8�N(1771)8��8���A���R�˗̂Ō����摛�����N����܂����B�N�v�̑�����}��˂͌��\10�N(1647)�ȗ��̒�Ɛ����������ɉ��߂悤�ƁA

�@�]�˂���n����l2�l�������A�ނ�̎w���ł�����������悤�Ƃ��܂����B

�@���X�̏��������͏鉺��������43�ŋ��c���A��ɓ���ƈ�ʕS�����W�܂��ċ㓪���쌴��⾉������܂����B

�@�˖�l���o�����ĉ��U�𑣂��܂������A�����P��̔ˏ��t���o�Ȃ����蓮���Ȃ��Ƌ��d�ł����B

�@�������Ĕ˂͌��������{�̓P���`���A���{��l2�l�͑��X�ɍ]�˂ֈ����g���܂����B

�@�S�����́A�����ˏ�����Ƃ��ċ��s���痈�Ă������l������E�q��̔�ƂƁA�ނɉƂ���Ă����Ŕg���ɔ��̒Ǖ����v�����܂������A�����͔F�߂��܂���ł����B

�@���̌��ł͓���ᖡ������܂���ł����B�����𒆐S�Ƃ���̓��y�S���̒c�����֎�����s�������Ŕ˂̈Ӑ}��ł��ӂ����킯�ł��B

��43�F������

�@��y�^�@�{�莛�h�A�R���͑����R�A�J��̏��d(���傤��)�͌��@�̉��Ɠ`�����A�{�莛��11�����@���u�����������v�̎�����^�������A��ɂ���𗪂��āu�������v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B

�@�c��2�N(1597)�ɏ��R�̌��ݒn�Ɉڂ�A�{�莛�y�@��菟�R�n���̑y�V�Ə̂��邱�Ƃ��d�˂ċ����ꂽ�B���R�s�{��2���ڂɌ��݂���B

|

��ȎQ�l����

���䌧�j�ʎj��4�ߐ��� �@�@�@���䌧

���䌧�̗��j �@�@�@���c�ÕF��3����

���䌧�̗��j �@�@�@ �@�@��q�M�Y��

�z�O�ዷ�̗��j���� �@�@ ���с@�ޒ�

���䌧��S�Ȏ��T �@ �@�@����V����

���{�n���厫�T18���䌧 �@�@�p�쏑�X |

|